-

1. 匿名 2019/07/27(土) 15:52:05

歴史上のファッションについて疑問がある方、どうぞ

解る方がいらしたら、ゆったりまったり分かりやすくご回答を下さいませ

16世紀ごろにヨーロッパ宮廷で流行った白いデカ襟(エリザベス・カラー)、

あれって、どこの国がルーツなの?

なんであんな妙ちくりんなデザインが流行ったんだろう?+177

-8

-

2. 匿名 2019/07/27(土) 15:53:40

![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+284

-20

-

3. 匿名 2019/07/27(土) 15:54:10

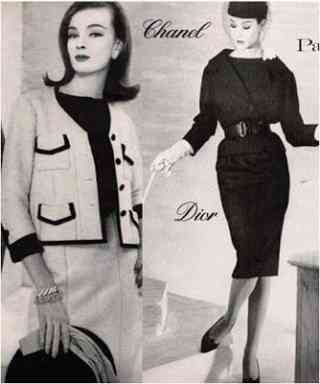

ココ・シャネルって本当に凄いなと思う。

それまでウエストがっつり締めてのドレスだったんだよね。

あれで病気になった人いないんだろうか…?+449

-4

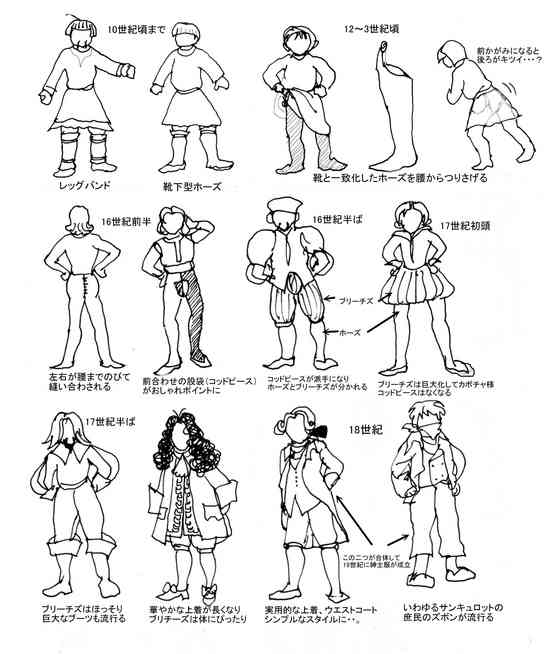

-

4. 匿名 2019/07/27(土) 15:54:33

![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+245

-5

-

5. 匿名 2019/07/27(土) 15:54:39

>>2

写真がないとわからないなぁ。チンチクリンと言われても…。他の国の文化は馬鹿にしないほうがいいと思う。+160

-14

-

6. 匿名 2019/07/27(土) 15:57:53

>>1

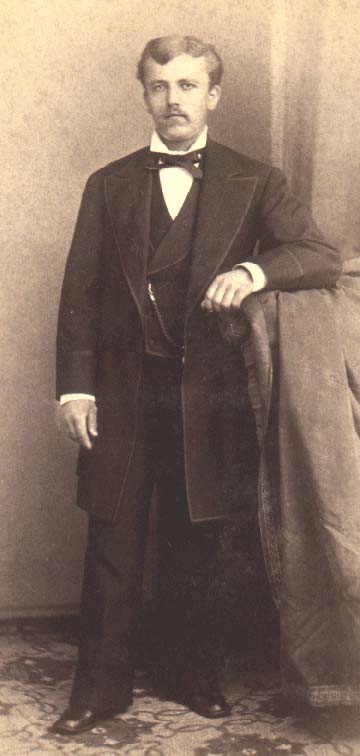

ザビエルや天草四郎がつけてるようなヒラヒラの襟のことかな?+190

-2

-

7. 匿名 2019/07/27(土) 15:59:08

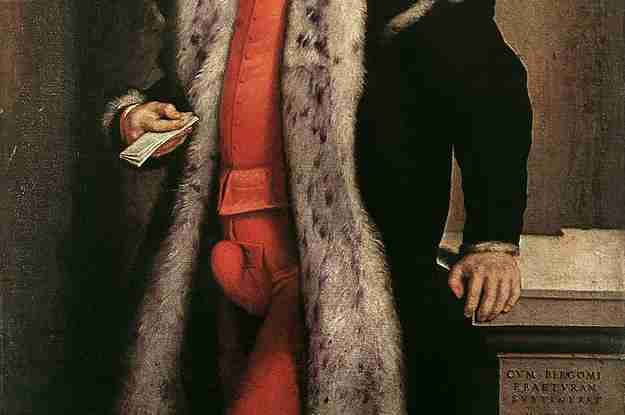

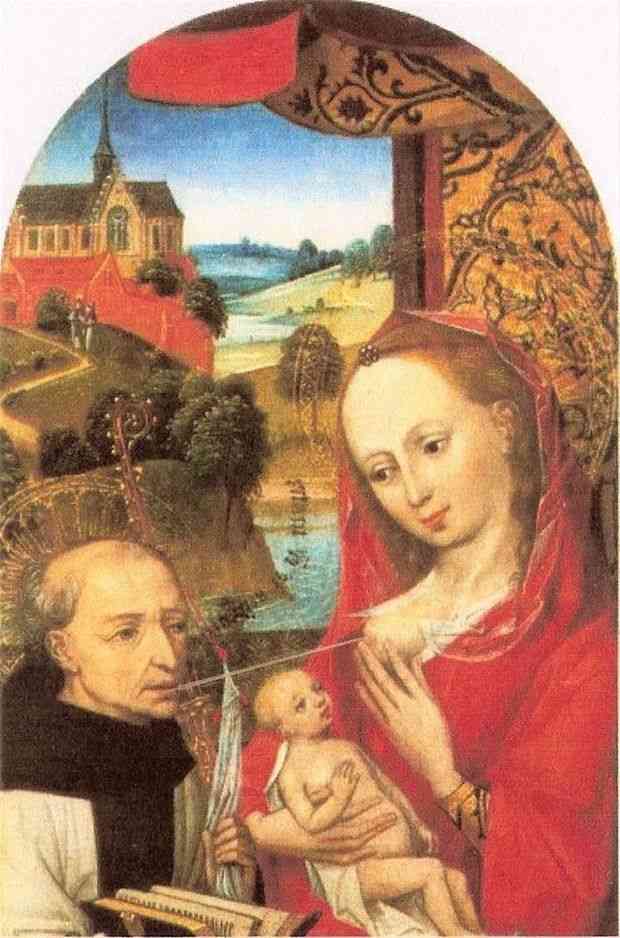

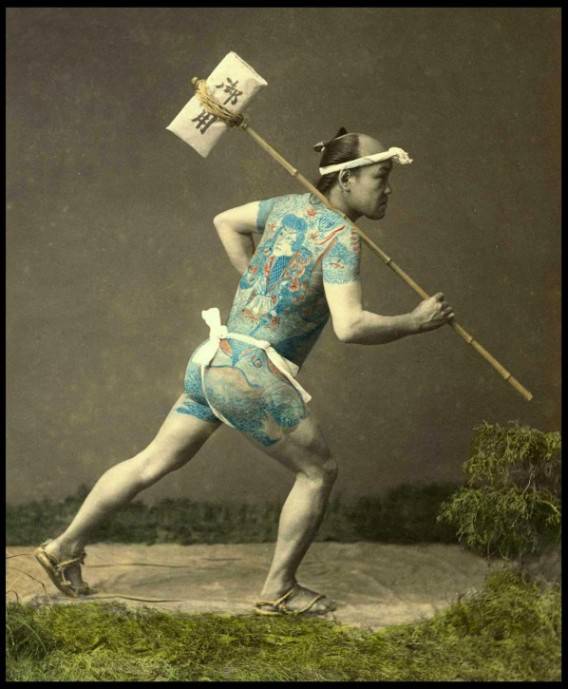

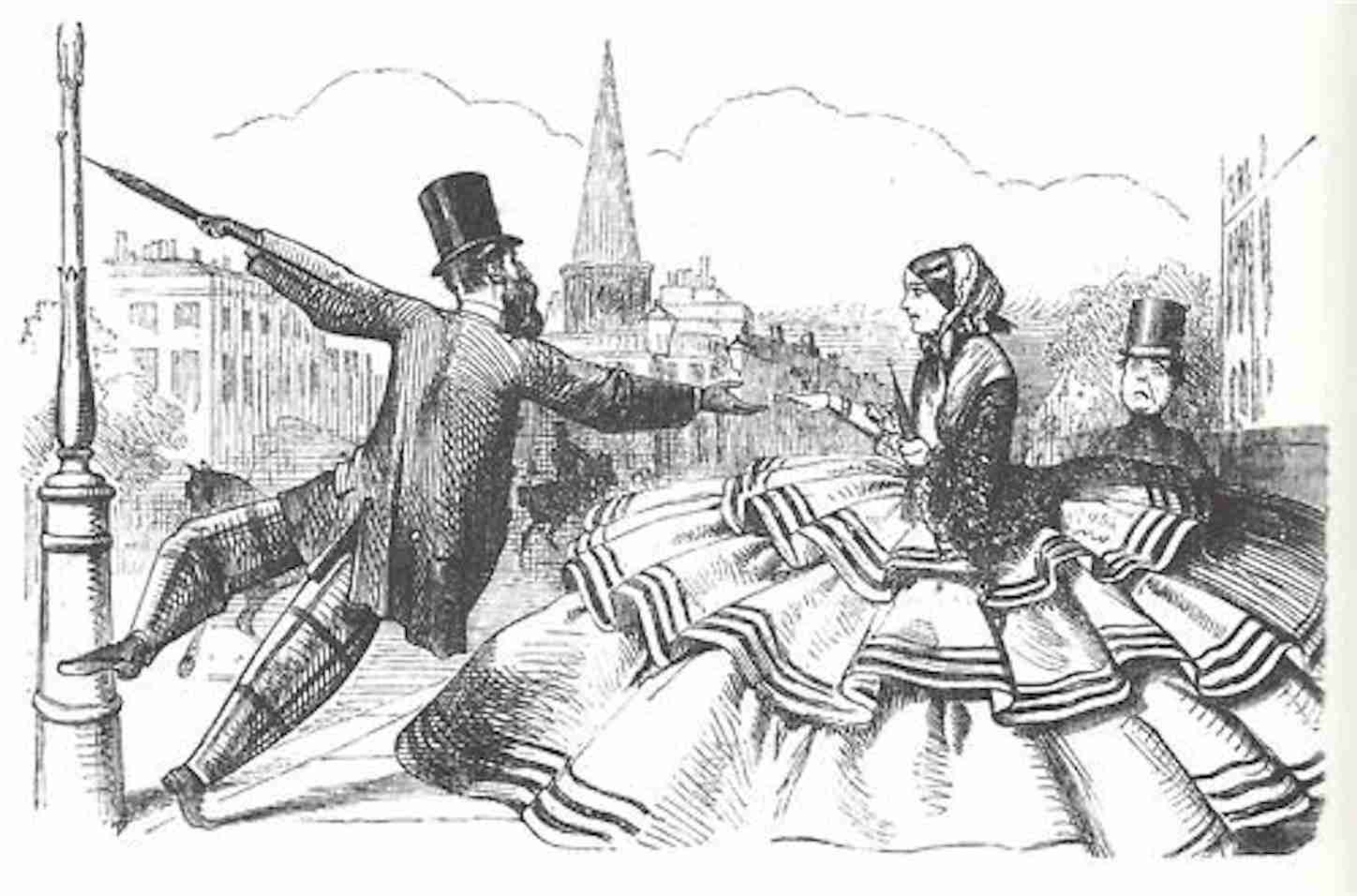

エリザベスカラーこういうの

+520

-1

-

8. 匿名 2019/07/27(土) 15:59:09

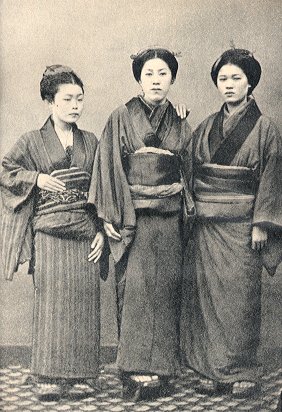

大正ロマンな和装かわいい。

いだてん見てて理屈は分かるけど、それで廃れちゃったのは少し勿体無い気はしてる。+433

-4

-

9. 匿名 2019/07/27(土) 16:00:21

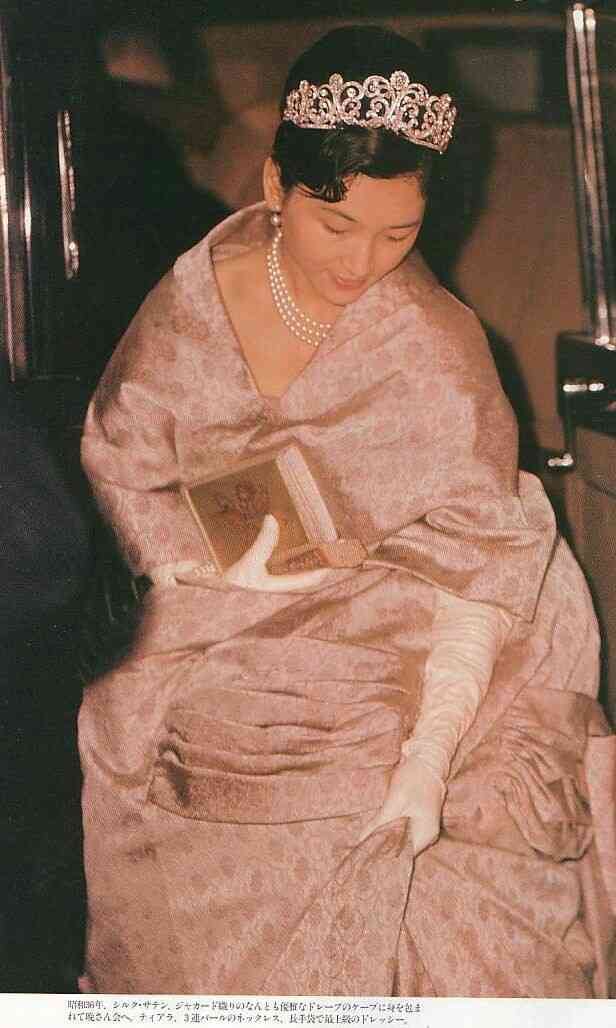

着物が廃れてしまったのはどっかのデパートの火事が原因なんだっけ?+234

-9

-

10. 匿名 2019/07/27(土) 16:00:28

>>3

苦しいから気絶しちゃう人はいたそう

でも当時は儚げでか弱い女性がモテたから好都合だった

+322

-2

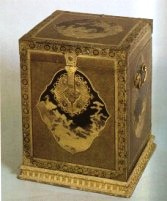

-

11. 匿名 2019/07/27(土) 16:01:56

月代って誰が始めたんだろう。

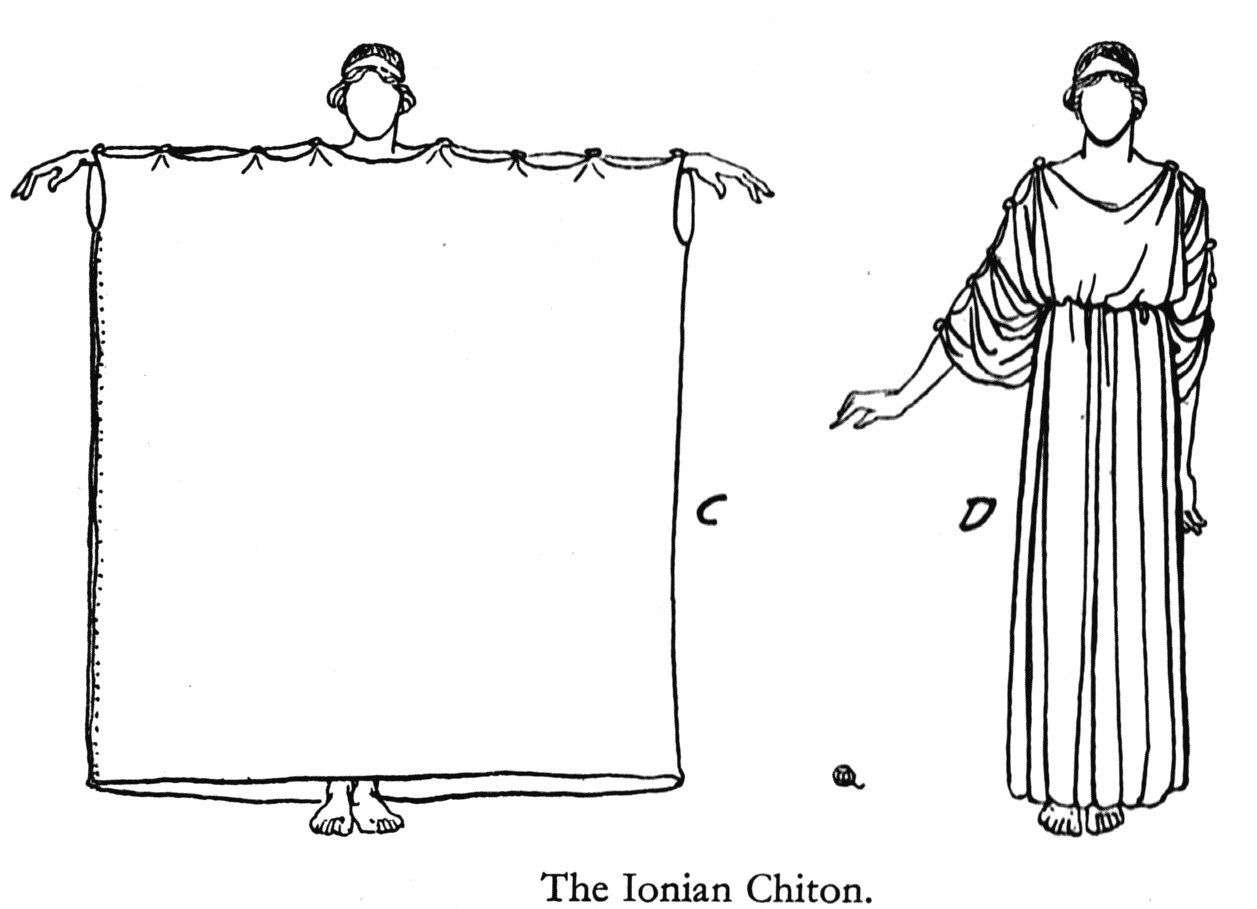

絶対禿げてた人だと思う。+269

-7

-

12. 匿名 2019/07/27(土) 16:02:09

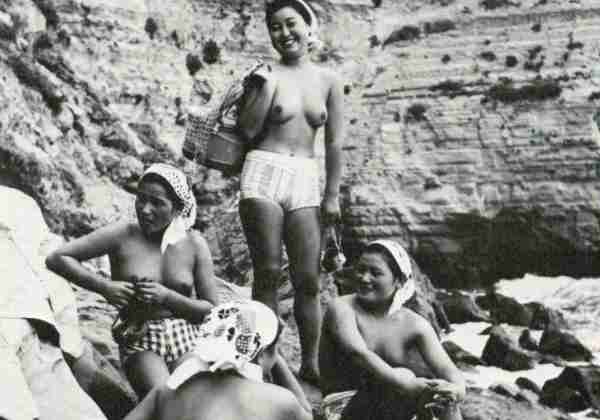

今でも可愛いと思う

こんな服装で溢れてたら街可愛いな![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+1025

-4

-

13. 匿名 2019/07/27(土) 16:02:42

+219

-3

-

14. 匿名 2019/07/27(土) 16:03:02

>>10

下妻物語でそういうシーンあったよねw+54

-2

-

15. 匿名 2019/07/27(土) 16:03:05

>>4

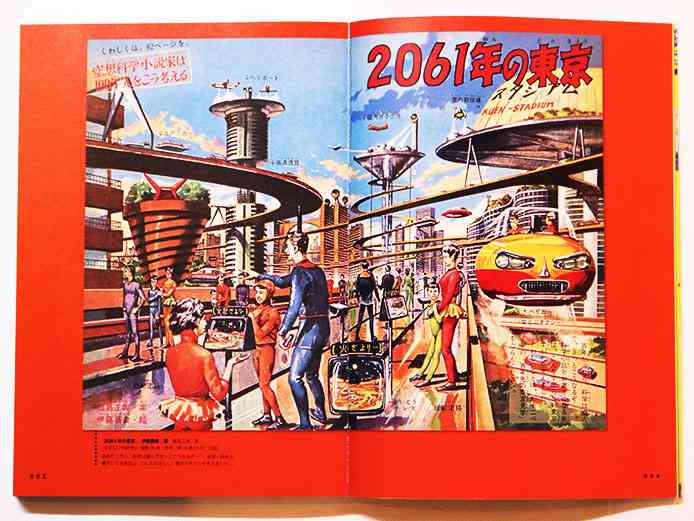

1960~は本当にこれでいいのか?

これが本当に主流だったのか、、?+282

-1

-

16. 匿名 2019/07/27(土) 16:03:11

>>3

血が巡らずに病気になる人が少なくなかった+179

-3

-

17. 匿名 2019/07/27(土) 16:03:30

>>2

布の量凄いね+120

-2

-

18. 匿名 2019/07/27(土) 16:03:34

>>1

推測だけども。

ルネッサンス期よりも前のゴシック期から来たデザインだとすると、元々は魔除けの意味があったのね。

14世紀あたりの中世はペストとか流行って(でも原因は当時は良くわかってない)人間らしい格好をしてると死神に呪われるとか言われてたから、あえて変な格好をしてたらしいよ。+225

-3

-

19. 匿名 2019/07/27(土) 16:04:32

私が一番謎なのは、ヨーロッパの男性の昔の衣装。

ロココくらいまでは勝俣並みに短パンだよね、タイツ履いてるけどw+256

-3

-

20. 匿名 2019/07/27(土) 16:04:34

>>7

これはラフじゃない?+9

-0

-

21. 匿名 2019/07/27(土) 16:05:31

>>1

金と暇ができると人間は妙なことをし始める

それが百年経つと文化になる+246

-1

-

22. 匿名 2019/07/27(土) 16:05:50

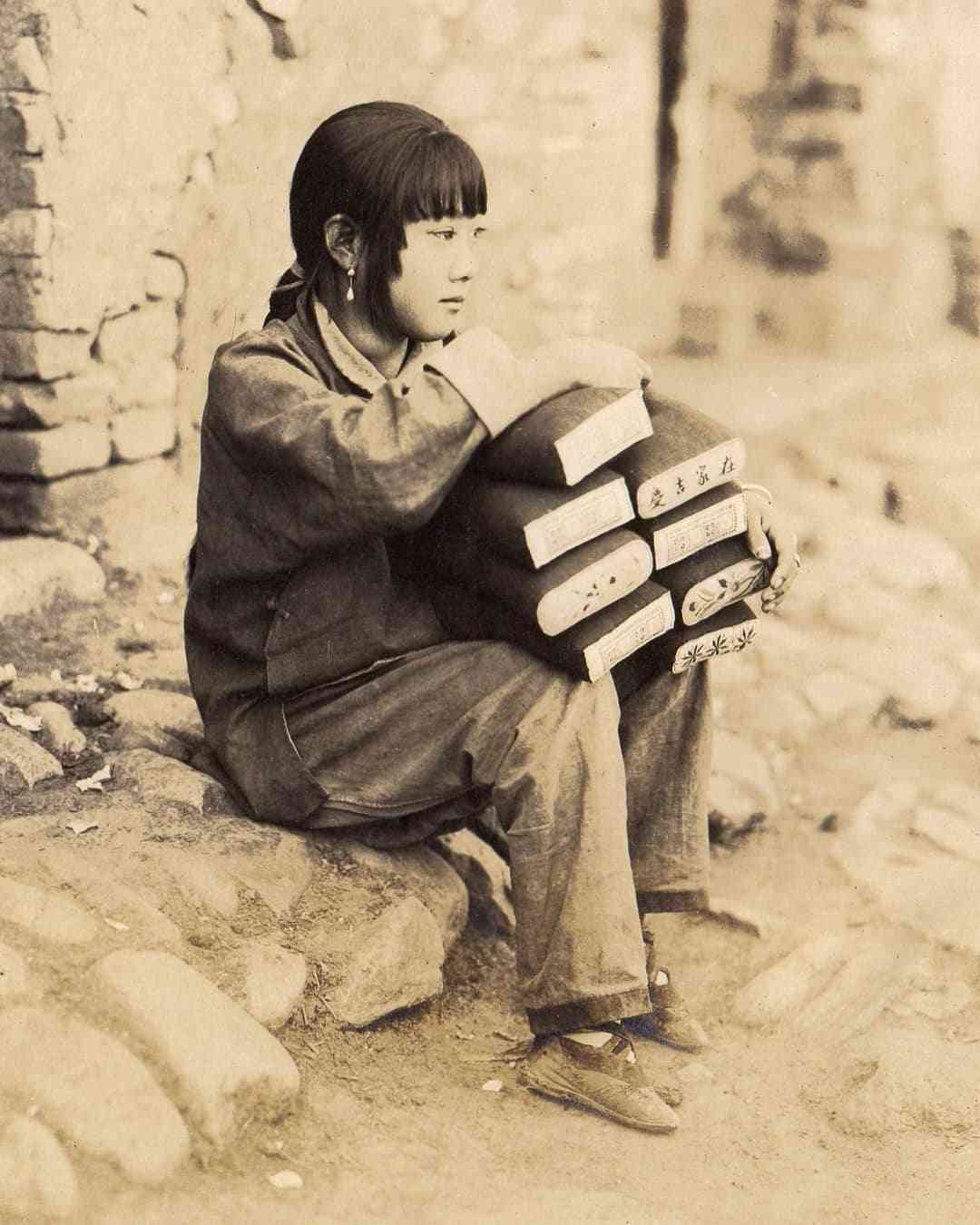

定番![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+258

-10

-

23. 匿名 2019/07/27(土) 16:06:00

>>1

襞襟と言うらしい。wikiにはたいして詳しく載ってなかった。+42

-1

-

24. 匿名 2019/07/27(土) 16:06:22

急にお腹下した時とかめっちゃ大変そう![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+433

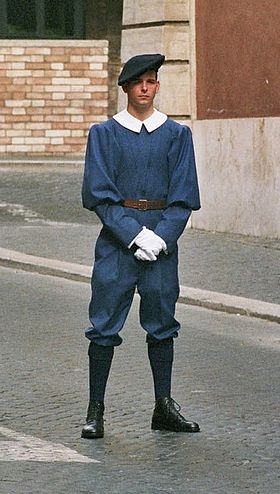

-0

-

25. 匿名 2019/07/27(土) 16:08:06

>>24

大丈夫、おまるが下にあるから。

てか、ベルサイユ宮殿自体にトイレが…+352

-0

-

26. 匿名 2019/07/27(土) 16:08:11

>>13

ヴィクトリア朝あたりのオーストラリアが舞台の映画見てたらほぼシャアみたいな配色の人いたw

白い帽子に赤い制服みたいなやつ。

+29

-2

-

27. 匿名 2019/07/27(土) 16:08:42

>>7

これはエリザベス一世の役?

エリザベスカラーの元はスペインだよ確か

真偽はググってくれ+81

-2

-

28. 匿名 2019/07/27(土) 16:09:12

>>11

兜をかぶるときに蒸れないようにって聞いたよ

でも剥げてる人には好都合だよねw+225

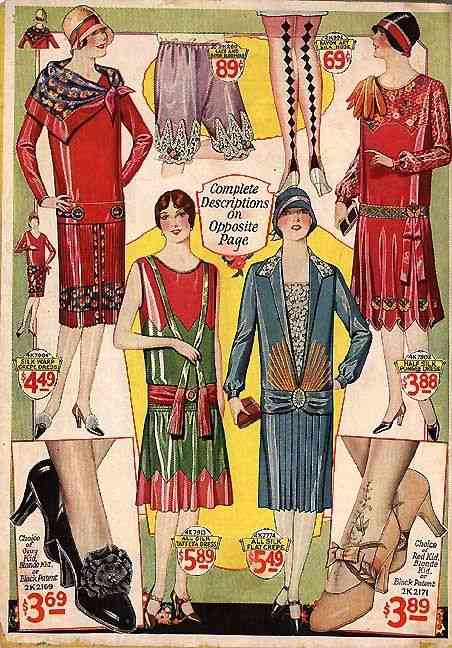

-0

-

29. 匿名 2019/07/27(土) 16:09:31

>>24

ドレスのしたにおまる持ってこれるから余裕だよ+182

-3

-

30. 匿名 2019/07/27(土) 16:10:28

>>22

始皇帝とかが被ってるビーズの簾というかのれんが前後に出っ張ってるあの帽子?もかなり謎+219

-0

-

31. 匿名 2019/07/27(土) 16:10:29

>>11

中国とか中東もこういう髪型あるよね

禿げ隠しにちがいない+38

-2

-

32. 匿名 2019/07/27(土) 16:10:29

スーツかっこいい![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+541

-6

-

33. 匿名 2019/07/27(土) 16:10:49

>>24

たったまま、なさるんじゃなかった?

不潔だったんだよね。+255

-2

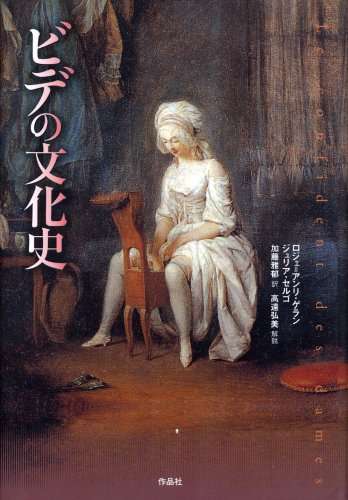

-

34. 匿名 2019/07/27(土) 16:11:15

ていうか知ってる人はエリザベスカラーどういうのか画像出してくれよ+13

-6

-

35. 匿名 2019/07/27(土) 16:11:27

>>30

どんなやつ?画像とかない?+1

-1

-

36. 匿名 2019/07/27(土) 16:12:04

当時のパンクロッカーファッションかっこいいと思う![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+231

-16

-

37. 匿名 2019/07/27(土) 16:12:49

>>29

いつも用を足した後が大変そうと思う

拭くのとか…+179

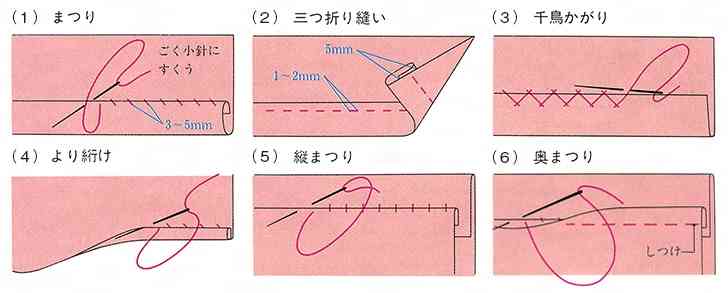

-2

-

38. 匿名 2019/07/27(土) 16:13:05

>>1

レースとか昔は高級品だったからステータスシンボルとして身につけてたんだよ

デカければデカいほど金持ちの証だった+184

-1

-

39. 匿名 2019/07/27(土) 16:13:38

>>34

はってあるじゃん、見えないの?+31

-4

-

40. 匿名 2019/07/27(土) 16:14:14

>>7

多分着物でもそうだけど、襟元って汚れたり痛むから付け襟は便利だよね外して洗えるし、からの付け襟ってもフリルとかレースでゴージャスにできちゃうのが貴族の特権!みたいな流れだったんじゃなかろうか?

+161

-2

-

41. 匿名 2019/07/27(土) 16:14:42

女性の逞しさを表現するファッションを作り出したというか

ココシャネルの映画見て凄いなと思った![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+335

-4

-

42. 匿名 2019/07/27(土) 16:14:44

>>39

横。優しい言い方ってもんがあるでしょうよ。+25

-27

-

43. 匿名 2019/07/27(土) 16:15:09

>>39

違うって下の人が否定してるから

正式なもの知ってるなら画像出せばいいのにと思って+10

-13

-

44. 匿名 2019/07/27(土) 16:15:50

>>24

臭い消しでキツイ香水みたいなの使ってたんだっけ+195

-2

-

45. 匿名 2019/07/27(土) 16:16:06

>>31

中国の辮髪はちょんまげと逆にトップだけ残してあとは全剃りだよ+93

-1

-

46. 匿名 2019/07/27(土) 16:16:28

今歴史の服の流れ調べてたんだけど

だんだん品がなくなってきてるよね

昔の方が美しいなって思う、平成生まれだけど

![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+295

-22

-

47. 匿名 2019/07/27(土) 16:16:49

>>24

このドレスでトイレのあとどうやって陰部拭くの?+102

-2

-

48. 匿名 2019/07/27(土) 16:16:58

>>24

このまま、庭でするらしいよ、だからヒールのある靴だったって。

+123

-1

-

49. 匿名 2019/07/27(土) 16:17:11

+162

-3

-

50. 匿名 2019/07/27(土) 16:17:22

エリザベスカラー![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

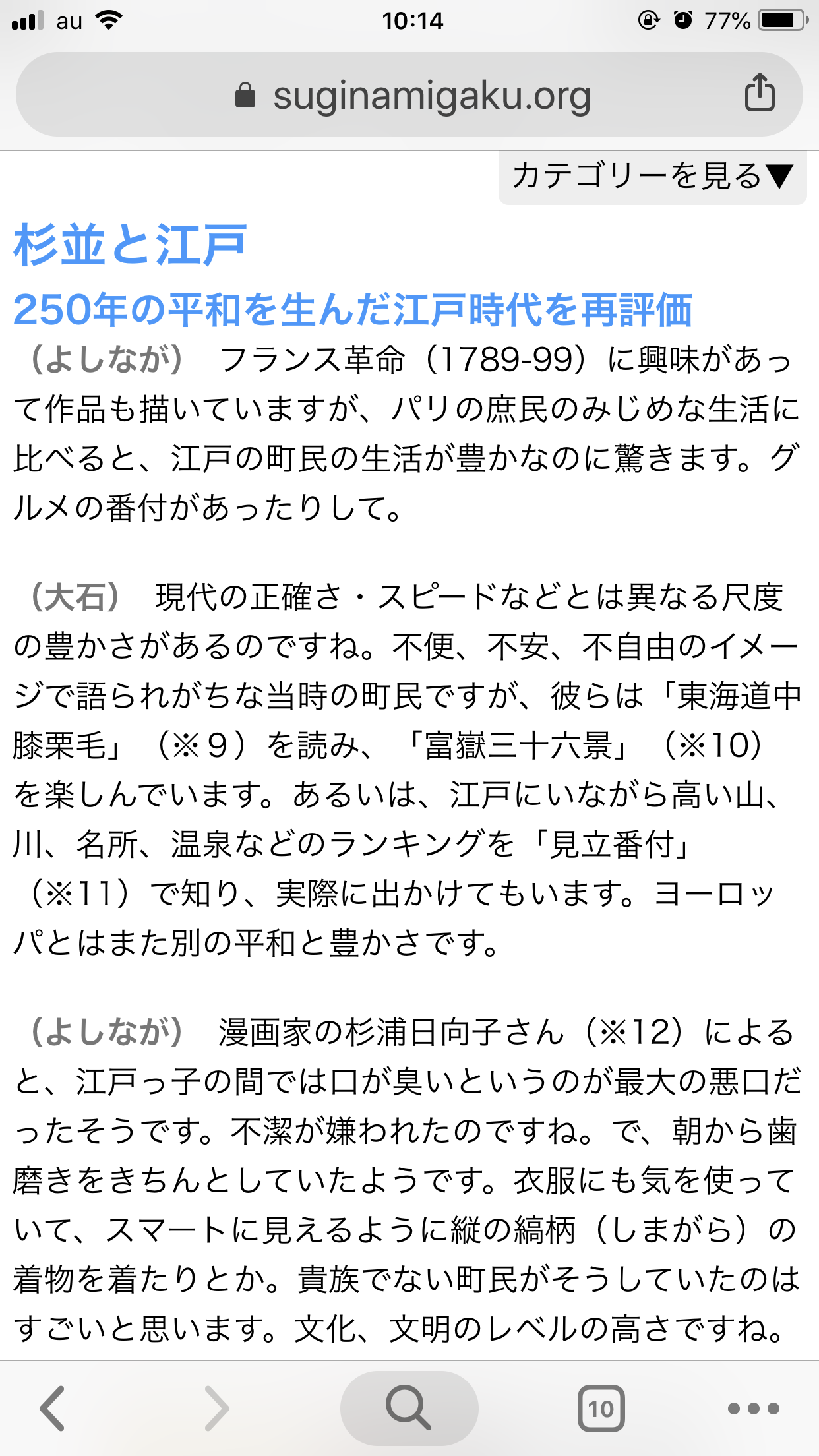

+328

-3

-

51. 匿名 2019/07/27(土) 16:18:31

>>47

ふかないんじゃない?w+56

-4

-

52. 匿名 2019/07/27(土) 16:18:43

>>3

無理に腰骨を締め付けて変形させるから流産率が高く、お産は母子ともに今以上に命懸けだった+176

-1

-

53. 匿名 2019/07/27(土) 16:19:26

>>41

案外ブラックで従業員からスト起こされてたりするけどね〜

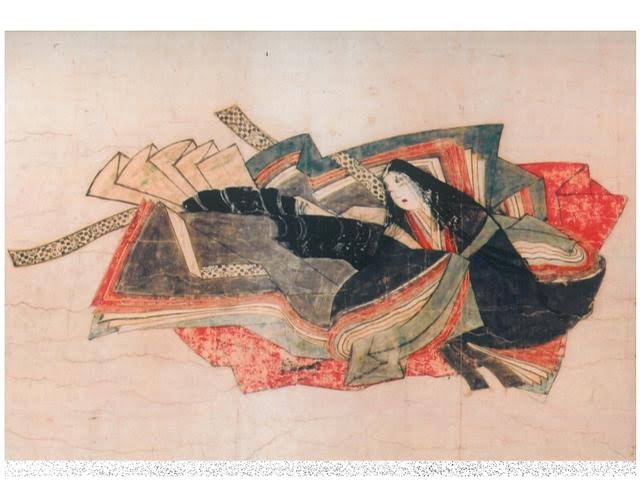

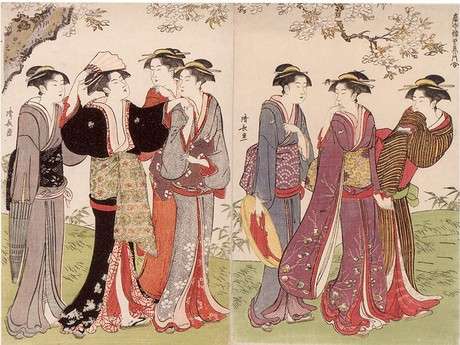

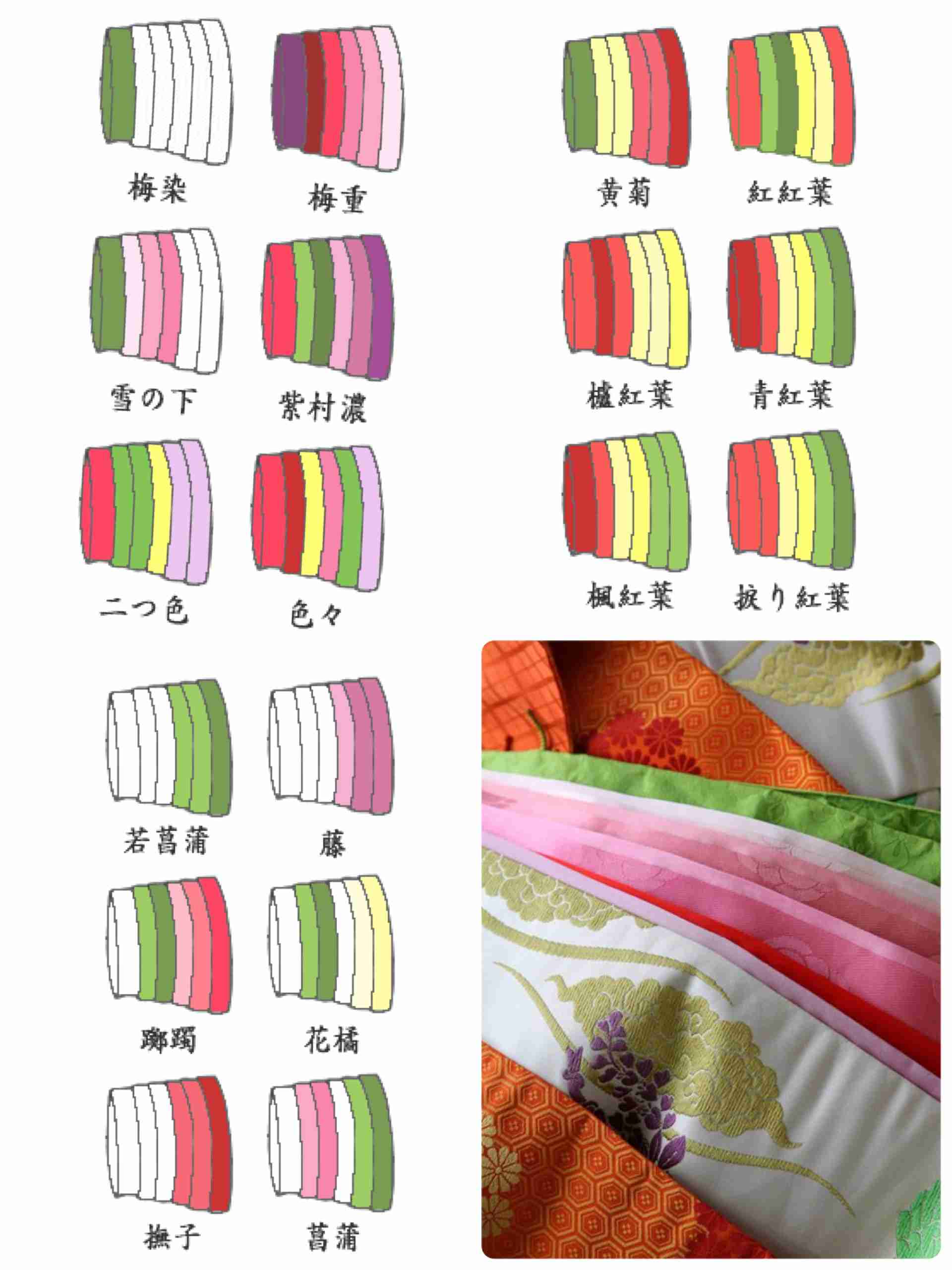

私は伝記よんでがっかりした方です。でも晩年近くはトイレ流さないモデルにぶつくさ言ってたり面白い人には違いない。+63

-1

-

54. 匿名 2019/07/27(土) 16:20:34

>>35![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+121

-0

-

55. 匿名 2019/07/27(土) 16:21:17

ロココ時代のおまる

いっぱいになったらそこら辺に投げ捨てる

ヴェルサイユ宮殿内は排泄物まみれ![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+206

-1

-

56. 匿名 2019/07/27(土) 16:21:39

>>11

戦場でカッカしないように、冷静になるように頭を冷やしたって聞いたことあるよ。

あと、カミソリで剃るのではなくて木製の毛抜きで一本ずつ抜いたって。本当かな…?+76

-1

-

57. 匿名 2019/07/27(土) 16:22:44

>>54

中国を治めるには頭の上に本を積んでバランスを鍛えないといけないのか〜+47

-1

-

58. 匿名 2019/07/27(土) 16:22:56

キングダム読んでて思ったんだけど、日本ではまだ布巻いてるだけのような時代だよね?本当にあんな豪華な衣服だったのかな?+113

-1

-

59. 匿名 2019/07/27(土) 16:23:38

+115

-0

-

60. 匿名 2019/07/27(土) 16:23:41

>>46

ハイカラさんだって当時は下品な邪道扱いされてたんだよ。+178

-2

-

61. 匿名 2019/07/27(土) 16:26:01

>>58

大昔過ぎて要領を得るだけの資料は見つかってなかったはず

あの横山三国志でも兵士の鎧とかは創作だって

その創作が中国でも定着しちゃったらしい+84

-1

-

62. 匿名 2019/07/27(土) 16:28:07

これちょっと面白いから見てほしいな![昔のおしゃれの常識が非常識すぎるのでちょっと見てくれ]()

+118

-1

-

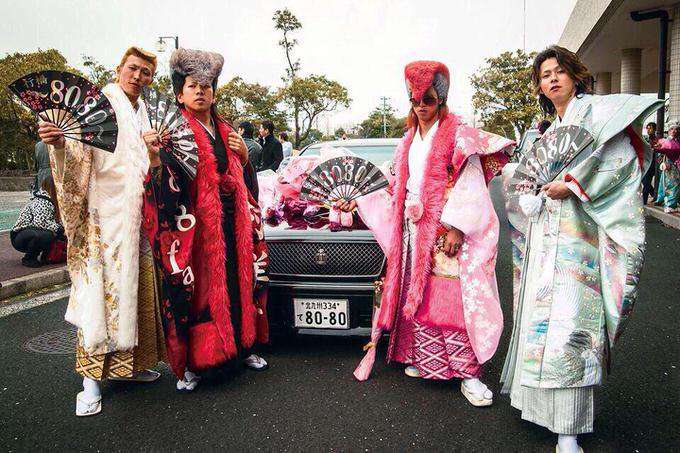

63. 匿名 2019/07/27(土) 16:28:41

昔のヨーロッパだと赤って男性の色なんだよね

印象が強いから+38

-0

-

64. 匿名 2019/07/27(土) 16:28:45

>>58

エジプトはファラオとかの時代?不思議ではないかな+34

-0

-

65. 匿名 2019/07/27(土) 16:29:05

>>53

ライバルのデザイナーの背中燃やしたとか、すごい噂もある+55

-0

-

66. 匿名 2019/07/27(土) 16:30:16

>>15

アンドレ・クレージュ、パコ・ラバンヌの当時のコレクションあたりはそうですね。

全てのデザイナーとは限りません。

そして日本人ならごく一部のセレブ女性で、スタイルも特別な方しか似合わなかったでしょうから、実際には流行らなかったと思います。

+55

-0

-

67. 匿名 2019/07/27(土) 16:30:40

シャネルさんはヤリマンすぎて無理

キャバとかお水、芸能界にぴったり+22

-7

-

68. 匿名 2019/07/27(土) 16:30:54

>>65

今生きてたら多分デヴィ夫人が一番立場とかキャラクターが似てる存在だよね。+38

-9

-

69. 匿名 2019/07/27(土) 16:32:17

西太后の爪のアクセサリーは、どうしてこんなのつけてたのかな?![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+113

-0

-

70. 匿名 2019/07/27(土) 16:32:33

+78

-0

-

71. 匿名 2019/07/27(土) 16:33:26

>>68

あんなのとシャネルを一緒にするなよ+84

-4

-

72. 匿名 2019/07/27(土) 16:34:02

>>69

皇帝を暗殺するのを防ぐためだったかな。+3

-1

-

73. 匿名 2019/07/27(土) 16:34:05

50年代だって!おしゃれ![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+274

-5

-

74. 匿名 2019/07/27(土) 16:34:54

>>58

そっか、日本人ほぼ山の民だ+43

-2

-

75. 匿名 2019/07/27(土) 16:36:36

これも50年代![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+241

-9

-

76. 匿名 2019/07/27(土) 16:36:43

>>71

服作ってないだけで、相対的にやってる事は近いよ。もともと貴族の妾上がりだからね…

あんまり夢見ない方がいい。+94

-4

-

77. 匿名 2019/07/27(土) 16:37:00

>>69

ごめん🙏暗殺じゃなかった。

当時の裕福な貴族たちは爪伸ばすのが主流で

その爪を保護するためのもの→おしゃれに変わってたんだって。+78

-2

-

78. 匿名 2019/07/27(土) 16:40:04

>>76

男の庇護なり有力者のパトロンなりがいないと女ひとりで事業なんかできなかった時代だしね+92

-0

-

79. 匿名 2019/07/27(土) 16:42:01

>>76

場末の歌手でしょ?いつ貴族の売春屋になったのさ+22

-0

-

80. 匿名 2019/07/27(土) 16:42:40

>>75

この人誰?かわいい+42

-0

-

81. 匿名 2019/07/27(土) 16:43:35

>>79

当時のウェストミンスター卿の愛人でナチスのスパイだよ+47

-2

-

82. 匿名 2019/07/27(土) 16:44:40

>>30

諸説あるんですが、主には皇帝の顔をまともに見るな、という無言の圧力を示したものでしょう。

これが三国志の時代になると、呉の孫権の瞳が青だったため、カムフラージュも兼ねていたようです。

孫権のまたの名を碧眼児と呼んでいたので、父王の妻の中に異民族がいたのかも知れません。+84

-1

-

83. 匿名 2019/07/27(土) 16:46:35

>>81

さすがビッ○の教祖だね

今やお水の人の制服だもの+11

-10

-

84. 匿名 2019/07/27(土) 16:48:00

>>46

カラス族好き~

+22

-3

-

85. 匿名 2019/07/27(土) 16:48:06

>>53

えぇ知らなかった。変わった人でも良いからホワイトであって欲しかったな+9

-1

-

86. 匿名 2019/07/27(土) 16:49:54

シャネルは結局パトロンに愛人かよと思うところはあるけど、コレクションが成功して世に出たのは事実

喪服の黒からモードの黒へ、窮屈な服から女を解放したシャネルスーツ

あの時代に斬新な発想できるのはやはり才能だなと思う

歴史に名を残す偉人は常人ではないのでぶっ飛んでるのは仕方のないこと+206

-2

-

87. 匿名 2019/07/27(土) 16:51:09

>>62

靴のサイズと厚底のやつどうやって階段上り下りしてたのw面白いw+4

-1

-

88. 匿名 2019/07/27(土) 16:51:16

いやいや日本人しか知らないデヴィと世界のシャネルを同じにすんなよw+93

-1

-

89. 匿名 2019/07/27(土) 16:52:54

>>81

最初の帽子屋時代のパトロンはエティエンヌ・バルサン

次のパトロンがボイ・カペル

カペル時代に人脈広げてカペル死後にウェストミンスター卿ってのが大まかな流れだね。

+34

-0

-

90. 匿名 2019/07/27(土) 16:55:07

>>89

愛し合ってたならいいんじゃないの?+4

-1

-

91. 匿名 2019/07/27(土) 16:56:37

>>82

その時代に白人がくるのって有り得るのかな+7

-1

-

92. 匿名 2019/07/27(土) 16:57:03

>>85

知れば知るほどガル民みたいな味のある人です。

まあフランスはストは朝飯前の国だからシャネルに限った話じゃないと思うよ。+16

-1

-

93. 匿名 2019/07/27(土) 16:57:24

>>46

でもバブルやコギャル時代よりは今の方が品があると思うよ。

なんでもそうだけど、ちょっと前はダサく感じるね。一周回ると新鮮でオシャレに見える。+184

-1

-

94. 匿名 2019/07/27(土) 16:57:34

中国の文化を輸入して発展していた時代もあったのに纏足と宦官の文化が根付かなかった日本って素晴らしいと思う![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+247

-1

-

95. 匿名 2019/07/27(土) 16:57:54

>>61

その後、ワダエミが中国映画で華がないからと装飾目的で兜にぶっ挿した羽も定着するw+45

-1

-

96. 匿名 2019/07/27(土) 17:00:13

>>86

ディオールのAライン時期は大失敗こいてるよ。

まあ、アメリカで助かったけど。シャネルがいなくてもイブサンローランがやってたんじゃないかって疑問がある。+53

-1

-

97. 匿名 2019/07/27(土) 17:00:30

>>3

ジャージ素材を女性服に使ったの素晴らしい+94

-3

-

98. 匿名 2019/07/27(土) 17:00:34

>>91

今では中国の内陸部は砂漠地帯だけど、昔は肥沃な土地でグラスでワイン飲んでたような文明があったらしいから十分あり得るんじゃない?+49

-0

-

99. 匿名 2019/07/27(土) 17:02:18

>>94

でも科挙は根付かなかったんだよね

いまでも家柄政治、世襲政治家ばっかり!+76

-2

-

100. 匿名 2019/07/27(土) 17:05:12

>>99

世襲じゃない国ってなかなか無いよ

共産主義の国ですらね+25

-3

-

101. 匿名 2019/07/27(土) 17:06:21

>>98

へえすごいな、何時代の話なの?+5

-0

-

102. 匿名 2019/07/27(土) 17:07:44

>>101

楼蘭のミイラって聞いたことない?+16

-3

-

103. 匿名 2019/07/27(土) 17:10:13

服に、ボタンがない時代はピンで留めたり紐で留めてたとか

靴下は、ゴムがないから紐で縛ったり吊ったりしてたとか

めんどくさそう+72

-0

-

104. 匿名 2019/07/27(土) 17:11:07

>>102

白人確定なの?+2

-0

-

105. 匿名 2019/07/27(土) 17:12:58

マリーアントワネットの時代には、まだ左右の概念が無かったんだって

履きにくそう

庶民は靴なんて贅沢品だから、木靴か裸足+83

-0

-

106. 匿名 2019/07/27(土) 17:14:58

>>104

コーカソイドって判断だった+13

-0

-

107. 匿名 2019/07/27(土) 17:16:08

>>102

紀元前だし、かなり遡った時代ですよね

新疆ウイグル自治区だから、白人というより中央アジア人で、たぶんコッテリした顔立ちの美女でしょうね+33

-3

-

108. 匿名 2019/07/27(土) 17:20:49

>>81

ナチスの研ぎ澄まされた軍服のデザインがシャネルによる説があったのもそのためですね。

本当は彼女のデザインではなかった様ですが、誤解されても仕方がない裏稼業をやって、戦後はヨーロッパで服が売れなくなり、仕事も激減したんです。+77

-2

-

109. 匿名 2019/07/27(土) 17:26:17

>>108

ヨーロッパの軍服って昔からかっこいいもんねえ+76

-1

-

110. 匿名 2019/07/27(土) 17:35:58

>>92

でもあれだけ着るの大変そうなファッションの常識を変えたのもすごいけどね。

性格は結構キツかったんだろうよ。

使い方間違ってるかもだけど、天は二物を与えずだわ。

+55

-1

-

111. 匿名 2019/07/27(土) 17:39:28

こうやって見てみるとファッションの歴史面白い+59

-0

-

112. 匿名 2019/07/27(土) 17:49:33

>>110

まあ、ジャンコクトーに「君は男だね!」って言われてからの頭にリボンだから可愛いとこもある。+72

-0

-

113. 匿名 2019/07/27(土) 17:53:51

>>94

宦官が無かったために

実際皇室や武士の血統が守られたかどうかは

不明なんだよね。

特に茶々さまの子供は怪しいって言われてる。+83

-1

-

114. 匿名 2019/07/27(土) 17:58:47

>>8

理屈って何?

いだてん見てないから教えてほしい。+29

-2

-

115. 匿名 2019/07/27(土) 18:01:23

>>69

長い爪は、全く労働をしない階級=高貴な階級の象徴だったんじゃないかな?+93

-0

-

116. 匿名 2019/07/27(土) 18:09:30

16世紀、スペインの男性貴族が

上下真っ黒の服に襟元だけ真っ白のレース襟をのぞかせる装束だったよね

(※参照:エル・グレコ画の肖像画)

エリザベス・カラーのルーツはこの辺にありそうな気がする+13

-0

-

117. 匿名 2019/07/27(土) 18:17:37

三国志時代の顔の前のスダレ、

あれはコンパクト御簾だと思っていた

高貴な人は気安く顔を見せないぞっていう意図で

+100

-0

-

118. 匿名 2019/07/27(土) 18:19:52

>>50

かわいいw

実用とオシャレが両立しているね+57

-0

-

119. 匿名 2019/07/27(土) 18:24:57

+99

-0

-

120. 匿名 2019/07/27(土) 18:25:32

平安の男性貴族の衣冠装束

一度着ちゃうと、トイレに行くのがすごく大変だと思うんだが・・・

+62

-1

-

121. 匿名 2019/07/27(土) 18:27:24

>>24

スカートの下にクジラの骨で作ったパニエみたいなのはいてるんだっけ?

トイレのときどうやってパンツおろすんだろう?

あと座るときどうするんだろうね?+56

-1

-

122. 匿名 2019/07/27(土) 18:27:43

>>31

尚武の民の中には髪を剃る連中がいる、って何で読んだかな…

その時見たのはモンゴル・満州・大和だったけど

あと鮮卑に禿髪部ってのがいた

この人たちも中国北部の草原地帯に根を張ってたから、似たような習俗があったのかも

まあ兜被ると蒸れるしね+2

-0

-

123. 匿名 2019/07/27(土) 18:28:25

>>103

逆に、服を作るときは楽なのかもねー。

だって布を切ってすきなデザインに継ぎ足すだけだもん。

ボタン穴とか作らなくて良いのなら楽かも

着るときは大変だけどもね+44

-0

-

124. 匿名 2019/07/27(土) 18:30:13

>>116

あってるよ

当時のイギリス(イングランド)はスペインファッションが流行したから

その後はフランスファッションに移行+18

-1

-

125. 匿名 2019/07/27(土) 18:30:24

>>24

時代的に当たり前だけど生地は手織りでレースもドレスも手編みに手縫いってすごすぎる+90

-0

-

126. 匿名 2019/07/27(土) 18:34:37

フランス国王は太陽神だ、青い血が流れているだまつりあげる割にはヴェルサイユ宮殿はンコまみれとフランス人の性格がよくわからん(笑)+142

-0

-

127. 匿名 2019/07/27(土) 18:44:42

不思議に思えるところがこれと言って無かった。

好きだからいろいろ調べちゃうんだよなー。

夏休みの自由研究?+4

-1

-

128. 匿名 2019/07/27(土) 18:49:24

スイス傭兵(ローマ教皇の護衛)

ミケランジェロがデザインしたものだとか+29

-0

-

129. 匿名 2019/07/27(土) 18:50:29

>>128

貼り忘れた

これね![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+59

-0

-

130. 匿名 2019/07/27(土) 18:50:59

ヨーロッパはそこらじゅうに汚物が散乱してたから貴族にハイヒールが流行ったんだよね

男性も履いてた+101

-1

-

131. 匿名 2019/07/27(土) 18:53:25

貴族の若い女性たちが白っぽいドレスで集っている映画とか見ると、生理や排泄物がドレスにつかなかったんだろうかと心配になる+96

-0

-

132. 匿名 2019/07/27(土) 18:55:42

>>129

何を目的にこの配色にしたんだろう…+17

-1

-

133. 匿名 2019/07/27(土) 18:56:35

ヴィスコンティの山猫だっけ?

貴族がパーティしている窓の外に割と高さのある甕みたいなのが何個かあって、あれは何だろう?と思ってたけど便器だったとは驚いた

+22

-0

-

134. 匿名 2019/07/27(土) 18:58:10

>>46

昔の方が美しいと言っても、パンパンガールとかいるじゃんw+75

-0

-

135. 匿名 2019/07/27(土) 19:04:49

![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+81

-0

-

136. 匿名 2019/07/27(土) 19:15:35

>>15

時代の象徴的デザインでこの服!!ってのが流行った訳じゃない。

ちょうど60年代頃からそれ以前では考えられないほどの斬新で奇抜ななデザインが多く輩出されてきたから、わかりやすくこのデザインなんだと思う+9

-1

-

137. 匿名 2019/07/27(土) 19:28:08

>>46 肩パットバブリースーツがない。やり直し。+71

-1

-

138. 匿名 2019/07/27(土) 19:35:06

>>9

白木屋の火災ね

昔は和服の下はノーパンの女性が多くて、逃げる途中にめくれるのを野次馬に見られまいと隠してたら誤って落ちちゃったんだよね

ここから下着の着用と洋装文化が広まった説がある

+110

-3

-

139. 匿名 2019/07/27(土) 19:41:27

>>47

ふるんじゃない?

+5

-0

-

140. 匿名 2019/07/27(土) 19:42:23

>>121

おつきの人がするのかな?

+7

-0

-

141. 匿名 2019/07/27(土) 19:44:20

>>1

レティセラというレースね

ヴェネツィア発でヨーロッパで大流行し、

裕福さとオサレさのステイタスとして王侯貴族が使いまくったらしい

ヴェネツィア商人は最新のレース図案カタログを出版して流行を煽っていたそうな+33

-0

-

142. 匿名 2019/07/27(土) 19:44:34

>>67

愛人だったんだよね。+7

-1

-

143. 匿名 2019/07/27(土) 19:48:30

>>113

秀頼は、秀吉の子じゃないよね。

秀吉公認じゃないの。

+40

-0

-

144. 匿名 2019/07/27(土) 19:50:18

>>130

それはファッションとしてのハイヒールの起源とは別+1

-6

-

145. 匿名 2019/07/27(土) 20:00:24

男の子を産んで乳出しチョゴリを着るのは、

朝鮮人韓国人の誇りだったんでしょ?

日本人に乳出しチョゴリをやめさせられても貫けば良かったんじゃない?

だって誇りなんでしょ?www![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+132

-11

-

146. 匿名 2019/07/27(土) 20:06:04

>>132

ルネサンス期イタリアは、

ド派手なパーティー・カラーの服が人気だったみたいよ

絵画を見てると、男性のピッチリ・パンツに派手な色彩のストライプのが多い+14

-0

-

147. 匿名 2019/07/27(土) 20:15:01

>>3

パンツスタイルを世の中に浸透させたのも確かシャネルさん+68

-1

-

148. 匿名 2019/07/27(土) 20:19:44

>>56 面白い説だw

普通に考えれば、兜をかぶるのに便利だからだと思うけど、これで合ってる?

月代は毎日毎日カミソリ当てる?毛抜きで抜く?をしないと、すぐに汚くなるよね

本当にみなさん、そんなにマメに手入れをしていたのかなぁ

+20

-0

-

149. 匿名 2019/07/27(土) 20:29:40

昔の人は服一着作るのに綿花育てたり蚕飼ったり糸の原料を作るところからスタートだからすごいなぁ。庶民の分の服ちゃんと足りてたのかな。+101

-0

-

150. 匿名 2019/07/27(土) 20:38:50

>>91

インド=ヨーロッパ語族って聞いたことがあると思うけど、中央アジアに先に(先史時代から?)住んでいたのは白人種(コーカソイド)だったんですよ。

中央アジアから、インドとヨーロッパの双方へと移動していった。

もちろん中央アジアにも今も住んでいる。

その後、ユーラシア大陸の東部にいた黄色人種(モンゴロイド)が中央アジアを西方へ進出していった。トルコ系とかモンゴル系とか。

今の中国でも西方の内陸部(新疆ウイグル自治区)あたりまで行くと顔立ちが変わるそうですね。

なので、古代中国の人物で瞳が青いというのは、親のどちらかが西域出身とかではないでしょうか。

まあ、もしヨーロッパ人がはるばるシルクロードを通って来ていた可能性もあるのかもしれませんが、必ずしもヨーロッパ人とは限らない。+54

-1

-

151. 匿名 2019/07/27(土) 20:39:50

>>148

武士は召使に手入れをさせていた。庶民は自分で月代を剃ることができず、貧しい人は月代を伸ばしっぱなしにしたり妻に剃ってもらうなどした。+35

-0

-

152. 匿名 2019/07/27(土) 20:45:57

>>113

大野治長との子供という説がありますね。大柄な体格だったとの事です。

豊臣秀頼が197センチで100キロ余りの体躯でしたので、140センチ台の秀吉と余りにも違い過ぎると側近の間でも秘かに噂されていたようです。

実は秀頼程でなくとも、淀の方も168センチ程で当時は超大女でした。成人男性の平均身長が160センチ程の時代にです。

父浅井長政は約180センチ、母お市の方は約165センチとの記録がありますので、DNAだけでなく庶民より美味しいモノを沢山食べていたのでしょうね。+81

-0

-

153. 匿名 2019/07/27(土) 20:58:47

>>5

この写真

上皇后の美智子様じゃないの?

ローブデコルテをお召しの写真じゃないかな。+55

-0

-

154. 匿名 2019/07/27(土) 20:59:06

乳を出すファッションというのは、今では珍しいカモだけど、他国の伝統や文化だから、特にマウンティングの対象にするのは筋違いな気がする。

日本の海女さんも昔はおっぱい堂々と出して働いていた。あと江戸時代とかは人前でも堂々とオッパイをだして赤ちゃんに授乳していたそうだ。

実は16世紀のイギリスでもおっぱい見せるのが流行りだった頃があるそうな。

1593年、フランスの大使アンドレ・ユローはエリザベス1世に謁見した時に「女王はドレスの前をはだけていたので、胸がすっかり見えていただけでなく、チクビも見えていた!」と記している。

ファッションから話題が外れるけど、私がヨーロッパ絵画で一番ショックを受けたのはおっぱいビームの絵がいくつもあること( ゚Д゚)

坊や「母ちゃん、そっち違うで」

いずれにしろオッパイ見せたら下品っていう価値観は最近の西洋文化から来たもので、どこの文化が正しいとか、そういう基準みたいのは設けなくてそれぞれの国の文化でいいと思う。+180

-3

-

155. 匿名 2019/07/27(土) 21:03:02

>>151

ドラマ「仁」では仁先生がお世話になってた家の長男さんが、髪結いに来てもらって剃ってもらってたシーンがあったような。

+14

-0

-

156. 匿名 2019/07/27(土) 21:04:49

>>149

羊さんの毛刈ったりとかね。

昔は服がすごく高価だったから、敗れても大事に繕って着たり、捨てずに古着屋さんに売って、庶民はだいたい古着を買っていたと聞いたよ。+25

-1

-

157. 匿名 2019/07/27(土) 21:06:05

>>138

謝って落ちちゃったんじゃなくて、飛び降りるのをためらって焼け死んじゃったっていうふうに聞いたきがする。+165

-1

-

158. 匿名 2019/07/27(土) 21:07:59

金太郎がびんぼっちゃまみたいなファッションしてるのもそれだけ布が貴重だったからかな?+7

-0

-

159. 匿名 2019/07/27(土) 21:11:03

>>19

元々は、ズボンにチュニックがメインだったのではないかな

ズボンは細身になりタイツ化、

チュニックは丈が短くなりプルオーバー(ブラウス)化、

短パンは、ブルマとしてズボンとは別系統から発生したファッションだったのでは

(古代の地中海圏文化はまた異なるけど)

+7

-0

-

160. 匿名 2019/07/27(土) 21:11:05

+86

-0

-

161. 匿名 2019/07/27(土) 21:20:39

欧米の歴史映画・歴史ドラマって、肖像画にそっくりな俳優をキャスティングして、衣装や大道具・小道具もその時代のものを忠実に再現している印象があります。

歴史上の著名人にはたいてい精密な肖像画があるから、似せないといけないんでしょうね。

で、日本の時代劇や大河ドラマだと、これって時代考証って合ってるのって疑問に思うことがしばしば…。

元をたどると歌舞伎などの舞台芸術からだそうで、舞台用の大袈裟なカツラをそのままテレビ時代劇で使ったり、見栄えがいいからと庶民の着物を絹で作ったりと…聞いたことがあります。

源氏物語は平安時代末期に作られた源氏物語絵巻のイメージが強くて、あの十二単が当然となっていますが、紫式部の時代の衣服は違っていたらしいです。

源氏物語冒頭での「いずれの御時にか…」はもっと前の時代の話なので、奈良時代の衣服みたいな筒袖だったのではと聞きました。

正確な時代考証で再現した源氏物語が見てみたいです。+13

-11

-

162. 匿名 2019/07/27(土) 21:27:19

>>19

その辺の変遷を詳しく説明しているサイトがあったよ

![男がズボンをはくまで ( 歴史 ) - 座乱読無駄話日記 - Yahoo!ブログ]() 男がズボンをはくまで ( 歴史 ) - 座乱読無駄話日記 - Yahoo!ブログblogs.yahoo.co.jp

男がズボンをはくまで ( 歴史 ) - 座乱読無駄話日記 - Yahoo!ブログblogs.yahoo.co.jp世の男性のほとんどが・・いえ、今では女性もかなりの部分が、両足を別々におおう衣料、いわゆる「 ズボン 」を穿いています。 ↓フロックコート(19世紀礼装) これは西洋社会で19世紀に成立した、いわば「紳士服」が世界基準になったた...

+33

-0

-

163. 匿名 2019/07/27(土) 21:28:35

>>155

武家や裕福な商人は髪結いと年期契約して定期的に髪を整えてもらっていた。得意先に出張し髷を結う職人を「廻り髪結い」と呼んだ。

床屋(髪結い床)の起源は江戸時代に始まり、江戸に住む男たちは結構な頻度で髪結い床を利用。銭湯と同様に当時の庶民の社交の場となっていきました。

+28

-0

-

164. 匿名 2019/07/27(土) 21:37:18

+44

-0

-

165. 匿名 2019/07/27(土) 21:40:25

十二単って生きてるだけで激肩凝りで一日終わったら死にそうにならないのかな?+66

-0

-

166. 匿名 2019/07/27(土) 21:41:24

>>96

ニュールックは遅かれ早かれ廃れたと思う、

やっぱり時代に逆行してるし、婦人服着ない男が考えたデザインだなって。

+5

-1

-

167. 匿名 2019/07/27(土) 21:43:20

>>165

あれは数は十二枚って決まってたんですかね。今日は肩が凝ってるから九単にしとくかとか、ちょっと寒いから十三単にしよう、とかいうのはなかったんだろうか。+34

-0

-

168. 匿名 2019/07/27(土) 21:44:52

>>165

上流の奥方様や姫様は、日常的にはもっと楽な服装だったそうよ

女官・女房の方がかしこまった格好で、しかも勤務しまでしていた訳だから、大変そう+79

-0

-

169. 匿名 2019/07/27(土) 21:47:07

>>153

美智子様はなで肩で首から肩にかけての形が美しいので、西洋のドレスなどすごく似合いますね。+16

-19

-

170. 匿名 2019/07/27(土) 21:50:07

>>120

尿筒(しとつつ・しとづつ)ってのがありまして

竹で出来た筒を脇から入れまして用をたすわけでございます

画像はすいません。江戸時代のしかなかったけど、手前の人が手に持ってます![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+47

-0

-

171. 匿名 2019/07/27(土) 21:55:58

>>129

ちなみにその派手なのは儀式用だそうな。

普段のお仕事ではこれくらいシンプルなんだそうな。

関係ないけど、ハイジのおじいさんは若い頃傭兵だったという設定らしいので、もしかしたらこんな制服をきたことがあったかもしれない。+95

-0

-

172. 匿名 2019/07/27(土) 22:00:38

>>170

すみません・・・大の方は・・・?+24

-1

-

173. 匿名 2019/07/27(土) 22:05:28

![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+30

-0

-

174. 匿名 2019/07/27(土) 22:08:25

>>161

源氏物語の時代考証は不可能だよw

いずれの御時にかすら定かじゃないんだからw+47

-0

-

175. 匿名 2019/07/27(土) 22:10:47

>>171

バチカン行ったら、ド派手な制服で立ってましたぜ♡

皆さん、スイスのカソリックの良家の出身で長身&ハンサム

これが採用の条件だそうです♡+74

-0

-

176. 匿名 2019/07/27(土) 22:13:28

>>172

男性専用のは存じ上げなくて申し訳ないです

とりあえず男女共用のものを

右側が手前になります

取っ手みたいなものには後ろ着物の裾を掛けて汚さないようにします![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+31

-0

-

177. 匿名 2019/07/27(土) 22:17:29

>>161

この源氏物語の人、民族衣装トピに毎回いる気がする+0

-0

-

178. 匿名 2019/07/27(土) 22:19:12

>>171

更衣室の風景なんだろうけど、後ろに写り込んでるものが何気にすごいw

当然甲冑職人もいるんだよね+21

-0

-

179. 匿名 2019/07/27(土) 22:19:24

>>161

源氏物語はフィクションだからねえ…

モデルになったらしき人物や時代はあるけれど、特定の時代に固まっているわけではないから

平安時代初期~中期はまだ奈良時代から続く唐風だし

遣唐使廃止後は、国風文化でいわゆる十二単になるし

+43

-1

-

180. 匿名 2019/07/27(土) 22:24:14

>>170

ファッション関係ないけど

将軍家の尿筒役は世襲なの

代々 土田孫右衛門(だったかな…とにかく土田家)

将軍に近く仕えるから身分もわりと高めに設定されてたそう+25

-0

-

181. 匿名 2019/07/27(土) 22:31:24

>>177

161ですが違いますよ。

がるちゃんは大河ドラマの真田丸以来、久しぶりに来ました。+6

-0

-

182. 匿名 2019/07/27(土) 22:32:13

>>119

股を洗ってるのに床に薔薇が落ちてるの謎(笑)

それにしても昔は不衛生で、そりゃ疫病も流行るよね…+102

-0

-

183. 匿名 2019/07/27(土) 22:43:25

>>167

12枚とは決まって無かったみたい

指摘の通り、TPOに合わせて重ねていたとか+27

-0

-

184. 匿名 2019/07/27(土) 22:48:32

>>167

袖や裾だけ色目重ねた簡易版もあったそう笑+33

-0

-

185. 匿名 2019/07/27(土) 22:49:37

>>46

文化が成熟するとゆるーく着流したりする流行が出現するって学んだよ。

結局大きな流れだと繰り返してるだけなんだよね+29

-0

-

186. 匿名 2019/07/27(土) 22:54:38

>>46

いまの流行はアッパッパから1950年代みたいに丈が長いのが流行ってるよー+28

-0

-

187. 匿名 2019/07/27(土) 22:55:53

>>169

いやむしろ、着物の方がお似合いだと思う。+20

-0

-

188. 匿名 2019/07/27(土) 22:56:35

>>175

>>171 です。ごめん、間違えた。派手な原色のやつは、儀式用じゃなくて公式用なんだそうです。

シンプルなやつは、サンタアナ門の警備とか夜勤とか訓練とかのときだそう。

全部オーダーメイドなんだって。年齢制限もあるんだよね。これは新入りのひとかな。ハンサムで初々しくていいなあ。

+59

-0

-

189. 匿名 2019/07/27(土) 22:57:34

>>182

ヨーロッパで公衆衛生が広く注目されるようになったのは、

19世紀の産業革命であまりに環境が劣悪になってからだって

それ以前は、社会全体で衛生観念が低かった+39

-1

-

190. 匿名 2019/07/27(土) 22:59:20

>>161

冒頭は、その後「女御、更衣あまたさぶらい給ひける中に」と続くので、少なくとも奈良時代ではないでしょう。

現代語で言えば、「いつの帝の時だったでしょうか」くらいの話。

要はフィクションですよと。+31

-1

-

191. 匿名 2019/07/27(土) 23:01:44

>>180

そろばん侍っていう映画があったな。尿筒侍っていう映画もぜひ作ってみていただきたい。それはそれでいろんなドラマがありそうだ。+15

-0

-

192. 匿名 2019/07/27(土) 23:02:47

平安時代の衣装のリアルに迫った!とかいった平清盛思い出しました…。

田中麗奈と武井咲の衣装は見たけどすごく綺麗だった。全部手でつくるなんてすごいと感動したなー。

着物と石と一緒に洗いにかけたとか聞いた記憶が…。

+13

-0

-

193. 匿名 2019/07/27(土) 23:07:23

>>11

月代の剃り跡が青くないと、元から髪がない=ハゲということで当時でもバカにされてたらしい。

ハゲのことを金柑頭と呼んだ。+57

-0

-

194. 匿名 2019/07/27(土) 23:23:06

>>190

何度も出てきてすみません。161です。

源氏物語の時代設定は研究されてるようで、紫式部の時代(一条天皇)より50~100年ほど前の

醍醐天皇~村上天皇の頃がモデルだと考えられているそうです。平安時代の初期ですね。

で、私がだいぶ前に読んだ本なんですが、著者は着物や衣装の専門家だったと思います。

そこでも「村上帝の頃の服装はまだ、奈良時代から続く筒袖だったはずで…」の記述があり、

それなら今の研究で分かっている範囲でいいので考証に即した映像が見たいわと思ったわけです。+7

-7

-

195. 匿名 2019/07/27(土) 23:25:23

篤姫見てたら堀北真希がやってた宮家のみなさんは丈がものすごーーく長い袴を踏みながら歩いてた(表現が下手ですみません)

あれって前につんのめったり袴がずりおちたりしないの?+7

-0

-

196. 匿名 2019/07/27(土) 23:30:02

+35

-1

-

197. 匿名 2019/07/27(土) 23:31:29

>>192

清盛も義朝も参内するのに烏帽子なし

高貴な女人の待賢門院も美福門院様は御簾も几帳もない部屋で

扇で顔も隠さずに臣下と直接喋り

御所で開かれ宴では庭に鎮座

ありえませーん+8

-5

-

198. 匿名 2019/07/27(土) 23:32:25

>>161

紫式部の時代は、もうすでに裳唐衣の時代

紫式部日記(まさに意地悪な京女っぽい紫式部の日記w)に、

衣装重ねすぎてみっともなくなっちゃった女房がいたわwって記述がある+18

-2

-

199. 匿名 2019/07/27(土) 23:32:30

>>195

忠臣蔵・松の廊下みたいにスリスリ歩くんだろうなあきっと+3

-1

-

200. 匿名 2019/07/27(土) 23:33:47

知識のマウント合戦はじまるよ+7

-13

-

201. 匿名 2019/07/27(土) 23:34:53

昔のヨーロッパの服て縫い代の始末をどうしていたのかわかる人いますか?

袋縫いとかでしょうか?

昔の服の写真集とか見てもよくわからないので知っている方いましたら教えてください。

特に庶民の服をどうしていたのか知りたいです。+15

-0

-

202. 匿名 2019/07/27(土) 23:35:34

>>193

剃りあとが青い=若さ、美青年の象徴と聞いたことがあるような。+26

-0

-

203. 匿名 2019/07/27(土) 23:40:57

>>200

あなたも遠慮なく参加して

私なんかは「ズボン…と言えば胡服騎射…」程度の知識しかないから、ひたすら面白く読ませてもらってる

知ってること披露してくれると嬉しいな

近代ヨーロッパの公衆衛生の話面白いわー

ドラマのマスケティアーズ観て「きったない街だなー」と思ったけど、やっぱ病気になるよねえ+45

-1

-

204. 匿名 2019/07/27(土) 23:43:49

>>94

日本って罪人に入れ墨はあってもオシャレで身体加工をしない時期が長かったのかな?

縄文時代は入れ墨や抜歯の文化もあったみたいだけど

宦官やカストラートって畜産文化圏では人間応用もさもありなんだけど

日本の「文化」でおしゃれと身体加工はそんなに思いつかない

今はクジラ殺すなーっていう人たちもかつては女性の肋骨を抜いてクジラの骨でコルセットを作ってたし

+10

-2

-

205. 匿名 2019/07/27(土) 23:44:08

>>192

それこそドラマや小説だからでしょうよ

顔を映さず、もごもご話し(または側近が返答し)、

それを聞いた上臈女房が帳台や几帳前て伝奏役に伝えて

伝奏役が御簾まで行き、とりあえず会話の片方が成立

直答は出来ないから、

再び伝奏役→側近・女房→主

そんなのクソ真面目にやってたらドラマ進まないし笑

顔も映らない主要キャストだなんて笑+31

-0

-

206. 匿名 2019/07/27(土) 23:48:00

>>193

なんか、髪薄くなってほそーいちょんまげしか結えない人は、付鬢(つけびん)という一種のエクステみたいのがあったそうだ。人毛で作ったやつ。

それも付けられないほどつるっぱげになったら、引退して家督を譲るとかなんとか。

昔そういう時代劇をみたことがある。お父さんが内緒でこっそり付鬢職人に来てもらって付けてもらうんだけど、家族や周囲はもうとっくに知ってて、「もう引退なさればいいのに」なんて噂したりしてて…。切ない内容だった。

なので禿げが頭頂部だけで進行がストップする人はいいけど、月代以外のところから禿げていくタイプの人はつらかったろうと思う。+54

-0

-

207. 匿名 2019/07/27(土) 23:49:46

+58

-0

-

208. 匿名 2019/07/27(土) 23:51:46

>>189

病院でも清潔という概念がないから

外科のメスというかハサミやナイフは使い回し

むしろ使い込んだほうがベテランぽくかっこいいため(画家のパレットや筆を思い浮かべてください)

前の患者の血膿がついた服や器具のまま、切開を行ったりしてました

処置前に手洗い消毒しないとか

怖いわー((( ;゚Д゚)))+88

-0

-

209. 匿名 2019/07/27(土) 23:54:24

>>204

江戸時代まではおしゃれで刺青をする文化があったよ。

明治政府が西洋文化の基準で刺青は品がないからといって法律で禁止しちゃったの。だから法律に従わないアウトローだけが刺青をした。それ以来日本では刺青=アウトローという固定観念がついてしまったとのこと。

詳しくはこちらで。![日本の入れ墨、その歴史 | nippon.com]()

+20

-0

-

210. 匿名 2019/07/27(土) 23:58:07

+9

-1

-

211. 匿名 2019/07/27(土) 23:58:12

ベトナムって暑い国なのに、アオザイはなんであんなに体にフィットした形になったんだろう?余裕持たせた方が風通しいいよね。+46

-0

-

212. 匿名 2019/07/27(土) 23:59:09

>>208

画家のパレットや筆 という表現がリアルでゾワってする+54

-0

-

213. 匿名 2019/07/27(土) 23:59:17

>>206

タイムスクープハンターじゃない?

テーマがテーマだけにえらく切ない話だった記憶+17

-0

-

214. 匿名 2019/07/27(土) 23:59:35

>>200

質問に回答するトピなのに、回答かいたり補足つけたりするとマウントとったと言われちゃうの?

だったら誰も回答しなくなるよね。それが望み?+33

-0

-

215. 匿名 2019/07/28(日) 00:01:10

>>99

琉球には科試という科挙的な制度があったそうだよ。でもやっぱり家柄が重視されてたみたい。+18

-1

-

216. 匿名 2019/07/28(日) 00:01:12

>>213

それだったかも。最後はバレて引退したんだっけね。涙なしでは見れない内容だったね。

考えてみれば女性でも髷が結えないくらい薄毛になった人はどうしてたんだろう。カツラとかあったのかなあ。+22

-1

-

217. 匿名 2019/07/28(日) 00:06:10

+29

-1

-

218. 匿名 2019/07/28(日) 00:07:07

>>216

髢(かもじ)といういわゆる付け毛はあった

自分の抜け毛を集めておいたり、他の人の毛を買うわけです

でも、エクステみたいなものだから土台になる自分の毛がないと出来ないよねぇ+21

-0

-

219. 匿名 2019/07/28(日) 00:10:44

>>183

そうなんだね。やっぱり夏はたまったもんじゃないもんね。まあでも、重ねていたことは重ねていたのか、一枚じゃだめなんか…。

>>184

それだと一枚でも十二単に…さすがにそれは無理か。でも時短ファッションだね。

+19

-0

-

220. 匿名 2019/07/28(日) 00:10:54

>>217

1979年生まれだけど笑

子どものころみた雑誌とかの、21世紀未来予想図こんなんだったわー

今40歳だけどこんなピッチリした光沢あるタイツ服着せられたら、ブリかサバかドラム缶かって感じで泣いて泣いてもう外には出られないわ

ゆったり服素晴らしいね!+42

-1

-

221. 匿名 2019/07/28(日) 00:12:22

古墳時代までは勾玉のネックレスや腕輪、イヤリングなどあるのに、ある時から装身具が一切出てこなくなる不思議

金銀細工物のかんざしとかあるから、技術がなかったわけじゃないと思う

中国や朝鮮と交易もあったし装身具の存在を知ってる人もいたと思うのよ

それなのに日本史からネックレスや指輪が消えた理由、知ってる方いたら教えてください+50

-0

-

222. 匿名 2019/07/28(日) 00:13:04

>>211

体にフィットした方が汗を吸って、さらに直射日光を遮るからよい、というのを何処かで読んだことがあります。記憶違いしてたらすみません!+36

-0

-

223. 匿名 2019/07/28(日) 00:13:06

ハイヒールはウンコ踏まない為って本当?+8

-0

-

224. 匿名 2019/07/28(日) 00:13:21

>>209

戦国時代にはお侍さんがお仕えしてる殿様への忠誠の証として体に傷を付けることがあったとか。そんなことしなくても戦で傷だらけになる気がするんだけど日本も昔はなかなかハードだなと思った。+15

-0

-

225. 匿名 2019/07/28(日) 00:13:35

>>209

>>204だけどそういえば飛脚の人達に独特の入れ墨があったって話は聞いたことがあったと思いだしたありがとう

江戸では男性に対して琉球やアイヌでは女性に対しての入れ墨文化が近年まで残っていたのかな?

+13

-0

-

226. 匿名 2019/07/28(日) 00:14:39

+25

-1

-

227. 匿名 2019/07/28(日) 00:15:08

>>119

この時代ビデあったの?+1

-0

-

228. 匿名 2019/07/28(日) 00:17:25

+46

-0

-

229. 匿名 2019/07/28(日) 00:19:39

今80歳の母(服飾専門学校卒)が朝ドラのド派手な衣装は本当に当時おしゃれな人はああいう格好をしてたと言ってた。

毎週パーマ屋で髪の毛セットして六本木のアマンドでお茶してたんだって。

だから見てて凄く懐かしくて面白いらしい。

ファッションの流行の発信地は六本木だったらしい。

確かにうちの蔵にある母の昔の服はああいうレトロでド派手なものが多い。+59

-0

-

230. 匿名 2019/07/28(日) 00:20:03

+23

-0

-

231. 匿名 2019/07/28(日) 00:24:52

なんでみんなそんなに詳しいの?歴史家か何かですか?+28

-0

-

232. 匿名 2019/07/28(日) 00:26:50

>>211

シルクは風通しがとてもいいそう

木綿と絹で同じ衣装を作って着た実験で

木綿は汗の跡がはっきり布地に出るけど

シルクは汗じみが布に出ない

絹は肌にくっつないんだよね

着ていて熱さの感じ方には見た目ほど差は無かったみたいだったかな?+28

-0

-

233. 匿名 2019/07/28(日) 00:27:45

>>221

牧畜文化で移動する民族は、財産を小さくまとめて身につけるためにアクセサリーが発達したときいたことあるな。家畜が財産。家畜を売って金や銀に替えて身につけておく。金や銀アクセサリーで家畜を買うとか。貨幣と同じ。

日本人は農耕民族で定住民族。財産は土地そのもの。

でもこれだと質問の答えには足りないよね

日本の支配者側はなぜ権威つけにアクセサリーを使わなかったんだろう?+33

-0

-

234. 匿名 2019/07/28(日) 00:28:32

>>114

和装は動くのに向かないって感じ

運動だけじゃなく家事するにも袖は濡れるし、タスキ掛ければ猫背になるし と+41

-0

-

235. 匿名 2019/07/28(日) 00:29:31

+32

-3

-

236. 匿名 2019/07/28(日) 00:40:04

>>221

>>233

なるほど

古墳時代の支配者層は大陸文化を重視していて

時代が下るにつれて日本人的な感覚が強くなってきて貴金属より色合わせとかお香をオシャレに思って

再び明治時代に西欧風アクセサリーを意識しはじめたのかな

+16

-0

-

237. 匿名 2019/07/28(日) 00:45:02

>>182

床に薔薇は何かの象徴表現?若き乙女から散る何かみたいな。初潮とかもあるかな。深読みしすぎか。+39

-0

-

238. 匿名 2019/07/28(日) 00:49:34

>>94

美人さんやね〜+23

-0

-

239. 匿名 2019/07/28(日) 00:52:46

>>233

元々勾玉等の素材である玉は魔除けの力を持つと信じられ、司祭も兼ねていた各地方豪族の長が身につけることにより、霊的な力をその身に宿すとともに権威の象徴ともなっていた

しかし、古事記などでの大和朝廷が次々にまつろわぬ神を制圧していく描写からみられるように、地方政権は斃されると祭祀権を中央に奪われ、権威を示すこと自体が許されなくなった

まで想像した

奈良時代くらいからパッタリ無くなるのは不思議だね

+16

-0

-

240. 匿名 2019/07/28(日) 00:58:22

>>237

気持ち悪い+0

-29

-

241. 匿名 2019/07/28(日) 00:59:00

>>239

ある程度平和になったからかな?+2

-0

-

242. 匿名 2019/07/28(日) 01:00:01

>>233

その昔w徹子の部屋にヨーロッパの著名な服飾デザイナーが出演した時

アクセサリーのデザインで一番重要な事は装着時はもちろん外したり丸めた時に肌を傷付けない事と言っていたなー

日本の若いデザイナーが繊細で美しいものを作っても付けると安定せず留め具が前に来たりデザインがひっくり返ったりとか

日本に技術者(金属や石の加工者)はたくさんいても「身に着けるアクセサリー」を

作れる人はいないって

上も下も指輪やネックレス等のアクセサリー等を使わない・興味がない時代=江戸時代?+10

-0

-

243. 匿名 2019/07/28(日) 01:03:07

>>237

なるほどね〜。

>>227さんが紹介してくれた本に答えがあるかもよ!+8

-0

-

244. 匿名 2019/07/28(日) 01:05:08

>>239

権威を示すことができる中央政権て藤原や天皇家だよね?全国の金山銀山の開拓にも熱心だったのに、それらはどこに行ったんだろう?+6

-0

-

245. 匿名 2019/07/28(日) 01:20:17

>>4

1960〜てるてる坊主みたいw+17

-1

-

246. 匿名 2019/07/28(日) 01:21:28

>>221

おしゃれ目的じゃないけど、この人達はネックレスや腕輪をしているなあとふと思い出したので貼ってみた。

もしかしたら西洋の装身具も元々宗教的な目的だったかもしれんし。

+20

-0

-

247. 匿名 2019/07/28(日) 01:22:58

煙草入れにストラップ付けてる江戸時代の人が可愛いんだけどギャル男的な感じだったのかしら+8

-0

-

248. 匿名 2019/07/28(日) 01:32:09

>>7

動物が手術とかするとこれつけてるね+8

-0

-

249. 匿名 2019/07/28(日) 01:48:47

>>103

ピンや紐で着付けている動画があったよ。ほんとう面倒くさそう。

![Getting dressed in the 14th century - YouTube]() Getting dressed in the 14th century - YouTubeyoutu.be

Getting dressed in the 14th century - YouTubeyoutu.beTwo women get dressed in the medieval fashion of 14th century England. Costumes based on the illustrations in the Luttrell Psalter. Thanks to support from ht...

![Getting dressed in the 18th century - working woman - YouTube]() Getting dressed in the 18th century - working woman - YouTubeyoutu.be

Getting dressed in the 18th century - working woman - YouTubeyoutu.beA working woman gets dressed in the fashion of 18th century. From the makers of this video for the Lady Lever Art Gallery in Liverpool: https://youtu.be/Upnw...

+8

-0

-

250. 匿名 2019/07/28(日) 02:04:13

これはお金持ちのお嬢さんが召使にてつだってもらってドレスを着つけているところ。手伝ってもらってもこんな時間かかる!![Getting dressed in the 18th century - YouTube]() Getting dressed in the 18th century - YouTubeyoutu.be

Getting dressed in the 18th century - YouTubeyoutu.beA lady gets dressed in the fashion of 18th century. She puts on her clothes, with help in a particular order, including, a shift, stays, petticoats, pockets,...

+13

-0

-

251. 匿名 2019/07/28(日) 02:08:19

>>135

1925年当時のしまむらチラシである+23

-0

-

252. 匿名 2019/07/28(日) 02:26:57

>>46

やっぱ和装かわいいなー流行らないかな+19

-0

-

253. 匿名 2019/07/28(日) 02:51:14

>>76

シャネルは服作ってナンボの人

それを作ってない「だけ」と言ってしまうのがもうね

服を作ったのよシャネルは 素敵な服を

それが彼女の価値+46

-2

-

254. 匿名 2019/07/28(日) 03:05:53

>>225

この写真は、明治に写真の普及で仕事が減った浮世絵職人たちが、モノクロ写真に手作業で色付けをした写真だそうです。![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+48

-0

-

255. 匿名 2019/07/28(日) 03:08:42

>>237

でも実際に絵画に描かれている小物って一つ一つに意味があるからね。

(「処女喪失」とか「娼婦」とか「裏切り」とか……)+83

-0

-

256. 匿名 2019/07/28(日) 03:13:32

>>247

根付け(ねつけ)ね。

煙草入れや印籠につけて、帯との間に挟んで落ちないようにするの。

ギャル男云々でなく「粋」の表れで、象牙とか黒檀で細かい細工を競ったりしたお洒落です。

+36

-0

-

257. 匿名 2019/07/28(日) 03:16:26

>>246

ネックレスや腕輪じゃなくて、それは念仏唱える時に使う数珠だよー+17

-0

-

258. 匿名 2019/07/28(日) 03:27:24

みんなの疑問や考察すごい楽しい!

個人的には、歴代中国皇帝の帽子

それに垂れ下がった玉すだれみたいなヤツ

アレ「なんであんなデザインなのかな?」

とみんなも思ってるところがあって面白い

私も思ってた

調べたら皇帝の姿形を明らかにしないため

らしい

おそらく崇高な存在だと位置づけ

直視を憚らせるため?って感じかなと+25

-0

-

259. 匿名 2019/07/28(日) 03:33:50

>>82

孫権が青目というのは三国志演義の話で創作だよ+7

-0

-

260. 匿名 2019/07/28(日) 04:03:44

>>233

平安時代になって国風文化といわれるものが浸透してくるまでは、日本でも権力者側はアクセサリーたくさん使ってました(といわれてます。壁画や出土品から推測するしかないのですが)。

いわゆるピアスやイヤリング、ネックレス、ブレスレットですね。

しかしそれらはおしゃれできらびやかであると共に、残っている壁画などを見ても分かると思いますが、衣裳も装身具も、大陸~半島を意識したデザインでもありました。

なので、遣唐使を廃止し、海の向こう側の影響がほとんど断たれ、我が国オリジナルのものを求めていこう・オリジナルが良いんだ、っていう風潮になってきたときに、衣装は「あちらのもの」風から、(上流階級は)布をたっぷり使って重ね、ズルズルと袖も裾長いものになっていきました(布などの生産力が上がり、染の技術が発達したため、布を贅沢に使いカラフルさやセンスを競う方向に向かったのも理由の一つです)。

服がシンプルだとアクセを盛るのが映える、しかし服の存在感が増すとアクセは不可欠ではなくなってくる。今でも通じるバランス感覚です。と同時に衣装が重い・奥ゆかしいのが良しとされるなどの理由で、上流の女性はほとんど人前をうろうろしなくなり、アクセサリーを見せるチャンスが激減しました。

平安期までのアクセサリーのデザインは大陸的であった(実際その制作に関わっていたのはほとんどが渡来系の技術者集団だったと言われています)こともあり、衣装が変わっていくにつれて、あらたな和風のアクセが生まれるよりは、アクセをつけない、という方向に移っていきました。

中宮や皇后・女性官吏が人前に出る時の礼装や、人前で踊る五節の舞姫などは頭部の飾りがありますし、耳こそしないものの(髪をまとめ上げず下ろすようになったのでつけると引っかかる&どうせ見えないというのもあります)、腕の飾りはごくまれに使っていたようです。+17

-3

-

261. 匿名 2019/07/28(日) 04:30:05

>>70

シルエットが室町時代の着物っぽい

当時の衣装は、今のようにきっちりと着るのではなく、ゆったり羽織って紐で締めるだけでした。ハレの日にきものを着ることが中心になっている現代と違って、日常着として着られていたことがわかります。![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+43

-0

-

262. 匿名 2019/07/28(日) 05:29:36

>>221

宝飾の専門家?の書いた本で、日本のアクセサリー史では

出土品から出る勾玉や指輪(ピアス)などは、国を司る卑弥呼クラスの「祈りの品」で

日本最古の宝飾品は「数珠(ネックレス)」になるそうです。

仏教の数珠とは違い、それを身に付ける人は(付けられる人は)妖力や天命を理解出来る

巫女の様な限られた存在で、それらアクセサリーからパワーを貰い、今度は逆に天候の好転変化や

疫病の退散など、自身の力と貴重な鉱物等で国を司っていたらしいです。

当時の日本人?は、能力の無い人間がそれらを持つのは「恐ろしい事を引き受ける」意味もあり

権力者(裕福だから)持って居るのでは無く、その地域の長は「皆を守る為、パワーを頂く意味もあり」

持っているパターンだったとか。(なので役人や防人も一つ持つ)

お守りに近い感じで、きらびやかでも売買(物々交換?)などの対象としては見て無かったらしいです。

その流れで十二単の時代、宝飾品はまだ神具の扱いが多く、金は五節の髪飾りや伊勢に下る未婚の宮の

かんざし等に使われ、個人の持ち物としては、唯一天皇が祈りの為持つ物と。

後は歴史の通り、地域の豪族達が力と権力を持ち、天皇家との権力争いで、本来持つべき人物だけで無く

権力者が財宝含め持つ様になり、江戸時代には皆が知る、主に頭に飾る宝飾品が……

これも元は「神具の髪飾り」を、神に仕えない(将軍に仕える)人達用に作られた宝飾品

なので当時の皇族の方達は、宮家の姫でも天皇と結婚する場合以外「神具」である宝飾品は身に付け無い。+24

-0

-

263. 匿名 2019/07/28(日) 05:32:07

>>221

指輪、耳飾、腕輪、首飾、足飾などの装身具は古墳から多数出土していますが、奈良時代に忽然とこれらは姿を消し、以降明治時代になるまで1100年間身に着けられることがありませんでした。

装身具消滅の理由は諸説あり、

聖徳太子が冠位十二階を定めたことによるもので、貴族は衣服の質と色で位が表されるようになり、装身具の多寡で地位や身分を表す風習が消滅したとする説。

火葬が普及し装身具を共に埋葬するという考えが廃れた。

着物の形や色目、色彩が豊富になっていったことから、着物が装身具の役割を吸収していったという説など。

明治以降装身具が復活した理由について、「富や社会的ステータス」や「おしゃれの表現」など色々ありますが、一番大きな理由は西洋文化へのあこがれでは無いかと思われます。

+11

-0

-

264. 匿名 2019/07/28(日) 06:15:26

平安時代の夏は暑く、スケスケの薄い布だったそうだから、実はとても軽いのかも。+26

-0

-

265. 匿名 2019/07/28(日) 09:29:44

>>154

世の中の多くの人が、あなたのように知識を得て多様な文化に理解がある人が増えると良いのにといつも思う。現代の罪は、「無知である事」って言う学者さんもいるくらい大切な事だと思う。+48

-1

-

266. 匿名 2019/07/28(日) 09:34:43

>>31

禿げ隠しww

時代劇見てて変な髪型とは思ってたけど、その発想はなかった。+9

-0

-

267. 匿名 2019/07/28(日) 09:43:17

>>246

そういえば、お坊さんはけっこうキンキラキンだな

数珠もけっこう派手だよね

宗派によって違うかもしれないけど

袈裟っていうんでしたっけ?あれは金糸銀糸錦織で見るからに豪華だし、木魚とかの座布団?とか鉦の帳?とかも豪華だし

権威付けには豪華がわかりやすいわ+8

-0

-

268. 匿名 2019/07/28(日) 09:46:34

>>253

>>76は、シャネルとデビ夫人は似ている。デビは服作ってないだけでパトロンを足掛かりにのし上がった点で共通する。と言っているみたいよ。確かに分かりづらい文章だったね。+18

-0

-

269. 匿名 2019/07/28(日) 10:04:57

>>244

貴族たちからアクセサリー文化が消えても金銀の価値はそのまま、どころか価値は高騰。領地の代わりに金を与えたり、物々交換につかったり。信長の時代にはポルトガルからの輸入品には金を使ったし。+7

-0

-

270. 匿名 2019/07/28(日) 10:21:10

よしながふみさんの『大奥』で、月代は兜の中でのぼせないように剃ったもので、江戸っ子の間では髷を細くするのが粋だと流行っているって描写がありました。

あと、浅田次郎さんが己が禿げるにしたがって、成る程、月代は理にかなってるなぁというエッセイを書いてましたね。髷が結えないほどに禿げたら隠居すれば良いんだから、と。

あと、江戸っ子は『口が臭い』が最大の悪口!というのも、当時の衛生観念の高さを伺わせます。![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+17

-0

-

271. 匿名 2019/07/28(日) 10:27:14

江戸では町の所々にオマルの役割をする桶が置いてあり、衝立がしてあって、所謂公衆トイレの役割を担っていたようです。

定期的に肥料として回収する人も居たみたい。

着物なので、女性でも立ったまま小をしたようです。

あと、大奥ではお部屋様(将軍のお手がついた人)専用のトイレがあって、汲み取り式ですが、いっぱいになったら埋めて、新しく掘っていたみたいです。

これ、服飾史じゃなくて、トイレ史ですね・・・+28

-0

-

272. 匿名 2019/07/28(日) 10:39:22

十二単はとても重かったので、百人一首や源氏物語絵巻に描かれている女性は寝っ転がって上半身を起こしている状態だと中世文学の先生が言ってました。![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+24

-0

-

273. 匿名 2019/07/28(日) 12:27:29

>>4

女性のドレスの歴史ってやつなのかな?

1950には普段着にこんなロングドレス着ないだろうし、1990はもうほぼ現代と服装が変わらないから、ズボンを履いた女性も多かったはず。1995は下を履いていないのか?謎。+7

-0

-

274. 匿名 2019/07/28(日) 12:48:49

>>46

現代社会だと服装はエレガントさよりもどんどん合理性を追求する方へ進んでいくからしょうがないよ。平成の初めと終わりですら服装が違う感があるし。スカートやピンヒール、パーマネントの女性が減った。

ズボン姿の女性が増えた。髪以外は男性化している感がある。

+12

-0

-

275. 匿名 2019/07/28(日) 13:01:41

>>263

>一番大きな理由は西洋文化へのあこがれでは無いか

それもあるかと思いますが、洋服文化が入ってきたとき、アクセサリー文化もセットで入ってきたからではないか?とも思います。トータルコーデとして「そういうもんだ」として捉えられた部分があるのではないかと。

それに、実際これまでの着物と比べると洋服はシュッとしがちというか、全体的には簡素でプレーンな感じなので、最終的にアクセサリーを付けて完成(ハマる、キマる)みたいな感じがある。髪もある程度の長さで整えるのが普通だから、顔まわりもなんとなくスカスカする。

最初はアクセサリー自体に憧れるというよりは、トータルで西洋風にすること自体が、当世みんなの「憧れ」であったと言えるのかなって感じです。+10

-0

-

276. 匿名 2019/07/28(日) 13:24:52

>>171

自分の彼氏が二番目の写真の人だったら、待ち合わせでこの青いの着てても全然イケるわ。+12

-0

-

277. 匿名 2019/07/28(日) 13:25:23

>>275

明治の宮廷の洋装での衣装自体が、欧州宮廷のまるごと真似っこ。トピ画のローブデコルテもそうで、明治時代ちょっと前のフランスの流行

なので、しばらくしてから日本にやってきた外交官が

「え?みんなこんな流行おくれの格好してる!」とびっくりしたそう「昼間なのに肩出してる!?」とかも

日本で100年たつと、皇室の伝統的正装になったけれどね+13

-0

-

278. 匿名 2019/07/28(日) 13:32:35

>>274

服装のシルエットもそうだけど

素材の進化がすごいよね

昔の化繊て、明らかに自然繊維より下だったけど、今は違うもん

発熱する化学繊維とか、薄くても暖かい化繊のダウン?とか、さらりと乾く化学繊維に、綿だけどストレッチとか、しわにならない麻とか、とうぜん化学繊維だから虫喰わないとか

+9

-0

-

279. 匿名 2019/07/28(日) 14:25:42

>>276

>>129がイケるかどうかで愛が試されるのね+4

-0

-

280. 匿名 2019/07/28(日) 14:28:41

和服より洋服の方が芸術性を感じる。

和服は布一枚の服を色んな紐で締めたりなど見苦しい小細工をして、最後に帯で覆って隠すから原始的に思える。+1

-24

-

281. 匿名 2019/07/28(日) 14:31:51

>>267

袈裟は元々、要らなくなった汚い布を継ぎ接ぎして作った物。

昔は布が貴重だったから服から雑巾にして極限まで使った。

雑巾以下にまで成り果てて捨てられた布を寄せ集めてた。

黄色は不浄の色。

何故なら、袈裟は糞掃衣(ふんぞうえ)と呼ばれてた。

つまり、最終的に使い道は。。。

出家した僧は何も持たず人々の施しで生活するものだから。

今のお坊さんのお袈裟は、金糸金襴でキンキラキンだけどね〜。+14

-0

-

282. 匿名 2019/07/28(日) 14:33:06

>>278

昔の天然素材の服は重い。

+7

-0

-

283. 匿名 2019/07/28(日) 14:49:41

>>277

その時の西洋人にしたら、鹿鳴館みたいな西洋宮廷にインスパイアされた服装は、我が国の絵画やミニチュアールに描かれたあの「古き良き時代」が今ここに息づいている!とか思ったのかな〜。現地ではそのような宮廷文化は既に廃れたに等しい感じなのに、と。

当時の服飾面でヨーロッパから見たら東洋の島国、良くも悪くもガラパゴス化し、西洋のストリームとはまた別の元々あるストリームとも相まって、まるで本物のガラパゴス諸島の希少生物みたいに、脈々と生き残ってて。(当時の日本人としてはそれが文化輸入された時の服装だし、それが最先端でハイカラだったにせよ)+7

-0

-

284. 匿名 2019/07/28(日) 14:57:31

>>281

もともと黄色ってそうだったのかな?もしくは日本で醸成された文化の中で不浄と位置づけられたのかな?

例えばだけど、黄色は中国では高貴な色すぎて歴代皇帝の服にしか使えない色だったと聞くし。←まぁ日本でこれに相当する色は紫になりますが(とある貝から抽出された高価な染料を使わないと出せない紫色)。+9

-0

-

285. 匿名 2019/07/28(日) 15:13:39

>>280

そんなこという人初めて見た。いろんな意見があるものだ。+11

-0

-

286. 匿名 2019/07/28(日) 15:15:17

アクセサリーについてはすごく勉強になった!

日本は土地、米が財産として強かったのかな。

花嫁道具も箪笥、蒔絵を施した小物着物ってイメージだもんね。+9

-0

-

287. 匿名 2019/07/28(日) 15:22:35

>>280

でも、洋服だと個人の体系に合ってないといけないからサイズ展開がたくさん必要だったりオーダーメイドにしないといけなかったりするけど、着物だとおはしょりや帯である程度サイズ調整できるので、便利だよ。

あと着物の刺繍とかは国宝になるくらい高い技術で繊細で美しいと思うけどなあ。原始的にはとても私には見えないよ。

+39

-0

-

288. 匿名 2019/07/28(日) 15:27:40

>>280

芸術性への捉え方が違うだけ。

近代の着物の位置づけは特別な行事やハレの日に着る、みたいな感じになってるから敢えてキツキツに着付けられるのに自分が辟易してるだけじゃないかな?

平安時代に十二単とかあったけど、しかも絵画や文献でわかるように貴族社会ではそれが普段着だったわけだけど、当時から草木染めなどの天然染色技術が凄くて、ありとあらゆる色が存在しました。

そして衣を重ねた色合いによって名称があり、季節感を表したとされます。これはこれで他文化に類を見ない芸術性の高さがあり、こうした繊細さや美しさは洋服なんかじゃ表現しきれない部分だと思いますよ。![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+27

-0

-

289. 匿名 2019/07/28(日) 15:40:06

>>288

十二単のこういう簡易な時はため息がでるほど綺麗なのに着ているの見ると赤!でゴテッとしてる印象があるからもっと色々見てみたいなー。+5

-0

-

290. 匿名 2019/07/28(日) 15:42:35

このトピ素敵ですね

博識な方の分かりやすく、丁寧な文章

勉強になります+19

-0

-

291. 匿名 2019/07/28(日) 15:43:20

>>284

古代中国において黄色は皇位を象徴する「高貴な色」として崇められ、皇帝以外の使用が制限されていました。

ところが欧州では、キリスト教徒にとって許せない存在である裏切り者のユダが黄色の服を着ていたことから、黄色が「裏切りの色」として忌み嫌われる時代があったそうです。

「高貴」を象徴する色が、所変われば180度違った捉え方になったりするのですね。

+15

-0

-

292. 匿名 2019/07/28(日) 16:00:38

>>10

顔青白い!すてき!貴族!!みたいなノリだよね確かw

ハプスブルク家の血友病の青白い顔が憧れの象徴だったとか

コルセットは召使い三人係で締め付けて、道中倒れることも多々あったとか

化粧品で鉛使ってたり、ワインにもなんか有害物質入ってたりして、体弱いのは贅沢の象徴みたいなところがあったみたいだね+17

-0

-

293. 匿名 2019/07/28(日) 16:04:46

>>279

よこですが、私は全然オッケーです!

なんなら、>>160のアテネの衛兵さんでもオッケー。

顔だけに見とれていられるなら。+6

-0

-

294. 匿名 2019/07/28(日) 16:10:39

>>11幕末の若い武士たちは髪の毛は結っても剃りあげている人は少ない

やっぱり本音ではみな変だと思ってたんじゃないかな

特に若い男たちは嫌だよね+5

-0

-

295. 匿名 2019/07/28(日) 16:19:41

>>19男性が長ズボンを履くのは19世紀後半からで100年弱くらいじゃない?

通気性の問題を考えたら短いズボンのほうがいいと思う

+4

-1

-

296. 匿名 2019/07/28(日) 16:32:48

>>280

和服は原始的?着方によっちゃあ粋にもなるし、清楚にもなるし、帯の結び方はは芸術だと思うんだけどなぁ+13

-0

-

297. 匿名 2019/07/28(日) 17:17:26

>>294

丁髷は外国人にはことに異様に映ったようで、「日本人はピッグテール(豚の尻尾)を頭に載せているようだ」とか「ピストルをのせているようだ」などと嘲られていたそうです。

江戸時代初期、医師や学者は月代を剃らない総髪でしたが、時代が下がり幕末になると、武士の間でも総髪が流行り始めました。開国して世界の情勢が分かるようになって「やっぱり丁髷はヘン」と思うようになったんでしょうね。それに手入れも面倒そう。

+6

-0

-

298. 匿名 2019/07/28(日) 17:31:38

>>280 構成が原始的って意味だよね

でも原始的=シンプルな構成の方が、

作りやすい・多くの体系の人にフィットする・色や柄などでの装飾が映えるという

利点もあると思うよ+9

-0

-

299. 匿名 2019/07/28(日) 17:44:11

>>53いつの時代も革新的なことをする人はモラハラ、変人,奇人が多い

+0

-0

-

300. 匿名 2019/07/28(日) 17:55:39

>>280

ふーん、そうなんや。

和服ってスゴイと思うけどな。

平面的な裁断で畳んで収納することができるのに、帯や小物でいろんなバリエーションが効くし、太ったり痩せたりしても紐ひとつで調整できるし。

若い子の長いたもとがひらひらしてるところなんて蝶々みたいで可愛いし、帯結びもあんなに変わり結びを考え出すなんて洋服のサッシュより多様性があるしね。

日本人でつくづく良かった!+10

-0

-

301. 匿名 2019/07/28(日) 18:07:49

>>288

今でも重ね襟の色使いとかに、こういう色を重ねることで華やかにする日本人のセンスが残ってますよね。

一色差し色を加えるだけで同じ着物でも感じが変わるのがすごいなぁと思います。同じピンクの着物でも赤だと可憐に、紫だと大人っぽく、山吹色だと優しい感じみたいに。

しかも草木染だったりすると、また味わいがあるんだろうなあ。

+13

-0

-

302. 匿名 2019/07/28(日) 18:09:55

>>278

まあ、ユニクロのウルトラライトダウンなんか見ると進化してるなぁ、とは思うけどやっぱり最近の服たちには重厚感が欠けていて、いかにもファストファッションって感じがするよ。+0

-0

-

303. 匿名 2019/07/28(日) 18:17:23

>>252

可愛いですよね!

大人になって、お小遣い貯めてちょいちょい小紋とか買って、お出かけするときに着たりしてます。

袴もかっこよくて好きだけど、なかなか着るチャンスがないので、お能のお仕舞いを習い始めました。お稽古会で着られるから。+9

-0

-

304. 匿名 2019/07/28(日) 18:18:33

>>261

むしろその室町時代のまま変わらない型でいてくれたら現代の人たちも、もっと着物着る人が多くなったと思う。

格好ばかりつけてこんなぶっとい帯の面倒くさい型に進化させたから、欧米化して洋服が浸透した後は着る人が激減した。![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+7

-1

-

305. 匿名 2019/07/28(日) 20:20:10

>>304

ぶっとい帯もこれはこれで可愛いけどお出かけ用って感じかな。普段着だったら室町ファッションがいい。紐の結び方とか布地のたゆませ方とかこだわりがあったんだろうな。+9

-0

-

306. 匿名 2019/07/28(日) 20:39:24

>>26

オーストリアかな?+1

-0

-

307. 匿名 2019/07/28(日) 20:47:40

>>288

あーこういうの大好き

色の名前も美しいけど、これって色の組み合わせにも名前がついてるのでしょうか

+3

-0

-

308. 匿名 2019/07/28(日) 20:51:25

>>304

今は亡き大正生まれの祖母(庶民・戦後あたりまで街の炭屋やってた)はけっこう長く和装でいたけど、そんなにキツキツには着ていなかったなあ

親戚の結婚式の写真ではぶっとい硬い袋帯で正装してるけど

お正月の写真でもわりと下に帯しめてるし

スナップ写真だと、たぶん博多帯(半幅帯)してる

1980年代でも、祖母のとこに遊びに行くと着物と羽織(たぶん安い絣かウール)で、座敷(ていうか茶の間)にいた。

真夏だけ、ストンとしたワンピース着てた

戦後団塊の母親は、結婚前まではお正月に着物きてたそうだ(絹ばかりでウールはきてない)

わたしの世代になると、七五三・成人式の振袖・卒業式の振袖袴・結婚式の打ち掛け・お宮参りや七五三で訪問着、と、キチキチでガチガチの正装しかしてない

あ、浴衣は着てるな。半幅帯で。

やっぱり洋服(というか、洋服の中でも労働者の服やカジュアル服)は、楽チンなんだよなー

+10

-0

-

309. 匿名 2019/07/28(日) 20:53:53

>>304

>>305

男性の和装は昔からずっと細帯だからそれほど苦しくなさそうなんだよね

でも、女性の和装以上に廃れた+3

-0

-

310. 匿名 2019/07/28(日) 21:01:59

>>305

308だけど、たゆませ方とか帯の下げ方

祖母の着方が格好よかった

なんていうかな、帯を絞めたあとグッと帯を下に押し下げながらおはしょりをチョイチョイっとするんだけど、そのチョイチョイで襟までクッてうまく仕上がるんだよね

わたしが浴衣を着るときも

自分でも着られるけどグズグズ

母親も着付けできるけどきちんとして遊びなし

祖母が着付けてくれるときちんとしてるけどなんか格好いい

着物も場数踏むのって大事だと思ったよ+7

-0

-

311. 匿名 2019/07/28(日) 21:04:26

+1

-0

-

312. 匿名 2019/07/28(日) 21:20:03

>>310

幕末とか明治とかまではけっこうゆるく着てたって聞いた。

でも江戸時代なんか、室内ではおはしょりさえせず、裾ずるずるだったというのも聞いた。

戸外に出るときでさえ、赤い紐みたいのをちょっと結んでそこに転ばない程度に詰めて、やっぱりずるずるのままで歩いてたとか。

雨や雪などで道が悪いときは、つまんじゃえばオッケーみたいな。

+10

-0

-

313. 匿名 2019/07/28(日) 21:23:37

>>310

今でも銀座のママとか梨園の妻は和装慣れして

ガチガチではないけど、だらしなくもない着方してますよね+4

-0

-

314. 匿名 2019/07/28(日) 21:27:10

>>312

可愛い!心地よさそう!

でも、今こんな着方してたら

着物パトロール隊のお直しおばさんに取っ捕まるわ笑

+16

-0

-

315. 匿名 2019/07/28(日) 21:31:37

>>309

一時期本当に男性の着物は廃れたけれど、最近の若い男の子は夏祭りに浴衣を着る子も増えてきたよね。

最近の若い子はコスプレとか仮装に熱を上げるからね。+6

-0

-

316. 匿名 2019/07/28(日) 21:33:32

+11

-0

-

317. 匿名 2019/07/28(日) 21:44:38

>>231

好きこそものの上手なれってやつですかね。+0

-1

-

318. 匿名 2019/07/28(日) 22:13:33

>>286

アクセサリーのはなし面白かったですよね

文化についてもマウントとる方をやんわりいさめたり、いいトピですね

まだまだ面白く伸びるといいですね

なにかわたしも質問考えなくては

+6

-0

-

319. 匿名 2019/07/28(日) 22:22:18

>>304

進化したというよりは晴と褻(ハレとケ)のケの部分がすべて洋服に置き換わり、和服はハレの場面でのみ着るものになったから豪華で堅苦しいものしか残っていないのでは

呉服店も小さい商いするより利幅の大きな商いばかり好んでしたんでしょうね。結果的に自分たち業界の首を絞めたと思います+8

-1

-

320. 匿名 2019/07/28(日) 23:03:51

>>319

言いたいことはまぁわかるけど、帯が太くなるのは江戸時代から始まっていたよ。

確か花魁が帯が太かったからそれを庶民の女性たちが真似し始めたと聞いた。+6

-1

-

321. 匿名 2019/07/28(日) 23:08:02

>>319

普段着としての着物が廃れたのもさることながら、せめてハレ用の華美なものを努めて残すことにより、着物稼業がなんとか生き残ってきたっていう部分がありそうですね。

おめでたいのなら華美な方が良いわけだし、そうなると単価も高いから一応まだそれなりに商売になると。+1

-1

-

322. 匿名 2019/07/28(日) 23:30:01

>>307

そのカラーの組み合わせの上に書いてあるのが、その色の取り合わせの名称です。

みなさんご存知のように、単色にも素敵な和的名前が付いていますが、取り合わせによりまた独自の名称が付くってのが素晴らしいですよね!![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+10

-0

-

323. 匿名 2019/07/28(日) 23:37:14

+5

-0

-

324. 匿名 2019/07/28(日) 23:40:35

>>319

>>和服はハレの場面でのみ着るもの

いちおう着物の喪服もあるけどね。+1

-1

-

325. 匿名 2019/07/28(日) 23:46:10

+6

-1

-

326. 匿名 2019/07/29(月) 00:05:18

>>323

本来のちゃんとした留袖は自分ちの家紋(女紋)が入ってないとおかしいので、生地からオーダーメイドだからそれなりの値段がするのかなと。あと、これに合わせる帯、この画像だとハッキリはしないけど金糸を多用したとんでもなく高そうな帯だよね。

そう考えるとトータルでは物凄く豪華。 黒なのは今まで深く考えたことなかった。ウィキによると、振袖に対して控えめに着たいときの留袖という概念は前からあったようですが、とある参照元より「明治時代に西洋のブラックフォーマルの概念が取り入れられ、黒地になった。」と書いてある。なるほど。ただし、宮中では黒は喪の色なので着物としての第一正装は色留袖に限定されるそうだ。+7

-1

-

327. 匿名 2019/07/29(月) 00:05:55

>>272

寝そべっていながら、上半身はそれほどに反り返り、だとしたらそれすごい猫というかヨガというか、体柔らかそう。+10

-1

-

328. 匿名 2019/07/29(月) 00:30:45

>>327

十二単は文字通りいつも12枚を重ねていたわけではないらしい。

着こんでいる枚数は唐衣一枚に表着一枚、打衣一枚、五衣五枚の計八枚。これで約20キロ。でも実際には枚数もまちまちで、少なすぎるのは当時の感覚では貧相だから2-3枚なんてことはありえないにしても、時には軽装にと1枚引いて少なめにしちゃうとかあったと思うし、多い時には16枚なんてこともありえたそうです。他のサイトだと、とにかく自己満足と華やかさを出すために20枚重ねもあったとかなかったとか。ここまでくると、総重量も60キロ以上に違いないと思うから、そりゃ寝そべるくらいしかできないねw

貴族社会なら、十二単着るような女は炊事洗濯にセカセカ動く必要はないし、恋人は夜の帳(とばり)が下りた頃に勝手に会いに来てくれるわけだし、まぁその辺は衣装がどんだけ重くても世話ないわけです。←源氏物語の影響でイメージw

過剰に着込むこともあったとか、限界を超えたお洒落ってもはや自己満足って部分は今も昔も変わらずにあったと考えると、時代は変われど人間味が溢れててなんとなく感慨深いやね笑+8

-0

-

329. 匿名 2019/07/29(月) 00:50:51

+7

-0

-

330. 匿名 2019/07/29(月) 00:58:08

>>85

ココシャネルがホワイトなわけないじゃん

ナチス幹部の愛人やって伸し上がった人だよ

世界的真っ黒+1

-1

-

331. 匿名 2019/07/29(月) 00:58:14

>>312

よく見たら、一枚目の写真の真ん中の人、合わせが逆だ。その辺も適当な感じだったんだろうか。+4

-0

-

332. 匿名 2019/07/29(月) 00:59:31

>>329

髪型が上に高すぎて、ヘアセット終わったあと屋敷の扉から出られなくて舞踏会に行けなかったとかいう逸話を読んだことがある+6

-0

-

333. 匿名 2019/07/29(月) 00:59:32

>>325

なんかお尻かわいい+0

-0

-

334. 匿名 2019/07/29(月) 01:01:52

>>332

「おばか!早く扉を切り取るのよっ!キーッ!」

頭を傾けてもだめだったのだろうか。傾けたら崩れちゃうのかな。

+4

-0

-

335. 匿名 2019/07/29(月) 01:11:32

道歩いてるときに、鉄砲女郎みたいな浴衣の着方をしてる女の子を見ると、うわー、と思うのだけど

こういうトピで時代の流れに沿って着物の着方を読むと、着方は時代によって変わっていくものだからああいう着方はありというか、服装ってそういうものだよね、と思う。

でもやっぱり外に出て鉄砲女郎を見るとうわーと思う

せめて浴衣で花魁みたいな襟にしたいときは衿芯入れてあげて

胸元見えちゃうから…衿芯入れたほうがシャキってなってかっこいいし…+6

-0

-

336. 匿名 2019/07/29(月) 01:13:04

>>334

貴婦人が召使いの前でかしずくような姿勢を取るのはプライドが許さない!!とかもありそ+4

-0

-

337. 匿名 2019/07/29(月) 01:29:18

>>335

若い割には年季が入ったお女郎さんみたいなのもどーかと思うがw、それならそれで粋な着方とかあるからね。+2

-0

-

338. 匿名 2019/07/29(月) 01:41:32

>>336

それなら>>272のポーズでずずいと進むのはどうだろう。+3

-2

-

339. 匿名 2019/07/29(月) 01:47:21

+11

-1

-

340. 匿名 2019/07/29(月) 01:51:41

>>339

歌舞いてるとおもう

最高に歌舞いてる

日本ってこの人たちみたいに突拍子もない方向にデザインをぶっ飛ばすから面白いんだと思うの+8

-1

-

341. 匿名 2019/07/29(月) 01:59:38

>>329

この時代の下の絵ね、残ってる絵を見ると髪を高く高く結い上げて挙句には馬車とか帆船まで乗っけてて面白いよね。

こんな髪型が流行ったフランス宮廷では、髪を洗う習慣がほとんどなかったというのは有名だけど、その方が脂で髪もしっかりしてるから結い上げやすいんだろうなぁ、と思ってみる。+7

-0

-

342. 匿名 2019/07/29(月) 02:04:01

>>332

ドレスの幅がありすぎて出入り口でつまっているご婦人もいたといいう手記も読んだことがあるような。+4

-0

-

343. 匿名 2019/07/29(月) 02:16:02

ジャパンだって負けてない

彼女たちはもしかして貴族を模したんだろうか

中世の貴族も多分こんな感じだったのではないだろうか![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+8

-0

-

344. 匿名 2019/07/29(月) 02:18:57

>>338

にプラスを押そうと思ったら間違ってマイナスを押してしまっま+4

-0

-

345. 匿名 2019/07/29(月) 04:34:44

>>328 おしゃれは我慢、いつの時代も同じだわ

+4

-0

-

346. 匿名 2019/07/29(月) 04:34:54

>>312

髪型のシルエットが意外と現代のまとめ髪と変わらない

浮世絵や時代劇のカツラはデフォルメしたり派手に表現しているのね…私たち結構、印象操作されているのかな

たしかにリアルに表現するなら時代劇に出てくる既婚女性は眉剃り落として歯も真っ黒じゃないとおかしいけど、そんな人まず出てこないし+5

-0

-

347. 匿名 2019/07/29(月) 06:12:28

>>154

乳を出すのが下品だとは一言も言ってないですよw

誇りなら史実を曲げないで堂々としていればいいのに、あたかもそんな時代など無かったかのように歴史から抹消しようとしてるのが笑えると言ってるんですがwww+5

-7

-

348. 匿名 2019/07/29(月) 08:21:19

![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+4

-1

-

349. 匿名 2019/07/29(月) 08:32:26

↑ごめん、こんなにデカイなんて知らなかった。+13

-0

-

350. 匿名 2019/07/29(月) 10:04:21

>>343

いいね! これで白系カラーだったら正にベルサイユの貴婦人だわ+5

-0

-

351. 匿名 2019/07/29(月) 10:09:41

頭の上に船や馬車載せてたのって、フランス宮廷だけ?

他国の宮廷の人は「さすがにあれはねーよ」とか思ってたんだろうかw

同時期のスペインの宮廷ではマハ・ファッションだったよね

下町の伊達女風の、ちょっと俗っぽいあざとい系

面白い流行だわ

+9

-0

-

352. 匿名 2019/07/29(月) 11:44:12

>>346

時代劇とかに出てくる華美な髷は都市部の身分のある人やお金のある人や飲食店のおかみさんや遊女たちがしてたもので、庶民や農民はもっと簡便な髷だったそうだよ。子どももいて家事もやってちょっとした内職とか定食屋でパートで働いたりとかしてたら、忙しくて髪型なんかざっくりまとめるくらいがやっとかも。

+7

-0

-

353. 匿名 2019/07/29(月) 12:37:33

着物に前髪は子供以外はやっぱり似合わないよね。

私もガキくさいから前髪をなくしたいんだけど、タコ坊みたいに額が広いからセンターパーツ分けにできない。

昔の人が額が狭いのは美人の証って言っていたのが

わかる気がする。![【日本史】ヒマだから歴史上の衣装・ファッションについて質問してみよう【世界史】]()

+5

-0

-

354. 匿名 2019/07/29(月) 21:06:02

>>353

前髪ありは見慣れちゃったからなんとも思わないけどな〜+6

-0

-

355. 匿名 2019/07/29(月) 23:59:20

前にイタリア旅行でフィレンツェの美術館に行ったときに

王侯貴族の肖像画たくさんあって、中世のはヒダヒダのエリザベスカラー

着けてる絵がほとんどだったんだけど、ガイドさん(日本人)の解説によると、

あのカラーはおしゃれというか、実はシラミ避けのために

着けてたそうな…

服はしょっちゅう洗えないけど取り外せるカラーなら洗えるし、って感じで。

それ聞いて優雅なイメージだだ崩れ、ヨーロッパ人きったなぁ~( ̄□ ̄;)としか思えなかったw+15

-0

-

356. 匿名 2019/07/30(火) 00:39:49

昔の人の話は現代の目線で見るとだいたい全部汚いよね

その中でも日本人とローマ人はきれい好き

それでも汚いけど+11

-0

-

357. 匿名 2019/07/30(火) 06:06:44

>>356

日本人も平安時代とか昔になると風呂はあまりはいらず髪も月に一回くらいしか洗わず、臭い消しのためにお香をたいたってえくらい、ヨーロッパとそう変わらん。銭湯文化も都市部だけで、田舎の農家なんかじゃ蒸し風呂みたいな木造小屋で木べらで垢をこさぎ落すとか、サウナにしてはいるとかくらい。

髪の毛もこんなにしょっちゅうあらうようになったのは昭和もだいぶ過ぎてから。

+6

-0

-

358. 匿名 2019/07/30(火) 16:06:24

>>357

お風呂がなくても川や井戸で水浴びはしてたと思うよ。うちんとこの溜め池?の名残りも、飲料用、家畜用洗濯用水浴び用、と用途に分けてあったよ。

お風呂やそれに準ずる設備はなくても、水が豊富な場所なら水に入ってサッパリぐらいはすると思う。鳥や動物もしてるんだから。+5

-0

-

359. 匿名 2019/07/30(火) 16:35:14

>>242

たしかにネックレスとか指輪はないけど

芸術的な簪や帯留めがあるじゃあないですか

男性は刀の鍔とかに己の美学を反映させたり+6

-0

-

360. 匿名 2019/07/30(火) 22:51:47

>>358

夏場は汗かくし行水してたかもね。

+7

-0

-

361. 匿名 2019/07/31(水) 12:57:36

>>360

柳の陰でタライに水張って、もろ肌脱いで行水とか色っぽくない?

(ただし美人に限る)+2

-0

-

362. 匿名 2019/07/31(水) 22:59:19

ちょうど平安時代の庶民や貴族のお風呂事情について説明しているサイトを見つけてキタ

![平安時代の衛生状態とお風呂事情]()

庶民より貴族のほうがお風呂入らなかった(占いできめられた日しか入ってはいけないと思っていたようだ)。やんごとなきご身分の方は大変だな。+5

-0

-

363. 匿名 2019/08/01(木) 14:04:25

明治に日本を旅したイギリス人女性が宿でノミやシラミや南京虫に苦しめられた記述を残してるから、日本全体がキレイだったわけでもないんだろうね

水だって日本全国たくさんあるように思えるけど、灌漑用水がなければ水争いしてた地域もあるわけだし+4

-0

-

364. 匿名 2019/08/01(木) 14:11:28

>>358

>>357

水が豊富な地域はいいよね

うちの地域は水に苦労する地域だから、古くは牧畜してて、灌漑用水路ができてからは上流域は養蚕、下流は畑作ができるようになった地域。今でも雨が降らないと水がなくなって、本当に水争いが起きるよ(用水路の分岐を勝手にひらいた、勝手に締めたでケンカになる)

いわゆる貧しい土地だから文化が花開いた地域でもないし、街道からも外れてるから文化がない

文化ってのは、余裕あるからこそできるもんだなと思うよ+8

-0

-

365. 匿名 2019/08/02(金) 12:19:29

>>358

夏はしょっちゅう行水していたそうです。とりかかった外国人がびっくりしてみていたら、「なんて失礼なことを」と言って連れの日本人がとがめたとか。

混浴の銭湯と同様、オープンなように見えてじろじろ見ないとか暗黙の了解があったみたいですね。

農繁期になると毎日お風呂に入ったそうです。

貰い湯というのがあって、近所同士で交代で風呂を焚いて順番に入ったとか。

「花子とアン」の汚い農民の顔が話題になったけど、戦前を知る母に聞いてみたら、あんなに汚くしていなかったそうです。

+4

-0

-

366. 匿名 2019/08/02(金) 15:43:55

>>364

今でも水争いってあるんだね。そりゃそうか。生きてく上で何よりお水は大事だもんね。

うちの地域も貧しい土地だけど、課税が厳しくて織物文化が栄えたよ。高級な着物を着てるのはお貴族様だけど、作ってるのは農民だから、紡糸・染色・織の技術を高めた農民ももうちょい評価してほしい笑

養蚕も日本ではほぼ失われていて残念。着物は日本の文化というわりに原料となる糸は9割輸入品なんだよね。今でも国産の綿麻絹の糸造りを頑張ってる地域はあるから応援したい。+5

-0

-

367. 匿名 2019/08/07(水) 12:45:17

田舎は水争いがあるから、台風の時に田んぼを見に行っちゃうって聞いた。

台風で自分の田んぼが駄目になるだけならともかく、他の田んぼを駄目にしちゃったら村八分にされるから、って。+3

-0

コメントを投稿する

トピック投稿後31日を過ぎると、コメント投稿ができなくなります。削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?

いいえ

通報する