-

1. 匿名 2022/11/22(火) 11:45:03

北海道(蝦夷藩)の人とか豪雪地帯の人とか断熱住宅でもないし、暖房ないのにどうやって寝てたの?![江戸時代の質問を書くと、誰かが答えてくれるトピ]()

+41

-1

-

2. 匿名 2022/11/22(火) 11:45:46

生理の時どうしてたの?+8

-2

-

3. 匿名 2022/11/22(火) 11:46:00

>>1

藁とか?+8

-0

-

4. 匿名 2022/11/22(火) 11:46:16

>>2

布?+7

-1

-

5. 匿名 2022/11/22(火) 11:46:44

シャンプーどうしてたのか、湯シャンなの?+7

-0

-

6. 匿名 2022/11/22(火) 11:46:44

>>2

これ江戸時代に限らず気になるよね+36

-1

-

7. 匿名 2022/11/22(火) 11:47:14

>>1

歴代黄門様の中でこの方がいちばん良かった!+59

-4

-

8. 匿名 2022/11/22(火) 11:47:17

生類憐れみの例ってやってよかった?+3

-0

-

9. 匿名 2022/11/22(火) 11:47:43

徳川家光は女性より男性愛が強いって聞いたんだけど実際はどうなんだろう?+1

-0

-

10. 匿名 2022/11/22(火) 11:47:49

歯磨きとかはしてたのかな+2

-0

-

11. 匿名 2022/11/22(火) 11:48:01

>>5

平安貴族は一年に一度くらいしか

洗わなかったらしいよね

+6

-4

-

12. 匿名 2022/11/22(火) 11:48:30

>>10

磨き砂って聞いたことある

じゃりじゃりしそう+2

-0

-

13. 匿名 2022/11/22(火) 11:48:52

晒し首ってみんな見たのかな?+9

-0

-

14. 匿名 2022/11/22(火) 11:49:06

15、16歳で2児の母が普通だったの?+10

-1

-

15. 匿名 2022/11/22(火) 11:49:12

>>8

蚊も殺せないんですぜ?🦟+9

-0

-

16. 匿名 2022/11/22(火) 11:49:19

徳川吉宗は本当は暴れてなかったんですか?+5

-1

-

17. 匿名 2022/11/22(火) 11:49:38

>>13

黒山のひとだかりだよ+19

-0

-

18. 匿名 2022/11/22(火) 11:50:01

>>2

気楽にお風呂も入れる時代じゃないから臭いとかも凄かったかもね+30

-0

-

19. 匿名 2022/11/22(火) 11:50:14

>>16

暴れん坊とは無礼千万+10

-1

-

20. 匿名 2022/11/22(火) 11:50:28

>>2

筋肉が発達してるから溜めといて出したいときに出せたらしいよ

閉じ力凄いね+27

-21

-

21. 匿名 2022/11/22(火) 11:50:47

江戸時代って初期から後期までずっとよくある時代劇みたいな感じなの?

期間長いし色々変わってそうだけど+15

-0

-

22. 匿名 2022/11/22(火) 11:50:58

>>1

いつも囲炉裏の火を絶やさないのよ。

薪とか炭が消えて来たら、またくべる。

朝まで母親や爺さんか知らないけど、その家の当番がそうして火の管理をする。+56

-1

-

23. 匿名 2022/11/22(火) 11:51:13

暇な時何してたんだろ+6

-1

-

24. 匿名 2022/11/22(火) 11:51:17

忍者について教えてニン🥷+2

-1

-

25. 匿名 2022/11/22(火) 11:51:18

>>14

結婚と妊娠は早かったわねえ

こども産んでもすぐ死んじまうし+17

-0

-

26. 匿名 2022/11/22(火) 11:51:21

>>2

古い布やボロを何回か折り曲げたり重ねたりして、フンドシのお股部分にあてていた。その上で腰巻を巻く。

+19

-0

-

27. 匿名 2022/11/22(火) 11:52:13

大奥行ったことある?

知り合いにいる?見初められた子+3

-1

-

28. 匿名 2022/11/22(火) 11:52:49

庶民も絹の服がメインですか?

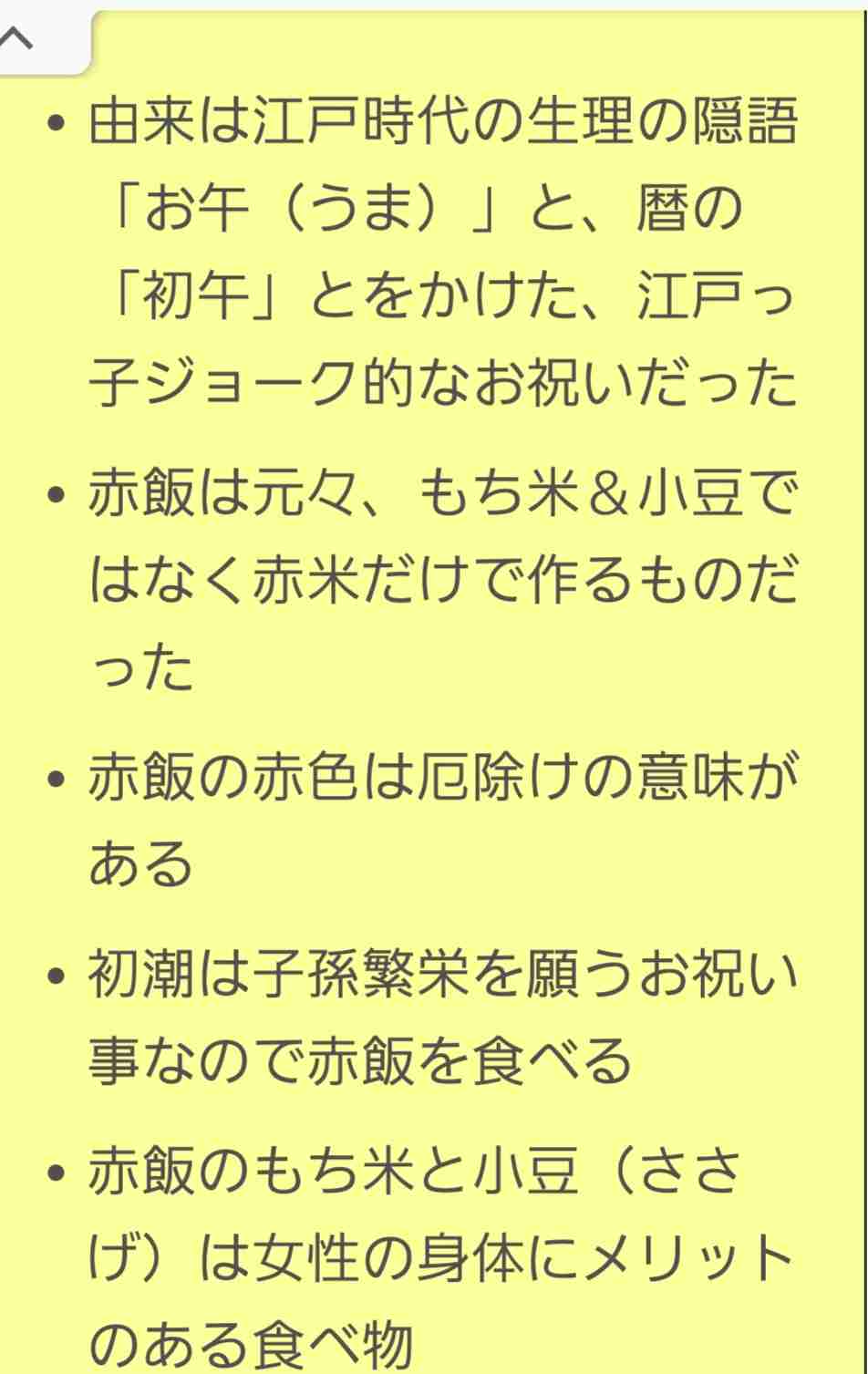

麻や綿の服もあったのかな?+1

-5

-

29. 匿名 2022/11/22(火) 11:52:51

>>21

よくある時代劇は江戸後期が多い+29

-0

-

30. 匿名 2022/11/22(火) 11:53:05

>>16

将軍無断外出なんかしたら

お付の人切腹もんやで+16

-0

-

31. 匿名 2022/11/22(火) 11:53:12

>>5

お米のとぎ汁で洗っていたってのはみた。

+18

-0

-

32. 匿名 2022/11/22(火) 11:54:03

初潮来るとお赤飯炊いたのかな?

私は初潮無かったから、江戸時代に生まれてたらどんな扱い受けたのかなー。(薬で無理やり初潮起こしました)+7

-0

-

33. 匿名 2022/11/22(火) 11:55:20

>>32

私は初潮無かったが気になってしかたない+19

-0

-

34. 匿名 2022/11/22(火) 11:55:44

明治になった時どう思った?+2

-0

-

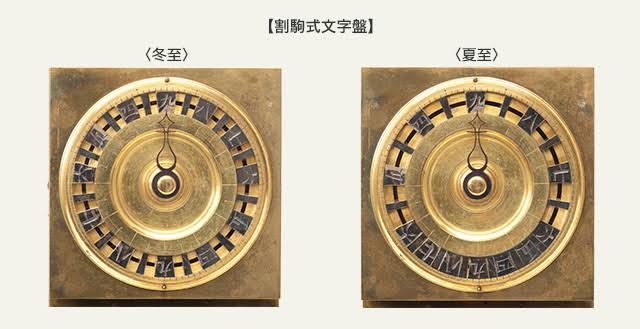

35. 匿名 2022/11/22(火) 11:56:31

>>1

知ってることだけ書くと

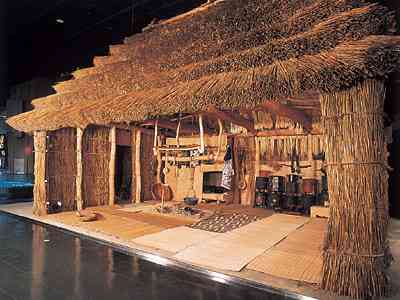

アイヌ民族の家(チセ)は室内は暖かかったらしいよ

うちの実家(東北)は築100年くらいの古民家なんだけど、冬は暖房をガンガンに使わないととにかく寒い

昔の人は火鉢とか掘ごたつくらいしかないから寒さにはただただ耐えてたんじゃないかな

![江戸時代の質問を書くと、誰かが答えてくれるトピ]()

+28

-0

-

36. 匿名 2022/11/22(火) 11:57:05

伊能忠敬と杉田玄白どっち凄いと思う?+2

-1

-

37. 匿名 2022/11/22(火) 11:57:15

>>15

Gもダメ?+0

-0

-

38. 匿名 2022/11/22(火) 11:57:25

>>12

昔は茶碗なんかも砂ぶち込んでジャリジャリ洗ってたからね

水も冷たいし、手もがさがさのポロボロになりそう+9

-0

-

39. 匿名 2022/11/22(火) 11:57:39

>>34

陰キャヘヤが増えて萎えた+1

-2

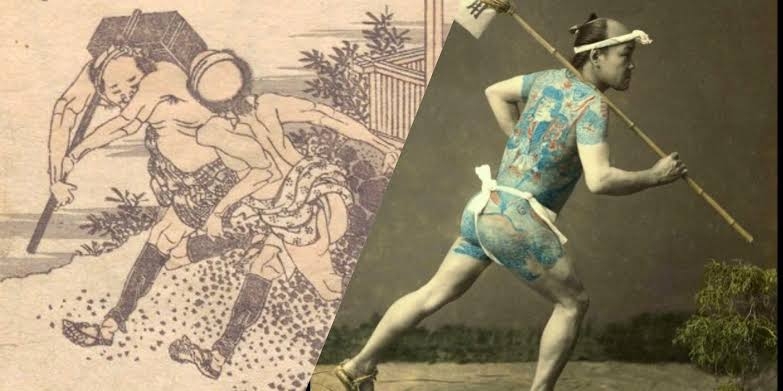

-

40. 匿名 2022/11/22(火) 11:57:53

虫歯はどうしてたの?

抜いてたのかな?

神経までいくと痛くてたまらないし+7

-0

-

41. 匿名 2022/11/22(火) 11:58:00

>>32

江戸時代を描いた漫画によると赤飯炊いて近所に配ったみたい

+8

-0

-

42. 匿名 2022/11/22(火) 11:59:15

>>5

ふのりとか灰汁とか使ってた。それでもよくて1か月に1回ね。湯か水で洗うだけの人も多かった。

髪洗いに時間がかかるため、原則昼間に洗ってた。そうしないと寝るまでに乾かないし。+18

-0

-

43. 匿名 2022/11/22(火) 11:59:30

>>2![生理の時どうしたの? | ガールズちゃんねる - Girls Channel -]() 生理の時どうしたの? | ガールズちゃんねる - Girls Channel -girlschannel.net

生理の時どうしたの? | ガールズちゃんねる - Girls Channel -girlschannel.net女子の女子による女子のためのおしゃべりコミュニティ。女子の好きな話題にみんなでコメント、みんなで投票して盛り上がれる匿名掲示板「ガールズちゃんねる」へようこそ。

+3

-1

-

44. 匿名 2022/11/22(火) 12:00:10

>>33

年齢が上がっても生◯が来なかったので投薬で生◯をこさせたってことだよね

そういう人もいるんだね。初めて聞いたな+11

-0

-

45. 匿名 2022/11/22(火) 12:00:48

>>2

衛生状態もあるし 気になるね

着物はパンツも履かないし

+10

-1

-

46. 匿名 2022/11/22(火) 12:01:12

>>39

元幕臣たちは、

「長州や薩摩の田舎者が威張りくさりやがって!」

と思っていただろうえ+5

-1

-

47. 匿名 2022/11/22(火) 12:01:22

江戸ってかなり男余りしてたんでしょ

女なら誰でもモテたのかな+8

-0

-

48. 匿名 2022/11/22(火) 12:01:46

>>42

いつも思うけど昔の人って何で髪が長いのかな

臭いもしただろうしノミシラミもいただろうに+12

-1

-

49. 匿名 2022/11/22(火) 12:01:47

>>10

竹の先をほぐした歯ブラシのようなので磨いてたようです+19

-0

-

50. 匿名 2022/11/22(火) 12:02:22

>>40

確か抜いたらしい ヒノキかツゲだっけ

書物だから時代劇ってイメージとフィクションなんだよね+5

-0

-

51. 匿名 2022/11/22(火) 12:02:47

>>41

漫画はあてにならない。江戸時代の庶民に小豆が手に入ったとは思えない。+13

-1

-

52. 匿名 2022/11/22(火) 12:03:23

徳川将軍が大奥で一夜を過ごしたい女性が決まったとき。誰に手配を頼んだのですか。+2

-0

-

53. 匿名 2022/11/22(火) 12:04:05

>>9

ショートカット系で今で言うボーイッシュが

好きだった説とか大奥を作る為にとか色々

あるよね+0

-0

-

54. 匿名 2022/11/22(火) 12:04:10

>>2

今より栄養状態もよくないから月一で来ないって聞いた。

あと妊娠してる期間が多いとかじゃないかな?

勝手な予測だけど。+23

-1

-

55. 匿名 2022/11/22(火) 12:04:34

時計がなかったのに、時間はどうやって分かったの?+6

-0

-

56. 匿名 2022/11/22(火) 12:04:55

藩を取り潰された家臣は、他の藩へ再就職は可能だったのですか。+2

-0

-

57. 匿名 2022/11/22(火) 12:05:11

>>1

寝る時はかいまきを使う。

というか札幌や小樽の都市部の金持ちは別として、高度経済成長期まで庶民は掘立て小屋みたいなところだったよ。+9

-0

-

58. 匿名 2022/11/22(火) 12:05:16

>>8

害虫駆除出来なくて本当大変だった

農家の友達とかマジで泣いてたよ

やりすぎなんよあいつ+14

-1

-

59. 匿名 2022/11/22(火) 12:06:02

>>38

今はしもやけやあかぎれになる子供も少なくなったけど昔は冬場大変だっただろうな+8

-0

-

60. 匿名 2022/11/22(火) 12:06:28

>>52

確か正座して待っててそのままお持ち帰りとか でも将軍しか男性は居ないからね

どうなんだろう+0

-0

-

61. 匿名 2022/11/22(火) 12:06:48

「暴れん坊将軍」の吉宗は、大奥の美人だけをリストラしちゃったって、本当ですか。+1

-0

-

62. 匿名 2022/11/22(火) 12:07:33

>>52

ガーシーっぽいのがいたんだけど面白かったよ

喜ぶ子、野心燃やす子、行くの拒む子+3

-0

-

63. 匿名 2022/11/22(火) 12:07:35

>>28

木綿は江戸時代に栽培が盛んになり普及した、わりと新しい素材

それまでは固くて寒い麻布が主流

あたたかくて丈夫な木綿は「霊材」とありがたがられたよ+2

-0

-

64. 匿名 2022/11/22(火) 12:08:00

>>55

丑三つ時なんてだいたいで言ってたのかな+3

-0

-

65. 匿名 2022/11/22(火) 12:08:11

>>16

暴れてなかった。

背が高くて相撲が強かったから暴れん坊のイメージがついた。+2

-2

-

66. 匿名 2022/11/22(火) 12:08:21

視力が悪い人はどうしてたのかな?+2

-1

-

67. 匿名 2022/11/22(火) 12:08:51

>>7

分かってないな

一番は西村晃

元悪役商会だから凄みがあった

好々爺すぎるのは嫌+14

-5

-

68. 匿名 2022/11/22(火) 12:09:14

>>61

美人は解雇しても再就職しやすいだろうということらしい+5

-0

-

69. 匿名 2022/11/22(火) 12:09:28

>>2

江戸時代ではないが昔は綿を詰めていたと聞いた

自作のタンポンですね+13

-0

-

70. 匿名 2022/11/22(火) 12:09:57

>>10

江戸時代の虫歯率は凄かったそうよ+1

-0

-

71. 匿名 2022/11/22(火) 12:10:01

>>13

数少ない娯楽でっせ?+9

-0

-

72. 匿名 2022/11/22(火) 12:10:47

>>23

野暮なこと聞いてないで

鍋敷きでもなっとくれ!+5

-0

-

73. 匿名 2022/11/22(火) 12:11:32

>>24

農民と兼業がデフォでニン+0

-0

-

74. 匿名 2022/11/22(火) 12:11:34

徳川将軍に、50人以上の子供を作った絶倫がいたって、本当ですか。+0

-0

-

75. 匿名 2022/11/22(火) 12:12:51

>>8

アジア諸国で唯一、犬を食べない国になった。西洋諸国から野蛮で下等な民族とみられなかった。+12

-2

-

76. 匿名 2022/11/22(火) 12:14:16

大奥へ就職出来るのは、武家の娘だけって、本当ですか。+0

-0

-

77. 匿名 2022/11/22(火) 12:14:22

>>74

一晩に50人相手したんなら

オットセイも真っ青だが

一生の間に50人を妊娠させるのは

そんなに大変じゃないかもよ+10

-0

-

78. 匿名 2022/11/22(火) 12:15:36

>>28

日本では古代から貴人は絹もの、庶民は麻ものを着ていました。

絹は、保温性もあり夏も涼しい。高価。

麻は、通気性はいいが隙間が多く保温性はない。たまに貴人が夏用に着ることもありましたが。

16世紀ごろから日本でも木綿の栽培が盛んになりました。木綿は大量生産が可能で、しかも目が密で保温性もあります。水もよく吸う。たちまち庶民にも広まりました。+6

-0

-

79. 匿名 2022/11/22(火) 12:15:46

>>53

家光の性質が同性愛よりじゃなかったら、大奥はなかったのかな?

それとも家光の都合は後付けで、最初から大奥は作るつもりだったのかね?+5

-0

-

80. 匿名 2022/11/22(火) 12:16:27

大奥へ敵方が攻めてきた時に備えて、女の防衛隊って組織されていたのかな。+0

-0

-

81. 福岡県民 2022/11/22(火) 12:18:02

>>55

日の出日の入りを基準に12に分けて 時計はあったんですよ 武家とか豪商の家にしかなく 庶民はお寺の鐘で時刻🔔を知った 暦は江戸時代は陰陽暦 幕府の天文方が決めていた+10

-0

-

82. 匿名 2022/11/22(火) 12:18:42

>>54

月経というように、当時の人たちは自分の月経周期をお月さまを見て予想していました。多少は体調等によってズレはあったとしても。

ですからほぼ月1回だったと考えられます。+6

-0

-

83. 匿名 2022/11/22(火) 12:18:58

>>58

ちらほら江戸時代を生きてる人がいて笑う+29

-0

-

84. 匿名 2022/11/22(火) 12:19:22

江戸っ子は宵越しの銭はもたないって本当ですか+1

-0

-

85. 匿名 2022/11/22(火) 12:23:15

>>56

ある程度可能です。本人によほどの才覚があったり、誰かが推挙してくれたりすれば、採用になる場合もありました。

でも江戸時代中期以降はあまりに浪人が増えすぎて、また藩も余剰人員を抱えすぎていましたので、ほぼ無理だったかもしれません。+2

-0

-

86. 匿名 2022/11/22(火) 12:23:55

>>2

布や綿などを宛てて

「お馬」と呼ばれる女性用のふんどしを付けていました

前に布か垂れて馬の顔みたいだから

そう呼ばれてたそうです

(画像はイメージです)![江戸時代の質問を書くと、誰かが答えてくれるトピ]()

+5

-1

-

87. 匿名 2022/11/22(火) 12:25:05

>>21

全然違う

月代も時代によって流行り廃りあるし

字体もかわるから、慣れれば文字見れば江戸時代のいつごろの字かとかわかるようになるよ+9

-0

-

88. 匿名 2022/11/22(火) 12:27:02

>>24

手裏剣や火薬も訓練したけど

それで闘うのは身バレして逃げる、最悪の状況

そうならないように敵方に溶け込んで情報収集したり

嘘のウワサを流布して攪乱したりするのが本業でござる

+14

-0

-

89. 匿名 2022/11/22(火) 12:27:20

年上女房はどれくらいいたんですか?+0

-0

-

90. 匿名 2022/11/22(火) 12:30:30

>>88

土井先生(忍たま)が

忍者は戦闘員ではないのだって言ってたのを思い出した+7

-0

-

91. 匿名 2022/11/22(火) 12:31:41

>>67

私も西村晃が一番好き!可愛いらしさもあったよー。+6

-1

-

92. 匿名 2022/11/22(火) 12:31:53

>>66

器用な職人が作る眼鏡もあったらしい。入れ歯もあった。でもやはりそれをつけて社会生活ができるほどではなかったようだ。

視力の悪いひとは悪いひとなりに、生活していたのだと思う。

江戸時代は盲人の職能団体は幕府に保護されて、琵琶法師、鍼灸按摩、芸能関係で生きていけるようになっていた。お金を貯めて高利貸しをしてた盲人もいましたよ。+7

-0

-

93. 匿名 2022/11/22(火) 12:33:15

人を一回斬っただけで刀の刃はボロボロになるんですか?+4

-0

-

94. 匿名 2022/11/22(火) 12:34:07

勝手に家出ようとする2、3歳とか活発で目が離せないタイプの子どもはどうやって育ててたの?+1

-0

-

95. 匿名 2022/11/22(火) 12:36:52

トイレ事情とかどうなってたのかな+0

-0

-

96. 匿名 2022/11/22(火) 12:38:01

>>89

地方の婚活事情は知らないけど

江戸は一旗揚げたい男が流入してくるから男余りで

女房がいるのは相当な勝ち組だから

若い子がいいなんて言ってられなかったかも+1

-0

-

97. 匿名 2022/11/22(火) 12:39:20

>>84

持たないというか持てなかったというか。

江戸時代はあちこちで普請工事をやってたから、朝長屋を飛び出していけばいくらでも仕事はあったらしい。そこで1日働いて得た賃金はその日のうちに飲み食いでもきれいに使ってしまい明日への活力にする、という考え方。

実際貯金と言っても、床下にツボに入れて埋めておいても泥棒が入ったらお終いですから。+4

-0

-

98. 匿名 2022/11/22(火) 12:40:29

>>51

イザベラ・バードの手記を漫画化したものだから信憑性は高いと思うけど

農村でも赤飯を配ってまわったという話を聞いたことがあるよ

まあ私は歴史家じゃないので絶対あった!なんて主張はできないけどね+3

-0

-

99. 匿名 2022/11/22(火) 12:41:06

>>94

年上の子供が面倒みてた+7

-0

-

100. 匿名 2022/11/22(火) 12:42:10

>>96

江戸の黎明期は男あまりだったけど、中期になったらふつうに1:1になったとガルちゃんでみたな+2

-0

-

101. 匿名 2022/11/22(火) 12:42:30

>>67

私も西村晃。

キリッとしてかっこいいし、

悪代官を一喝するといい感じ+7

-1

-

102. 匿名 2022/11/22(火) 12:42:32

>>80

夜中の見回りとかのための自警団のような組織はあった。奥女中たちだけでね。

でも大奥は江戸城の奥の奥、それまでに警護の武士たちが戦ってくれると思いますが。+3

-0

-

103. 匿名 2022/11/22(火) 12:45:45

>>94

農作業中は近くの木に縄でつないでおくこともあったみたい

わんこを繋いでおくみたいな感じで

+8

-0

-

104. 匿名 2022/11/22(火) 12:46:05

鬼平と暴れん坊将軍

一対一で戦ったらどっちが強い?+1

-0

-

105. 匿名 2022/11/22(火) 12:46:29

>>76

11代将軍家斉の愛妾お美代の方は坊主の娘だけど武家の養女になって大奥に入ったので抜け道はあった

あと正室は基本京都の公家なのでお付きの侍女も公家出身が多かったかと思う+2

-0

-

106. 匿名 2022/11/22(火) 12:48:50

>>51

小豆まんまといえばまんが日本昔ばなしのトラウマ…+5

-0

-

107. 匿名 2022/11/22(火) 12:50:24

>>13

晒し首もさすがに街中の人通りの多いところにあったわけではなく、少し街中から外れた街道沿いとか寂しいところであった。

今日「肝試し」と言うと夏の楽しいイベントだが、当時は武士の子女たちが精神的鍛錬の機会だった。夜中に晒し首のところまで行って印の札を置いてくると言うものがあった。大人が翌朝札をチェックする。これは子女たちにとっても泣きたいくらいの嫌な行事だった。

鍛錬としての「肝試し」は年中行われていた。+4

-0

-

108. 匿名 2022/11/22(火) 12:50:38

虫に刺された場合、薬はあったのかな

自分の子供のころはかきむしっちゃって穴が開いてかさぶたになって……なんてこともあったけど、昔はまさかぜんぶそれだったのかな

+2

-0

-

109. 匿名 2022/11/22(火) 12:52:06

>>107

正真正銘の「肝だめし」なんだね

現代に生まれてよかったっす(泣)+11

-0

-

110. 匿名 2022/11/22(火) 12:54:20

>>7

私もー。

たまにわがまま言ったりするしなんか憎めないかわいいおじいちゃんなんだよね+2

-0

-

111. 匿名 2022/11/22(火) 12:54:45

>>94

栄養状態があまりよくないので、それほど活発ではないと思われる。

かなり長いこと母乳で、そのあとはおかゆ程度から。

離乳食という考えはない。+1

-0

-

112. 匿名 2022/11/22(火) 12:55:06

>>14

15でねえや〜は〜嫁にいき〜+2

-1

-

113. 匿名 2022/11/22(火) 12:55:15

>>42

ドライヤーのありがたさよ。

冬はツラいね、ろくな暖房もないのに。+14

-0

-

114. 匿名 2022/11/22(火) 12:56:16

>>24

今で言う徳川家の特殊部隊+0

-1

-

115. 匿名 2022/11/22(火) 12:57:54

>>112

しかも数え歳だろうから、今の13歳か14歳!+2

-0

-

116. 匿名 2022/11/22(火) 12:59:55

>>48

逆にショートヘアができないのですよ。まめにカットしないといけませんし。

髪は伸ばしっぱなしで結い上げるというのが合理的だったのでしょう。+18

-0

-

117. 匿名 2022/11/22(火) 13:01:31

>>23

暇なんてないほどやることたくさんあったのよ

行灯の油がもったいないから日が暮れるまでにしなきゃならないし

+7

-0

-

118. 匿名 2022/11/22(火) 13:04:20

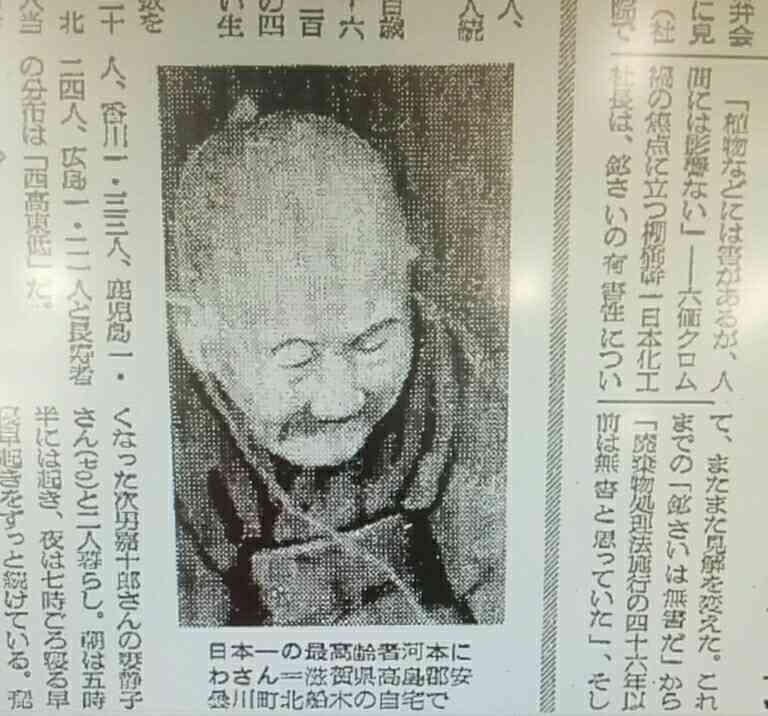

江戸最後の生き証人は河本にわさん

1976年まで生きてた!人力車の時代から新幹線まで

文明の発展を見れたなんて凄いね!![江戸時代の質問を書くと、誰かが答えてくれるトピ]()

+15

-0

-

119. 匿名 2022/11/22(火) 13:05:02

>>24

忍者のような忍びの仕事をしていた人は奈良時代くらいからいたとされているからね。大雑把すぎて答えにくい。+6

-0

-

120. 匿名 2022/11/22(火) 13:06:21

>>115

そうなの?今でいったら中1で嫁?嫁不足の農家の

親父に嫁いだ人もいたんだろね+1

-0

-

121. 匿名 2022/11/22(火) 13:06:42

>>2

生理の時はふんどし型の下着をつけて中にいらない布や和紙を油紙を挟んで入れてた+6

-0

-

122. 匿名 2022/11/22(火) 13:09:08

昔観た映画のCMの子どもが囲炉裏に落ちるシーンがトラウマになってるんだけど実際そういう事故は多かったの?

今でいうベビーサークルのような安全対策はなかったの?+0

-0

-

123. 匿名 2022/11/22(火) 13:11:07

>>76

江戸時代中後期になれば富裕な町人の娘でもあり得ました。大奥に勤めていたというのはきちんと行儀見習いができているという証であり、一昔前の有名女子大卒くらいの値打ちはあったのです。

然るべき武士の家の養女ということにする場合もありました。この頃は武士の身分さえお金で買えた時代です。養女くらいは造作もないことでした。+5

-0

-

124. 匿名 2022/11/22(火) 13:14:02

>>117

何もかも手作業だもんね。

洗濯からして大変そうだけど、毎日着替えたりしなさそうかな。

お風呂はめったに入らないし。+4

-0

-

125. 匿名 2022/11/22(火) 13:15:20

>>118

へえー。滋賀県の方なんだ。+1

-0

-

126. 匿名 2022/11/22(火) 13:16:02

>>98

イザベラ・バードが日本へ来たのは明治時代です。

ここは江戸時代の話ですよね。

明治時代なら流通も発達してあり得たかもしれないけど。+3

-0

-

127. 匿名 2022/11/22(火) 13:17:31

>>122

野口英世は囲炉裏で手を大火傷したんだよね。+3

-0

-

128. 匿名 2022/11/22(火) 13:19:00

>>122

野口英世もそうだったしね。明治時代ですが。そういう事故は案外多かったのかも。

だからといって囲炉裏を囲ってしまっては大人が不便だしね。+4

-0

-

129. 匿名 2022/11/22(火) 13:20:48

>>95

今みたいに家の中にあるスタイルではなかった

長屋だと共同トイレ

農家は江戸っ子が排泄したものを肥料に使うため喜んで持って行って(農村部より良いもの食べてるから)その代わりに新鮮な野菜を置いてった

物々交換だね

+5

-0

-

130. 匿名 2022/11/22(火) 13:21:15

>>1

蝦夷藩なんてのは無いよ。+7

-0

-

131. 匿名 2022/11/22(火) 13:22:12

>>23

お金があって暇な人は、絵や書を書いたり、囲碁や将棋をしたり、和歌や俳句を詠んだり、茶の湯やお花をしたり、歌舞伎を見に行ったり、色々できたんじゃない。+4

-0

-

132. 匿名 2022/11/22(火) 13:22:14

>>20

それはとっくの昔に、デマで嘘って判明したよ。+5

-0

-

133. 匿名 2022/11/22(火) 13:22:54

![江戸時代の質問を書くと、誰かが答えてくれるトピ]()

+0

-0

-

134. 匿名 2022/11/22(火) 13:23:53

現代の有名人で美男美女だと思う人は誰ですか?

女性は浮世絵の美人画みたいな人かな?

男性は歌舞伎役者?

いまいち具体的なイメージが湧かないので+0

-0

-

135. 匿名 2022/11/22(火) 13:24:37

>>106

雉も鳴かずば・・・+1

-0

-

136. 匿名 2022/11/22(火) 13:28:53

>>126

明治なら江戸時代の風習が色濃く残っていたのではないかと思いまして。

あと検索してみたらこういうのが出てきましたよ

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

江戸時代、女性の生理用品はふんどしのような物の内側に、ぼろ布や浅草紙(再生紙)などをあてがって使っていました。そのふんどしのようなものの形状が午(うま)の腹帯に似ていたので、その生理用品を隠語で「お午」と呼んでいたのです。

その「お午」を初めて使う初潮のことを「初午」と呼んでいました。一方、暦上では、農作業を開始する二月最初の午の日を「初午(はつうま)」と呼びその年の豊作を祈って赤飯を食べていました。

そこで、同じ呼び名の「初午」にかけて、初潮のお祝いでも赤飯を食べるようになったと言われています。

一方、暦上では、農作業を開始する二月最初の午の日を「初午(はつうま)」と呼びその年の豊作を祈って赤飯を食べていました。

![江戸時代の質問を書くと、誰かが答えてくれるトピ]()

+5

-0

-

137. 匿名 2022/11/22(火) 13:30:58

>>93

日本刀はそうなります。数人くらいはいけるかもしれませんが。

だから人を殺傷するためとしては日本刀は効率の悪い武器です。時代劇ではズバズバ斬っていますが、ちょっとあり得ません。むしろ武士の象徴的武器と考えた方がいいでしょう。

戦さにおいて殺傷効率の高いのは薙刀です。これは刃が分厚く滅多に刃こぼれしません。あとは弓の集中砲火。誰かは当たりますので。+7

-0

-

138. 匿名 2022/11/22(火) 13:32:23

>>55

お城やお寺、豪商が持ってる時計もあったけど、庶民・農民は細かい時間が必要なかった。

日が上れば起き、日が真上に来れば一休みしれ飯を食い、日が傾けば家に帰り、日が沈めば寝る。

タバコを一服喫む間とか、ゆっくり、とお(十)を数える間とか、線香三本分とか。

二日酔いで昼前まで寝てぼちぼち仕事場へ。雨が降ったらお休み。

時間に厳しくなったのは、明治から。

鉄道と工場が出来てから。+6

-0

-

139. 匿名 2022/11/22(火) 13:34:28

>>67

おばあちゃんと一緒に見ていたのが

西村晃さんでした

印籠を出す前に、背の低めな西村晃さんが

縁側の上り階段にちょんと登る所が好きです+5

-0

-

140. 匿名 2022/11/22(火) 13:36:03

>>134

現代とは逆で、顔が大きいのが美男美女の条件でした。

実際役者も顔が小さいと表情が分からないですし。今日のようにアップ映像も見られるわけではありませんから。

女性の日本髪も大顔でこそ映えるのであって、小顔ですると貧乏臭くなってしまいます。+2

-0

-

141. 匿名 2022/11/22(火) 13:38:04

>>122

ある程度動ける長さの縄で柱にくくりつけてた家もある。

赤ちゃん用ハーネスみたいな。

ちぐら・イジコ、箕、籠に入れて農作業してる畦道に置いて見てたり。

隠居した姑や年長の娘や子守娘を雇って面倒を見させてた。

事故も多かっただろうね。+2

-0

-

142. 匿名 2022/11/22(火) 13:38:44

>>134

江戸時代後期の写真を見ると案外浮世絵みたいな顔立ちはいない

目はパッチリとまではいかないけどアーモンドアイで大きめだし浮世絵みたいに細い目とうりざね顔のイメージより濃いと思った

+2

-0

-

143. 匿名 2022/11/22(火) 13:39:12

>>117

行灯がある家はお金持ち。+1

-0

-

144. 匿名 2022/11/22(火) 13:40:59

>>138

時間に追われる現代から見るとのんびりしてて羨ましい限り+1

-0

-

145. 匿名 2022/11/22(火) 13:44:43

お茶屋の人気娘はどういうルートで働くの?

スカウト?紹介?+0

-0

-

146. 匿名 2022/11/22(火) 13:48:54

>>94

江戸じゃないけど野口英世は幼少期囲炉裏に手突っ込んで大怪我してたからねー。怪我や死亡はよくあることだったのかも。もちろん上の子が面倒見たりもするけどさ。昔は小さい子がよく死んでたんだよ。+3

-0

-

147. 匿名 2022/11/22(火) 14:01:02

>>75

実は日本でも食べてた。

赤白黒。

日本は捨て犬をするので民度が低いと言われて欧米人に怒られた。

欧米は犬は飼いきれなくなったら飼い主が責任を持って射殺するのが道徳。

日本の一地方では馬を食べるので西洋人から野蛮であり得ないと言われた。

明治の話だけど、馬のように人間に車を牽かせるのはあまりに非人道的だと、とすごく高名な科学者が大激怒して乗車拒否した+0

-0

-

148. 匿名 2022/11/22(火) 14:01:29

>>145

江戸時代は口入屋という人材派遣業者がいましたので、そこからという手もありますし、つてを頼んで直接というルートもあったと思います。+3

-0

-

149. 匿名 2022/11/22(火) 14:03:09

専門家が降臨してて、すごくまともなトピだわ。

良トピ。+3

-0

-

150. 匿名 2022/11/22(火) 14:26:36

>>116

いや今のショートカットじゃなくてもボブくらいで結い上げればもっと清潔さをキープできるんじゃないかと思ってさ

+1

-3

-

151. 匿名 2022/11/22(火) 14:40:58

>>134

パッチリ二重は美人の条件じゃなかったと本で読んだので、こういう感じが好まれたのかな?と勝手に思ってます

※笛木優子さん![江戸時代の質問を書くと、誰かが答えてくれるトピ]()

+3

-2

-

152. 匿名 2022/11/22(火) 14:44:25

>>150

ショートヘア・ボブでは結い上げると言ってもバリエーションが少なくなります。あの江戸時代の美意識の象徴だった日本髪が結えません。

それに当時の人々は清潔とかはどうでもよかったのです。月に一回髪を洗えば十分清潔だったのです。+3

-0

-

153. 匿名 2022/11/22(火) 14:46:56

>>1

松前藩ね。松前藩には農民はいなくて、アイヌとの交易で藩財政が成り立っていた。+8

-0

-

154. 匿名 2022/11/22(火) 14:49:51

>>8

動物だけでなく捨て子とか老人の遺棄を禁止し、人間の福祉も大事にしてるので一概にバカな政策ではない。+6

-0

-

155. 匿名 2022/11/22(火) 14:52:02

>>9

背が小さく、赤ちゃんや年寄りを大事にする政策から女性だったのではないかという説もあります。+1

-0

-

156. 匿名 2022/11/22(火) 14:57:38

>>9

江戸時代の武士の間では男性愛が強かったとしてもそれはごく普通のことです。

江戸時代は恋人に男性を選ぶか女性を選ぶかは全く本人の自由でした。

特に身分の高い男性同士の恋愛は衆道と呼ばれ、男女の恋愛よりも格が高いとされていました。+4

-0

-

157. 匿名 2022/11/22(火) 15:22:20

>>156

女性同士の恋愛はまったく聞かないね

(女性しかいない大奥ではアレコレあったようだったけど)+1

-0

-

158. 匿名 2022/11/22(火) 15:25:17

>>155

徳川家光が行っていたのは武断政治。

武家諸法度を改定し大名の参勤交代を義務付け、鎖国を完成させ、有力戦国大名の子孫を容赦なく改易し、島原の乱の責任を問うとして大名(松倉勝家)を切腹ではなく斬首に処したのも江戸時代で唯一の厳しい処置。

農民に対しても、寛永の大飢饉でも適切な処置はでせず、むしろ田畑永代売買禁止令で締めつけを強くした。

家光が行ったという「赤ちゃんや年寄りを大事にする政策」というのがよく分からないのだが。

また「赤ちゃんや年寄りを大事にする政策」をしたから女性だというのなら、徳川綱吉も上杉鷹山も女性になってしまいますね。+0

-0

-

159. 匿名 2022/11/22(火) 15:28:53

>>157

衆道ほどではなかったとしても、女性同士もあったことはあったらしい。尼寺とか。高級な遊郭とか。

性欲という点では男性の方が激烈だからねえ。+0

-0

-

160. 匿名 2022/11/22(火) 15:36:12

>>23

三味線弾いたり長唄端唄歌ったり

そりゃぁもう長屋中うるさいったらなかったよ

どこの通りを歩いてもその調子さ+0

-0

-

161. 匿名 2022/11/22(火) 15:37:38

>>159

大奥でもあった。

全員が将軍のお相手をしてたわけじゃないからねぇ。+0

-0

-

162. 匿名 2022/11/22(火) 15:39:47

>>150

お金に困ったら髪の毛が売れるからいざという時の保険も兼ねてる。

髪を切るのは俗世を離れて仏門に入ることを意味する。+1

-0

-

163. 匿名 2022/11/22(火) 15:40:36

>>48

身分で髪型がだいたい決まってたから

坊主頭や総髪がふつうじゃない職業の人が髪を短くしてると、反体制の思想があると思われる+7

-0

-

164. 匿名 2022/11/22(火) 15:50:06

>>162

かもじ屋に持っていけば髪は高値で売れたからね。

明智光秀の妻煕子は、夫の急な金子の入り用に自分の髪を売ってお金を作ったという伝説がある。+6

-1

-

165. 匿名 2022/11/22(火) 15:50:40

>>157

「といちはいち」「貝合わせ」で検索。

貝合わせは、一般的には雅な遊びなんだけども隠語になった。

女性同士の春画もあるよ。+0

-0

-

166. 匿名 2022/11/22(火) 15:56:19

>>21

初期は物騒な社会で辻斬りがあったり、町人が役人に捕まるとひどい拷問をされて自白させられた。それが中期の吉宗の時代になると、大岡

越前により懲罰の軽減と拷問の制限が行われた。大岡の業績は色々あるけど、捕まったら何されるかわからんという恐怖から解放されたので

町人達から名奉行と称えられた。名裁きは講談などでのフィクションです。+6

-0

-

167. 匿名 2022/11/22(火) 15:59:22

>>18

>>124

生理の時はもちろん入らないし、普通の日も男性も毎日は入らないけど、江戸の町では銭湯・お風呂屋さんが人気だった。

一般庶民には家庭風呂が無いのも理由だけど。

風呂屋の船もあった。移動式風呂屋。行水船、湯船。

お風呂のことを湯船という語源になったというのは間違いというか注釈が付く。

以前から湯船という言葉は有ったが広く使われ出したのが江戸時代から。

![江戸時代の質問を書くと、誰かが答えてくれるトピ]()

+4

-0

-

168. 匿名 2022/11/22(火) 16:00:34

>>55

寺の鐘で知った。鐘は一時ごとに鳴らされたので、庶民の生活にはそれで十分だった。+1

-0

-

169. 匿名 2022/11/22(火) 16:22:16

>>21

専門家に言わせると服装ひとつとっても全然違うらしい。

時代劇では江戸時代の初期から後期までほぼ同じような髪型や格好をしているが、

「元禄時代にこの髪型はない」

とかあるみたいですよ。

かと思うと大河ドラマくらいになると、囲碁の盤面ひとつも専門家に依頼して、

「江戸時代初期の大名が打ったであろう盤面」とか、

「幕末の高貴な女性が打ったであろう盤面」

というのを再現するらしいよ。

一般人から見ると、

「石を適当に並べておけばいいじゃないか?」

と思うかもしれないけれど、それではある程度囲碁のわかる人から指摘されてしまうから。+3

-0

-

170. 匿名 2022/11/22(火) 16:36:57

>>55

![江戸の時刻制度“不定時法”:お江戸の科学]() 江戸の時刻制度“不定時法”:お江戸の科学www.gakken.co.jp

江戸の時刻制度“不定時法”:お江戸の科学www.gakken.co.jp江戸の時刻制度“不定時法”:お江戸の科学お江戸の科学お江戸の科学総合TOP >> 第3回TOP >> 江戸の時刻制度“不定時法”解説 お江戸の科学江戸の時刻制度“不定時法”江戸の時刻制度では、日の出と日没を基準とする不定...

>>168

今の一時間じゃないよ。

江戸時代は不定時法。夏と冬で「一刻」の長さが違う。

日の出と日の入りを6等分。一日は十二に区切ってた。

だから、一刻は約二時間ぐらい。

不定時法も世界では珍しいが、何がすごいって不定時法に合わせた機械式時計が江戸時代に作られたことだ。

江戸も後期とはいえ和時計凄すぎ。

文字盤が季節に合わせて動く。![江戸時代の質問を書くと、誰かが答えてくれるトピ]()

+2

-0

-

171. 匿名 2022/11/22(火) 16:49:21

>>169

幕末は「ヒカルの碁」で有名な本因坊秀策の影響で全国的に碁が流行った時代だから、アニメの影響で子どもたちがドラマの盤面にツッコミ入れるって話題になったんだよね+0

-0

-

172. 匿名 2022/11/22(火) 16:50:15

>>70

江戸時代に限らず肉食中心が終わって稲作を始めてから歯ブラシが登場するまでの虫歯率やばそう

現代ですら歯磨きは少しさぼるだけで歯肉炎になっちゃうのに

人間の身体で一番最初にダメになるのが歯だったんじゃないかな?+1

-0

-

173. 匿名 2022/11/22(火) 17:05:37

>>8

徳川吉宗だっけ?

過度な動物愛護した人+0

-3

-

174. 匿名 2022/11/22(火) 17:06:34

>>36

杉田玄白かな

解体新書だけでなくオランダ語辞書が出来たことで他の学問も一気に進んだし+0

-0

-

175. 匿名 2022/11/22(火) 17:07:32

>>34

明治維新に伴い、言語の教養なども増えてくため 言葉が急に統一されて変わり不便だった+0

-1

-

176. 匿名 2022/11/22(火) 17:08:54

>>36

杉田玄白

伊能忠敬は幕府の命令で 逆らうと処罰されるからしなくちゃいけない元に置かれてた忠敬と違い オランダ語を訳して人体を日本語でまとめた杉田玄白は凄い+0

-3

-

177. 匿名 2022/11/22(火) 17:14:18

>>36

解体新書を実際に訳したのは前野良沢だからなあ…

伊能忠敬は調査のほとんどを自分でやったけど膨大な人たちの協力があったし

この手の話題は、歴史の話でたったひとりを持ち上げる風潮は何か違うって感想+3

-0

-

178. 匿名 2022/11/22(火) 17:15:24

>>40

抜いていました。

若くして亡くなった14代将軍の徳川家茂さんの虫歯は凄い有様です、、元々エナメル質が弱い事や甘味好きが相まって無事な歯が殆どありません。+1

-0

-

179. 匿名 2022/11/22(火) 17:23:06

>>52

お鈴廊下で目に止まるか、若しくは上臈付きの方か。

大奥お年寄り(総取締)を介して指名するかと。+1

-0

-

180. 匿名 2022/11/22(火) 17:32:46

>>98

赤飯配ってたのは娘が妊娠できるようななったので嫁候補にしてもらうため?+0

-0

-

181. 匿名 2022/11/22(火) 17:40:12

>>176

伊能忠敬は自分がしたいから二度も全国測量の旅に出た。

伊能忠敬の年下の師、高橋至時がの測量と地図作成を幕府に願い出た。

>伊能忠敬は幕府の命令で 逆らうと処罰される

から仕方なくやったはは間違い。

>>36

杉田玄白もすごいし比べるものでも無いが、強いて言うなら伊能忠敬。

現代の地図と比べても誤差が殆ど無い。

正確な地図はすごく重要。超国家機密。

地図を作ることで色んな事が分かり、学問や技術も発展して国力も増した。外交・国防にも役立った。

歳を取ってからの業績だったのも凄い。+1

-0

-

182. 匿名 2022/11/22(火) 18:09:37

日食とか月食のとき、びっくりしたと思うんだけど、何かエピソード残ってないのかなぁ。

悪いことが起きる!みたいなこと言い出す人いそうだけど。+1

-0

-

183. 匿名 2022/11/22(火) 18:10:30

>>52

手配を頼む場合もあるし、自分で気に入った女性を見つけてご指名ということもある。こっちの方が多いかな?手配してもらっても好みではなかったら断るし。

徳川家光は伊勢の慶光院という格式の高い尼寺の尼僧を見染めて側室として大奥へ入れたよ。京都の公家出身の美しい女性だったらしい。通称お万の方。

かと思うと掃除洗濯等担当の最下層の女中に手をつけることもあるし。+2

-0

-

184. 匿名 2022/11/22(火) 18:19:20

>>182

江戸時代だと日食・月食の予定は暦に書いてある

+3

-0

-

185. 匿名 2022/11/22(火) 19:07:12

>>182

当時の日食月食は不吉な前兆として、見ることだけでも不吉だとされ家の中に逃げていた。+1

-1

-

186. 匿名 2022/11/22(火) 19:18:01

>>148

ありがとう!

マイナビバイトのCMは正しかったのか!+0

-0

-

187. 匿名 2022/11/22(火) 19:18:01

庶民は食事ってどうしてたの?

江戸は火事が多いから、屋台なのかなと想像してるけど

田舎の方とかは屋台とかあまりなさそうに思うけど

自炊してたの?+0

-0

-

188. 匿名 2022/11/22(火) 19:27:04

>>104

ドラマ上の鬼平と暴れん坊将軍なのか?

それともモデルとなった旗本で火付盗賊改の長谷川平蔵と、将軍徳川吉宗なのか?、

それによっても違います。

そもそも吉宗が亡くなった時長谷川平蔵は若干6歳。勝負にもなりません。

また将軍と旗本がガチで勝負することもありえませんし。

仮想空間の戦闘能力で言えば、実践派現場派の長谷川平蔵の方が有利でしょうか。+4

-0

-

189. 匿名 2022/11/22(火) 19:33:24

>>187

江戸は圧倒的な独身男性の多い都市で、今でいう外食産業が発達していたと考えられています。ひとり暮らしでは飯を炊くにも一苦労です。屋台とか一膳飯屋でした。

江戸時代は寿司は屋台で食べるファストフードでした。おにぎりくらいの飯に酢でしめた魚が乗っかっていました。あと、そば、まんじゅうなど。

田舎は自炊しかなかったでしょうね。+2

-0

-

190. 匿名 2022/11/22(火) 19:40:08

>>130

北海道の南端、現在の松前町に置かれた松前藩ですね。

北海道を蝦夷地というから勘違いしたのでしょう。+1

-0

-

191. 匿名 2022/11/22(火) 19:41:44

蟄居てなにしてるのですか??+0

-0

-

192. 匿名 2022/11/22(火) 20:04:07

>>191

ずっと一部屋にこもってる

場合によっては座敷牢を作ってそこに入る(作らないこともある)

政治犯が多いので、根性のある人は本や手紙を読んだり書いたりしまくり、こっそり人とも会う

メンタル弱い人は健康を害して寝込んだり、精神やられたり、早死にしたりする+3

-0

-

193. 匿名 2022/11/22(火) 20:53:52

飛脚はどうやって郵便物を届けられたのでしょうか?

住所も把握していて専用の地図があったのでしょうか?+0

-0

-

194. 匿名 2022/11/22(火) 21:00:00

>>167

マジで船だ。

湯船って納得だね。

詳しくどうもありがとう。+3

-0

-

195. 匿名 2022/11/22(火) 21:37:56

>>193

飛脚を利用するのは、公的機関や、ある程度の地位や官位のある人たちでしたから、だいたいの場所が書いてあれば届けられたと思われます。近江国の彦根城とか、城代家老の木俣家とか、近江国で誰かに聞けばわかるようなところです。

一般庶民が飛脚を利用することはまずありませんでしたので。飛脚の料金は高いし、そもそもそんなに遠方に知人はいませんし。+2

-0

-

196. 匿名 2022/11/22(火) 22:47:43

家康は庶民に慕われてたの?+0

-0

-

197. 匿名 2022/11/22(火) 23:14:36

>>74

徳川家斉ね。子供達の婚礼に巨額の費用が必要だったため、幕府の財政が傾いて幕末へという流れね。+0

-0

-

198. 匿名 2022/11/22(火) 23:20:52

>>157

浮き世絵に少ないけど女性同士のものがありますね。男性1人を5人の女性が責めてるのも。+1

-1

-

199. 匿名 2022/11/22(火) 23:27:35

>>193

リレー形式だから、自分の持ち場は土地勘がある。

受け渡しの拠点を「駅」という。

駅から駅に郵便物を伝えていく。

「駅伝」である。

![江戸時代の質問を書くと、誰かが答えてくれるトピ]()

+4

-0

-

200. 匿名 2022/11/22(火) 23:35:47

>>173

生類憐みの令の発したのは五代将軍 徳川綱吉。犬公方。

八代の徳川吉宗 米公方 は、綱吉が廃止した鷹狩りを復活させた。

+1

-0

-

201. 匿名 2022/11/22(火) 23:40:31

徳川家康は江戸幕府を開いた後将軍在位中は京の伏見上におり、引退後は駿府におりましたので、江戸の庶民にどう思われていたかはよくわかりません。

ただ、大阪夏の陣は一般庶民を巻き込む壮絶な市街戦になり犠牲者もたくさん出たところから、家康憎しの心情は強くなったと思われます。その前の冬の陣では豊臣秀頼と表面上の和解をしていたのにあっさりそれを裏切りました。この心情は江戸時代を通じて残り、明治以降も関西の「東京がなんや!」の意識にまで残っていったと思われます。

江戸幕府主導の家康を祀った東照大権現様はありますが、民間主導のものはあまり聞きませんね。それでもいいんですよ。家康にとっては庶民の人気なんてどうでもいいんです。家康にとっては目的のためには手段を選ばない、義理人情も関係ない、恥も外聞もプライドも関係ない、そうやってして三河の土豪の息子は天下人になったのです。+0

-1

-

202. 匿名 2022/11/22(火) 23:42:09

>>113

だから洗髪は夏の季語だったらしいです。+3

-0

-

203. 匿名 2022/11/22(火) 23:54:59

>>97横だけど

江戸時代は火事が多かったというのも

関係あるね。+2

-0

-

204. 匿名 2022/11/23(水) 01:51:10

>>195

なるほど。庶民で字を書ける人も少なかったとテレビで聞いたことがありますし、

ある程度の地位を持った人が利用していたんですね。

わかりやすい説明ありがとうございました。

+1

-0

-

205. 匿名 2022/11/23(水) 01:53:38

>>199

駅伝の由来は飛脚だったんですね!

知らなかったです。

画像を見るととても軽装ですね。

女性の飛脚もいたのでしょうか?+0

-0

-

206. 匿名 2022/11/23(水) 05:19:21

>>52

名前を訊くんじゃなかった?それが君に決めたの合図+0

-0

-

207. 匿名 2022/11/23(水) 06:11:44

>>1

ワラはとにかくあったかい

床壁、屋根そこらじゅうに活用

漆喰も藁混ぜるとあったかい

夏は涼しい

+2

-0

-

208. 匿名 2022/11/23(水) 08:26:50

>>180

たぶんそう+0

-0

-

209. 匿名 2022/11/23(水) 08:40:13

>>207

当時の蝦夷では米作ができなくてワラはなかなか手に入らないから、アイヌの家の材料は、カヤなどの川岸に生えてる草

暖かいのは同じだけど+1

-0

-

210. 匿名 2022/11/23(水) 11:33:36

>>205

女性の飛脚はいないよ。

現代の創作物ではたまに見かけるけど、史実ではいないよ。+1

-0

-

211. 匿名 2022/11/23(水) 12:48:37

>>193

飛脚を使う人は限られてたから、飛脚組合・飛脚会社と契約してたりする。

個人宅じゃなくて、まず役場など行政機関に届けられたり。

今で云う郵便局の局留めみたいな。+2

-0

-

212. 匿名 2022/11/23(水) 12:55:27

>>207

漆喰は高級壁材。使っている家はお金持ち。

庶民は土壁。庄屋さんクラスでも土壁。

飢饉や籠城戦の時は土壁に入っている藁も食べたという記録がある。

取り敢えず壁を分厚くする。

雪がある所はまだ “ 暖かい”

昔の人は現代人より暑さと寒さに耐えられた。

耐え切れなくて亡くなることもある。+0

-0

-

213. 匿名 2022/11/23(水) 13:54:26

>>32

石女。

別に公表しなくてもいいし、結婚せずに独身で生計を立ててもいい。

手習いの師匠とか三味線弾き、髪結いとか巫女や尼とか。

少数だけど独身女性もいた。

絶対に結婚、出産をしろと強要されたわけじゃないし。

石女だと言っても魔女やユダヤ人並みの迫害を受けたわけじゃない。

病気だから気の毒ね、ってもんよ。+2

-0

-

214. 匿名 2022/11/23(水) 14:15:36

>>41

>>51

祝い事の日のために普段から少しづつ備蓄してた。

乾燥した豆は何年も保つし。

小豆は高価だが手が届かないわけじゃない。

砂糖を使った餡子は超超高級品、豪商でもなかなか食べられなかった。

お赤飯も今のササゲ豆ともち米を蒸したのじゃないお赤飯だったりする。

>>108

それもあるけど「福を分ける」と云う意味もあった。

一人前の女性に無事に育ったお祝い。大人の仲間入り、恋愛解禁。目出度い。

『赤色の行事食』である厄除け善哉も親類縁者、ご近所に振る舞う習慣もある。

千歳飴や端午の節句の粽も配る。棟上げ式に餅やお菓子を撒く。

村社会だから祝い事、福、良い事は独り占めせずに共同体の皆で分ける。

行事の慣わしは地域で違う。

自分の村と山向こうの隣村でも違ったりする。

初潮祝いの赤飯を配る家もあれば、自分の家だけで済ます家もある。

配るのはお赤飯じゃないのもある。お酒やお餅などのご馳走。

赤米のご飯、小豆で色を付けたお餅など。

親族の女性から赤い腰巻が贈られる慣わしもある。+1

-0

-

215. 匿名 2022/11/23(水) 15:23:01

>>184

>>185

教えていただきありがとうございます!+1

-0

-

216. 匿名 2022/11/23(水) 15:24:06

>>63

>>78

麻が最初なんですね。

教えていただきありがとうございます。+0

-0

-

217. 匿名 2022/11/23(水) 15:30:48

>>136

32です。お赤飯は江戸っ子ジョークだったんですね。面白い話を聞けました。ありがとうございます。+0

-0

-

218. 匿名 2022/11/23(水) 15:32:34

>>213

32ですが近所の人らに笑われたり、見世物小屋にでも売られたりしたら嫌だなと思っていたのでホッとしました。+0

-0

-

219. 匿名 2022/11/23(水) 16:20:57

>>51

明治初頭の調査を見てみたけど、貧しい地域だと材料を少しずつ村人が持ち寄って作ってるね

里芋で代用してる地域もある

あと、初潮のあった女の子の家でばらばらに赤飯を炊くんじゃなくて、村の数え15歳の女の子をまとめて皆でお祝いする村もある

集まってお祝いする行事はふつう庄屋や名主が自分の家の庭や神社に会場を設けて食事も用意する

これは別に性格が良い人だからじゃなくて、農民を監督して治安を維持し、やる気を出させて年貢を取りやすくするのが仕事だから+2

-0

-

220. 匿名 2022/11/25(金) 17:37:26

>>181

伊能忠敬は 蝦夷地の方にロシアかイギリスか忘れたけどそこら辺の欧米諸国が 計量をしていて、植民地にする気だったから 蝦夷地を初めて本州と一緒にするために計測に向かったんだよ。+0

-0

コメントを投稿する

トピック投稿後31日を過ぎると、コメント投稿ができなくなります。削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?

いいえ

通報する