-

1001. 匿名 2016/02/19(金) 11:40:07

>>977

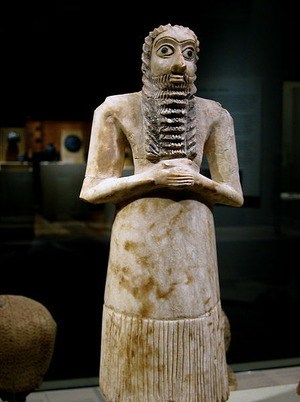

シュメール人、目がゼイリブに出てくる人に似てる。+7

-0

-

1002. 匿名 2016/02/19(金) 11:41:33

(53319) 1999 JM8ってしってますか?

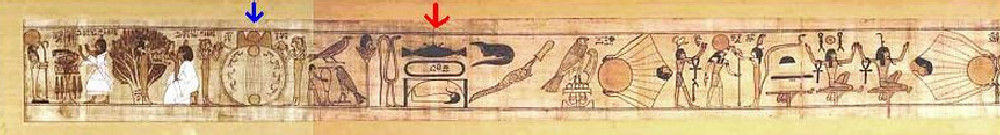

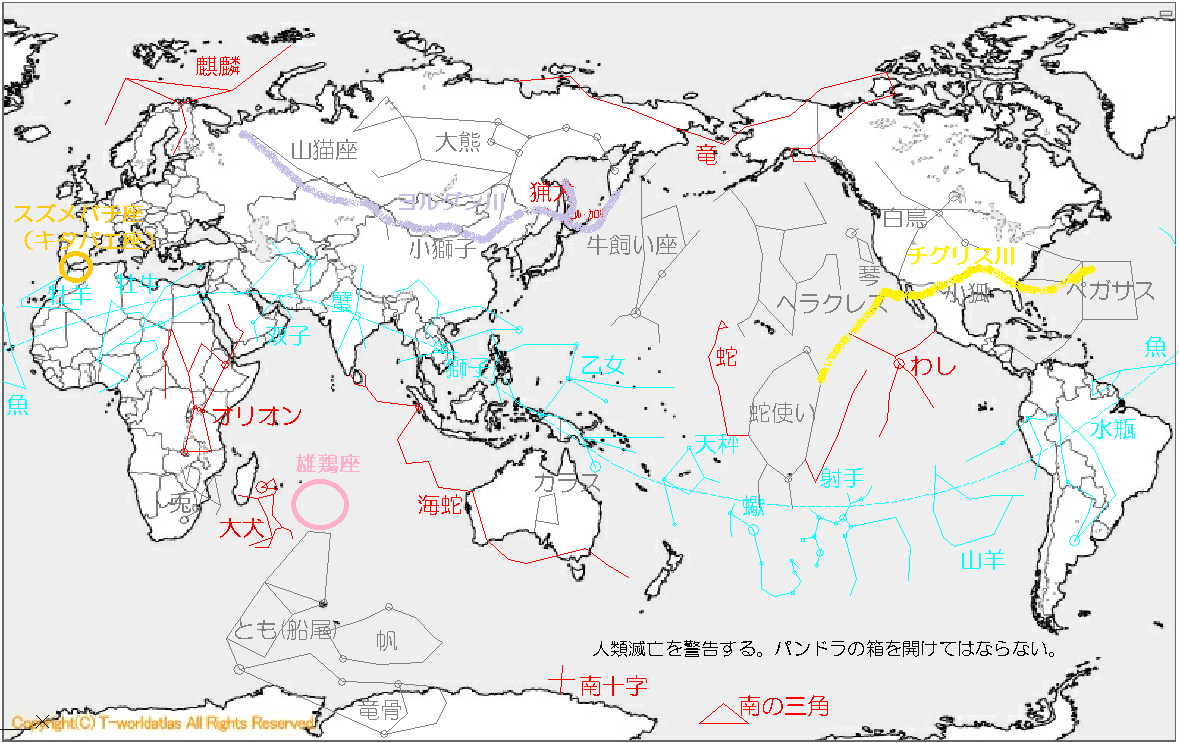

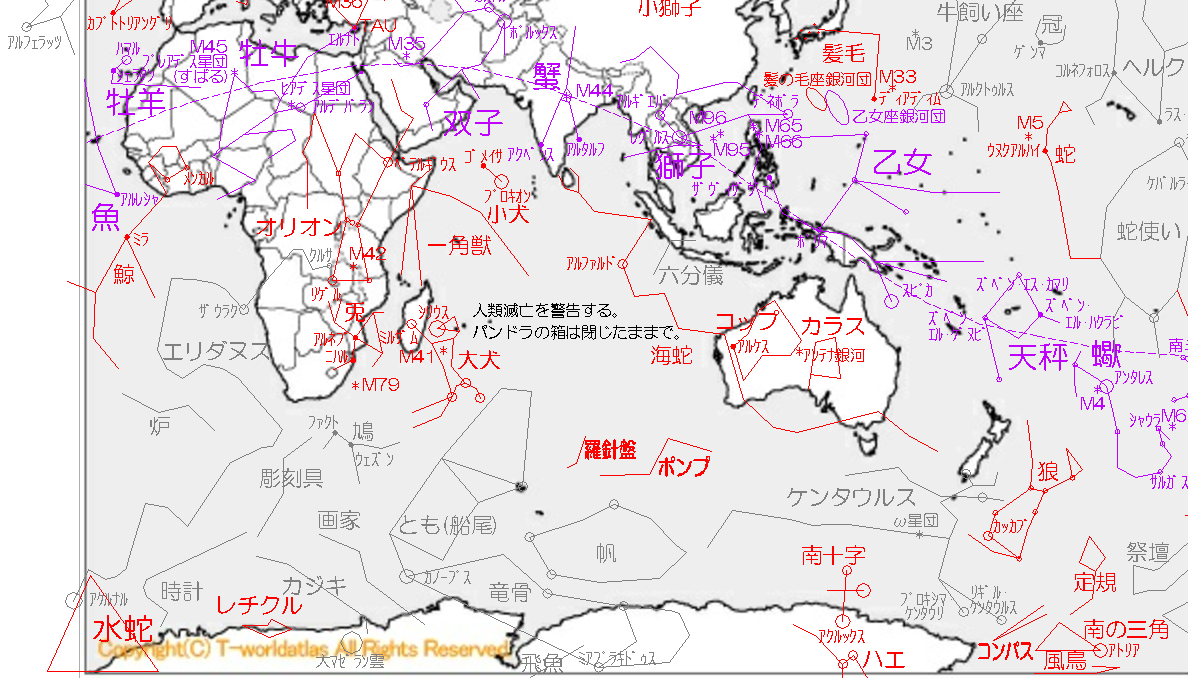

![歴史のミステリーを語ろう]() 出典:blog-imgs-42.fc2.com

出典:blog-imgs-42.fc2.com

アポロ群に属する地球近傍小惑星。1999年5月13日にリンカーン地球近傍小惑星探査 (LINEAR) によって発見されました。

1999 JM8の直径は約7kmで、潜在的に危険な小惑星 (PHA) の中では最大です。

2075年、1999 JM8は地球へ383万Kmまで接近すると予測されています。

因みに

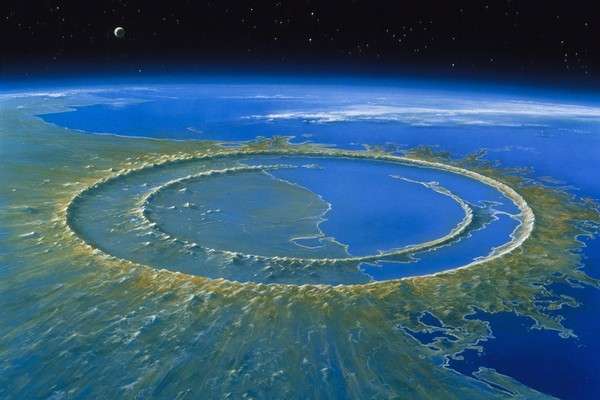

チクシュルーブ・クレーター

メキシコのユカタン半島にある約6550万年前の小惑星衝突跡。

この衝突が、恐竜を含む大型爬虫類はじめとする多くの生物が絶滅した白亜紀末の大量絶滅(K-T境界)の、もっとも有力な原因と考えられています。

諸説ありますが、2010年にサイエンス誌に掲載された説では、小惑星の大きさは直径10-15km、衝突速度は約20km/s、衝突時のエネルギーは広島型原子爆弾の約10億倍、衝突地点付近で発生した地震の規模はマグニチュード11以上、生じた津波は高さ約300メートルと推定されています。

まさか人類滅びたりしないよね・・・

+17

-0

-

1003. 匿名 2016/02/19(金) 12:18:40

>>999大人になると特に石灰化が進んでいるらしいですね

>>994の続きです…下記は『ネイチャー』か『ナショジオ』に投稿しようかと本気で考えていたのですが、小保方さんの末路になりそうなので諦めてここで発表!

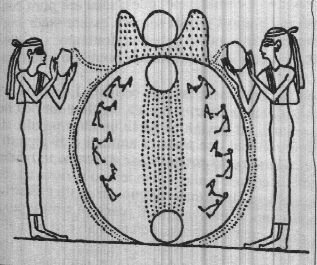

>>973さんのお帽子に注目してほしい

そしてエジプトのファラオの被り物も…

何かを連想しませんか?

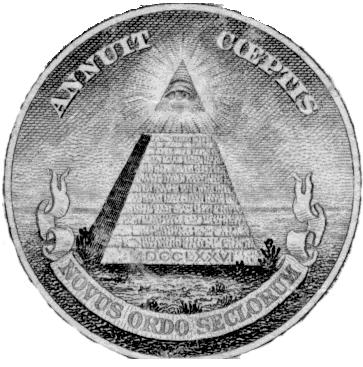

そう、実は彼らはピラミッドを頭にかぶっているのです

このことからピラミッドとは人間の頭部と考えられませんか?

ベルツォーニの入口は鼻、ヴァイスの入口は口、上昇通路は鼻腔、大回廊は脳に辿り着く道筋、王の間は先ほどの”松果体”がある空間です

ちなみに女王の間はなんだろう?人体に詳しくないので、誰か考えてみてください

地下にある玄室は胃かなんかでしょう(ということは他の内臓もあるかも?)

松果体は第1の目でしたよね

ピラミッドの中には当然その第1の目があるはずです…それが王の間の石棺です(中に何か入っていたかも?)

ちなみに遠いご先祖さまには松果体の兄弟分、頭頂眼がありました

ほとんどの脊椎動物は退化した目ですが、昆虫(カマキリなど)やトカゲ類には残っているみたいです

長くなり申し訳ないですが、何が言いたかったかというと、

『ピラミッドは人間の頭部である』

という事です。

恐らくこのマークを考えた人は、このことを知っていたのでしょう+21

-1

-

1004. 匿名 2016/02/19(金) 12:20:24

オーパーツ(場違いな工芸品)に南米のクリスタルスカルがあります。

全く継ぎ目なく作られていて、当時の技術では絶対無理だという。

最近それが「偽物」とする判定が多いけど、複数ある本物がどこか一か所に集められていて、偽物とすり替えられているっていう噂もある(←まるで映画「インディージョーンズ」だけど)。

宇宙人の話は歴史に関係ないから嫌だという人もいるので、そういう方にはスルーしていただきたいのですが、それでも、歴史にはちょいちょい宇宙人が関与したとしか思えない謎のオーパーツが、たくさん遺されています。+25

-1

-

1005. 匿名 2016/02/19(金) 12:59:05

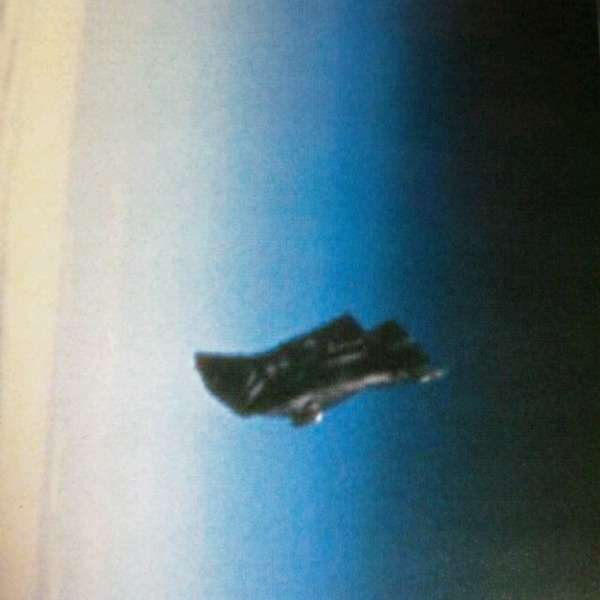

「ブラック・ナイト(黒装束の騎士)」衛星

1万3000年も前から北極上空を通過しながら地球軌道を移動している巨大人工衛星が発見されており、タイムズ誌やNASAもその存在を認めています。

「黒騎士の衛星」と名づけられているこの人工衛星の存在は、すでに54年前から確認されているのです。

(この当時、人類はまだ衛星の打ち上げに成功していない)

有名な科学者ニコラ・テスラもこの存在を知っており、この衛星から信号を受信していたという事のようです。

+25

-0

-

1006. 匿名 2016/02/19(金) 14:25:52

>>1005

やはり超古代文明があったのかな(>∀<)

もっと近くで見てみたいですよね!+24

-0

-

1007. 匿名 2016/02/19(金) 15:57:30

消えた30人のエスキモー

1930年12月、北カナダのモウンティ町から北の方へ600㎞ほど行ったところにある小さなエスキモーの村を、一人の猟師と騎馬警官隊が訪れました。

だが、不思議なことに、この村には大人と子供を合わせて30人くらいのエスキモーが住んでいたはずなのに、人っ子一人おらず、村は完全に静まり返っていました。

そして村の小屋や、テントの中には、火にかけて、食べかけの鍋の中身がそのまま残っていて、すでに凍りついていました。

また、エスキモーの人々が、寒さをしのぐアザラシの毛皮の上着もそれぞれの小屋に全部残されていたそうです。

また、エスキモーにとっては命綱とも言えるライフル銃も全て残されてあり、数十頭の犬は木につながれたまま餓死していました。

また、ソリや船もそのまま残されてあり、これら、生活にとって大変貴重な物を全て残したまま、30人全員がどこへ消えたのか今だに判明していません。

+33

-2

-

1008. 匿名 2016/02/19(金) 16:00:30

雲に飲み込まれたイギリス兵

第一次世界大戦中の、1915年8月21日。トルコのアンザックの近くにある、サル・ベイ丘。

この日、341名のイギリス陸軍・ノーフォーク連隊がその丘の方へ向かって行進していた。そして連隊が進んでいくにつれて、丘の上にかかっていた灰色の雲がだんだんと下へ降り始めてきました。

その雲はやがて丘を完全に覆い尽くし、ノーフォーク連隊の数百名はその雲の中へ向かって行進しているかのようにも見えたそうです。

しかい、雲の中へ入り込んだイギリス兵は、それから一人も姿を現さないのです。

この出来事は、イギリス軍側のニュージーランド兵22名が一部始終を見ていました。

一時間後、風が吹き始め、先ほどまで丘を覆っていた雲は、また段々と上昇し、すっかり辺りが見渡せる状態になりました。

しかし、確かにその丘に向かって行進していたイギリス兵は、一人もいなくなっていたのです。

ニュージーランド兵が見ていた場所からは数十㎞四方が広々と見えるよう場所であり、その付近に隠れるような場所など何もありません。

341名全てが行方不明になったという通報を受けたイギリス軍はただちに調査隊を送り、ノーフォーク連隊の行方を探しましたが、全く手がかりがなく、一人の死体さえ見つけることが出来ませんでした。

3年後の1918年、戦争が終結した時に、イギリス軍はノーフォーク連隊が、あの時トルコ軍の捕虜になったのではないかと思い、厳しく追及したが、やはりそのような事実はありませんでした。

あの時、雲の中へ消えた341名の兵士はいまだに行方不明のままで、帰ってきた者も、また死体が発見された者もいないのです。+32

-0

-

1009. 匿名 2016/02/19(金) 16:59:02

カンベイ湾の海底遺跡

インド・カンベイ湾にて海底に沈んだ都市遺跡が発見されました。

引き揚げた遺物を年代測定した結果、およそ9500年前と判明。

モヘンジョダロの様に巨大な人工構造物も見つかり、インド科学技術相が世界最古の都市を発見と発表したのです。

+22

-0

-

1010. 匿名 2016/02/19(金) 17:13:13

+21

-2

-

1011. 匿名 2016/02/19(金) 17:15:32

>>1007

心、内面の違いにより、違う次元に行ったらしいですよね。

よくある事らしい。つまり、こっちから見た人はいなくなった人になり、いなくなった方の人からは、こっち側の人はいなくなった人になるそうです。

ネイティブアメリカンも違う次元に行ったらしい。移住民により絶滅させられたネイティブアメリカンの方は、移住民と同じ土俵に上がってしまったかららしい。今頃、ネイティブアメリカンの人たちは悠々自適に

争いのない世界で楽しく暮らしていると思う。次元が上がったという事です。

ここで注文すべき事は、エスキモーにしてもネイティブアメリカンにしても、自然と調和した生き方をしている人達であることだと思う。+23

-4

-

1012. 匿名 2016/02/19(金) 17:21:18

>>1004

>>宇宙人の話は歴史に関係ないから嫌だという人もいるので、そういう方にはスルーしていただきたいのですが、

本当にそう思います。シュメール人にしてもどう考えても宇宙人と思います。宇宙と宇宙人との関係は、歴史上切っても切れないというか、宇宙人が文明を作るきっかけを作ったと考えています。+27

-1

-

1013. 匿名 2016/02/19(金) 17:23:53

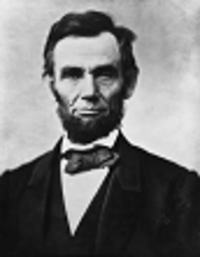

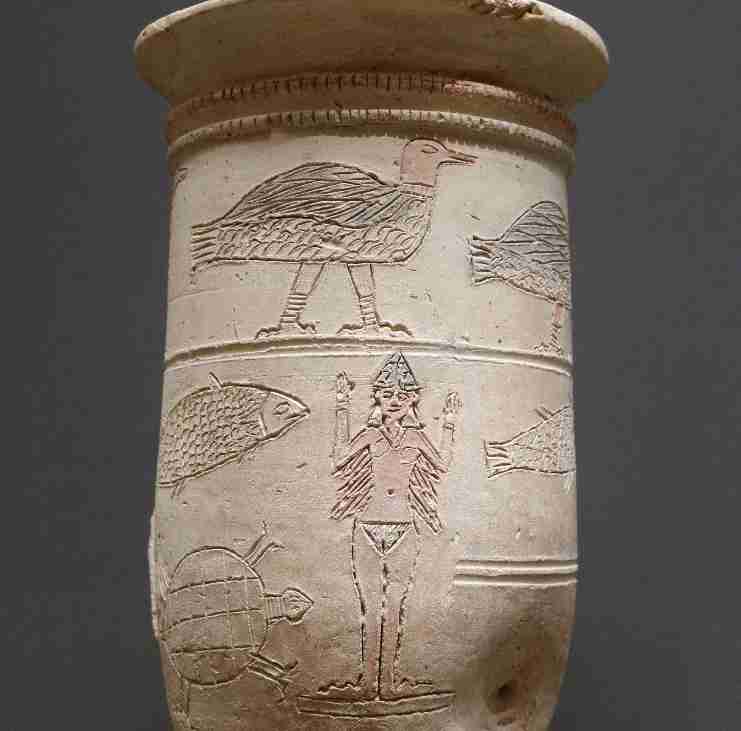

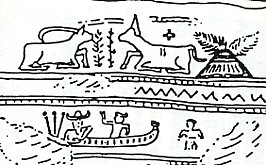

参考までに…

銅鐸には絵画をもつものもある。シカ、イノシシ、水鳥、カメ、トカゲ、トンボ、クモ、カマキリなどの動物、狩りする人、魚をとる人、脱穀する人、舟に乗る人、争う人などの人物、そして米倉とみられる高床建物などの絵がそれである。

これぞ銅鐸である!っていう模様があったんですね

なんか意味があるに違いない+19

-1

-

1014. 匿名 2016/02/19(金) 17:27:51

>>1013

銅鐸ネタでもう一つ。

銅鐸を鋳物で同じものを作るのは非常に困難らしいです。

職人の方でも暑さ5ミリが限度なのに、本物は2ミリしか無いそうです。

ロスト・テクノロジーですね。

+26

-1

-

1015. 匿名 2016/02/19(金) 17:29:29

>>1004ですが、肝心なことを書き忘れました。

南米マヤ遺跡発掘調査などによって発見されたクリスタルスカルの中に、グレイの頭部を模ったものもあったと、以前本で読んだことがあります。

人間の頭部ならまだしも、どうしてグレイのクリスタルスカルがあったのでしょうか?

技術的にもマヤ文明の辺りでそんなものを造れるわけがないので「これ、宇宙人が造ったんじゃね?」みたいな話になっていたのだと記憶しています。+20

-2

-

1016. 匿名 2016/02/19(金) 17:33:40

>>1012

私は宇宙の話にも興味ありま~す(^∀^)+31

-0

-

1017. 匿名 2016/02/19(金) 17:42:51

>>1007さんのエスキモー行方不明事件ですが、>>985さんも書かれている映画「フォースカインド」を見た私としては、レプタリアン系宇宙人にさらわれた可能性があると考えます。

「フォースカインド」はアラスカで起こった事件ですが、エスキモー事件も場所的に近いですよね。

彼らはよく人が少ない場所に現れるそうですから、エスキモー村なんてすごく都合が良いのかも。+23

-2

-

1018. 匿名 2016/02/19(金) 18:09:01

>>1017

え~…(トーンダウン)。酷過ぎる… 確かに人が少ない所だったら、誰にも知られずに連れ去られるし、悲鳴上げても聞こえないですよね… 山奥とか危険というし。本当にやめて欲しいと思う…+22

-1

-

1019. 匿名 2016/02/19(金) 18:23:51

映画「フォースカインド」見てないので、今予告覗いてみたらめっちゃ怖かった…

宇宙人と言ってもいい方でないのは、一目瞭然です…

+18

-1

-

1020. 匿名 2016/02/19(金) 18:38:59

>>1009

氷河期の海面は現在より100メートル低かったから、考古学者はダイビング免許を取らなきゃね+7

-0

-

1021. 匿名 2016/02/19(金) 18:49:56

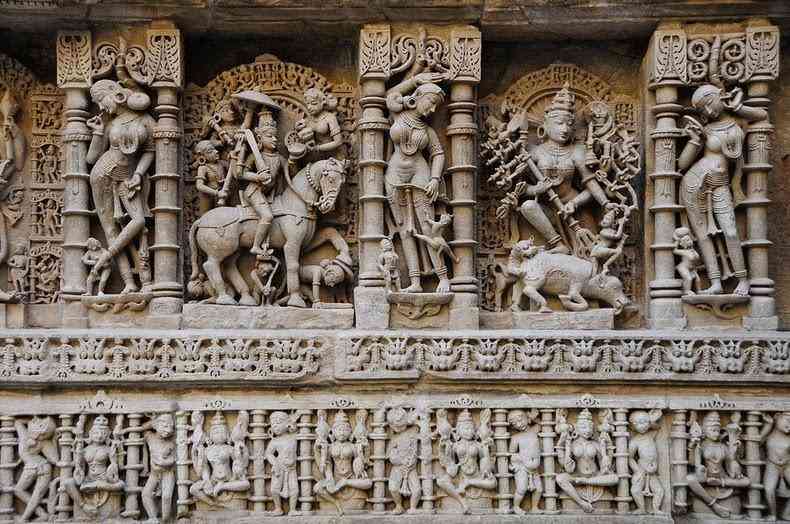

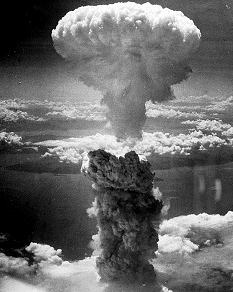

古代核戦争説(モヘンジョダロ遺跡)

インダス文明の古代都市モヘンジョダロの遺跡は周囲5平方キロの広大な遺跡ですが、現在発掘が進んでいるのは全体の4分の1ほどの地域です。

遺跡で見つかった白骨遺体46体は突如、死がやってきたような状態でした。

そのうちの9体には高温で加熱された跡が残っていました。

また、『ラーマーヤナ』の記述に基づき戦闘の日時と場所を特定した研究者によると、炭素14の分析もして戦いの期間を紀元前2030年から紀元前1930年の間と特定したものの、モヘンジョダロにおいては400年程度の食い違いが見られるといいます。

ずれの可能性としては放射能の影響が考えられるがはっきりしなせん。

(中略)

このような広範な範囲の砂が溶けてガラス化するという現象はこれまで自然界では見つかっておらず、同様の風景は今のところ地表で核実験が行われた場所(砂漠)でしか見つかっていません。

因みにこの遺跡の名前の意味はモヘンジョ・ダロ(死の丘)と言う意味です。+19

-0

-

1022. 匿名 2016/02/19(金) 19:06:32

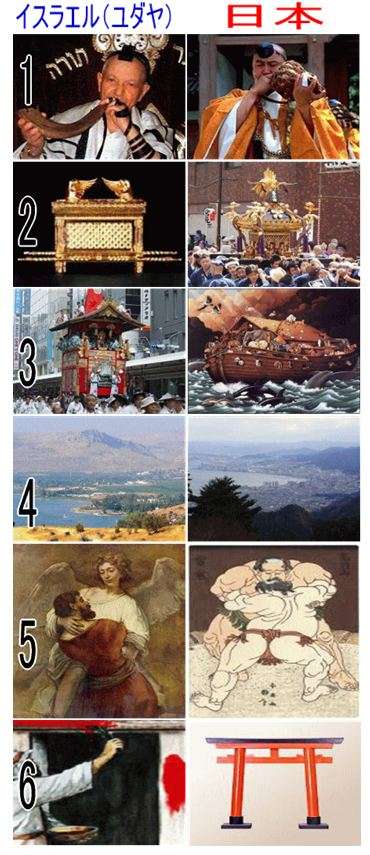

三星堆遺跡

星堆遺跡(さんせいたいいせき)は、長江文明に属する古代中国の遺跡の一つです。

1986年に中華人民共和国四川省広漢市の三星堆で発見されました。

紀元前2000年頃もしくはそれ以前と考えられる極めて古い時代に属する三星堆遺跡とその文化は、約5000年前から約3000年前頃に栄えた古蜀文化のものです。

三星堆の縦目仮面

瞳だけ飛び出すってどんな人間なんだろ 宇宙人かな?

+23

-0

-

1023. 匿名 2016/02/19(金) 19:29:34

>>1019

もし一人暮らしをされてるなら、観ない方がいいと思いますよ(笑)。

私はレンタルDVDが出たとき、すぐ借りて見たのですが、その頃転勤で非常に人が少ない地域の一軒家に住んでおり、夜、怖くて怖くて一時的にやや不眠になりましたから。

映画を観た方にしかわかりませんが、午前3:33に起きようもんなら「ギョエーッ!」みたいな。+18

-0

-

1024. 匿名 2016/02/19(金) 19:34:35

古代に核戦争があったと証明されるのは、モヘンジョダロはそうらしいですよね。

地球で核を使ったのは、広島、長崎が初めてはなかったようです。古代にも地球上で核を使った戦争が行われていた。

後、死海は長い間生命体がいないと知られているが、核爆発を古代に起こした事があって、その時に魚は絶滅したとされています。まさに死海という名そのものと思います。+29

-1

-

1025. 匿名 2016/02/19(金) 20:47:20

加藤段蔵

通称Γ飛び加藤」と呼ばれる戦国時代の伊賀出身の忍者

目眩ましという幻術を得意とする。

ある時、上杉謙信の居城春日山城の城下で大木に黒い大きな牛を繋いで群衆を集めていた。

群衆の見守る中、段蔵は大きな黒牛を頭から飲み込み、最後は自分自身も消えて見せた。

群衆はあっけにとられ見ていたが、その内の木に登って見ていた一人が

Γ牛を飲み込むなど嘘じゃ!術者はただ牛の背に乗っただけだぞ!」と見破ってしまう。

段蔵はムッとすると懐から夕顔の苗を取り出し扇であおぎ始めると苗はみるみる蔦を伸ばし見事大輪の花を咲かせる。

群衆はその見事な手際に拍手喝采!

すると段蔵はおもむろに短剣を取り出して夕顔の花を切り落とす。

それと同時にさっき木の上で見ていた男の首が切断され、鮮血を吹き上げる胴体と一緒に地面にドサッと落ちてきた。

見ていた群衆は急激に恐怖を感じ、みな一目散にその場から逃げ去ったという。

ちなみこの加藤さんの術、Γ呑牛の術」Γ生花の術」というものだそうです。しっかり種もしかけもあるそうですが

知らない人から見たら恐怖でありミステリーでしかありませんね。

+14

-0

-

1026. 匿名 2016/02/19(金) 21:36:01

クラークスドープの金属球(Klerksdorp sphere)/南アフリカの金属球

南アフリカの西、トランスヴァール州にある葉蝋石の鉱脈で見つかった金属球。

直径4cmほどで用途不明。

これまでに鉱脈の各地で複数個発見されています。

内部が空洞のものと、繊維状のガラスのような物質が詰まったものの2種類があり、外側には球体の中心に平行に走る3本の溝があります。

同国の地質調査によると、この鉱脈が形成されたのは約28億年前という結果が出ており、

そのため「28億年前の金属球」と呼ばれることもあります。

しかし、そのまま鉱脈にあったのか、ある時代に紛れこんだのかは不明。

また、この球体は「年に1~2回自転している」事でも知られています。

金属球を展示している博物館の館長によれば、ガラスケースの中にある金属球が近くにある鉱山からの振動によって少しずつ傾くせいだといわれています。

+14

-0

-

1027. 匿名 2016/02/19(金) 21:43:50

バグダッド電池(Baghdad Battery)

イラク・バグダード近郊で1932年頃に発掘された土器の壺。

出土したのは民家遺構の中で、呪文が書かれた3つの鉢と共に置かれていました。

高さ約10cm、直径約3cm程度で、粘土を焼いて作った素焼きの土器の中に固定された銅の筒が入っており、さらにアスファルトで塞がれたシリンダーの中に鉄製の棒が差し込まれています。

また、底には何らかの液体が入っていた痕跡があります。

1938年に「電池の一種ではないか」とする論文が発表され、その後1978年に「電池と推定される器具」と展示されたことで世界中に紹介されました。

電解液として酢や葡萄酒を用いた結果、電圧0.9~2ボルト程度で発電される事が分かりましたが、

発見時と同じくアスファルトで口を閉鎖した場合はすぐに電流が止まってしまう事も確認されています。

また、壷の様式はサーサーン朝様式で、同様の構造の壷が他にも多数発見されている事、それらからパピルスの繊維が確認されている事から、

この壷は宗教的な祈祷文を入れて埋める壷であり、金属棒は巻物の芯棒だったという説もあります。

+16

-0

-

1028. 匿名 2016/02/19(金) 21:47:19

秦のクロムメッキ剣(Chrome-plated swords of Qin)

中国・陝西省にある「秦の始皇帝陵墓」周辺に埋納された遺跡「兵馬俑坑」から出土した剣。

兵馬俑坑は考古学史における20世紀最大の発見の1つとされ、8000体の武士俑などが出土しています。

兵たちの特徴は、「どれ一つとして同じ顔をしたものはなく」「様々な民族で混成されており」、そしてオーパーツと呼ばれる剣を腰に差していました。

長さ90cmの青銅の長剣はクロムメッキ加工が施され、製作から2200年以上が経過した現在でも光沢があり、重ねた新聞紙を切るだけの切れ味を持つそうです。

西欧におけるクロムメッキ技術は1937年にドイツで発明された近代のメッキ技術で、

鉄とクロム化合物を密閉容器に閉じ込め、水素ガス/アルゴンガスを吹き込み、1000度に熱してメッキを施すというものでした。

秦の時代にこの技術が存在したという記録はなく、150年後の漢の時代に作られた銅剣は、どれも原形をとどめないほど腐食しています。

なぜテクノロジーが継承されなかったのか、どのような技術が使われたのかは現在も不明とされています。

+17

-0

-

1029. 匿名 2016/02/19(金) 21:53:10

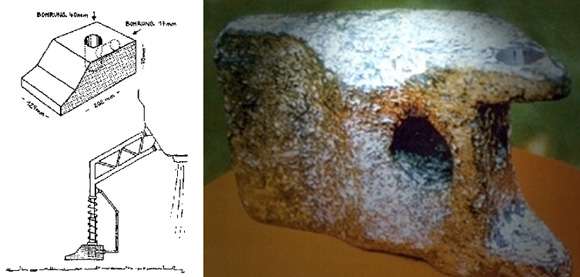

ピラミッド・アイ・タブレット(Pyramid with the eye in Ecuador)

エクアドルのラ・マナで発見されたといわれる石造のピラミッド型工芸品。

1980年代に金の採掘主任ギレルモ・ソトマヨーアによって、深さ10mの廃坑から300余りの遺物が発見されました。

その後、これらの遺物はソトマヨーアの知人にまとめて譲渡され、保管されていました。

1999年、遺物の中に「プロビデンスの目」に似た模様があるピラミッド・アイ・タブレットが眠っていたのが発見され、

その後ウィーンで開かれた「未解明の謎展」で大きく取り上げられました。

高さは27cmで、表面は三角形状になっており、頂点部分に一つの目が象嵌されています。

目の下部には13の水平な段が刻まれていて、底面には黄金の埋め込み細工で、オリオン座の配置が描かれています。

その下には絵文字が刻まれており、クルト・シルトマン教授の解読によると、先サンスクリット文字で「創造主の息子がやってくる」と書かれているそうです。

2005年時点で、この遺物について学術的な調査は行われていません。

+15

-1

-

1030. 匿名 2016/02/19(金) 21:56:19

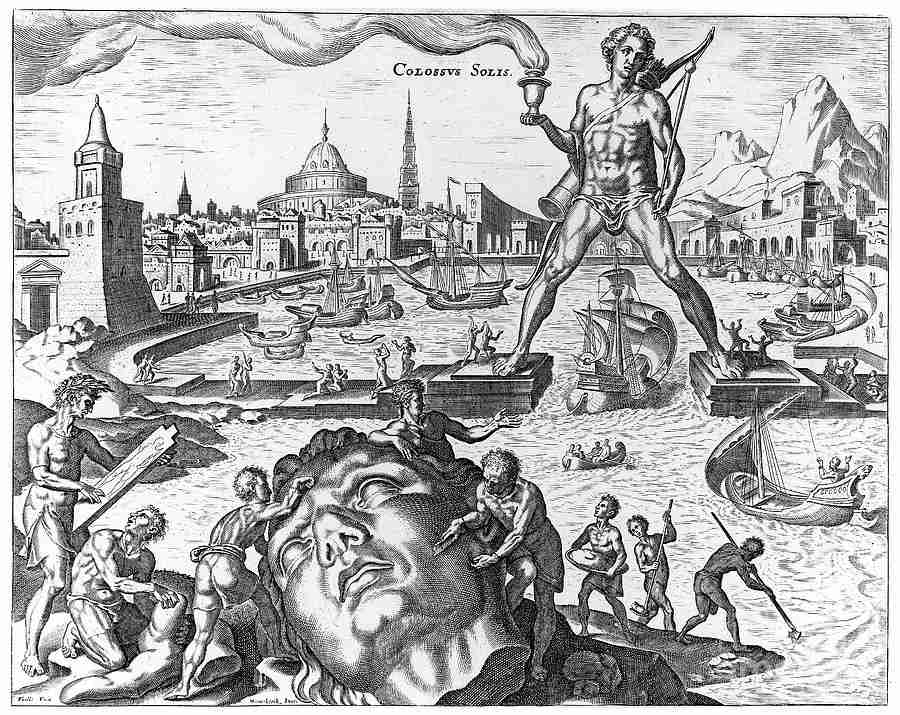

古代トルコのロケット(The rocket of Ancient Tukey)

トルコの東方にあたる古代ウラルトゥ王国から出土した奇妙な彫像。

(トルコ・イスタンブールのトゥスパ遺跡から発掘という記述もあり)

遺跡の年代から約3000年前のものと推定されており、長さは23cm程度。

円錐形の機体の左右に短い水平翼があり、中央にあるコップピットのような場所には、

首の欠けてしまったパイロットが宇宙服のような服を着て、ひざを抱えるようにして座っています。

また、後方にはジェット噴射ノズルのようなものが3本付いています。

紀元前に空を飛ぶ乗り物の存在は確認されていませんが、トルコ近辺、メソポタミアには非常に発展した文明がありました。

そのため、一部では「宇宙人がシュメール人を作った」

「(王位が1万年という謎の記録がある事から)シュメール人は地球人ではなかった」などという噂が囁かれています。

+20

-1

-

1031. 匿名 2016/02/19(金) 22:00:49

カンブリア紀の金属ボルト(The metal bolt of Cambrian)

1997年にロシア・ブリャンスクで発見された、石の中に埋まっていたボルトのようなもの。

モスクワ地質研究所が石の年代を調べたところ、およそ15億年前という結果が出ました。

石の大きさは20cm程度で、後のX線検査で石の中には同様のボルトが10個ほどあるのが確認されました。

当時、15億年前はカンブリア紀と知られていた事からこの名称が付いたと思われますが、

現在の地球年表を見てみるとカンブリア爆発が起きたのは5億7000万年前で、15億年前には大陸移動による超大陸の誕生が起きており、

多細胞生物の出現は10億年~6億年前とされています。

また、ヒトの歴史は約200万年~300万年、猿人の誕生を含めても600万年~700万年なので、当然このボルトができた時代にはカケラも存在していません。

モスクワ航空大学のチェルノブロフ教授は「15億年前に地球にやってきた宇宙船が何らかの原因で故障・爆発し、飛び散った部品の一部」と主張しています。

+14

-1

-

1032. 匿名 2016/02/19(金) 22:09:36

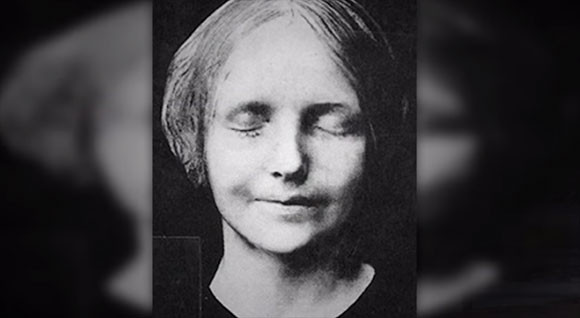

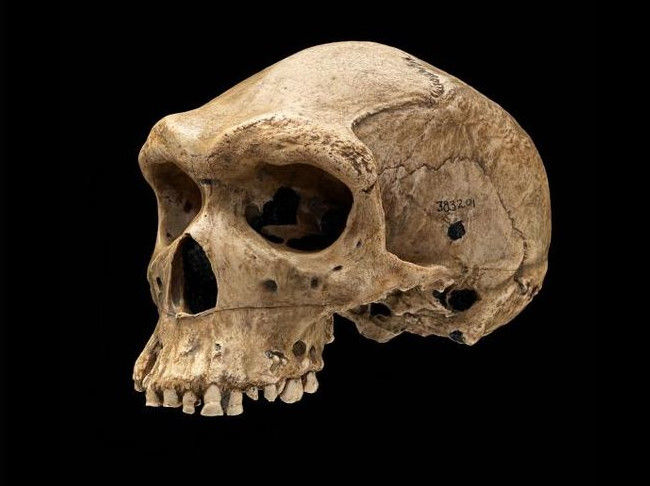

ドロパ族の石円盤(Dropa Stones)

1938年に中国とチベットの境界に住む「ドロパ族」の地、青海省にあるインハル山脈(バインバル山麓という記述もあり)の洞窟から発見された石円盤。

ディスクは全部で716枚あり、花崗岩で作られ、内部に電気回路のようなものがあったとされています。

ロシアの検査によると、コバルトを含む金属物質が確認されたといいます。

製造年代は約1万2000年前~2万年前とされています。

また、ディスクの横からは正体不明の遺骨が数体発見された。

遺骨は幼児と思われ、身長が低く、頭が異常に大きいのが特徴だそうです。

(もっと大きく120cm程度で、洞窟には宇宙の星々が描かれていたという記述あり)

写真を見ると眼窩が大きく、奇形の水頭症などとは違うようにも見えます。

学者による調査の結果「適切な変換機があれば、ディスクに収められている電気信号を再生する事は可能だろう」ということでしたが、再生機器はいつしか失われたといいます。

遺骨

+13

-0

-

1033. 匿名 2016/02/19(金) 22:59:21

こりゃ絶対いるね、宇宙人

むしろ宇宙人の存在を無視して考える方が不自然な気がする

古代の文明が今より劣るという先入観もおかしい+40

-0

-

1034. 匿名 2016/02/19(金) 23:37:18

ここで出てる話は真面目に考古学やってる人にはトンデモすぎるんだろうけど、

こう考えた方が人生楽しいw+24

-1

-

1035. 匿名 2016/02/19(金) 23:56:11

まーたがだか数千年の歴史しかない現人類の文明が

45億年の地球の全てがわかること自体無理あるしねえw

宇宙のこともそうだけどアレコレ決めつけないで色んな想像(妄想)して楽しむのが一番かな~♪+31

-1

-

1036. 匿名 2016/02/20(土) 00:12:49

なんかの番組でやってたシミュレーションだと

文明が一旦滅びると10万年ほどで文明の痕跡がきれいさっぱり消え去るそうな

もし今の文明が滅びてまた次なる文明が興った時には

私たちってΓかつて月にまで到達した文明」とか呼ばれるのかな?

なんかカッコいい(笑)

+31

-1

-

1037. 匿名 2016/02/20(土) 01:53:15

>>1002

大丈夫と思いますよ。地球は今宇宙の生命体により監視されてますから。

ロシアでも隕石による落下がありましたが、あれも被害が少ないように、宇宙の生命体によって地球上に落ちる時には粉々にしたらしいです。その時に人間が命を落としたという事例もないし、ケガ人も出なかったと思います。そういうのも、既に計算済みです。+15

-5

-

1038. 匿名 2016/02/20(土) 05:38:34

過去にそんな優れた文明があったのなら

後世に伝える方法も編み出したはず

+8

-4

-

1039. 匿名 2016/02/20(土) 06:54:06

>>1038

はっきりと私達が理解できる物が見つかったらいいですよね

何せ言語が違うし、そもそも言語を伝達手段としていたかもわからないし

これまでのコメで出てきたオーパーツが後世に伝えたものの一部なんだろう

私達が理解できないだけかも+15

-0

-

1040. 匿名 2016/02/20(土) 07:22:14

>>20

自分たちにない歴史感のある日本を妬み、日本の歴史を覆そうとしている反日の日教組のもくろみ。

+10

-2

-

1041. 匿名 2016/02/20(土) 07:32:14

閲覧注意!!>>958の謎の文字

音声圧縮方式でも解読できないのかな?

考古学者が単独で研究するのは限界がある

多くの分野の専門家が協力すべきでない?+9

-1

-

1042. 匿名 2016/02/20(土) 09:43:26

月の宇宙船とモナリザの話って、ルワンダのユーチューバーが上げた動画のみがソースで、NASAもキレイに無視してるただのフェイクというのが専らの見方なんだよね。

だから女性のミイラも謎の文字も作り物。ちなみに月面の巨大宇宙船と呼ばれるものは日本の衛星かぐやも同じとこ撮影していて、その映像見るとどう見てもただの大きな岩なんだよ。つまり宇宙船っぽく画像を作り直していただけ。

ごめんね、夢を壊すようなこと言って。+15

-3

-

1043. 匿名 2016/02/20(土) 09:54:23

宇宙人はいると思います。

地球内外で活動してるだろうし人間との接触も果たしてると思います。

ただそれと同時に根拠のない仮説をもっともらしく仕立てて世間の反応を楽しむ釣り師みたいな存在や、人を騙すのも何とも思わない山師のような人々も多く存在すると思います。

でも、でも…

夢のある嘘なら許せちゃう気がする。こういう話って面白いんだものf(^_^;+19

-0

-

1044. 匿名 2016/02/20(土) 09:58:56

>>1042

(゚◇゚)ガーン ガラガラガッシャーン

ルワンダってアフリカですよね

映像の宇宙人をネグロイドにせずモンゴロイドにしたのはなぜだろうね+18

-1

-

1045. 匿名 2016/02/20(土) 10:01:16

全部が全部本物とは思わないけど、全部が偽物とも思わない。

例えば数年前に中国の空港上空に葉巻型UFOが出現し、現に飛行機が数時間止まったことがある。

あの共産国で多くの人々が目撃し、飛行機が止まるほどっていうのは作り話とは思えない。+25

-1

-

1046. 匿名 2016/02/20(土) 10:14:10

うーん、宇宙人の存在って私にとっては「夢」じゃないんだよね。

ほとんど「現実」。

だから夢が壊れるようなことは無いので大丈夫です。+9

-4

-

1047. 匿名 2016/02/20(土) 10:17:11

モナリザ動画、ルワンダ以外の国の人がわざわざルワンダに来てYouTubeに上げたんじゃないかと勝手に想像。

もしアメリカなんかで上げたら騒動を起こした罪で検挙されたりしかねないからね。その点ルワンダだったらなにしても規制が緩そうw内戦でそんなの構ってられないだろうしね。

これだけ凝ったことするのなら、せっかくの作品を台無しにされたくないだろうから、それだけのことはやりそう。

+11

-0

-

1048. 匿名 2016/02/20(土) 10:42:32

ロシア隕石落下事件のとき、隕石落下直前に何かの飛行物体が隕石を割ってる映像、テレビで見ませんでしたか?

スーパースロー映像でしかわからないんだけど、隕石より速いスピードで近づいて来て、一瞬で隕石を割ってどこかへ飛んで行った。

あれ、まさかロシア空軍の神パイロットがやったってわけじゃありませんよね・笑。

(だとしたら、とっくにプーチン大統領が「ロシアすごいだろ!」と発表してると思う)。

今後すべての隕石から地球を守ってくれるってわけじゃないと思うけど、あれはUFOだったと思うよ。+16

-2

-

1049. 匿名 2016/02/20(土) 10:42:58

古代人の足跡

これは解剖学的に明らかに現生人類の足跡ですが、およそ2億9000万年前の石につけられた足跡の化石です。

1987年、ニューメキシコで古生物学者によって発見されたものですがが、鳥やその他の動物につけられた足跡の化石も残っています。

しかし、この時期はペルム紀(2億9000年から2億4800年前)で、人類が地球に登場する遥か以前の時代であり、現在の科学の解釈では、鳥や恐竜でさえ存在していないのです。

謎ですね・・・。+12

-0

-

1050. 匿名 2016/02/20(土) 10:45:37

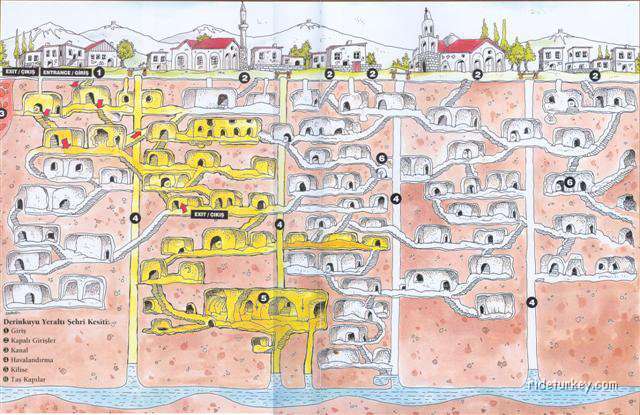

石器時代の長大トンネル

1万2000年前の石器時代に作られた巨大な網状の地下トンネルは、東はトルコから西はスコットランドまでヨーロッパ各地に見られます。

この地下遺跡がどんな方法で作られたのか分かっておらず、また、その目的も分かっていません。

+20

-0

-

1051. 匿名 2016/02/20(土) 11:13:51

ポロックの双子

1957年、イギリス、ノーサンバーランド州で、11歳のジョアンナ・ポロックと、6歳のジャクリーン・ポロックの姉妹が、悲劇的な車の事故で死にましたi。

一年後、姉妹の妹として双子のジリアンとジェニファーが生まれます。

妹のジェニファーの体には、ジャクリーンとまったく同じ場所に痣がありました。

双子は誰もおしえないのに、死んだ姉たちが遊んでいたおもちゃを欲しがるようになり、行ったこともない公園に連れていってくれるようせがむようになったのです。

当時の著名な心理学者のイアン・スティーブンソン博士は、この事例を詳しく調べ、双子は亡くなった姉たちの生まれ変わりではないかと結論づけました。

+18

-0

-

1052. 匿名 2016/02/20(土) 11:18:08

騙す人がいるのかと(゚◇゚)ガーンとはしましたが、私も宇宙人はいると思っています

リンクの動画は面白いし共感できるので興味があれば見てみてください

アポロ11号アームストロング船長の怪しい発言を月の3Dで検証されています

![宇宙飛行士が月面上で目撃遭遇した戦慄の恐怖の正体! UFO Alien Apollo surface of the moon - YouTube]() 宇宙飛行士が月面上で目撃遭遇した戦慄の恐怖の正体! UFO Alien Apollo surface of the moon - YouTubeyoutu.be

宇宙飛行士が月面上で目撃遭遇した戦慄の恐怖の正体! UFO Alien Apollo surface of the moon - YouTubeyoutu.be宇宙飛行士が月面上で目撃遭遇した戦慄の恐怖の正体! UFO Alien Apollo surface of the moon 1969年7月16日アポロ11号のアームストロング船長が 月面に着陸後、地球と交信した際に放った奇妙な言葉 「な、なんだ!?あれは!?」 「ここのベイビーはすべて巨大だ!...

+12

-0

-

1053. 匿名 2016/02/20(土) 11:27:00

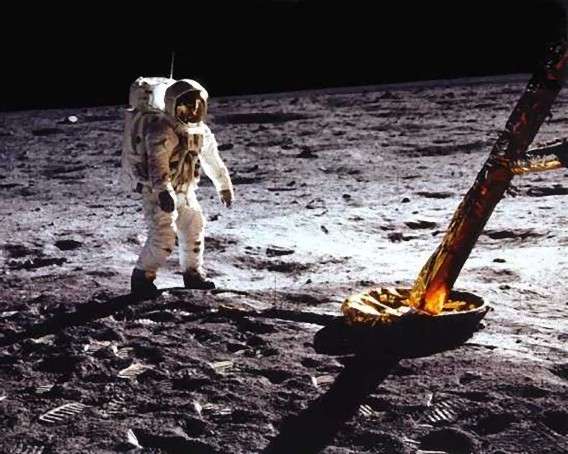

アポロ11号の消えたテープ

1969年7月21日、ニール・アームストロングとバズ・オルドリンが月面を歩いた映像が、世界中に放映されましたが、当時の技術の限界で、映像はかなり不鮮明だった。限られた帯域でしか、映像のシグナルを伝送できず、地球に送るには多重送信しなくてはならなかったそうです。

さらにモニターやカメラの光学的技術の限界のせいで、コントラストや明るさの精度が低く、オリジナルのSSTVの映像の解像度も悪かったそうです。

2006年に、NASAがこのオリジナル版を含む磁気テープのデータを700箱分も紛失した大失態がが明るみになりました。

重要な証拠を失くすというこの失敗のせいで、月面歩行は捏造だったという陰謀説に油を注ぐことになったのです。

700箱も紛失ってあるのかな??

なにか公開出来ない何かが写ってたとしか思えない・・・。+19

-0

-

1054. 匿名 2016/02/20(土) 11:30:03

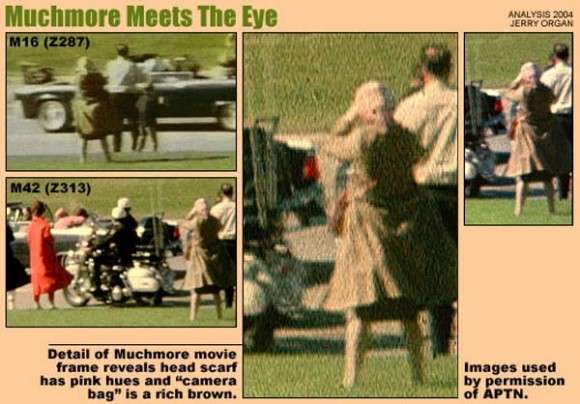

バブーシュカ・レディ

1963年のJ・F・ケネディ大統領の暗殺時に撮影されたフィルムに、謎めいた女性が写っています。

彼女は茶色のコートを着て、ロシアの年輩女性が被るスカーフ、バブーシュカを頭に巻き、顔の前でカメラのようなものをかまえています。

この“バブーシュカ・レディ”は、映像の中に何度も登場し、ほとんどの人々が立ち去った後もまだ現場に留まっていて、しばらくすると、エルム通りを東へと立ち去っていきました。

FBIはこの謎の女性に対して、名乗り出て、撮っていた映像を提供するよう呼びかけたが、ついに彼女が現れることはなかった。

名乗り出た者もいたがその話は矛盾点が多く、本当にバブーシュカ・レディであったのか確かな証拠がありません。

現在に至るまで、バブーシュカ・レディが誰なのかわかっておらず、なぜ、狙撃の現場にいたのか、どうしてカメラのフィルムを提出するのを拒むのか、一切謎です。

+23

-0

-

1055. 匿名 2016/02/20(土) 11:33:22

キャロライン・ウォルターの墓の謎の花束

1867年、ドイツのフライベルクという都市である悲劇が起きました。

キャロライン・ウォルターという16歳の若き女性が亡くなったのです。

彼女の姉はこの事にひどく心を痛め、彫刻家にお願いをして、彼女がベッドに横たわる姿そっくりに象った墓を作ってもらったそうです。

ここからが少しぞっとする話なのですが、それから148年間、彼女の姿をかたどった彫刻の腕の中には定期的に同じ花束が添えられているといいます。

数年でもなく数十年でもない、148年です。

+25

-0

-

1056. 匿名 2016/02/20(土) 12:59:39

>>1048さんのが気になる!!!すごい!

その映像見てみたいなー+4

-0

-

1057. 匿名 2016/02/20(土) 13:09:58

>>1056

![Make In India - YouTube]() Make In India - YouTubeyoutu.be

Make In India - YouTubeyoutu.beFrom Automobiles to Agro-products. From Hardware to Software. From Satellites to Submarines. From Televisions to Telecom. From Pharma to Biotech. From Paper ...

これですね。

+1

-6

-

1058. 匿名 2016/02/20(土) 13:16:19

「UFOの実在を示す発言」

1996年3月21日 ワシントンでの記者会見場

ジョンソン宇宙センター勤務 ケネディ・ジョンストン

「宇宙飛行士たちは月面に存在する遺跡、つまり透明なピラミッドやクリスタル質のドームなどをその目で見ている。」

アポロ14号宇宙飛行士 エドガー・ミッチェル

「月では、絶えず頭の向きを変えなければならなかったので、まだ首が痛みます。月にいるのは、私たちだけではなかったからです。NASAの専門家たちは、古代都市によく似た一部破壊された建造物に、とくに興味を抱いている。それらの写真では、構造物は驚くほど規則的な正方形と長方形による幾何学模様を形成しており、上空5~8キロから見下ろしたときの、われわれ人間の都市に似ている。私たちは、NASAの金庫の奥深くに隠されている、月面都市の廃墟や透明なピラミッド、ドームなどの写真を見たとき、見捨てられた小島の砂の上で、裸足の足跡を見つけたロビンソン・クルーソーのように感じました」

■1968年12月、アポロ8号。

乗組員「サンタクロースが付きまとっている(暗号)。」

乗組員「月の裏側だけでなく表側にも駆逐艦位大きな掘削機が幾つも地表を掘削している」

■1969年7月 アポロ11号

アームストロング船長

「クレータの反対側に別の宇宙船がいる。俺達を見張っているぞ。」

1970年4月、アポロ13号。

月への中間地点

アポロ13号乗組員「今回のサンタはやたらとしつこいぞ。 サンタがソリから2機降りてきた。底部の3ヵ所が白色。」

ヒューストン管制センター「やつらは攻撃しないから安心しろ。」

■1971年8月、アポロ15号。

乗組員「矢尻(暗号)が走っている。トラック(暗号)がある。一定の幅でハドレー山まで敷かれているみごとな構造物がある。」

■1972年4月、アポロ16号

乗組員「ストーン山の山頂にドーム群がある。ドーム群の向こう側に構築物が峡谷に向かって伸び、頂上まで伸びているものもある。フラッシュライトみたいな光景が見える。」

■1972年12月、アポロ17号。

乗組員「月の裏側のエイトケンの中に立体交差路を見た。ドームもあった。複数のトラックがクレータの端まで続いている。」

管制「ブラボーへ行け、ウイスキー、ロメオ(暗号)」

+19

-1

-

1059. 匿名 2016/02/20(土) 14:25:05

どれもおもしろいね

月の古代遺跡とかクリスタルタワーとか

まるでセーラームーン!?なんて思っちゃったよ〜w+23

-0

-

1060. 匿名 2016/02/20(土) 15:10:29

ロシアの隕石落下…

2013年のチェリャビンスク州の隕石落下事件のことかな?あれは確かに衝撃的な映像で、当時世界中で話題になってましたね

UFOらしきものは映像で強力な発光に伴うゴースト現象だろう、いやいや複数の撮影でどれにも写ってるし、マッハ2の速度を追い越せるのはUFOしかない、など言われていましたよね

でも実際は隕石が大気を通過する圧力に耐えきれなくなって分裂をしたというのが真相であり、強く光を放ったのも、分裂時にΓ爆発的なエネルギーの放出時に伴う発光」という当然の現象だったわけです。

ちなみにUFOに見えるものですが、この隕石から分離し爆発力を増した小さな隕石がメインの大きな隕石を追い越していったという普通の現象のようです

例えて言うなら、高速道路をFFの車で走行時に後ろのタイヤが外れたとします。すると軽くなって抵抗の少なくなったタイヤが自分の車本体を追い越して転げていった。そんな現象と一緒ですね

ただ、だからといって宇宙人やUFOを否定はしませんよ?今回のケースがそうだと思っただけで、もし私が地球を守る立ち場のUFOだったら、大気圏に突入する前の抵抗の少ない宇宙空間で隕石を処理するだろうなあって思っただけですw

良くも悪しくも宇宙人って人類になんらかの関わりをもってるとは思いますね

+6

-4

-

1061. 匿名 2016/02/20(土) 15:52:17

>>1047

モナリザを捏造とするソースが見つかりません

よければ教えて欲しいです+6

-1

-

1062. 匿名 2016/02/20(土) 16:25:51

モナリザの発見された宇宙船と設定されていた岩の比較写真

![apollo20-pseudospaceship22 - tasfastas]() apollo20-pseudospaceship22 - tasfastassites.google.com

apollo20-pseudospaceship22 - tasfastassites.google.comapollo20-pseudospaceship22 - tasfastasapollo20-pseudospaceship22Apollo 20 - Pseudo Spaceship - Photo Analysis - Brief ITopic The Begining of the Speculation - the photographical source as hypothetical correlation to the controversial videos.photog...

+4

-0

-

1063. 匿名 2016/02/20(土) 16:36:51

>>1056

こっちかな?

突き抜けるって…よほど比重が大きいものなのかな

慣性の法則を無視した動き方ですよね

UFOだと考えた方が自然なような…

あるいはロシア政府の捏造とも考えられなくもない+7

-3

-

1064. 匿名 2016/02/20(土) 16:40:19

アマゾン文明

古代アマゾン文明は、紀元前200~300年頃から1200年代後半までのキリスト教伝来以前に栄えた、アマゾン川流域の古代文明の総称です。

ボリビア モホス大平原に巨人族の墓があります。

総延長5000kmの道が衛星写真により発見。

1辺数キロの四角い湖、2万個以上の丘(ロマ)。

丘の一つから身長2mを超える巨人の人骨が発掘されました。

DNA分析の結果、遺伝子は中国東北部山東省のものと一致。

山東省出身の孔子の別名は長人。9尺6寸、2m以上。

ロマ

雨期には氾濫し広大な氾濫原を出現させます。このため古代人はロマとよばれるマウンド(盛土の人工島)をつくり、そこに居を構えコミュニティを作りました。そのロマの数は大小2万個も確認されています。

テラプレン

ロマ同士を結ぶ直線の交通路テラプレンをめぐらせて、行き来をしたと考えられます。このテラプレンは総延長は5000km以上になると想定されています。

人造湖

人造湖は、どれも一辺が数キロもある巨大な正方形をしています。

この湖が、自然の産物ではないことの証拠に、余分な水を取り除く排水溝らしき水路が設けられていることと、湖の周囲が一際高く土が盛られてことなどを見ても、これが人間の手によってつくられた人工の湖であることがわかります。

+18

-0

-

1065. 匿名 2016/02/20(土) 16:41:37

>>1060 さんのような考察わくわくする。こういう不思議現象の解明とかの話のほうが個人的に好きだし面白い。

最近のなんでもかんでも宇宙人とかUFOに絡める感じ、だんだんシラけてきたなー。+8

-6

-

1066. 匿名 2016/02/20(土) 16:56:28

>>1062さん ありがとうございます

英語で理解できるって羨ましい

上下の画像が違うって事ですか?

下の方が少し鮮明なだけで同じに見えますが…

σ(^_^;

+4

-0

-

1067. 匿名 2016/02/20(土) 16:57:21

色々と投稿してる者ですが、色々と解釈して頂いてうれしいです。

怪しいものもありますが、それをまた個々で調べてみたりなどして詳しく知って頂けたら幸いです。

+21

-0

-

1068. 匿名 2016/02/20(土) 17:02:12

幻のアポロ20号

20号は1976年8月16日、3名の宇宙飛行士を乗せて無事打ち上げに成功、月に行った。宛先は、Iszak D、elporte Craterの南西、月の縁だ。乗組員はウィリアム・ルートレッジCDR(ベル研究所)、レオナ・シュナイダーCSP(ベル研究所)、アレクセイ・レオノフ(ソビエトの宇宙飛行士、1年前のアポロ・ソユーズ計画。)

月の裏側に横たわる宇宙船らしき物体の調査が主な目的だった。このアポロ20号は、月面に人工物を発見し、それをコードネーム「ノアの方舟」と呼称している。月面とおぼしき地形に葉巻状の構造物が見てとれる。発見された宇宙船や廃墟、その他のオーパーツについてはNASAは一切のコメントを出していない。

![GEHEIMER APOLLO 20 FILM // SECRET APOLLO 20 FILM - YouTube]() GEHEIMER APOLLO 20 FILM // SECRET APOLLO 20 FILM - YouTubeyoutu.be

GEHEIMER APOLLO 20 FILM // SECRET APOLLO 20 FILM - YouTubeyoutu.beDies soll ein Apllo-20 Flug über den Mond von 1976 sein, mit Aufnahmen eines UFOs, welches angeblich schon 1971 entdeckt wurde. This should be a Apllo-20 fly...

+7

-2

-

1069. 匿名 2016/02/20(土) 17:13:46

>>1063さん。

>>1048です。

いろいろ探していただいて、ありがとうございます。

私が見たテレビは最近よくある2時間特番の「不思議映像大集合」みたいなものだったと思います。

テレビではもう少し映像が鮮明でわかりやすかったのですが、どう見ても偶然には見えず、意図して隕石に近づいて割ったような印象を受けました。+12

-1

-

1070. 匿名 2016/02/20(土) 17:44:14

>>1069

UFOですよね

そうでなければロシア政府の捏造かも?としましたが、それは第二次世界大戦後から米ソはテクノロジー競争が激化しているからです

米は特に捏造が疑わしく、ソは負けじと頑張りすぎて原子力事故多発…

この映像はUFOであろうがなかろうが結果的に隕石(?)を撃墜するだけの防衛機能があるからロシアを敵にまわすなという間接的なアピールになっています

仮に捏造として、それで世界が救われるのなら私はそれも有りかと思います+8

-5

-

1071. 匿名 2016/02/20(土) 18:00:35

1062です

海外のサイトで解りづらくてごめんなさい(汗

モナリザの宇宙船として引用されていた月面の写真のもととなっている、

NASAが公開している原本の写真。

これの宇宙船とされている葉巻型の部分を拡大し、解像度と輝度をあげる。

つまり影となっている部分を明るくすることにより

それの実体を明らかにしている試みです。

これを見ますと、本物の宇宙船もしくは人工物であれば

いくら解像度を上げようが宇宙船は宇宙船のまま。

しかし実際に解像度を上げた結果、影となっていた部分は岩であることが

見てとれますね。

この解像度をどんどん上げていく比較方法で、この葉巻型のものが

宇宙船ではなく岩であることが分かるのです。

YouTubeで宇宙船ぽく描かれていた映像は

NASAが公開した写真の影の部分を濃くして浮き上がらせたり、

それらしい模様を書き足した加工画像なのではないでしょうか。

NASAが所持している月面写真のうち、ほんの数%しか公開されていないと言われています。

その少数の写真の中に本物の宇宙船を写した写真を紛れ込ませるような真似を

NASAという組織が行うとは私にはとても思えないのです。

+5

-2

-

1072. 匿名 2016/02/20(土) 18:10:54

>>1042

>>NASAもキレイに無視してる

ここの部分読んで逆に本物だったんじゃないの?と逆に思った♪

>>1044

>>映像の宇宙人をネグロイドにせずモンゴロイドにしたのはなぜだろうね

ほんとですよね。モンゴロイドというのがリアルだし、偽物にわざわざ第三の目なんて入れるだろうか?

第三の目って、実際宇宙人にある生命体がいるそうですよ。額にあって、テレパシーで会話する時に、パッパッと光るそうです。+5

-5

-

1073. 匿名 2016/02/20(土) 18:20:35

>>1071さん ありがとうございます

私は宇宙船の画像が岩かどうかはもっとアップの写真を見てから判断しようと思います(疑い深くてごめんなさい)

しかし数%しか画像を公開していないなんて…NASA情報共有しようよ~!+6

-0

-

1074. 匿名 2016/02/20(土) 18:35:26

>>1063

UFOが隕石を突き抜けていく映像ですよね。こんな芸当、三次元の技術ではできません。

内部地球の方が危険を察し、隕石の中に飛び込んで粉々にしたらしいです。

チャネラーの方がそう聞いたそうです。+6

-4

-

1075. 匿名 2016/02/20(土) 19:13:09

聖ヤヌアリウスの血

305年にローマ帝国によって斬首された、ナポリの守護聖人、聖ヤヌアリウスの乾いた血を、聖人の保存された首のそばに置くと、液状化し、泡立つという。これが年に18回も起こるらしいです。

この血はナポリの安泰と関係があり、血が液体になると、町は火山の噴火や地震、疫病から守られ、液化しないと、差し迫る災害の予兆だと言われています。

1980年は液化せず、イタリア南部で起きた地震のため、3000人近くが亡くなりました。

+18

-0

-

1076. 匿名 2016/02/20(土) 19:15:33

パドヴァの聖アントニウスの腐らない舌

1231年、パドヴァの聖アントニウスは、麦角中毒になり、ろくな手当も受けられないまま35歳で亡くなりました。

死後30年たってから、その遺体を掘り返すと、舌だけが柔らかなまま、まるで生きているような状態で完璧に残っていたといいます。

聖アントニウスは生前、弁のたつたぐいまれな伝道師で、聖書の知識も豊富だったため、舌が腐敗せずに神聖なまま残っていたのも納得がいきます。

この舌はすぐに尊い聖遺物となり、2013年には巡礼者たちがこれをひと目見ようとウェストミンスター大聖堂に押し寄せました。

この年は、舌が発見されて750年目の記念すべき年でもありました。

+9

-1

-

1077. 匿名 2016/02/20(土) 19:25:22

白亜紀の指

出土したのはアメリカのテキサス州グレンローズから数キロはなれたチョークマウンテンの泥炭土層からこの土地に住む住民がたまたま発見したものです。

この地層からは絶滅した鱗木類の化石も見つかっており指の化石と鱗木の化石は、ほぼ同時代の白亜紀のものとされています。

外観を見た感じでは爪も残った指の化石にしか見えません。

この指の化石は成人女性の指ではないかという声もありますが、単なる指に似ているだけではないかと思われたため切断して調べてみました。

すると切断面で皮膚の組織や骨髄などあり明らかに人間の指であることは間違いないと鑑定されました。

また、このように肉質そのまま化石化することは非常に珍しいことで、高圧で瞬時に固まれば可能とされていますが白亜紀にそのような高圧を出すことは可能だったのか疑問です。+16

-0

-

1078. 匿名 2016/02/20(土) 20:31:03

アポロ12号月面着陸時

半透明のピラミッド型UFOを目撃、それらに監視されていました。そのUFOは月面上の数メートルにホバリングしており、暗黒の空へ虹色の光を放っていました。1969年、嵐の海に着陸したアポロ宇宙飛行士も同じUFOを目撃し、それは後に“縞模様の眼鏡”と呼ばれるようになりました。

英国のストーンサークルを彷彿とさせる構造岩。

月面上の浮遊物

+11

-0

-

1079. 匿名 2016/02/20(土) 20:44:18

この指を撮影したのはエジプトへの古代遺跡発掘に情熱を注ぐスイスのグレゴリー・シュペリ(56歳)。

過去に何度もエジプトを訪れ発掘調査を行っていたが、1988年、エジプトの盗掘者グループから連絡を受けました。

彼らは「300ドル払えば、“お宝”を見せてやる」と持ちかけたそうです。

その話に乗り、首都カイロから100キロ北東にある農場に向かいました。

お金を支払うと、彼らはぼろ布に包まれた巨大なミイラ化した指を見せてくれました。

楕円形の箱に入っていたその指は、曲がった状態で驚くほど軽かったといいます。

シュペリは売ってほしいと交渉を持ちかけましたが、アラーの御名の下、指を売ることはできないと拒否されたそうです。

結局写真だけを撮影しこの場を後にしました。

その後、指のことが頭を離れないシュペリは2009年、再びエジプトへと向かいましや。

あの時の盗掘者グループを血眼になって探し回りましたが結局見つからなかったと言います。

今どこにあるのでしょうね・・・。

+10

-0

-

1080. 匿名 2016/02/20(土) 20:58:35

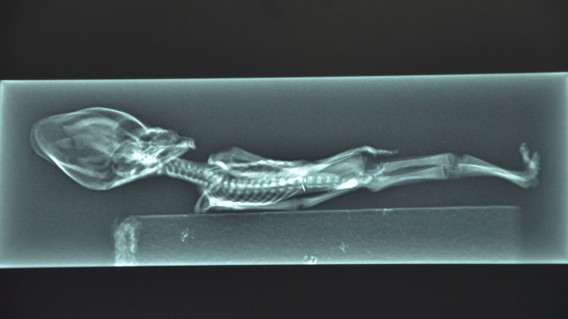

アタカマ・ヒューマノイド

アタカマ・ヒューマノイドは2003年10月19日、オスカー・ムニョスという男性が、アタカマ砂漠のゴーストタウンラノリアで発見したもので、ムニョス氏は発見当初、このミイラに関し、「人間とは異なる9本の肋骨があり、頭の形が極端に長く膨らんでいて、皮膚はウロコで覆われているようだった」と語っています。

結局このミイラは人間の胎児だったそうだ。胎児というか胎児サイズで出産後6~8年生き延びた男性だということなのだそうです。

その証拠に呼吸し、食べ物を代謝した後が見られたといいます。

これは突然変異ではないかとみられています。

これは、米カリフォルニア州スタンフォード大学の幹細胞生物学研究スタッフが行ったエックス線テストやDNA鑑定で明らかになったもので、エイリアンなどではなく、猿でもなく、人間の遺伝子を持っていたといいます。

そう言われても人には見えません・・・。

+20

-0

-

1081. 匿名 2016/02/20(土) 22:27:58

この人たちはシュメール人ではないかもしれません

コーカソイドの特徴をよく表現してはいますが、実際こんな人間はいませんよね

人がモンスターに見える映像をご存知ですか?

![人がモンスターに見える?!話題の動画【やりすぎ都市伝説】 - YouTube]() 人がモンスターに見える?!話題の動画【やりすぎ都市伝説】 - YouTubeyoutu.be

人がモンスターに見える?!話題の動画【やりすぎ都市伝説】 - YouTubeyoutu.be【やりすぎ都市伝説】2週連続2時間SP 主題:人がモンスターに見える?!話題の動画 語り:有村昆 内容: ・全米でも話題になった目の錯覚を利用した動画 ・ある一点を見つめながら動画を見ていくと... やりすぎコージープレゼンツ動画

ふだん見てる顔でないと違うパーツが強調されて見えてしまうのです

このことから目が異常に大きく表現されているコーカソイドはシュメール人ではないと考えられませんか+10

-1

-

1082. 匿名 2016/02/20(土) 22:58:30

>>1070です

このトピにしてはマイナスがついちゃいましたので、ついでに最近のモヤモヤをぶちまけてスッキリしようと思います

m(_ _)mごめんなさい

アメリカが人類初「重力波」を捉えました

日本の『かぐら』が建設中の今…

タイミング的にモヤモヤするわー

あー私って結構ブラックだわ+4

-4

-

1083. 匿名 2016/02/20(土) 23:54:27

>>1074ですが、どうやったのか抜粋しました。

「隕石を破壊したのは、私の宇宙船で、小惑星の後方から衝突した。私は、小惑星の尻尾から入り、前方から抜け出た。宇宙船を次元的に変態させて小惑星の中心に入り込んだ。そして、力の場を拡張させ、それによって小惑星を破壊した。」だそうです。

+5

-3

-

1084. 匿名 2016/02/21(日) 06:55:43

>>1067

ありがとうございます!

トピが閉じてしまっても楽しませていただきます

(≧∀≦)

+9

-1

-

1085. 匿名 2016/02/21(日) 10:40:53

シュメール神話によると、ニビル星のアヌンナキは労働用に人間を量産した。人間はアヌンナキと猿のハイブリッド。

シュメール人自身は自らを「ウンサンギガ」(「混ぜ合わされた者」と呼んでいた。様々な人種がいたらしい。

人類はアヌンナキが作った奴隷だったのね…+14

-3

-

1086. 匿名 2016/02/21(日) 11:20:04

ちょっと怖いのも・・・。

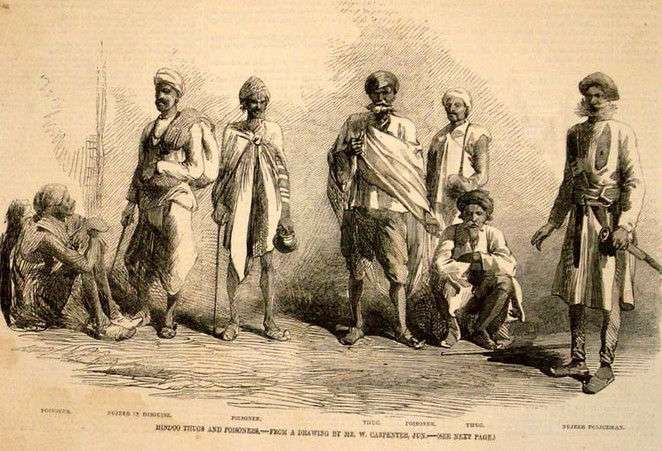

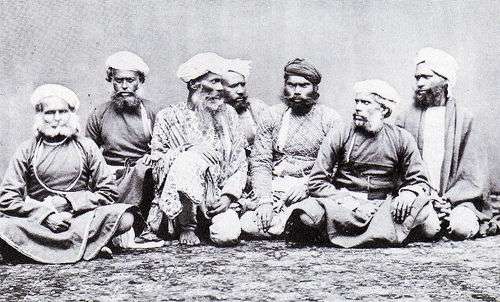

サギー(thugee 旅人殺戮教徒)

活動地域】インド

【設立年】12世紀ごろ

【目的】金品強奪/インド神話崇拝

12世紀ごろからインドに存在した暗殺集団。「タギー」「パンシガル」とも呼ばれる。

ヒンドゥー教の死の女神「カーリー」への供物として殺害を行った。

教義では、血はカーリーに捧げるものとされ流血を禁じていたため、殺害の方法は絞殺に限った。

裕福な旅人や旅の商人をターゲットとし、仲間が気を逸らせている間に音もなく血も流さず殺し、荷物を奪った。

凶器がスカーフによる絞殺ということで、持ち物の中に発見されても罪に問えない利点もあった。

サギーが歴史上の記録に現れ、壊滅する1853年までの約300年間に、少なくとも200万人が殺害されたと推測されている。

19世紀半ば、イギリス植民地政府の役人が、インド人の迷信として存在が信じられなかったタギーの実態を、

幾度にも渡る暗殺の危機にさらされながら暴き、2年間に渡る掃討戦でサギーは壊滅した。

メンバーの中にはベーラムという男がおり、50年間に渡る犯行で931人を殺害したと供述している。

+13

-0

-

1087. 匿名 2016/02/21(日) 11:37:06

バートリ・エルジェーベト

16世紀のハンガリーの貴族。

史上名高い連続殺人鬼とされ、吸血鬼伝説のモデルともなりました。

夫と死別後に残虐趣味はエスカレートしたようです。当初は領内の農奴の娘を誘拐したりして惨殺していたようですが、やがて下級貴族の娘を「礼儀作法を習わせる」と誘い出し、残虐行為は貴族の娘にも及ぶようになりました。残虐行為は惨く、歳若い娘を「鉄の処女(拷問器具)」で殺し、その血を浴びたり、拷問器具で指を切断し苦痛な表情を見て笑ったり、使用人に命じ娘の皮膚を切り裂いたり、性器や膣を取り出し、それを見て興奮しだすなど、性癖異常者だったといいます。

被害者の数は、エルジェーベト本人の記録では650人だといいます。+17

-1

-

1088. 匿名 2016/02/21(日) 11:42:56

メアリー1世 (イングランド女王)

メアリー1世は、イングランドとアイルランドの女王(在位:1553年7月19日 - 1558年11月17日)。ヘンリー8世と最初の王妃キャサリン・オブ・アラゴン(カスティーリャ女王イサベル1世とアラゴン王フェルナンド2世の娘)との娘として、グリニッジ宮殿で生まれました。イングランド国教会に連なるプロテスタントに対する過酷な迫害から、ブラッディ・メアリー(血まみれのメアリー)と呼ばれました。

血を思わせるトマトジュースとウォッカを混ぜたカクテルの「ブラッディ・マリー」の名はこのメアリー1世の異名に由来するそうです。

+12

-1

-

1089. 匿名 2016/02/21(日) 12:04:43

血天井【伏見城】

慶長5年(1600)、関ヶ原の戦いの直前、徳川家康は会津の上杉景勝討伐に向かうため、留守居として鳥居元忠(1539~1600)以下1800名に伏見城を守らせていました。

すると家康が京を離れた隙を狙っていた石田三成の軍勢9万が伏見城を攻撃!鳥居元忠とその部下は三成軍を少しでも長く京に留まらせ、会津まで援軍に行かせないようにと奮戦しましたが8月1日遂に力尽き、落城の際に鳥居元忠ら380名以上が自刃(元忠は討ち死にとの説も有)。

鳥居元忠達の遺骸は関ヶ原の戦いが終わるまで約2ヶ月もの間、伏見城に放置され、その血痕や顔や鎧のあとが縁側の板に染み付き、いくら拭いても洗っても落ちなかったそうです。

そこで供養のため寺に移した際に、足で踏む床板にしては供養にならないからと、天井にして手厚く供養しているものがいわゆる「血天井」として京都各地に今も残っているのです。

養源院、源光庵、正伝寺、宝泉院、興聖寺に移築されています。+15

-0

-

1090. 匿名 2016/02/21(日) 12:11:41

お菊井戸【姫路城】

永正年間のこと、城主小寺則職の執権青山鉄山が城の乗っ取りを計画。これに気づいた忠臣の衣笠元信は、愛妾のお菊を青山家に女中として送り込み内情をスパイさせますが青山一家のクーデターは成功。

それでもお菊は青山家に残り、龍野に逃れた元信に情報を送っていましたが、ついに町坪弾四郎に気づかれてしまい、それを盾に結婚を迫られます。

しかし、お菊はどうしても首を縦に振りません。

腹を立てた弾四郎は家宝の皿10枚のうち1枚を隠し、お菊の不始末として責め殺して井戸に投げ込みました。

それからというもの毎夜、「1枚、2枚…」と皿を数えるお菊の悲しげな声が井戸から聞こえるようになったといいます。

その後、元信ら忠臣によって鉄山一味は滅ぼされ、お菊は「於菊大明神」として十二所神社の境内にあるお菊神社に祭られています。+16

-0

-

1091. 匿名 2016/02/21(日) 12:13:46

築城時に殺された者の呪い【熊本城】

加藤清正が熊本城を築城中にある工事現場に2、3人分の働きをする評判の力持ちの者がおりました。

しかし、その正体は、過去に清正に打ち取られた者の息子であるという噂が流れ、それを信じた清正によって騙され、自ら掘った井戸に生き埋めにされてしまいます。

その後、基礎工事ができ、無事の完成を願う祈祷をした修験者が「この地には騙されて生き埋めにされた男の呪いと、その父の呪いがある!」と見抜いたために殺されてしまいます。

死のまぎわに修験者は

「私を人柱にしても呪いは無くなりません・・・きっと殿様の家は滅びるでしょう」

と言い残し、命果てたそうです。

加藤清正はこの10年後に突然亡くなり、その嫡男である加藤忠広も、配流となり2代で加藤家は滅亡します。+17

-0

-

1092. 匿名 2016/02/21(日) 12:20:22

片目の女の怨霊【丸岡城】

丸岡城を築城する際に、天守台の石垣が何度も崩れて工事が進行しなかったため、人柱を立てることとなりました。

城下に住む貧しい片目の未亡人「お静」は、息子を武士に取り立てる事を条件に人柱となる事を申し出ました。

その願いは受け入れられ、お静は人柱となって土中に埋められ、天守の工事は無事完了しました。

しかし、柴田勝豊はほどなく移封となり、その約束は果たされなくなったそうです。

それを怨んだお静の怨霊は大蛇となって暴れたといいます。

毎年4月に堀の藻を刈る頃に丸岡城は大雨に見舞われ、人々はそれをお静の涙雨と呼びました。

城内にはお静の慰霊碑が残っています。

柴田勝豊は移封された一年後に28歳という若さで死んでしまいます。

これもお静の祟りなのでしょうか。+16

-0

-

1093. 匿名 2016/02/21(日) 12:25:58

事情もわからず埋め殺された娘の祟り【松江城】

築城時に天守台の石垣を築くことができず、何度も崩れ落ちました。

人柱がなければ工事は完成しないと、工夫らの間から出たそうです。

そこで、盆踊りを開催し、その中で最も美しく、もっとも踊りの上手な少女が生け贄にされました。

娘は踊りの最中にさらわれ、事情もわからず埋め殺されたといいます。

石垣は見事にでき上がり城も無事落成したが、城主の父子が急死し改易となりました。

人々は娘の無念のたたりであると恐れたため、天守は荒れて放置されました。

その後、松平氏の入城まで天守からはすすり泣きが聞こえたという城の伝説が残ります。

また、城が揺れるとの言い伝えで城下では盆踊りをしなかったといいます。

+13

-0

-

1094. 匿名 2016/02/21(日) 20:40:13

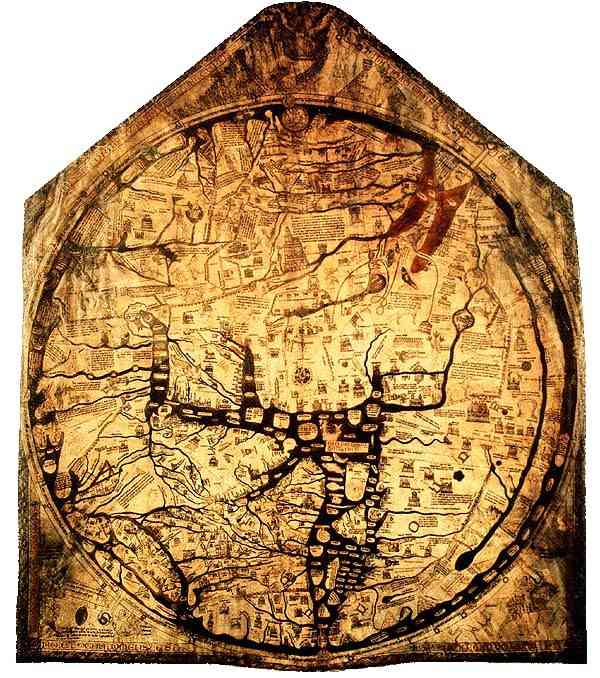

ヘレフォードの地図(Hereford Mappa Mundi)

1300年頃に作成された、中世ヨーロッパの思想を反映した世界地図。

「マッパ・ムンディ」と呼ばれる中世ヨーロッパで製作された地図で、その中でも現存する最大のものです。

製作年代は14世紀前半で、「ホルディンガムとラフォードのリチャード」という人物の作とされています。

大きさは縦1m60cm×横1m30cm、上質な皮の紙にインクを用いて描かれています。

この地図は3つある祭壇画の中央部分で、左のパネルには大天使ガブリエル、右のパネルには受胎告知があったとされるが現存しはしていなません。

地図は東が上になっており、ヨーロッパとアフリカの表示は何故かひっくり返っています。

また、頂点付近の日本にあたるところには「HEAVEN」(天国)と記されているそうです。

そして、東の果てでは楽園エデンからの追放、最後の審判が描かれています。

+6

-0

-

1095. 匿名 2016/02/21(日) 20:42:41

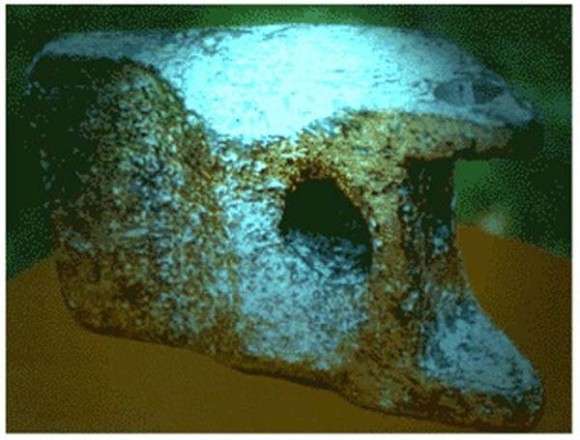

石の世界地図(Ecuador stone map)

南米・エクアドルのラマナで1984年に発見された地図が石に描かれた遺物。

大きさは縦60cm、横40cm、奥行き30cm程度で、どの文明のものかは不明です。

この石には南北の回帰線を境とする世界地図が描かれており、

南北アメリカの大陸、ヨーロッパの大陸、アジアの大陸の一部のほかに、3つの未知の陸地の輪郭が刻まれています。

地図が描かれた年代は数千年前~1万年前と見られており、地球を上空から見て描いたような地図になっています。

また、石には目に似た印が2つ嵌め込まれており、

1つは中東・バビロンの辺りに、もう1つは石のあるエクアドルに埋め込まれ、白線で結ばれています。

そのため、古代メソポタミア(中東)とエクアドル(南米)の間に文化的接触があったという推測が存在します。

メソポタミアと石の目が一致するらしいです

+9

-0

-

1096. 匿名 2016/02/21(日) 20:44:55

バシキールの立体地図(Bashkir's Dashkin kamen)

ロシアのバシキール共和国にあるチャンダール村で1999年に発見された石版。

地表から約1m地下にあり、高さ1m50cm、幅1m、重さは約1tでした。

石版は3層の特殊なセメントから生み出されており、3番目の層は白色の磁器だったといいます。

製造年代は1億2000万年前といわれている(調査方法は不明)。

また、科学的な調査の結果、石版はバシキール地域の立体地図(3D MAP)であることがわかり、

そこには現存しない1万2000mにもおよぶダムのようなものが描かれていました。

バシキール国立大学の教授は、石版の上にあるレリーフが、手作業ではなく機械的に削られたという事も指摘しています。

しかし、1億年前となれば機械的作業はおろか、人類の誕生(ヒトの歴史は約200万年)すら迎えておらず、地球外生命体によるものという説も挙げられています。

+11

-0

-

1097. 匿名 2016/02/21(日) 20:46:25

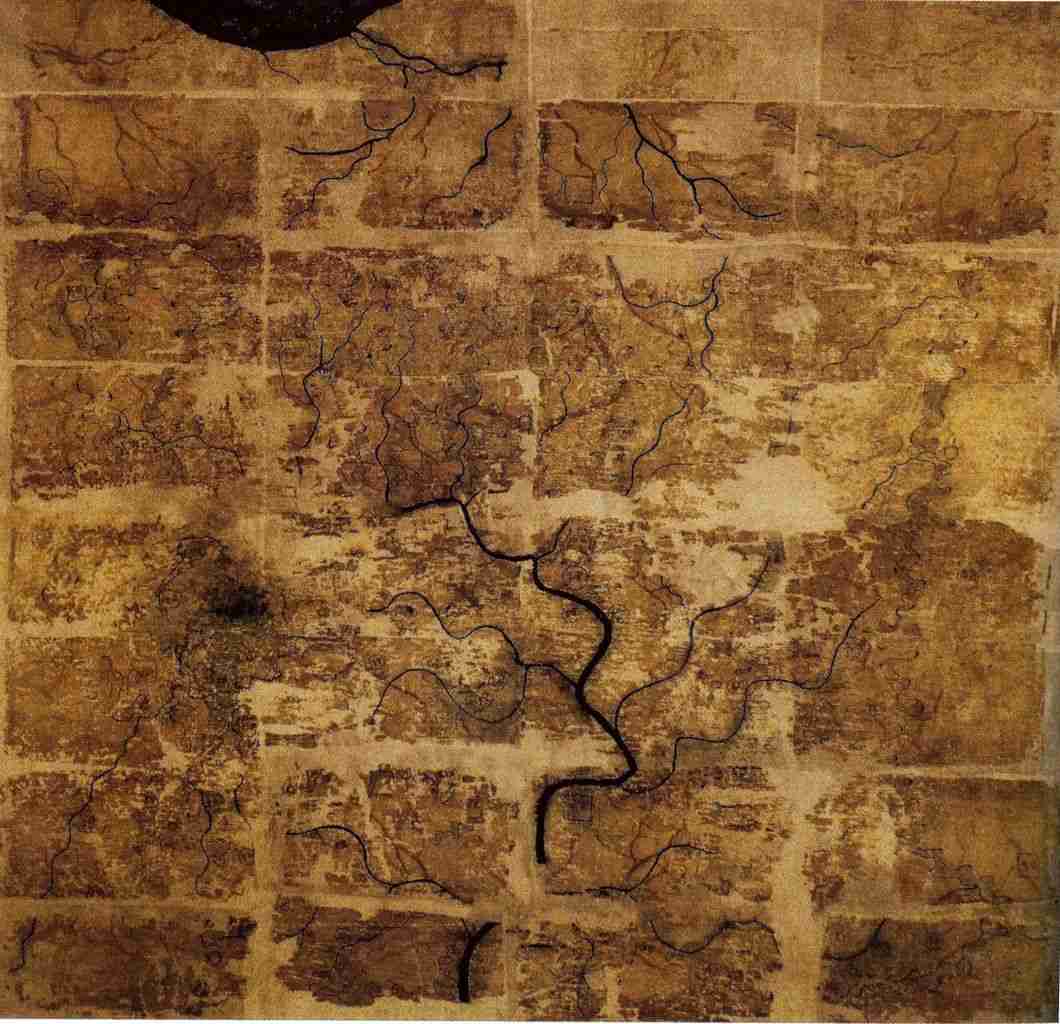

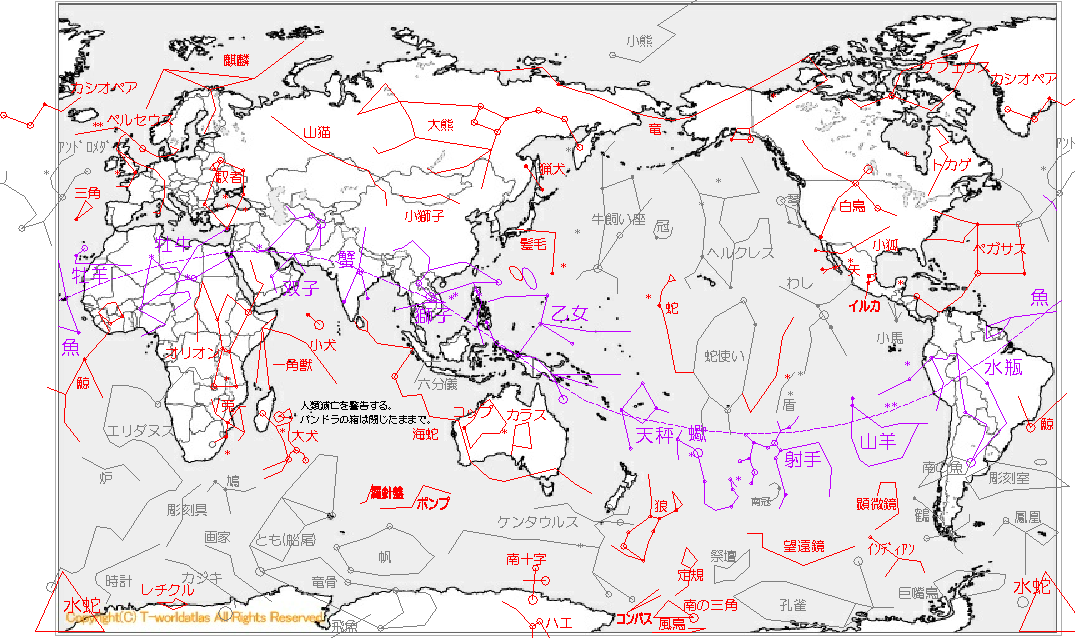

中国の衛星撮影地図

正式には「長沙国南部図」と呼ばれているもので、

中国・湖南省の博物館に収蔵されている縮尺約18万分の1の地図。

2100年前の「馬王堆漢墓」(利蒼と妻子を葬ったといわれる墓)から発見されたといわれます。

馬王堆漢墓は1972年から発掘が開始されたので、発見されたのはその頃と思われます。

地図は長沙国南部を描いたものとされ、幅50cmの帛を2枚つなぎ合わせた約1mの正方形で、縮尺は17~19万分の1。

描写の中心となる部分は非常に精度が高く(河川の屈曲がほぼ現在のものと一致するなど)、

現在の測量技術はもとより、衛星写真で撮影された地図と寸部違わぬ精度で描かれています。

同地図を保管している王世平教授は、この地図の現本は数千年前にあった人口衛星から撮影した写真を元に作成されたと主張しています。

+9

-0

-

1098. 匿名 2016/02/21(日) 20:49:28

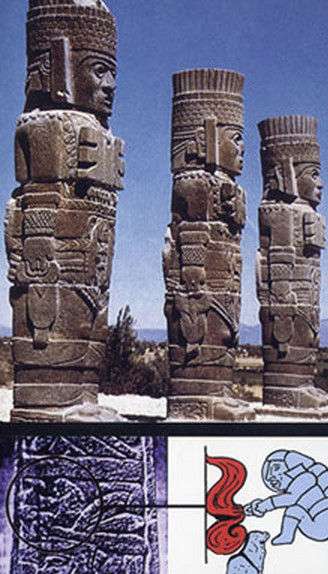

トゥーラの戦士像(Tula warrior statues)

メキシコ・イダルゴ州にある遺跡「トゥーラ=シココティトラン」の戦士像。

この遺跡にある「ピラミッドB」と呼ばれる建物は、構造などがチェチェン・イツァの建物と酷似しており、

どちらが先の技術なのか論争が繰り返された過去があります。

そのピラミッドBの上に立つ戦士像は、腰にホルスターに入った銃のようなものを携えているという話があります。

写真を見たところそのようにも見えなくもないが、何かの工具のようにも見えます。

セント・クラウド州立大学のアイヴァン・ ワトキンズ教授は、

トゥーラ以外の遺跡でも多くの切り石が未知の技術によって切断・加工されており、太陽光を利用した熱放射装置のような技術があったのではないかと主張しています。

下の写真は、装置で火を扱う戦士が彫られているという説があります

+10

-1

-

1099. 匿名 2016/02/21(日) 20:52:38

コッテンフォルストの鉄柱(Iron pillar of Kottenforst-Ville)

ドイツのコッテンフォルストにも錆びない鉄柱といわれるものが存在します。

地元では「Eiserner Mann」(英語訳でIron Man=鉄の男)と呼ばれています。

しかし、デリーの鉄柱の方が圧倒的に有名になってしまったため、写真や記述は少ない。

地上に1.4m、地中に2.7mの深さまで埋められた鉄柱で、600年以上の間錆びていない部分があるそうです。

鉄は酸素を取り込み、鉄鉱石などは酸化鉄の状態で安定し、精錬した鉄も同様に酸化するため、過程で生じる酸化鉄は錆となります。

デリーの鉄柱はインド特有のリンという不純物や観光客が触れた事などが原因として挙げられていますが、

ドイツの鉄柱はsandbed pouring techniqueという技術が使われたと考えられています。

+12

-0

-

1100. 匿名 2016/02/21(日) 21:07:29

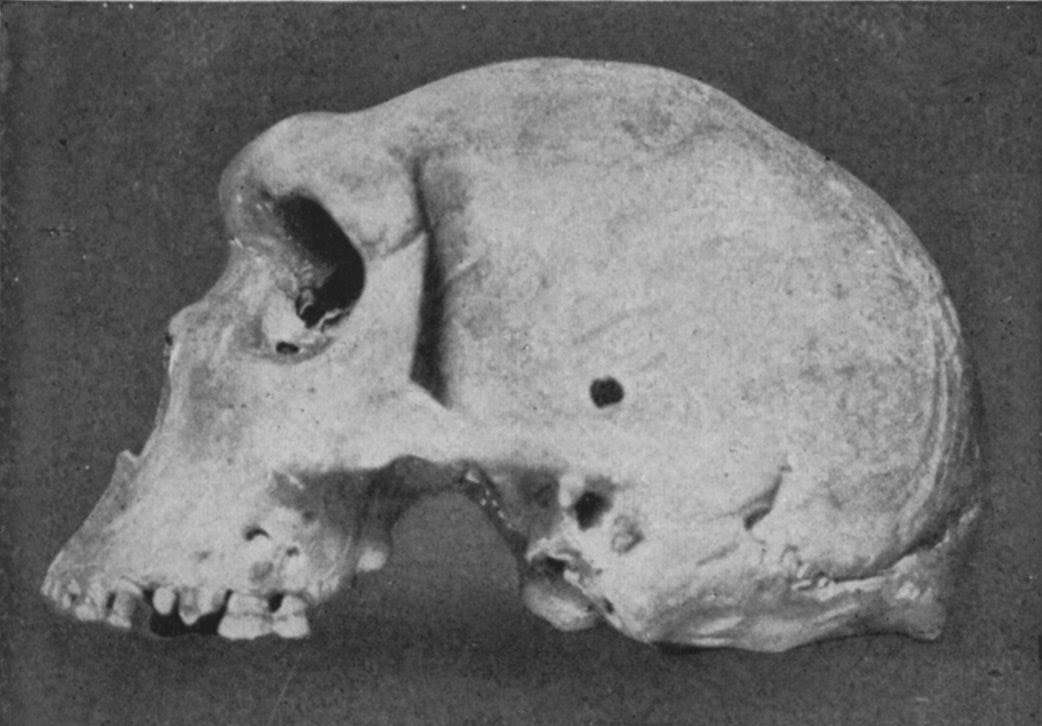

褐炭の頭蓋骨/フライベルグ・スカル(Freiberg lignite skull)

19世紀初頭、鉱山で栄えたドイツのフライベルグで発見された頭蓋骨型の遺物。

1500万年前に形成された中央ヨーロッパの褐鉄鉱石の地層から見つかりました。

大きさは不明。褐炭、褐鉄鉱石、磁鉄鉱石で構成されています。

当初の研究では、炭素素材量が人間の頭骨の内部に蓄積し出来たものであると判断されています。

その後何度も分析が行われ、無名の一般人が作った贋作という見解が一般的でしたが、

1998年にCTスキャンで調査したところ、頭蓋骨内部が樹木の年輪のような層をなしていることが判明したといいます。

贋作だとすれば、高熱の素材(褐炭の融点が110度~360度であるため)の薄膜を1枚ずつ重ねて作り上げたことになり、

また、当時そのような手法で制作された工芸品は存在しないことから、模造品の可能性は低いとする主張があります。

+8

-0

-

1101. 匿名 2016/02/21(日) 21:10:36

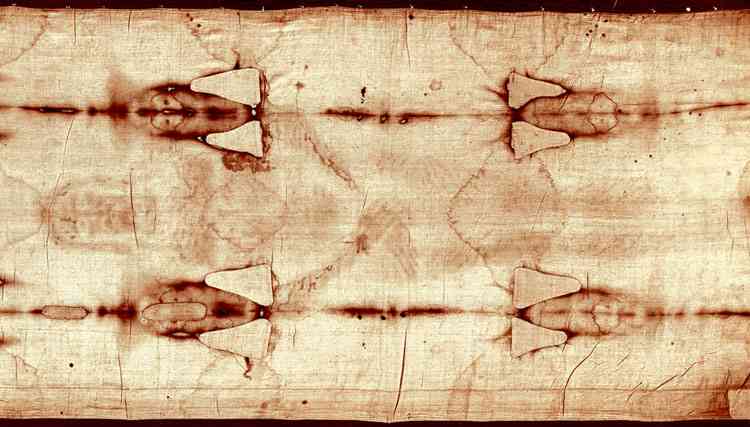

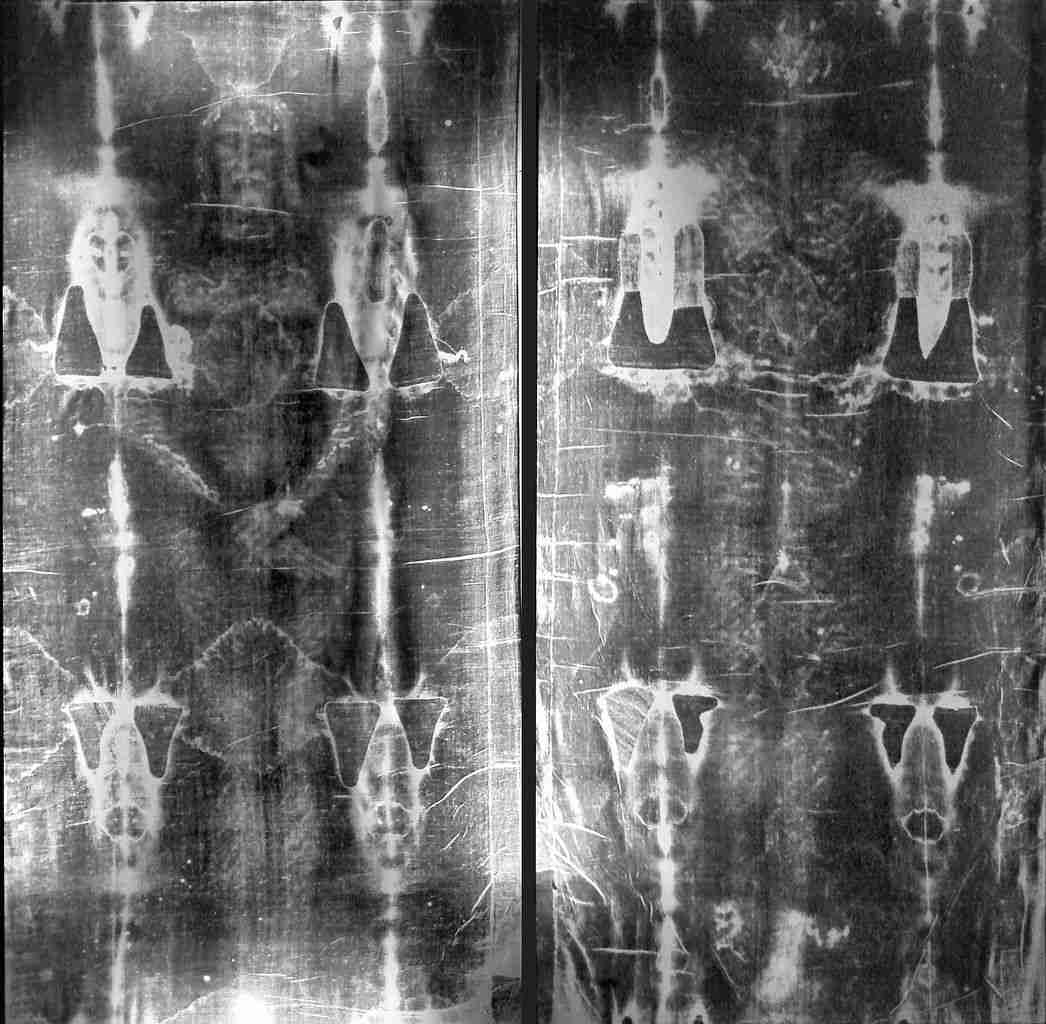

トリノの聖骸布(Shroud of Turin)

聖骸布(Holy Shroud)は、キリスト教でいう「聖遺物の」1つで、

イエス・キリストが磔にされて死んだ後、その遺体を包んだとされる布。

イエスの風貌を写したという布には、「聖ヴェロニカの聖骸布」「自印聖像」など複数が主張されていますが、現存するのはイタリア・トリノの聖ヨハネ大聖堂に保管されている「トリノの聖骸布」のみとなっています。

この聖骸布は1353年、伝存の経緯は不明ですが、フランス・リレのシャルニー家が所有しているところを発見されました。

本体は縦4m、横1.1mの亜麻布(リンネル)で、布の上に痩せた男性の全身像がネガ状に転写されているように見えます。

裏には当て布があてられ、はがすと血の染みが見られます。

布上に残された全身像の痕跡から、頭を中心に縦に二つ折りにして遺骸を包んだと見られ、頭部、手首、足、脇腹部分には血痕が残っています。

信憑性については、本物か捏造かでかなり支持派・懐疑派が分かれています。

2010年には修復後初めて一般公開され、2015年にも一般公開されました。

+18

-0

-

1102. 匿名 2016/02/21(日) 21:15:36

サクサイワマンの逆さ岩(Upside down stairs of Saksaywaman)

サクサイワマンは南米・ペルー、インカ帝国の遺跡で、ナンコ・カパック二世がスペイン軍と戦った要塞とされる(現在は諸説あり)。

「逆さ岩」は、砦から100mほど離れた場所にある、4階建てのビルに相当するほどの巨大な岩石。重さは推定20,000t。

中が削られたり、くり抜かれたりしており、人の手によって加工された様相を呈します。

岩の内部には階段や廊下、らせん状の模様やソファのようなものが作られていますが、

それらの家具は奇妙なことに天地が逆さまの状態になっています。

岩をくり抜いて家のように使っていたとも考えられますが、

家具全てが天井につけられているというのは不自然であり、違う目的で作られたという説もあります。

また、この大岩を逆さまに返すほどの自然現象が起こったならその痕跡が辺りで見つかる筈ですが、その様子もないそうです。

正確な加工時期は分かっておらず、推定5000年前程度のものとされています。

+17

-0

-

1103. 匿名 2016/02/21(日) 21:17:45

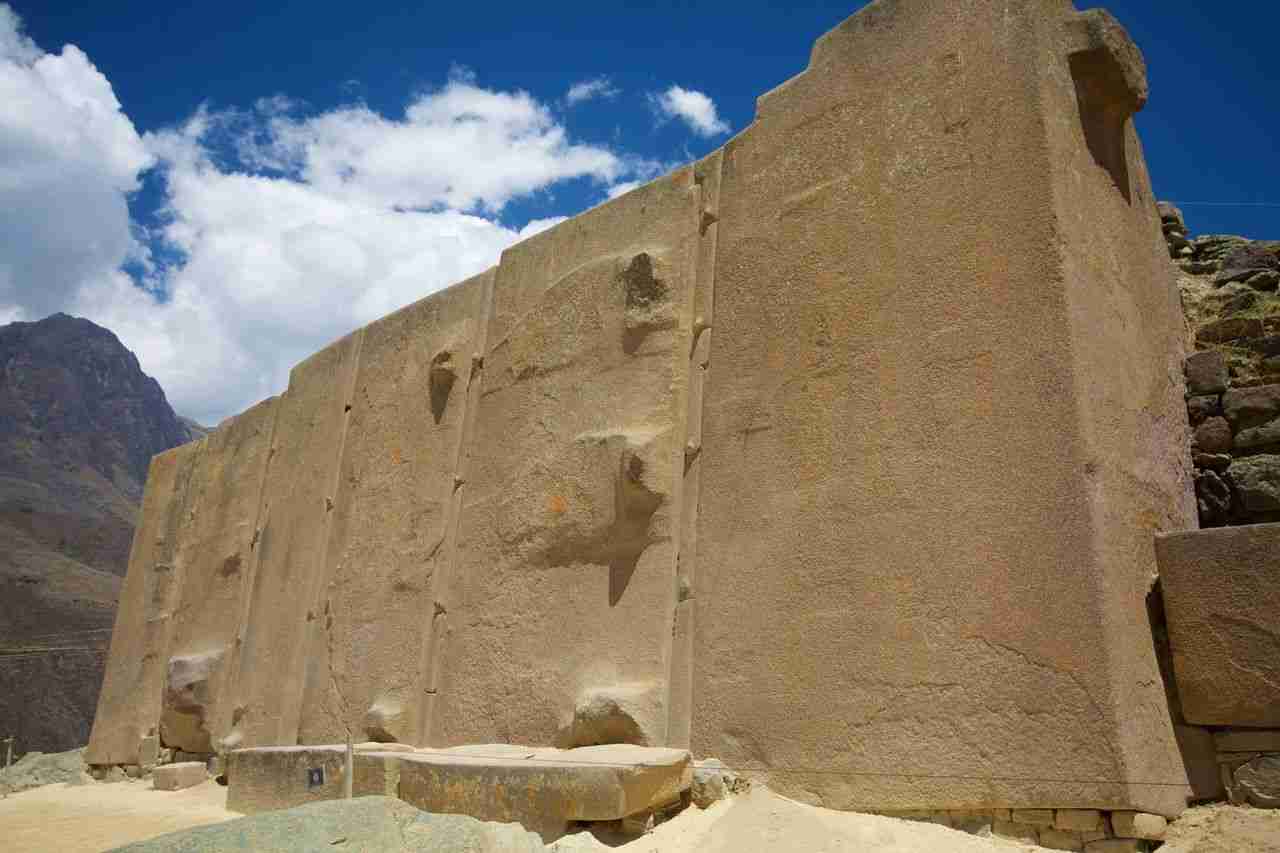

オリャンタイタンボの屏風岩(The walls of Ollantaytambo)

「逆さ岩」と同じく南米ペルー、インカ帝国の遺跡にある構造物。

南米大陸周辺に興ったプレ・インカ文明の1つであるクスコ王国を1200年頃にケチュア族が建国し、

その文化を受け継ぎ興ったのがインカ帝国とされています。

この遺跡には6枚岩が連なる屏風岩があり、1枚平均の高さは4m、重さは50t~80t。

屏風岩が建てられているのは高さ150mほどの丘の上ですが、材料を切り出したと思われる場所は、

丘の下を流れるウルバンバ川の向こう岸の山の中、高さ330mの地点にあります。

インカ帝国には巨石を使った遺跡が数多く残されており、加工技術も謎のままで、表面が非常になめらかに加工されているものが多い。

また、合計300tの石を人力で切り出し、運び、並べて建てるのは不可能に近いため、その面でもオーパーツに挙げられています。

(重さ自体は人力で運搬可能と思われるが、山の斜面では木のコロが使えないと言われる)

+15

-0

-

1104. 匿名 2016/02/21(日) 21:20:39

ストーンヘンジ(Stonehenge)

イギリス・ロンドンから西に約200kmのソールズベリー周辺に位置する環状列石(ストーンサークル)。

アングロ・サクソン人がブリテン島に移住した時には既に存在していたといわれます。

ストーンヘンジは、円陣状に並んで直立した巨石と、それを囲む土塁からなります。

考古学者はこの巨石が紀元前2500年~紀元前2000年の間に立てられたと考えていますが、それを囲む土塁と堀は紀元前3100年頃まで遡るといいます。

遺跡の目的は、「太陽崇拝の祭祀場」「古代の天文台」「ケルト民族のドルイド教徒の礼拝堂」など様々な説が唱えられていますが、未だ結論はでていません。

また、建設技術についても謎が多く、

「巨石の運び方」(丸太と縄で運ぶ/水に浮かべて運ぶなど)、

「石の組み方」(巨石を立てる技術はあったと思われるが、石の上に石を寝かせる技術)、

「労働力」(何百日~何十年かかる年数、労働者、組織力などの謎)など、完全に判明していない部分も多くあります。

この地では巨石のモニュメント以前にも数々の古代建造物が造られており、

それらから当時の生活、文化、思想を紐解くことが重要な鍵とされています。

復元イメージ

+19

-0

-

1105. 匿名 2016/02/21(日) 21:22:47

大湯環状列石

大湯環状列石(おおゆかんじょうれっせき)は、秋田県鹿角市十和田大湯にある縄文時代後期の配石遺跡。

「日本のストーンヘンジ」とも呼ばれています。

昭和6年(1931年)に発見され、約130mの距離をおいて東西に対峙する野中堂と万座の環状列石で構成されています。

山岳丘陵の末端にのびる台地の先端部に造られており、河原石を菱形や円形に並べた組石が二重の環になって配置されています。

外輪と内輪の中間帯には一本の立石を中心に細長い石が放射状に並び、

その形から「日時計」といわれており、万座・野中両方の遺跡にあります。

大湯環状列石が作られた目的に関しては諸説ありますが、近くに構造が似ている遺跡があり、

これは墓であることが明らかになっているため、大規模な共同墓地ではないかという説が有力視されています。

+13

-0

-

1106. 匿名 2016/02/21(日) 21:25:02

王位石

王位石(おえいし)は、長崎県野崎島の沖ノ神島神社にある巨石。

野崎島は長崎県五島列島の北東部に位置する島で、住民表が1人分だけ置かれているほぼ無人の島。

旧石器時代から戦国時代にかけての遺跡や遺物が多数出土している事から、太古より人が住んでいたとされます。

沖の神島神社は飛鳥時代にあたる704年に建てられた社で、五島で最も古い神社といわれています。

王位石は頂上までの高さ24m、両柱の幅12m、頂上の巨石は5m×3mという大きな石の構造物で、

この奇妙な石の配置は自然の産物か、人の手によるものかは不明とされています。

+15

-0

-

1107. 匿名 2016/02/21(日) 21:30:32

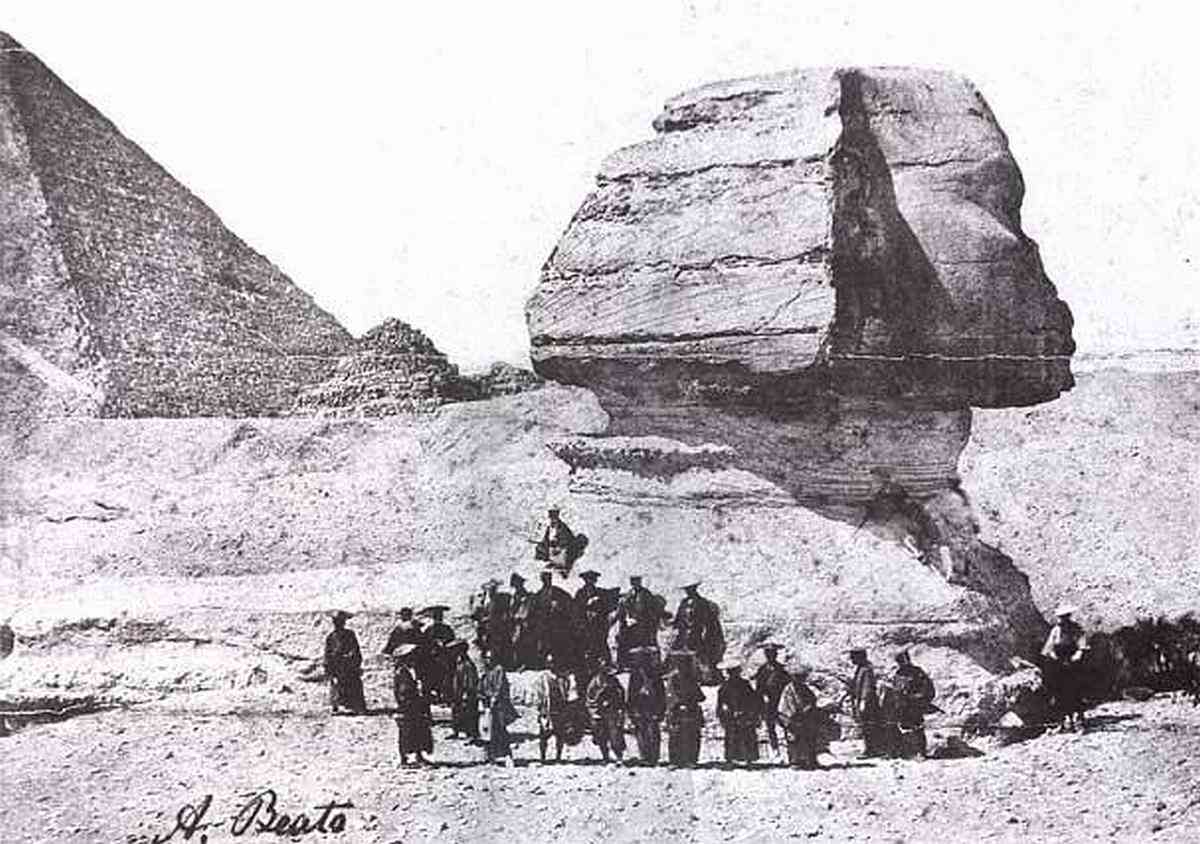

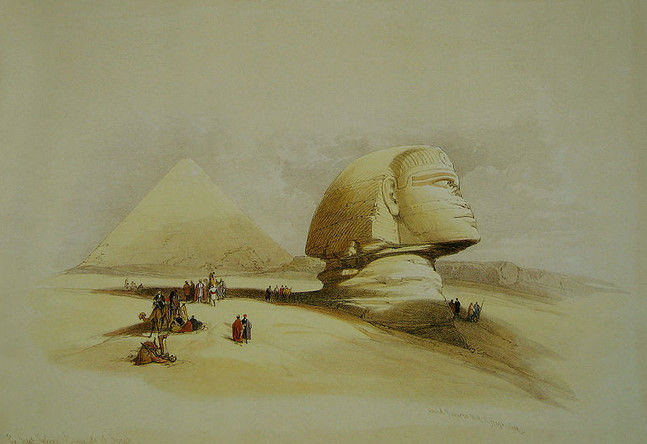

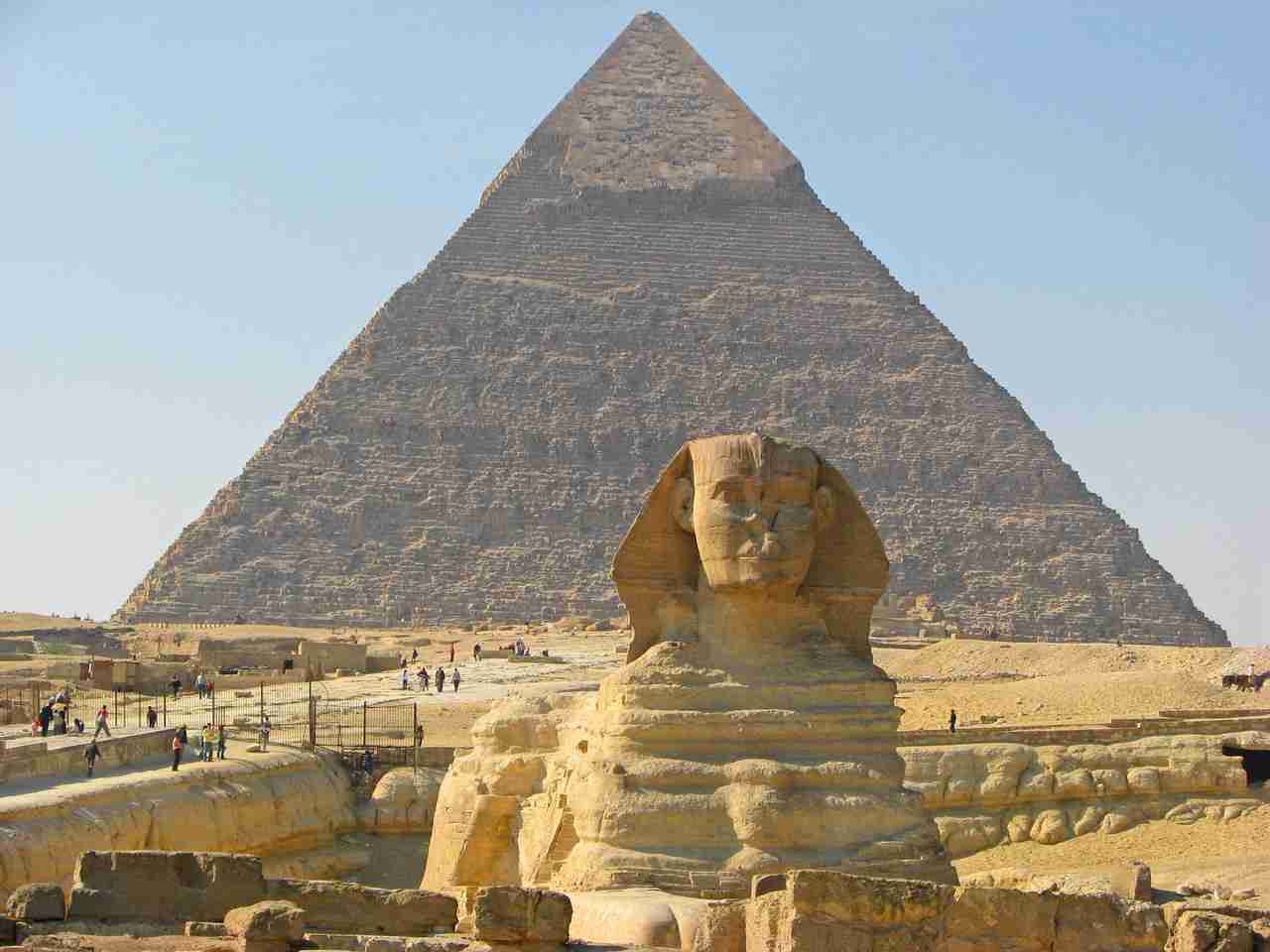

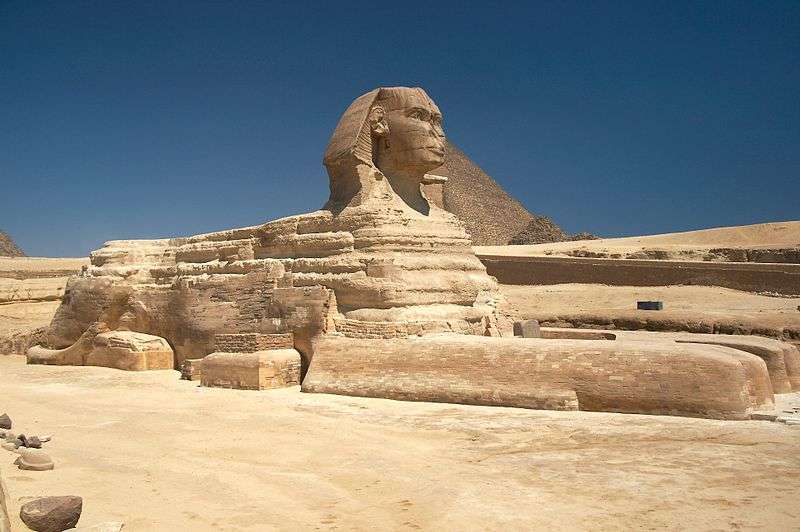

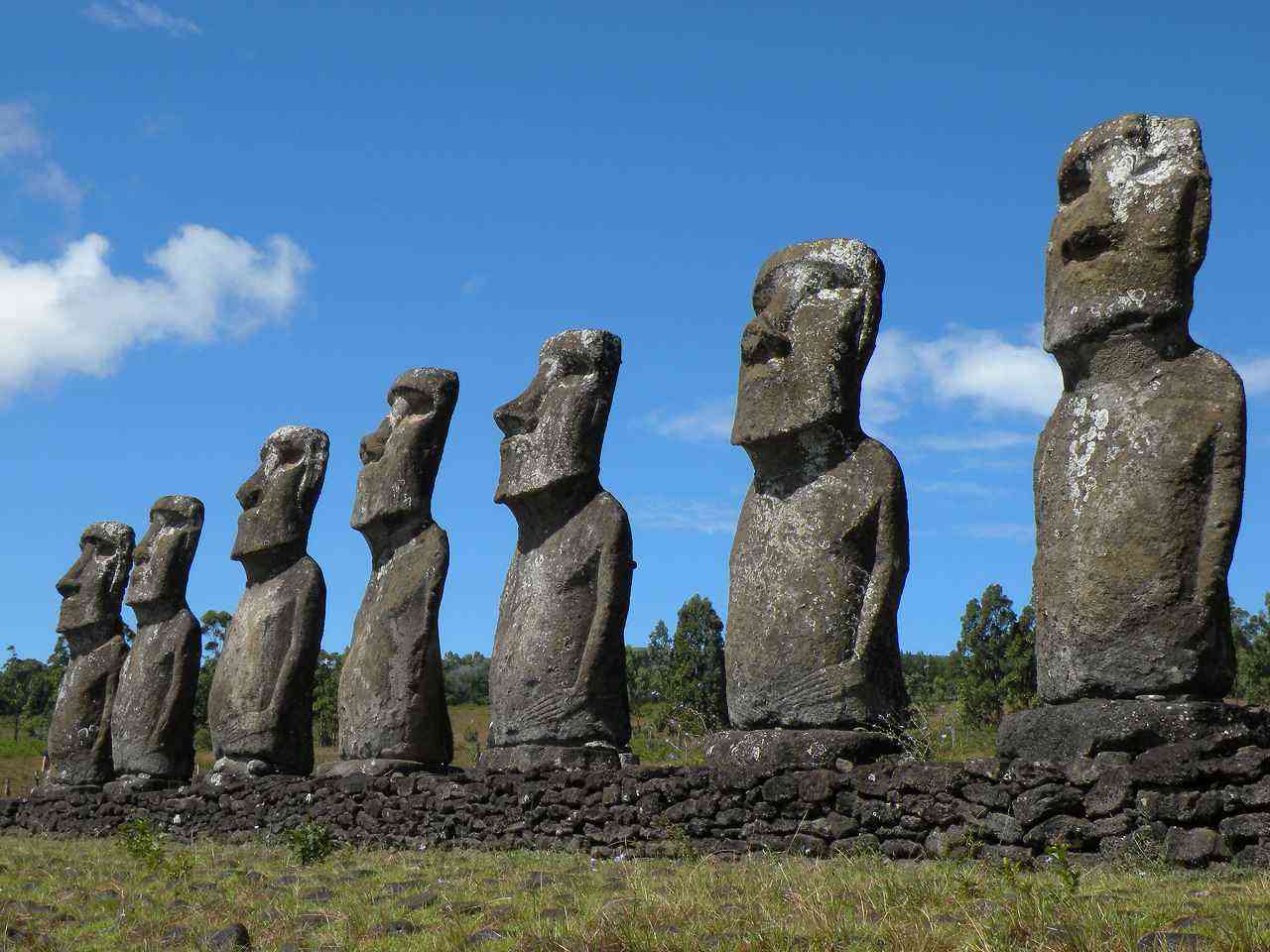

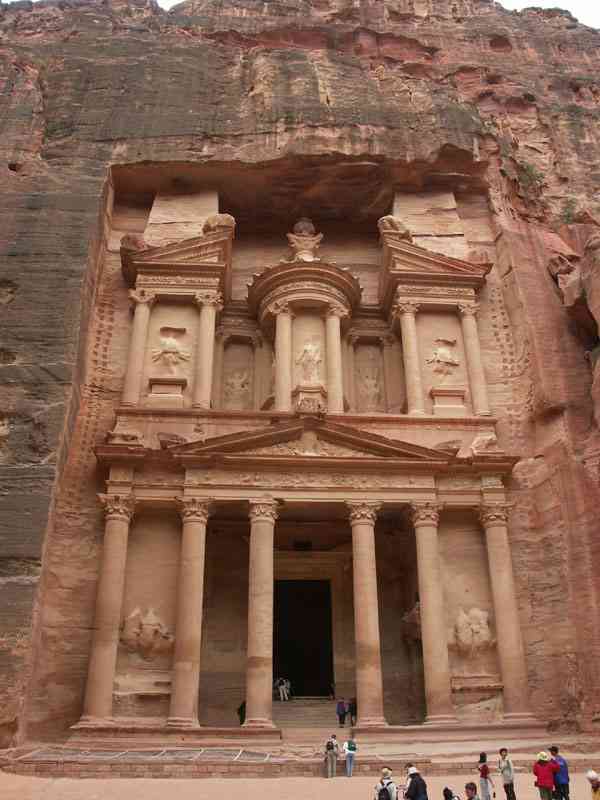

スフィンクスと侍の写った写真

1998年に河田家で発見された写真。

幕末期、交渉のためヨーロッパを訪問した外交奉行・池田筑後守長発たちの一行が、

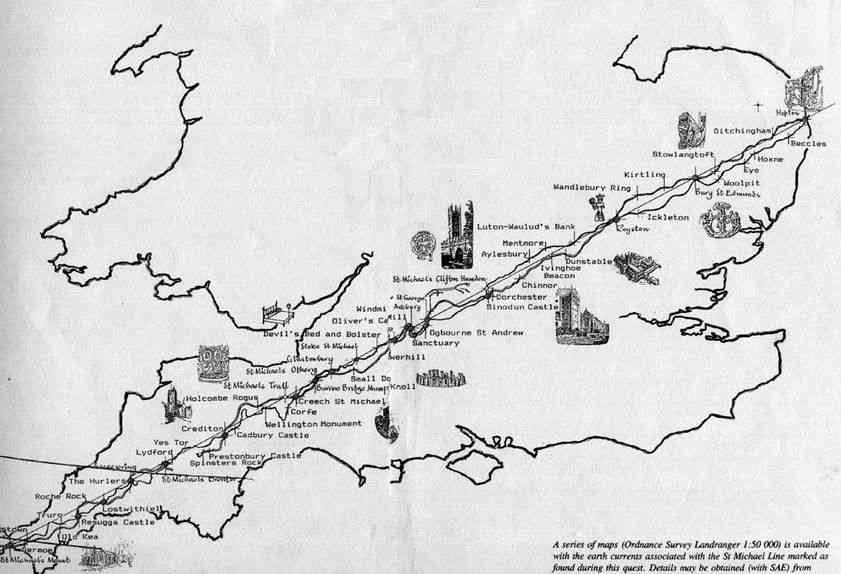

途中エジプトを経由し、その際ギザのピラミッドを訪れています。

この時、スフィンクスを背景に記念写真が撮影されました。

写真には24人ほどの和服姿の日本人が写っています。

また、スフィンクスに登ろうとした侍もいたとみられます。

幕末とほど近い1838年に描かれた絵。写真と同様に、胴体のほとんどが埋没している事が分かります。

+19

-0

-

1108. 匿名 2016/02/21(日) 21:33:34

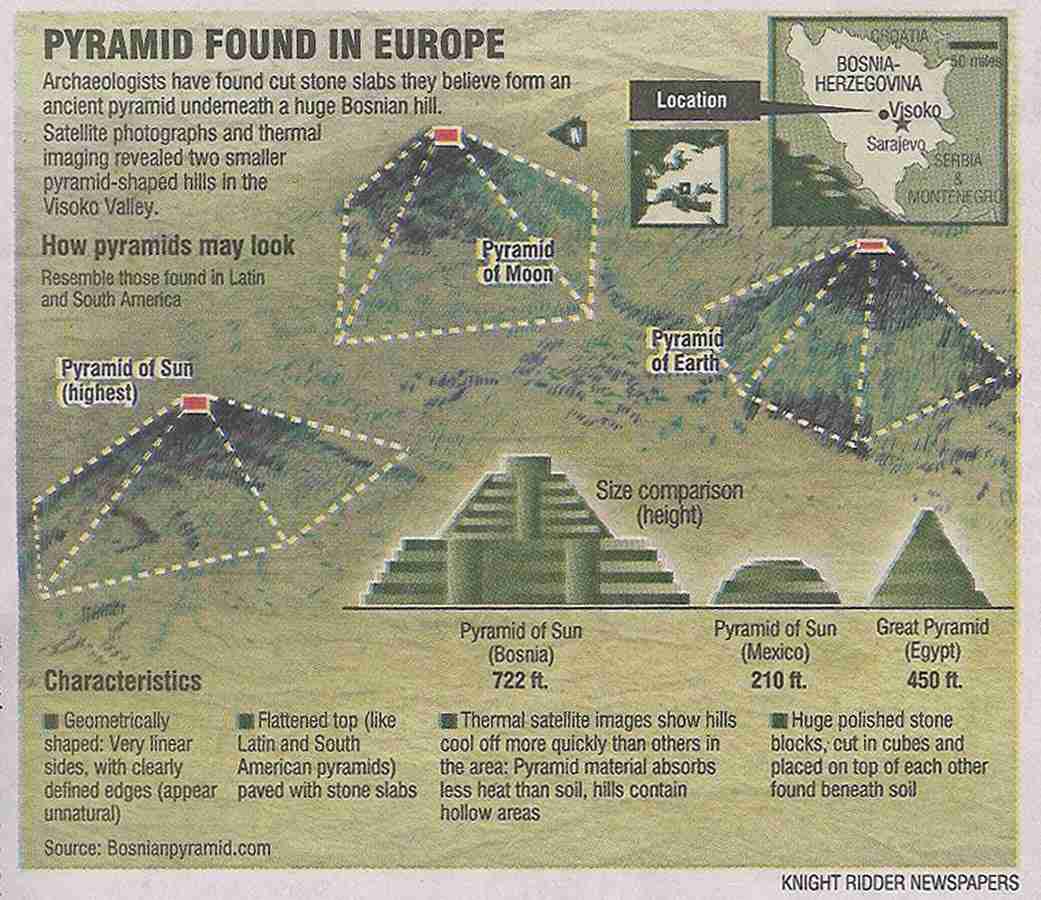

ボスニアのピラミッド(Bosnian Pyramid)

世界最古のピラミッドは、

紀元前2700年に建てられた古代エジプト第3王朝時代の「ジェセル王のピラミッド」(サッカラのピラミッド)とされています。

しかし、東欧のボスニア・ヘルツェゴビナから、紀元前1万年前に建てられたピラミッドが見つかったといいます。

2006年にNational Geographicがこのニュースを取り上げた事で有名になりました。

地元のアマチュア考古学者であるSemir Osmanagic氏が同国の町、ヴィスコにある小さな丘をピラミッドであると主張しており、

それは全部で5基が確認されているといいます。

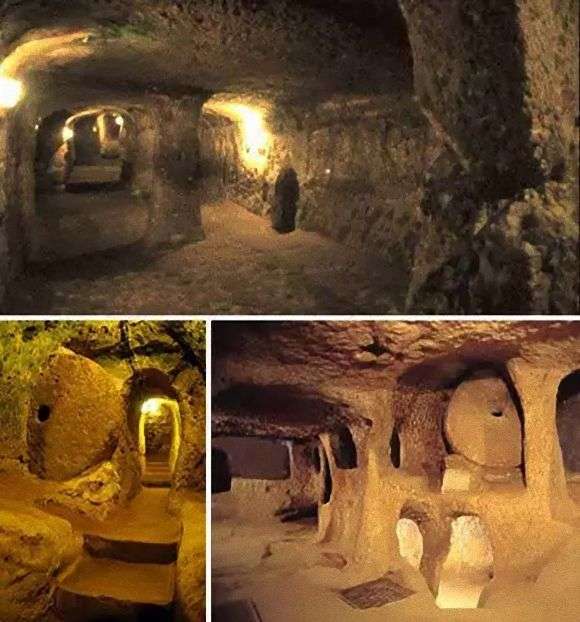

外観はただの山のようですが、地下には計10マイル以上の複雑なトンネルが存在しており、これが根拠の1つとなっているそうです。

また、建設時期は1万2000年前と推定されており、これが証明されれば世界最古の記録を大幅に更新することになります。

+14

-0

-

1109. 匿名 2016/02/21(日) 21:54:59

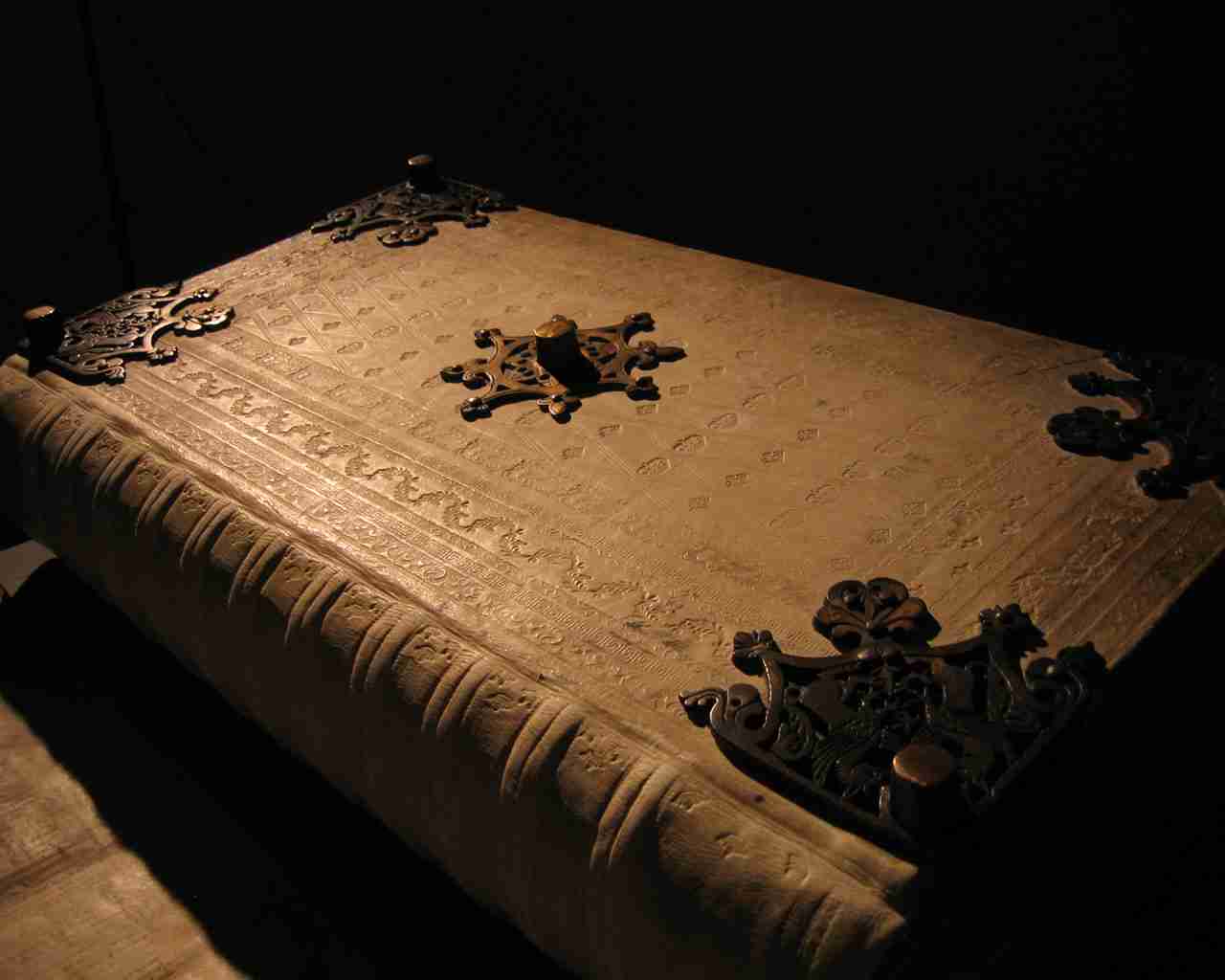

ギガス写本(Codex Gigas)/悪魔の聖書(Devil's Bible)

「ギガス写本」は13世紀初めにボヘミア(現:チェコ)で作られたコデックスで、中世期の現存する最大の写本。

正確な製作者は不明。完成までに20年以上を要したと見られています。

高さ92cm、幅50cm、厚さ22cm、重さ75kgで、その巨大さからギガスの名が付きました。

ヴルガータ版聖書を含み、他にも様々な歴史的文書が含まれ、全てラテン語で書かれています。

最大の特徴は、聖書の文献の後に掲載されている巨大な「悪魔の挿絵」であり、

悪魔に魂を売った僧侶がこの写本を作ったという伝説から「悪魔の聖書」とも呼ばれています。

そのほか、「命日入りのカレンダー」「魔法の作法」なども書かれています。

+11

-0

-

1110. 匿名 2016/02/21(日) 22:45:28

イタリアのパレルモにあるカプチン・フランシスコ修道会地下納骨堂内のロザリア礼拝堂に安置されている伝説の美少女ミイラ、ロザリア・ロンバルド。

この少女は1920年、肺炎によりわずか二歳で亡くなった。その後の保存状態が良かったため、眠っているようにしか見えず、「ガラスの棺に眠る美少女」とも言われている。

彼女の父親であり将軍だったマリオ・ロンバルドは、ロザリアちゃんが亡くなった事に深い悲しみを覚え、その当時、死体防腐処理や剥製師として一流と名が知れ渡っていたアルフレッド・サラフィアに「少女を永遠に残してほしい」と依頼した。

彼女は8000人のミイラを安置しているパレルモのカプチン・フランシスコ修道会で最後に保存されたミイラの一つになった。

サラフィアの施した技術は素晴らしく、現在も彼女は生きているかのような姿で安置されており、毎年数多くの観光客が彼女の姿を見に来るのだ。

カプチン・フランシスコ修道地下納骨堂はグッビオ出身の16世紀の修道士「シルベルストロ」の死後建てられた。ライムストーンで建てられたこの建物は8000人のミイラを保管しており今でも美しい状態を保っている。

学術誌「Peruvian Journal El Comercio」によると、学者らはロザリアちゃんに施された死体防腐処理法の謎を解き明かす為にロザリアの棺にカメラを設置したそうだ。カメラは1分毎に写真を撮るものだったが、そのデータを見て学者等は驚愕した。

数日間観察を続けたが、数回にわたりロザリアの瞼が開いたり閉じたりを繰り返しているたのだ。また、その数年後に再度研究を行ったイタリアの研究者等が同じ現象を撮影する事に成功したのだという。

死んだ者が瞼を開くことは可能なのだろうか?

科学者らは、棺内の湿度変化によって引き起こされる自然現象なのでは?と推測した。カプチン・フランシスコ修道会の館長ダリオ・ピオンビーノ・マスカリ氏はこう推測する。「日中に窓から差し込む日の光がもたらす錯覚現象でしょう。彼女の瞼は今も、これからも、永遠に閉じたままなのでしょう。

+18

-0

-

1111. 匿名 2016/02/21(日) 23:08:40

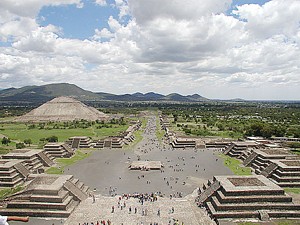

>>1102

サクサイワマン=逆さ岩

…ってかなーり日本語とリンクしてる+21

-0

-

1112. 匿名 2016/02/21(日) 23:16:51

>>1111

気づかなかった!笑 これはすごーい!+12

-0

-

1113. 匿名 2016/02/21(日) 23:23:11

>>1111

投稿した者ですが気が付きませんでした笑

流石です!!+14

-0

-

1114. 匿名 2016/02/21(日) 23:44:37

まだ見ている人居るかな?

1995年に、トルコのアシクリ・ホユク遺跡から出土したとんでもないブレスレット!!

このブレスレットも同じ紀元前7500年頃のものと言われており、直径が10センチで、とんでもなく緻密な模様が彫られており、黒曜石で作られたことがわかっています。

しかも、表面の研磨が現在の望遠鏡のレンズに劣らないほどの技術が使われているとか。

まさに、オーパーツとしか考えられないのです。

まだこの時代、やっと農耕が一部で行われだした頃で、どちらかというと石器時代後期の時代です。

日本でいうと、縄文時代まっただ中。

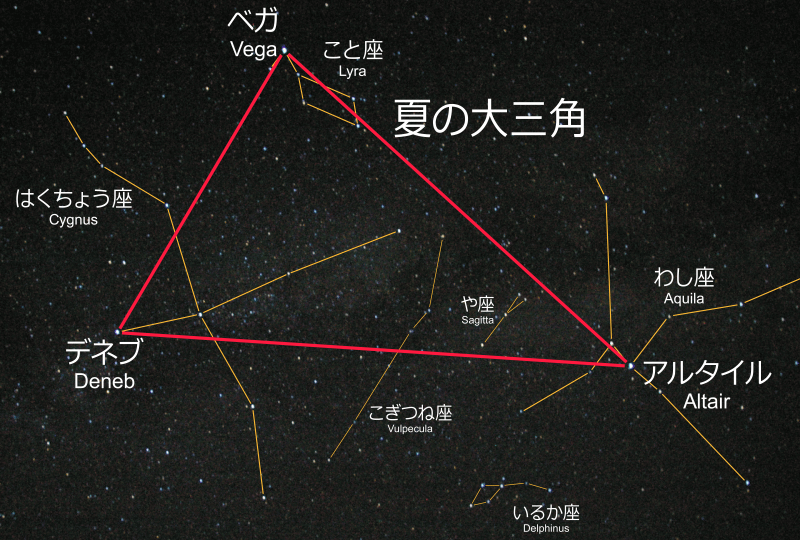

世界的に言うと、世界最古の文明と言われるメソポタミア文明を起こしたシュメール人でさえもまだこの時代はやっと農耕を始めたころで、シュメール人が都市文明を築いたのはそれからもっと先の紀元前3500年頃のウルク期で4000年も開きがあるのです。

シュメール人よりさらに古い古代文明ってドキドキします。

+34

-0

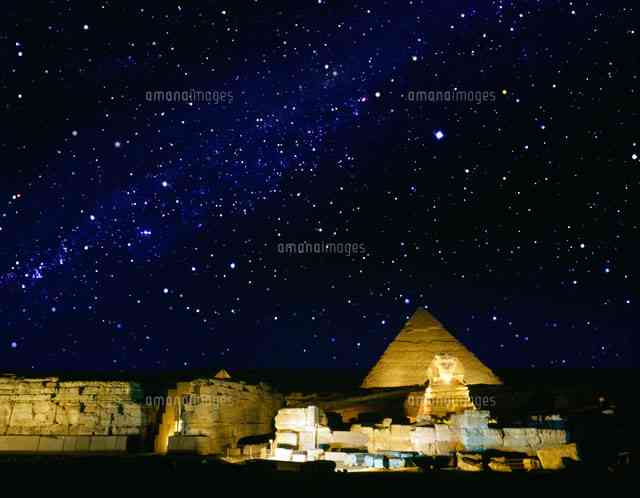

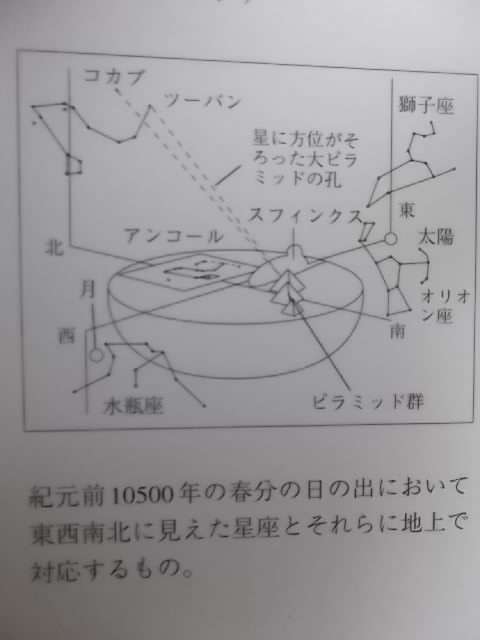

-

1115. 匿名 2016/02/21(日) 23:50:41

ピラミッドキャップストーン

エジプトのカイロにある考古学博物館にピラミッドの頂点に置かれていた!と言われている彫刻を施された石が展示されています。

以外に知られていないピラミッドキャップストーンですが、これがピラミッドの頂点に置かれていたのではないか?と言われています。

細かい彫刻や、古代エジプトの文字であるヒエログリフが彫り込まれています。

写真のキャップストーンは、古代エジプト王であるアメンエムハト3世のもの。

他のピラミッドにもあったのかは不明ですが、あった可能性が高いらしいです。

ピラミッドは、何かの装置だったのではないか?と言われています。

その中で、宇宙へ向けた何だかの電波装置だったのではないか?という説があります。

そうすると、このキャップストーンから電波の送受信を行っていたのでしょうか?

なんて想像しちゃいます。

+23

-0

-

1116. 匿名 2016/02/22(月) 00:25:22

>>1112

>>1113

ありがとう(^^)

頭の中で言葉が映像と音で再現されるのです+8

-0

-

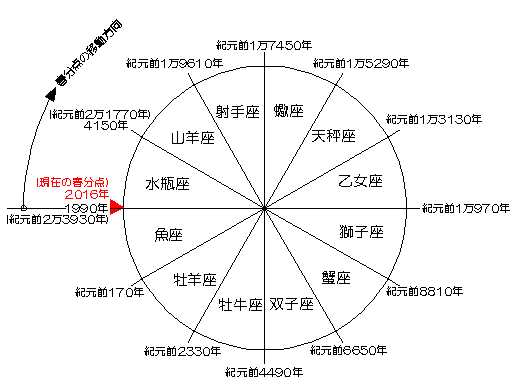

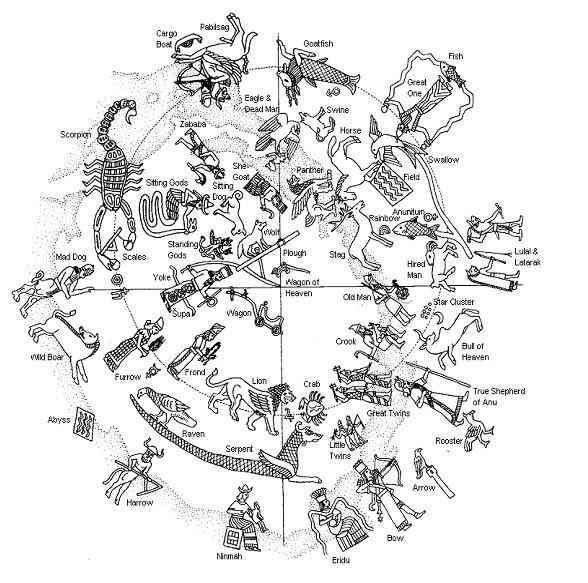

1117. 匿名 2016/02/22(月) 00:39:17

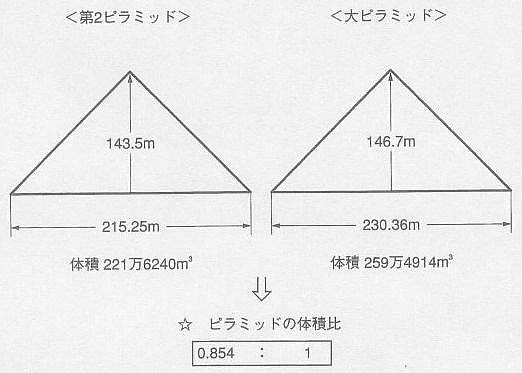

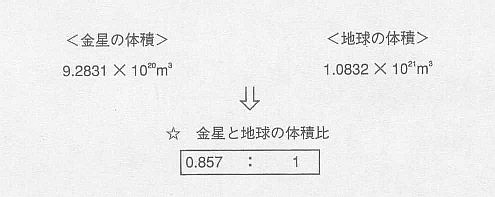

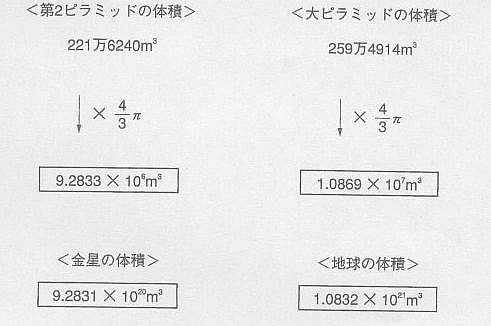

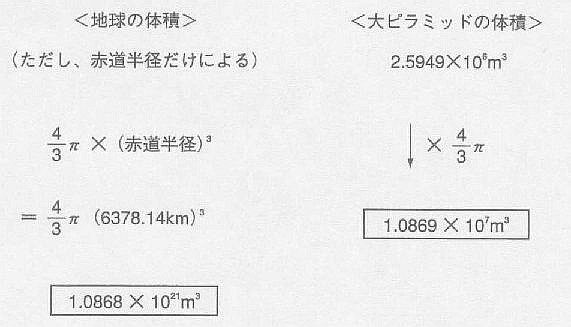

では、本日最後に・・・。

ピラミッドの謎

地球と金星の関係

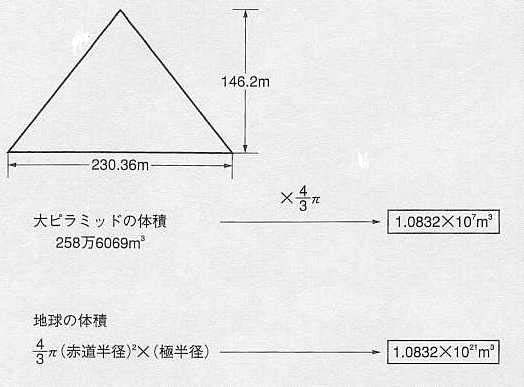

ふたつのピラミッドの値に4/3πを掛けてみると・・・

地球を赤道半径だけの完全な球体として体積を求めてみると

偶然なのでしょうか・・・。

それとも・・・・。+18

-1

-

1118. 匿名 2016/02/22(月) 01:02:31

>>1117

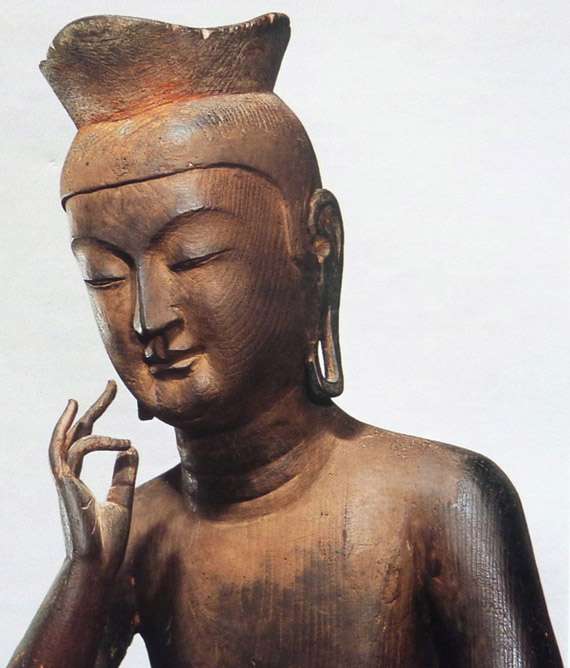

ピラミッドは地球の縮図ですね すごい

お疲れさまです

(・ω・)ノシ (-_-)zzz+21

-1

-

1119. 匿名 2016/02/22(月) 11:28:35

謎の古代都市ウバール

イスラム教の「コーラン」やアラビアンナイトにも登場する数千年前に栄え、そして滅びた謎の古代都市ウバール。

多くの研究者がウバールを探し求め続けたが見つけれずいたところに、1990年代、NASAの衛星がレーダーの追跡調査で謎だったウバール発見へと至り、その遺跡と謎を更に深めることになった大きな巨大洞窟が発見されたのです。

発掘調査で明らかになった事、それは、発見された要塞の下に巨大な石灰石洞窟「マジリス・アル・ジン(Majlis al Jinn)」が発見されたことです。

つまり、ウバールこの地下の洞窟空間へと崩れ落ちて消失してしまい、歴史から忽然と「消失」していたのです。

神の怒りですかね。

+18

-0

-

1120. 匿名 2016/02/22(月) 11:49:02

ガリバー旅行記の謎

実は、この 「ガリバー旅行記」には、当時書かれるはずのない事が書かれていました。

それは、ガリバー旅行記が出版された1726年にはまだ発見されていなかった火星の衛星フォボスとダイモスについての記述です。

火星の衛星フォボスとダイモスは発見されたのは、1877年。

つまり、151年も前に火星に2つの衛星があるという事実を作者であるスウィフトが知っていたという事になります。

どういった記述だったかと言うと、

•火星の周囲を回る2つの小さな星がある

•内側にある星(フォボス)は火星の中心からその直径の3倍の距離である

•外側にある星(ダイモス)は5倍の距離である

•内側にある星(フォボス)は10時間の公転周期で回っている

•外側にある星(ダイモス)は21時間半の公転周期で回っている

これは、ガリバーがガリバーが天空に浮かぶ「ラピュータ」という空飛ぶ島を訪れた時に、ラピュータの人が持つ天文知識を説明したものなのですが、上記にも書きましたが火星に2つの衛星があることをこの時代の人は知りえません。

実際の公転周期を比べると

フォボスの公転周期→約8時間

ダイモスの公転周期→約30時間

と、少し開きがありますが、なくはない数字。

ガリバー旅行記で書かれた「ラピュータ」でその住人が得ていた天文知識の話として書かれているが、実話だったのではないでしょうか?

しかも出版前にいろいろ修正されてるらしいから本来の内容は少し違うらしい ですし・・・。

+21

-0

-

1121. 匿名 2016/02/22(月) 18:25:13

ロシアでピラミッド発見!

ロシア北方にあるコラ半島で、人間の手によって作られたピラミッド型の遺跡が発見された。これは約9000年前のもので、エジプトのピラミッドよりも2倍も古いこととなります。

ピラミッドは単体ではなく、多くのピラミッドがあるらしです。

コラ半島は北極圏の極寒地域で、150km四方ほどの広大な無人地域の中にあるらしく、詳細な調査が困難らしいです。

実は、エジプトのピラミッドについてエジプトのエドフ神殿に気になる記述があるのです。

それは、

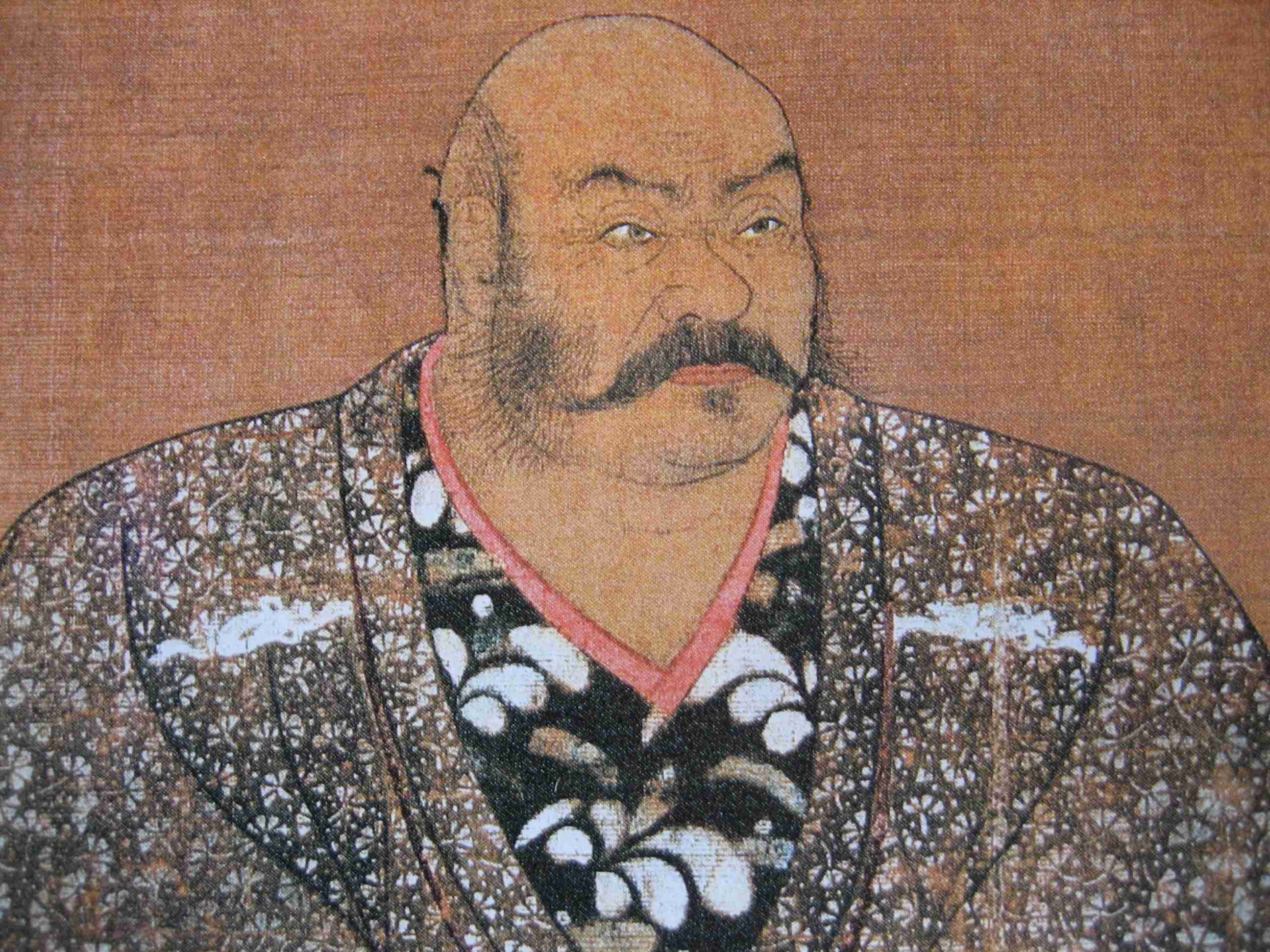

洪水のおきた北国ドゥアトゥンバから啓蒙された人々がやってきてピラミッドを建てた。

このドゥアトゥンバこそ、今のコラ半島であり、啓蒙された人々が“ヒュペルボレイオス” の人々の可能性があるのです。

何故かと言うと、このドゥアトゥンバについて伝えられているのが、

隠された世界の太陽がわが世界の太陽と出会う場所。

という事。

実は、日の出前に赤い光線のようなものがロシアの北方では見ることができるのです。

北緯65度ならではの見ることができる自然現象。

ドゥアトゥンバの“ドゥアト”とは、赤い光線という意味。

そして今回のピラミッドの発見。

つまり、エジプトのピラミッドの起源は現在のロシアにあったとされる理想郷“ヒュペルボレイオス” の人々がいたこのコラ半島なのかもしれないのです!!+23

-0

-

1122. 匿名 2016/02/22(月) 18:31:23

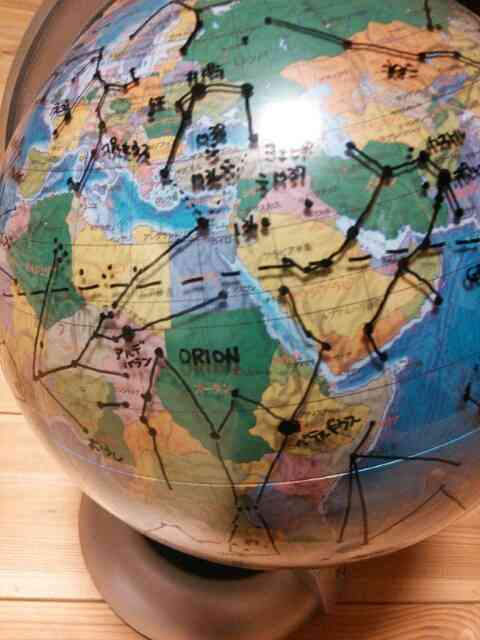

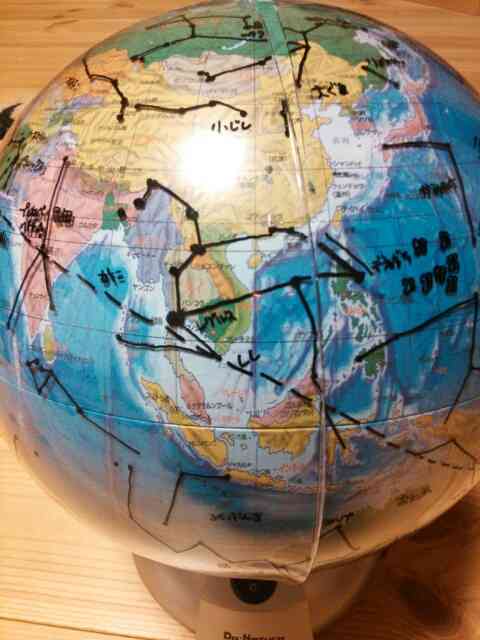

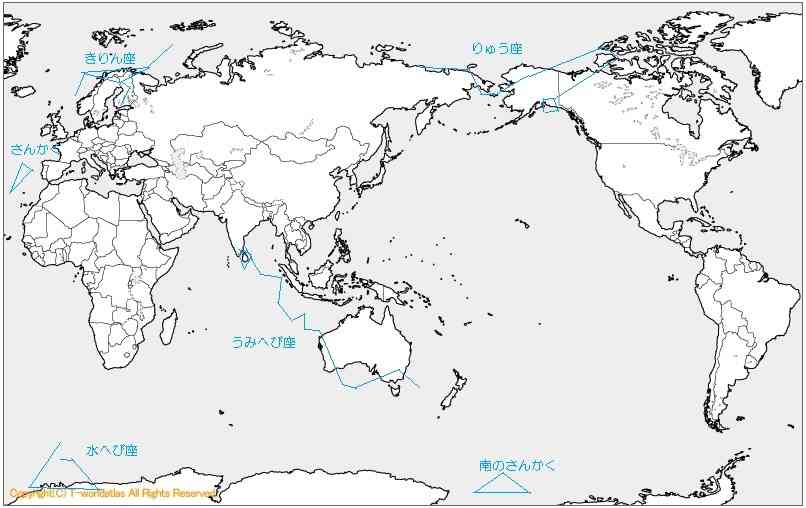

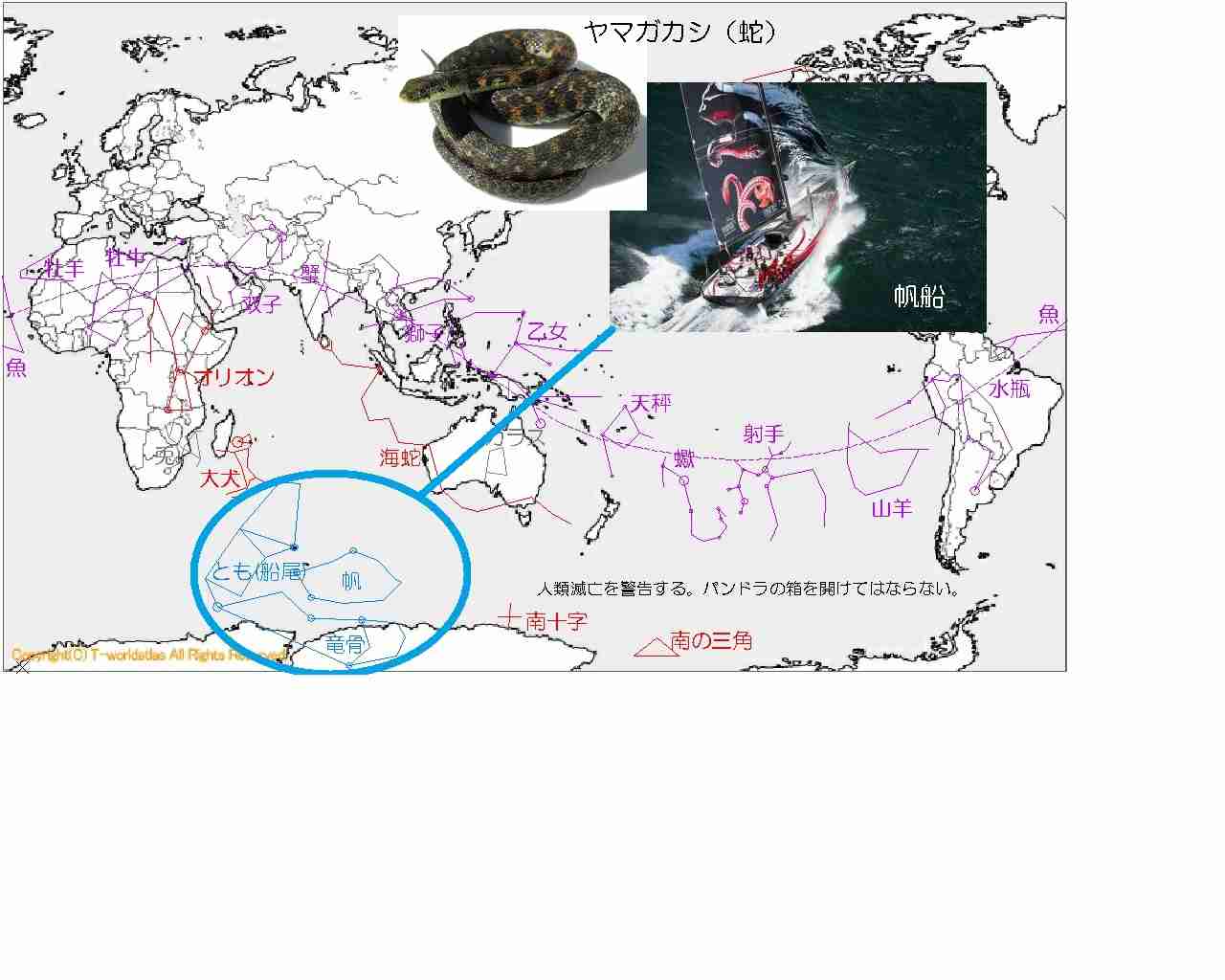

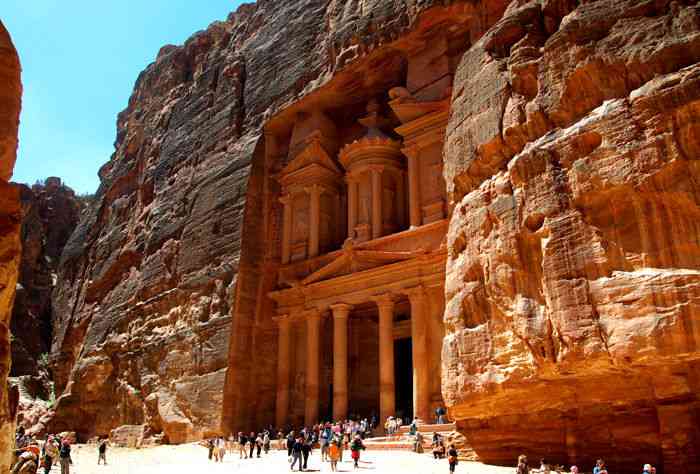

エジプトのピラミッドが太陽系を模した配置だということはよく知られています。

しかし、我が日本にも宇宙の天体を模した配置をしている場所があったのです!!

古来から日本人は自然崇拝という信仰を持っています。

その中で、岩にも神様が宿っているという“岩”に対する信仰である磐座(いわくら)。

今も多くの場所で岩をご神体として祀られている場所が多くあります。

磐座(奈良県桜井市・與喜天満神社)

その中で、大和高原のほぼ中央に聳える神野山(こうのさん/こうのやま)という山がありその山腹にある鍋倉渓。

ここには、天狗伝説があります。

鍋倉渓は、神野山の天狗と青葉山の天狗がけんかをした際、投げつけられた岩が積み重なって出来た

この伝説がなぜ今も伝わるかは不明だそうですが、この“投げつけられた岩”からできる鍋倉渓と、周りにある王塚、八畳岩、天狗岩、竜王岩の“磐座(いわくら)”の配置が宇宙のある天体達を示していたのです。

夏の大三角(画像元:wiki)で知られるアルタイル・デネブ・ベガがそれぞれ天狗岩、王塚、八畳岩の配置とピッタリと一致するらしいのです。

更に、この夏の大三角は天の川の中にあるのですが、同じ配置間隔で竜王岩がさそり座のアンタレスの配置と一致。

神野山一体の“磐座(いわくら)”の対象であるそれぞれが奇跡的に天の川を現していたのです!!!

天狗自体“神”とも言われている伝説の対象です。

古代の日本から伝わるこの伝説の対象である天狗とは宇宙の天体の配置を知っていた宇宙人=神々だったのではないでしょうか???

エジプトのピラミッドもそうですが、古代日本にも当時の天体知識を一体どうやって得ていたのか謎が多く残ります。

そして、多くの謎の中で出てくるのが空(宇宙)からやってくる神々(宇宙人)にまつわる神話や言い伝え。

やはり、古代の地球は宇宙人によって干渉されていたかもしれません。+14

-1

-

1123. 匿名 2016/02/22(月) 18:36:56

勾玉

日本古来の装飾具のひとつ“勾玉”は縄文時代には既にあったもので、まだ狩猟をメインに生活していた頃の産物です。

この勾玉には、紐を通したと思われる丸い穴が基本的にひとつあいているのが特徴。

実は、その丸い穴に謎があったのです。

物質の硬さを表す“モース硬度”という言葉を聞いたことがある方も多いはず。

勾玉は主に翡翠で作られることが多いのですが、翡翠のモース硬度は「7」。

どのくらい硬いのかと言うと、

ガラスや鋼鉄などに傷をつけることができる。

現在、加工で多く使用されているダイヤモンドカッターで加工するにもなかなか苦労するレベルの硬さ、それがモース硬度「7」なのです。

そんな固い物質である翡翠を一体どうやって加工し、勾玉に穴を開けたのでしょうか??

しかも、きれいな丸い穴です。

割れることなく貫通した穴です。

今のところ、どうやって加工され穴を開けることができたのかは不明。

日本各地の遺跡や古墳から数多く発見されていますが、同時の日本人には現代の技術レベルの加工技術が既に各地で確立されていた!ということになります。

一体“誰”がこの技術を作り上げたのでしょうか????+19

-2

-

1124. 匿名 2016/02/22(月) 18:43:36

ピラミッドの謎2

実は、三大ピラミッド以外のピラミッドにも同じように太陽系の惑星との不思議な謎が隠されているのです。

エジプトのカイロの南に数十キロのところにあるダシュハールにある2つのピラミッドがあります。

このピラミッドは、三大ピラミッドを建てたと言われているクフ王のお父さんであるスネフェル王が建てたと言われているピラミッドで、「赤いピラミッド」と「屈折ピラミッド」と呼ばれている大きな2つのピラミッドです。

この2つのピラミッドにも、三大ピラミッドと同じように太陽系の惑星との関係が数字に現れています。

屈折ピラミッド

屈折ピラミッドの質量:土星の比重=0.71:0.70

屈折ピラミッドの体積:土星の体積=8.091×106m3: 8.071×1014Km3

赤いピラミッド

赤いピラミッドの質量:木星の比重=1.31:1.33

赤いピラミッドの体積:木星の体積=1.425×107m3: 1.425×1015Km3

前回の三大ピラミッドもそうですが、エジプトのピラミッドには、太陽系の惑星が示されているのです。

なぜそんな大昔にこんな高度な天文知識があり、更にこんなにも大きな構造物を建設できたのでしょうか?

赤いピラミッドに至ってはエジプトのピラミッドの中でも高さが3番目に高い巨大なものです。

なぜ惑星を模す事ができたのか?

ピラミッドの本当の意味がいつかわかるといいですね。

+10

-0

-

1125. 匿名 2016/02/22(月) 18:53:29

スフィンクスの謎

旧約聖書に書かれている神から授かったとされる秘宝「ゾハル」がスフィンクスの下には眠っているという説があります。

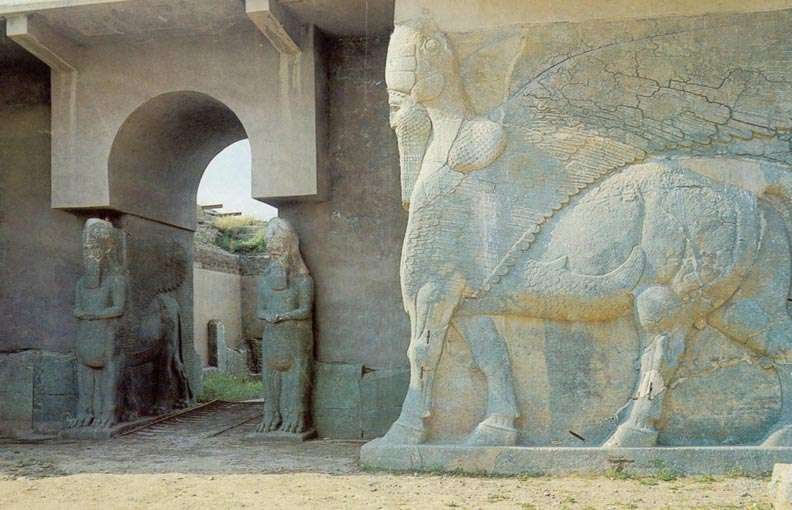

ギザのピラミッドの地下については約数十年前までに調査が終わっており、地下には何もないとわかっていますが、スフィンクスには、何と「地下室」があるらしいのです!!!

実はスフィンクス、今は1体しか現存していませんが、大昔には2体あったと言われています。

もう1体があったとされる場所には、その残骸がみつかっているらしいのです。

日本の神社にある“狛犬”のように対になって2体並んでいたようで、現存するスフィンクスの足元と、その昔あったとされるもう1体のスフィンクスの足元にも両方に大きな“地下室”があることがわかっているのです。

ですが、何故かエジプト政府がスフィンクスの足元の地下室の発掘調査を拒否。

もし発掘調査の許可が出ればもしかするとすごいものが見つかるかもしれません。

スフィンクスが建造されていたとされる時代のエジプトの宗教の言い伝えでは、

スフィンクスの足元には、ウリムとトンミムという神から授かった「光る石」が眠っている

と言われているらしく、その「光る石」こそ、旧約聖書で神が授けたと言われる秘宝「ゾハル」ではないか?と言われているのです。

実はこの「ゾハル」ですが、これが見つかった時、世界が終わる!と言われています。

エジプト政府が発掘を許可しないのもこれが原因なのかもしれません。+17

-0

-

1126. 匿名 2016/02/22(月) 18:57:52

スフィンクスの謎2

エジプトのギザのスフィンクスが実はピラミッドよりも古い時代に作られていた!という説があります。

ギザの三大ピラミッドが約4500年前に作られたと言われており、この説ではなんとこれよりも数千年も古い今から約一万年前に作られたと言われているのです!

なぜフィンクスがピラミッドよりも前に作られていた!という説があるかというと、スフィンクスにある“痕跡”があるからです。

それは・・・

スフィンクスの体に縦溝があるから!

なぜ縦溝があることがピラミッドよりも古い理由になるのでしょうか?

エジプトのイメージと言えば暑くて乾燥した「砂漠」だと思います。

エジプトは雨がほとんど降らない乾燥地帯です。

ですが、大昔約9000年以上前は、なんとエジプトもかなり雨が降る地域だったらしいのです。

地質学者や気象学者によると、“縦溝”は雨がかなり降っていないと作られないものらしく、“縦溝”ができる原因は「水による侵食」。

大量に降る雨が長い期間をかけ、スフィンクスの体を伝って流れ落ちることによって“縦溝”はできたらしいのです。

つまり、スフィンクスはピラミッドよりももっと古い時代に作られていたのです!!!

約1万年前というと、一般的には最後の氷河期が終わり、まだ人類は洞窟に住んでいた時代で、文明はまだ誕生していなかったと言われている時期なのです。

もし本当にスフィンクスが約1万年も前に作られていたとすれば一体誰が作ったのか??

+17

-0

-

1127. 匿名 2016/02/22(月) 19:02:38

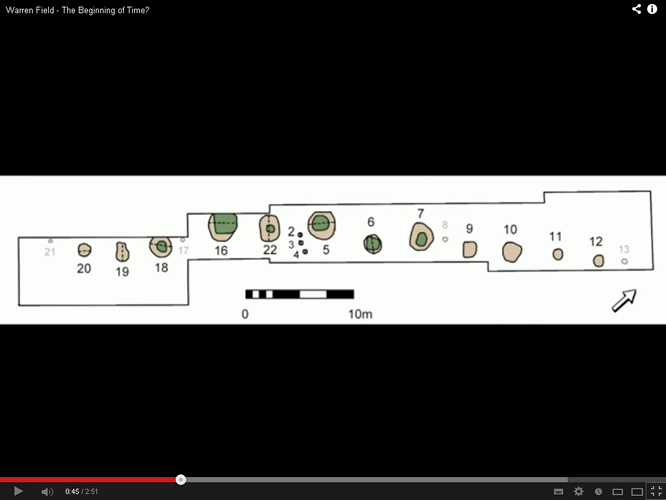

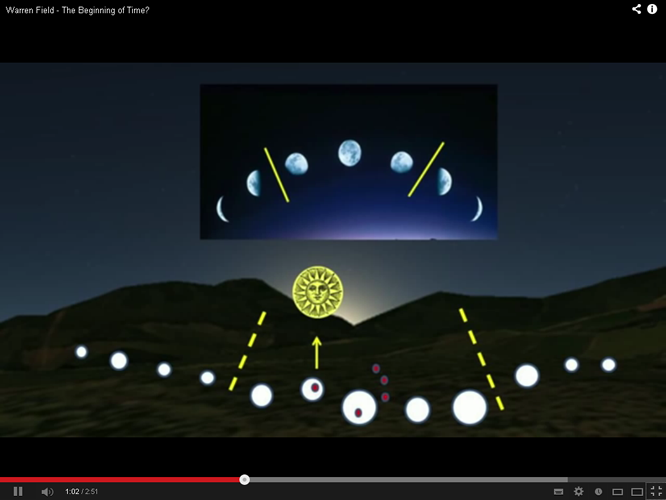

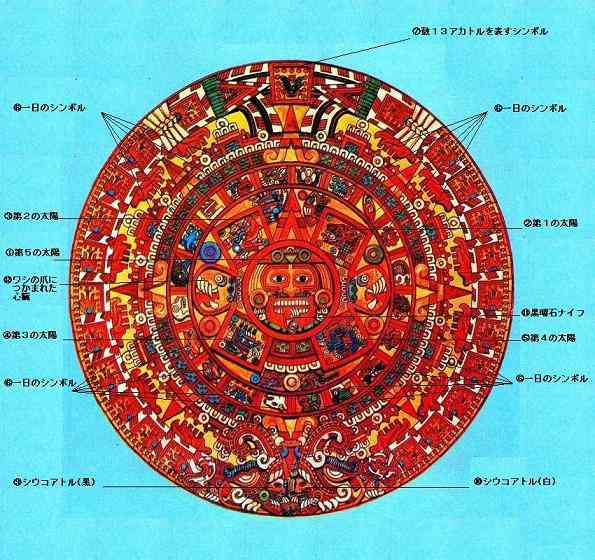

世界最古のカレンダー

スコットランド北東部のアバディーンシャーで、世界最古のカレンダーが見つかったそうです。

現在までに見つかっていた最古のカレンダーと言われていたものは、メソポタミアの遺跡にあるカレンダーで、今回みつかった物は、それよりも数千年前の物で約1万年前のものらしいのです。

バーミンガム大学のビンセント・ガフニー(Vincent Gaffney)博士ら、イギリスの考古学チームが発見したコンカレンダーは、

12個並んだ穴

どうやら「太陰暦」に基づいたものらしく、それぞれの穴は、太陽の満ち欠けを表したものらしいのです。

しかもすごいのが、約1万年前の「冬至の日」に太陽がちょうどこの穴の上を動くように掘られている。

このカレンダー相当長きにわたって使われていたようで、約4千年前まで繰り返し修復しながら使われていたそうです。

2004年にこの穴は見つかってはいたのですが、まさかこれがカレンダーだったとは多くの人を驚かせる結果になりました。

凄い知識ですよね。

+14

-0

-

1128. 匿名 2016/02/22(月) 21:00:06

月の謎

月は以前から実は内部が空洞ではないのか?という説があります。

アポロ12号が月面へ入った際、月の上空65kmから機器を捨て、その衝撃による振動が、中が空洞でなければならないような測定値だったらしいのです。

それに、月は地球の60%ほどの密度しかないらしく、中身の40%は空洞ではないかと言われています。

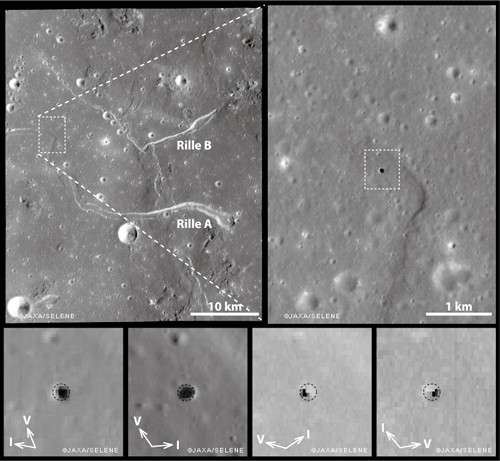

2009年には、宇宙航空研究開発機構(JAXA)のかぐやがすごい写真を撮影しました。

月表面に、直径60~70メートルもの大きな縦穴が見つかりました。

中にどんな世界が広がっているのか知りたいですね。+14

-0

-

1129. 匿名 2016/02/22(月) 21:06:14

月の謎2

地球の衛星である“月”ですが、月には偶然では説明できないような不思議な事がいろいろあります。

まずは、

月は、地球に対して常に同じ面を向けている

月の自転と地球の公転周期が一緒なのが一応原因ではありますが、偶然にしてできすぎています。

自然にこうまでぴったりと合うものなのでしょうか?

地球から見ると、月と太陽が同じ大きさに見える

これも不思議な現象です。

これは、太陽と地球との距離は、月と地球との距離の395倍で、太陽の直径は、ちょうど月の直径の395倍である、という偶然の産物です。

地球サイズの衛星としては月は大きすぎる

月の直径は、地球の直径の約27%ほど。

他の惑星と衛星の関係からみてもありえないくらい衛星との比率が月だと大きすぎます。

しかも、地球と月はぶつかることなく、離れることなく安定して動いている。

これもどう考えてもありえないくらいの偶然です。

月は地球よりも古い

宇宙飛行士が持ち帰った“月の石”の年齢。

地球の年齢は約45億年と言われていますが、その“月の石”は53億年や、200億年というとんでもなく古いものであるという発表がありました。

地球どころか、太陽系もない時代の産物であると。

いつも見慣れていますが不思議な星ですよね・・・+22

-0

-

1130. 匿名 2016/02/22(月) 22:43:10

なにか知りたい事とかリクエストが有れば是非。

+14

-0

-

1131. 匿名 2016/02/23(火) 08:19:02

>>1115

「UFOに乗ったことがある」という外国の方が書かれた本で、ピラミッドの上でUFOが停止し、何らかのエネルギーを充電してたと読んだ記憶があります。やはりピラミッドの頂点から何かのパワーが出てるのかな。+15

-1

-

1132. 匿名 2016/02/23(火) 08:27:17

>>1129

「地球から見ると、月と太陽が同じ大きさに見える 」

この事実を子供の頃に初めて知り、あまりにも不思議で、それだけで天文学者になったという方のインタビューをテレビで見たことがあります。

本当に不思議なことですよね。

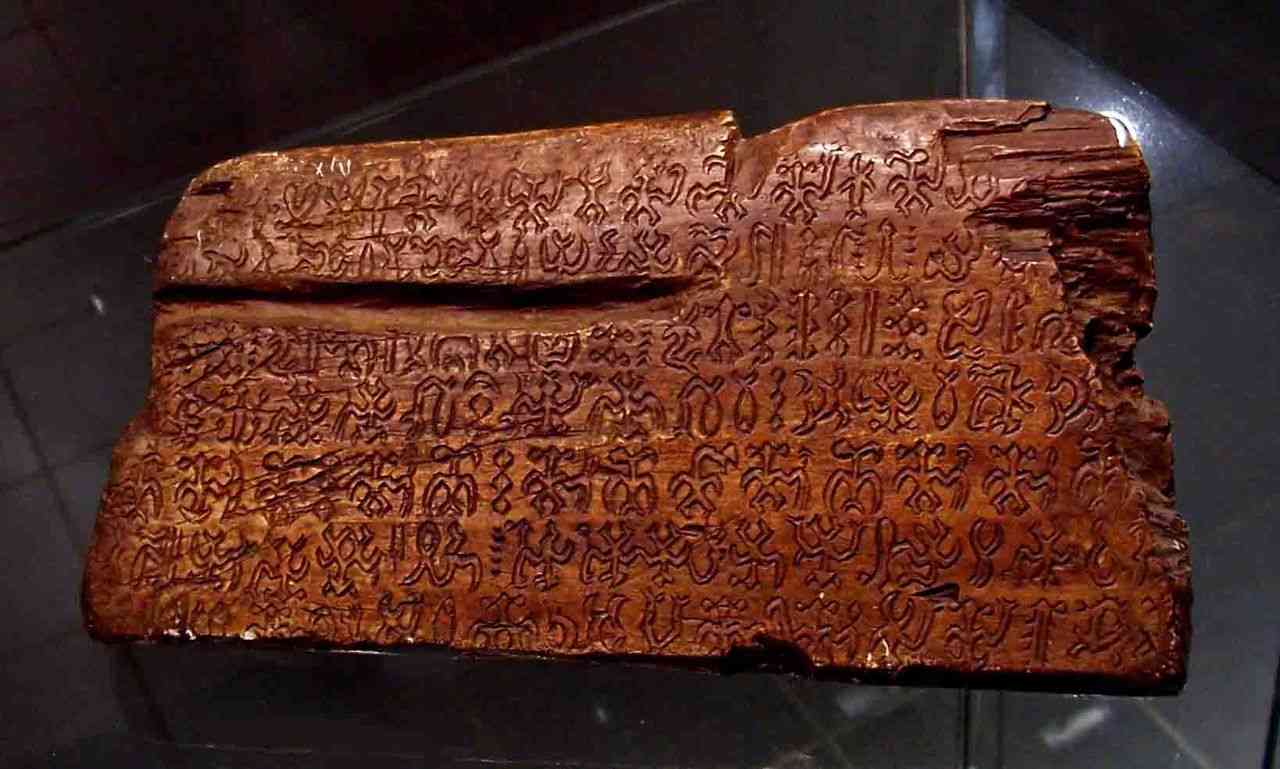

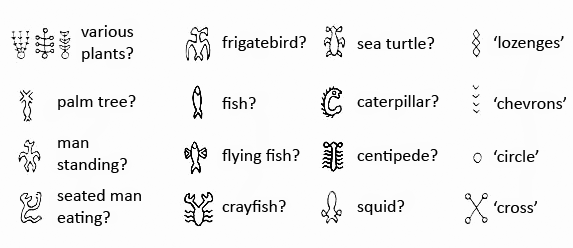

これがあるから、金環日食も指輪のように見えるのだから。

宇宙の芸術ですなぁー。+23

-1

-

1133. 匿名 2016/02/23(火) 10:10:22

宇宙を舞う「光の天使」

「宇宙の天使」を見たのは、ソビエト連邦時代に打ち上げられた宇宙ステーション「サリュート7号」に搭乗していた6人の宇宙飛行士 たちで、それは1984年の事です。

司令官アルコフと他の搭乗員たちが宇宙ステーション内で日常の業務をおこなっていた時、ふいに宇宙ステーション内が「オレンジ色の光に包まれる」という事態に陥ります。それはまるで、船内が「光の洪水」で満たされるかのような状態だったそうです。

すぐに地上の管制官にこのことを報告しましたが、不思議なことに、そのオレンジ色の光は宇宙空間の外から来ているのに、「窓以外」の不透明の壁を突き抜けて宇宙ステーションの内部にオレンジの光をもたらしていました。

オレンジ色の光が宇宙ステーション内を満たしていたのはかなり短い時間で、宇宙飛行士たちは何が起きたのかよくわからなかったのですが、宇宙ステーションから外を見た飛行士たちはさらに驚きます。全員、窓から外を見ると、その宇宙空間に、7つのシルエットがあるのがわかったそうです。

そのシルエットは人間の形をしていることもすぐにわかりました。しかし、形は確かに人間なのですが、身長が大きい。彼らには全員、背中に大きな翼があり、そして、頭の後ろから強い光が輝いていたそうです。乗務員たちはその姿を見て「ああ、これは天使みたいだ」と思ったそうです。その「天使」 たちの姿は10分間ほどで消えました。

彼等が見て撮影したのは本物の天使だったのでしょうか?+15

-1

-

1134. 匿名 2016/02/23(火) 11:34:43

>>1133

このようなファンタスティックな話、私はすごく好き。

たまたま外を見たら天使のようなシルエットがあったというのではなく、その前にオレンジ色の光が差し込んだってところが、「よかったら、外見てね~」という事前告知のようで、偶然じゃないと感じる。+18

-1

-

1135. 匿名 2016/02/23(火) 11:37:56

地震に消えた帰雲城

帰雲城は当地の有力武将である内ヶ島氏の居城でした。寛正年間の1462年ころに内ヶ島為氏により築城されました。

天正13(1585)年11月29日(新暦1月18日)の午後11時ころ、東海・北陸・近畿の広い地域を襲った巨大地震によって庄川右岸の現帰雲山が大崩落を起こします。これによって、帰雲城をはじめ、時の城主内ヶ島兵庫頭氏理(うちがしまひょうごのかみうじよし)以下一族家臣と、城下300余件、推定500人余り、牛馬にいたるまでことごとくが埋没してしまったとされています。

帰雲山の大崩落箇所。いかにスゴい大崩落だったのかがよくわかります。

この時の巨大地震はM8.0~M8.1とも言われ、帰雲城は、内ヶ島一族、在家三百余軒、男女数百人とともに、埋没してしまったそうです。450年近く経った今日でも、帰雲山の大崩落ははっきりと見て取れます。阪神・淡路大震災の時はM7.3、関東大震災の時はM7.9ですので、それ以上の、わが国の内陸直下地震としては最大規模の大地震だったみたいです。

生き残ったのはたまたまこの場所を離れた4人だけだったとか・・・。

地震は本当に怖いですね。+12

-0

-

1136. 匿名 2016/02/23(火) 11:53:43

>>1129

月って一年に数センチずつ地球から遠ざかっていると聞いたことがあります

なので古代の月ははもっと大きく見えていたと…

だとしたら現代は太陽と月が同じ大きさになる貴重な時代ですね+18

-0

-

1137. 匿名 2016/02/23(火) 12:08:38

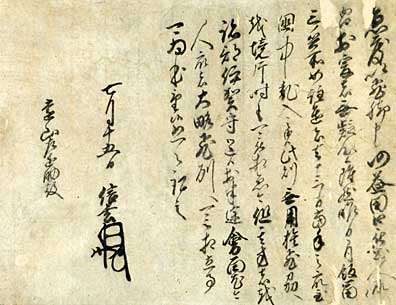

戦国大名の手紙を今風にすると・・・

・武田信玄 恋人へ送った誓文

一.ワシが言い寄ると、弥七郎はいつも腹が痛いと言って逃げた。

一.だからワシは弥七郎とは寝てない。本当だ。

一.言い訳をするとかえって怪しく感じるだろうが、神に誓って嘘はついてない。信じてくれ。

7月5日 晴信(信玄)より 春日源助さま(おそらく高坂昌信)へ

・北条氏康 息子に送る三ヶ条

・酒は朝飯の時に飲むもので、三杯までがベスト

・お前の断りなく外出する家臣はクビにしろ

・家臣が酔っぱらって他人に迷惑を掛けないよう、厳しく躾けろ

もし、お前がこれを守ってないという話を俺が聞いた時は

絶交するぞ。

8月10日 三郎(後の上杉景虎)へ

・武田勝頼 後方の城へ送った手紙

長篠の心配をしてくれてありがとう。こっちは順調だ。

織田と徳川が後詰めにきたが、びびって何もできずにいる。

これから一気に攻撃して蹴散らしてやるよ。

それより、そっちは重要な城なんだから、十分に注意してね。

あとお土産ありがとう。

5月20日 勝頼より 三浦左馬助さまへ

・織田信長 ねねに送った手紙

安土城へようこそ。お土産ありがとう。いつかお返しするね。

しかし、しばらく合わない内にすごい美人になったね。

それなのに藤吉郎(秀吉)は何か文句を言っているようだが、言語道断だ。

お前ほどの女は、禿げ鼠には二度と見つけられんだろう。

そういう訳だから、お前さんは堂々としていなさい。

ただし、女房というものは夫を立ててやるもんだから忘れないように。

あとこの手紙は羽柴(秀吉)に見せてやりなさい。

のぶより 藤吉郎の女共へ

なんだか素の武将っていいですよね笑+19

-0

-

1138. 匿名 2016/02/23(火) 12:19:21

降臨した天使に救われた少女

2008年12月23日、アメリカのノースカロライナ州チャールストンの病院で

先天性の疾患により、死を宣告された15歳の少女チェルシーが、

明るく輝く光と遭遇した後、死の淵から生還するという奇跡的な出来事がありました。

チェルシーは、極度の早産のために内臓が未発達の状態で誕生し、入院生活を送っていました。

しかし、誕生日を間近に控えた23日、彼女の母親は担当医から人工呼吸器を

外し、最後の別れをするように勧められます。

母親が病室の前で思案している時、白く輝く謎の光がチェルシーの病室の前の廊下に突如姿を現しました。

この謎の光がチェルシーに触れた瞬間、瀕死の状態にあったチェルシーの容態は

奇跡的に回復、担当医も唖然とした状態だったと言います。

この輝く光は病院の監視カメラに撮影されており、病院スタッフやチェルシーの母親、チェルシー自身も目撃しています。

+15

-0

-

1139. 匿名 2016/02/23(火) 12:28:15

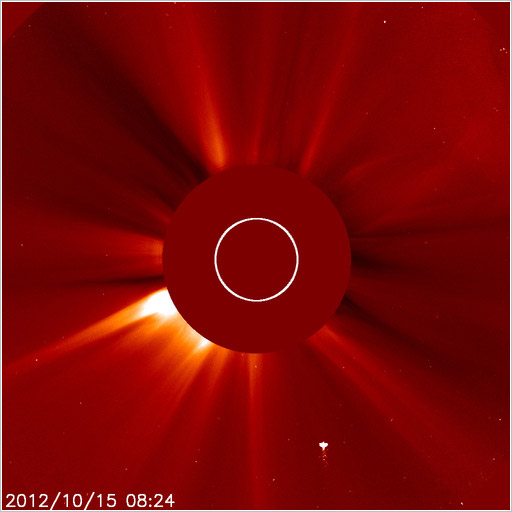

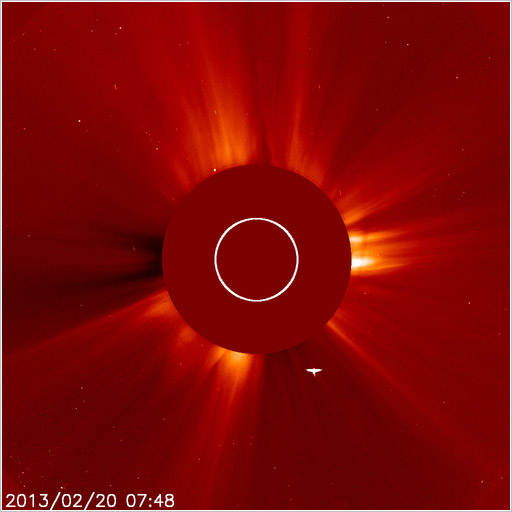

太陽探索機「SOHO」の不思議な画像

2012年10月15日と2013年2月20日に、太陽探索機「SOHO」が不思議な画像を撮影しています。

掲載した画像は、SOHOが撮影し「NASA」が一般公開しているものですが、太陽の下に不思議な光があるのがわかると思います。

羽を広げたような光は、まさに天使といった感じですが、10月と2月を比べると太陽にどんどんと近づいていっているのがわかると思います。

ちなみに、この天使らしき物体は、写真だと豆粒のようですが、あくまでも宇宙のスケールですので、実際には「超巨大」です。

どのくらい巨大かというと羽根の長さは「128,400km」、「地球が10個すっぽりと入る」ほどのサイズなのです。

太陽に向かっていくことから考えると、もしかしたら太陽系を守護するような存在なのかもしれません。

+17

-0

-

1140. 匿名 2016/02/23(火) 13:32:27

>>1139

この動画、テレビでみましたよ!

この天使型の物体が、このあと太陽に突入、その後太陽内で爆発のようなものが起こり、その後この物体が太陽から突き抜けて出て来たと記憶してます。

この天使型以外にも、葉巻型の物体が太陽の端で充電みたいなことをしていて、その後スルメイカのようにスルリと太陽から抜け出た映像の紹介もありました。

不思議!!+14

-0

-

1141. 匿名 2016/02/23(火) 15:09:42

ちょっとグロ注意

首なし鶏マイク

コロラド州Fruita(フルータ、フルイタ)の農家ロイド・オルセンの家で、1945年9月10日に夕食用として1羽の鶏が首をはねられました。通常ならそのまま絶命するはずですがが、その鶏は首の無いままふらふらと歩き回り、それまでと変わらない羽づくろいや餌をついばむようなしぐさをし始めました。翌日になってもこの鶏は生存し続け、その有様に家族は食べることをあきらめ、切断した首の穴からスポイトで水と餌を与えました。

翌週になって、ロイドはソルトレイクシティのユタ大学に、マイクと名づけた鶏を持ち込みました。科学者は驚きの色を隠せなませんが、それでも調査が行なわれ、マイクの頚動脈が凝固した血液でふさがれ、失血が抑えられたのではないかと推測されました。また脳幹と片方の耳の大半が残っているので、マイクが首を失っても歩くことができるのだという推論に達しました。

結果、マイクはこの農家で飼われることになりましたが、首の無いまま生き続ける奇跡の鶏はたちまち評判となり、マイクはマネージャーとロイドとともにニューヨークやロサンゼルスなどで見世物として公開されました。話題はますます広がるとともに、マイクも順調に生き続け、体重も当初の2ポンド半から8ポンドに増えました。雑誌・新聞などのメディアにも取り上げられ、『ライフ』、『タイム』などの大手に紹介されることとなったのです。

1947年3月、そうした興行中のアリゾナ州で、マイクは餌を喉につまらせ、ロイドが興行先に給餌用のスポイトを忘れたため手の施しようもなく、窒息して死亡しました。

マイクの死後、ギネス記録に首がないまま最も長生きした鶏として記録されたそうです。

生命力って凄いですね。

+9

-0

-

1142. 匿名 2016/02/23(火) 15:20:53

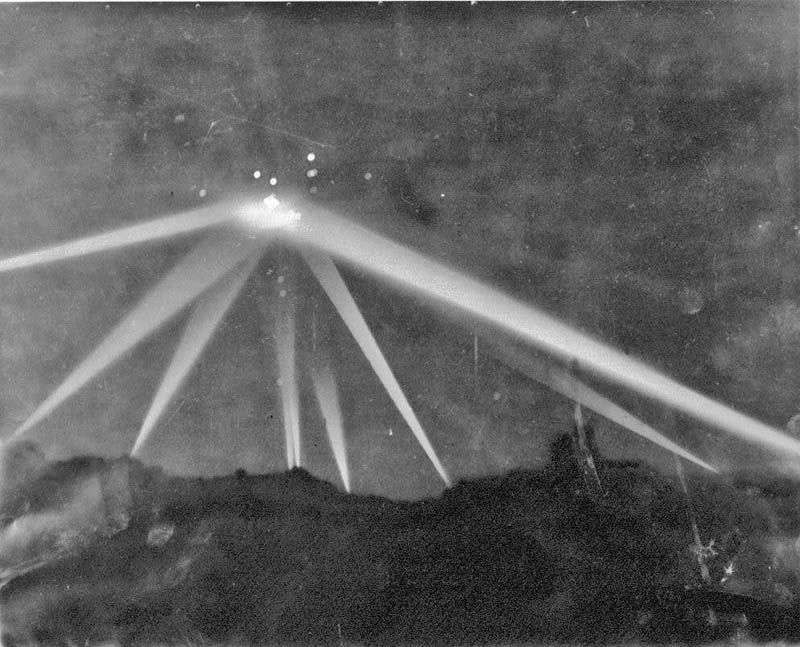

フーファイター

1942年ロサンゼルス上空に出現した謎の発光編隊。米軍が迎撃するが撃墜の戦果は無し。

1942年2月25日(日本軍の真珠湾攻撃の80日後のことです)、ロサンゼルスの西、約193kmの地点を、20~25個もの点滅する「銀色の光」:未確認飛行物体の編隊が、 太平洋岸の米軍事施設および海軍基地に向かっているとの情報が海軍情報部から、極東戦略作戦本部へ発信されました。

午前2時15分、問題の物体は日本軍の航空機の疑いがあるとして、第37沿岸砲兵旅団の対空砲兵中隊が警戒体制に入ったそうです。

この銀色の20~25個の飛行編隊は湾岸近くで高度約4000mから約2600mまで降下して、戦術的飛行編隊に戦力を分散しており(各3~6機の編隊)、

軍のレーダー、探査用光学機器、ロス市警、市民などによりその存在が確認されました。

西部防衛司令部は、未確認飛行物体は防空当局に登録されておらず、これらは「合衆国の航空機ではない」と主張しました。

「ロサンゼルス・タイムス」の公式写真から見て、当時件の円盤型機械はいかなる「地球起源の航空機」とも異なり、無音で低高度を低速で (時速150m~200m)で飛行し高性能の対空放火をまったく無視するように回避しています。これだけの対空砲弾の中、1機も撃墜されなかった言うのはありえないことですよね。+9

-0

-

1143. 匿名 2016/02/23(火) 15:22:51

肉付きの面

越前の吉崎観音の霊験物語。邪悪な姑が鬼女の面をかぶって嫁を脅すと、その面が顔に食いついて外れなくなったお話。

お経を唱えると面は取れましが、内側には顔の皮膚や前頭部の毛根がついたままだったと云います。

+8

-0

-

1144. 匿名 2016/02/23(火) 15:25:56

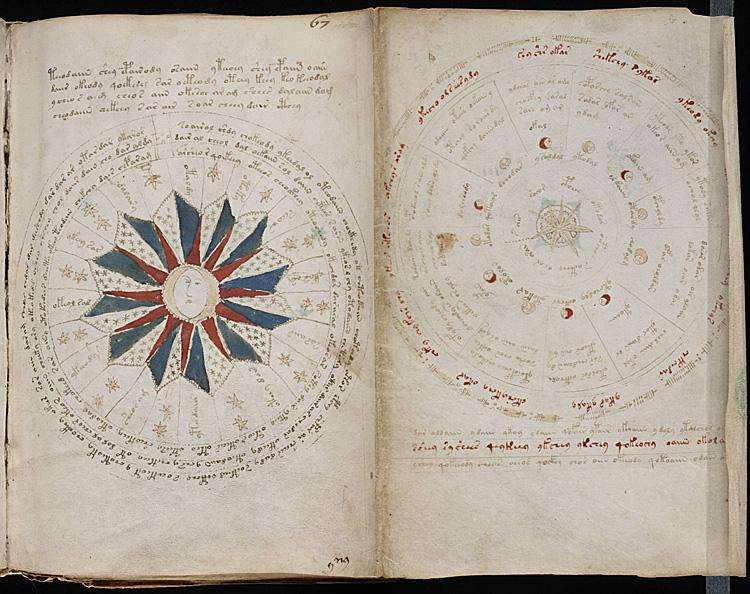

ヴォイニッチ手稿

暗号とおぼしき未知の文字で記され、多数の彩色挿し絵が付いた230ページほどの古文書。暗号が解読できないので、

何語で書かれているのか、内容が何なのか不明です。また、多数の挿し絵も本文とは無関係であるとの説もあります。

作成時期は14世紀から16世紀頃と考えられています。アリゾナ大学で行われた放射性炭素年代測定により、 使用されている羊皮紙は1404年から1438年に作られたと判明しました。しかし執筆時期はさらに後年の可能性があります。

手稿の名称は発見者であるポーランド系アメリカ人の古書商、ウィルフリッド・ヴォイニッチ(en)にちなむ。彼は1912年に、イタリア・ローマ近郊のモンドラゴーネ寺院で同書を発見しました。現在はイェール大学付属バイネキー稀書手稿ライブラリが所蔵しています。

+9

-1

-

1145. 匿名 2016/02/23(火) 16:52:19

八幡の藪知らず

タタリの藪知らずとも呼ばれる八幡の藪知らずは、国道14号沿いの市川市役所の向かいに位置する。この藪には、一度藪にはいったら二度と出てこられなくなるという伝承があります。古くから伝わる伝承の他にも、藪の竹を切ろうとした者が大怪我をしたり、変死してしまったという噂もあるそうです。藪自体はけっして大きいわけではありません。奥行き幅とも18mに過ぎないのです。文献によると少なくとも江戸時代にはこの大きさになっていたそうです。

なぜこの地が禁足地になったかの理由についても、唯一の明確な根拠があるわけではありません。しかし諸説いずれにせよ、近隣の人たちはこの地に対して畏敬の念を抱いており、現在も立ち入る事はタブーです。

伝承の由来に関する有名な説として。

・日本武尊の陣屋説

・平良将の墓所説

・平将門の墓所説

・その他、昔の豪族・貴人の墓所とする説

・水戸黄門が迷って出てこられなかった説

・藪の中央部の窪地から毒ガスが出でいるという説

・藪に底なし沼があるという説

・葛飾八幡宮の跡地説

・近隣の行徳村の飛び地(入会地)説

あまりはっきりしていないみたいですね・・。

+8

-0

-

1146. 匿名 2016/02/23(火) 19:21:10

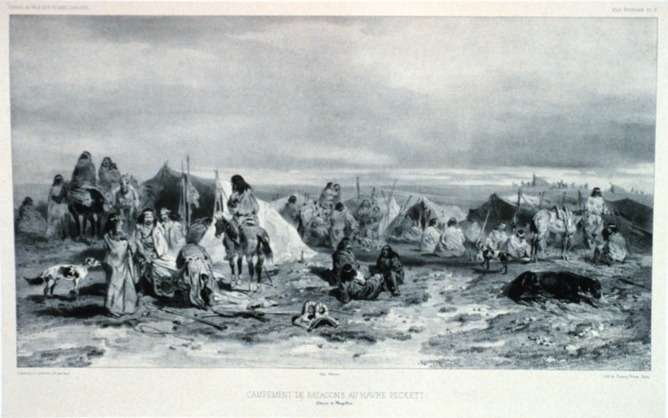

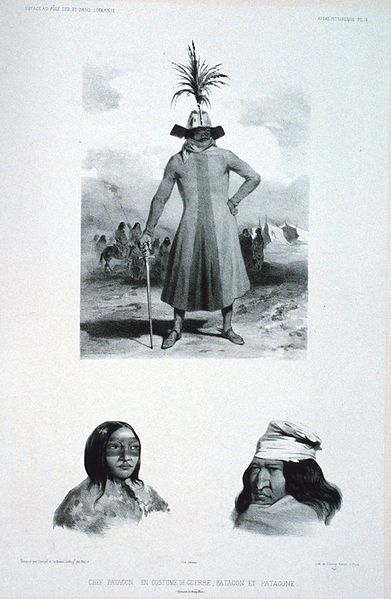

パタゴン”と呼ばれる“巨人

16世紀から18世紀にかけて探検家や船乗りの中である噂がささやかれていました。

まず、この伝説の巨人族“パタゴン”についてまとめてみます。

•南アフリカの南端にいたとされ、16世紀~18世紀の長きに渡り目撃されていた

•身長は約3.7メートル~4.6メートル

•毛皮の履物を履いていた

•裸であったり、毛皮を着ていたという記述が残っている

•巨人は顔を赤く塗り、目の回りは黄色、そして頬にハート型の模様を描いていた

•はじめて鏡を見たパタゴンはかなりびっくりしたらしい

•毛皮と木の棒で作ったテントで暮らしている

•生肉を食べる

•歌や踊りが好き

•弓矢を使う

•一箇所に定住せず移動しながら暮らしていた

•彼ら独自の言葉がある

•文字を持っていない

原始的な狩猟生活をしていたようで、ヨーロッパ各地からやってきた人々との文化の違いにパタゴンも驚いたと思われますが、かなり友好的な種族のようです。

1840年代にフランスのデュモンデュルビルの船隊が描いたパタゴン

1840年代に描かれた戦闘服をまとったパタゴンの族長とパタゴン族

1766年ジョン・バイロンの船がパタゴニアを訪れた際に船員(左)が子供の為のパンをパタゴニア人女性に与えているとされているイラスト

そして、このパタゴンに遭遇した探検家達についてもまとめます。

•最初にパタゴンについて提言したのは1519年に人類初の世界一周の航海に出発し、その途中で南アメリカの海岸を訪れたマゼランとその艦隊の乗組員達

•1579年、フランシス・ドレークの艦隊の船長、フランシス・フレッチャー(Francis Fletcher)はとても背の高いパタゴニア人に遭ったことを書いている。

•1590年代にはアンソニー・ニベット(Anthonie Knivet)はパタゴニアで12フィート(3.7メートル)の長さの死体を見たと主張している。

•1590年代にはオランダ船に乗っていたイギリス人ウィリアム・アダムス(三浦按針)はパタゴニア南部の島ティエラ・デル・フエゴを回っているときに船員と不自然に背の高い原住民との間に暴力的な出会いがあったと報告している。

•1766年にはジョン・バイロン(John byron)が指揮するHMSドルフィン号が世界一周の航海からイギリスに帰ってきたとき、その船員によってパタゴニアで9フィート(2.7メートル)の背丈の現地部族を見たとのうわさが流れた。

多くの探検家がパタゴンに遭遇しているのです。

因みにパタゴニアの国名の由来は1520年、フェルディナンド・マゼランが、この付近に住んでいた先住民を見て、「パタゴン」(patagon)族と命名した。「パタ」(Pata)はスペイン・ポルトガル語の「足」でありますが、「ゴン」の意味は不明だそうです。大足パタゴン族の住む土地ということからパタゴニアという名がついたと言われています。

+11

-0

-

1147. 匿名 2016/02/23(火) 19:31:14

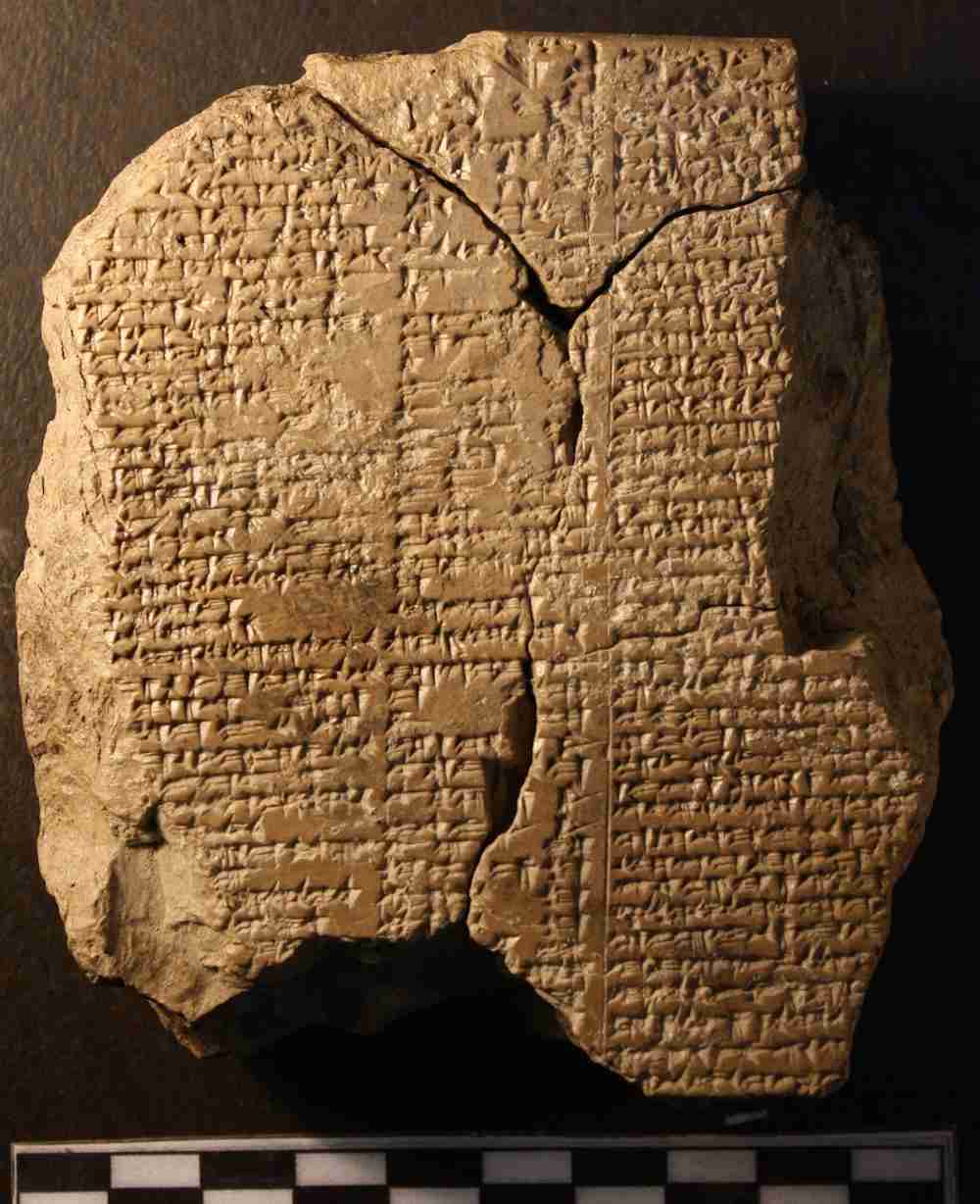

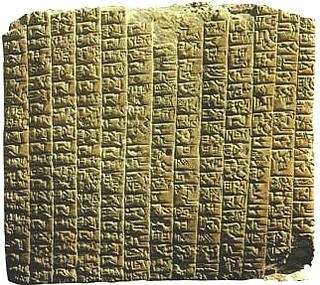

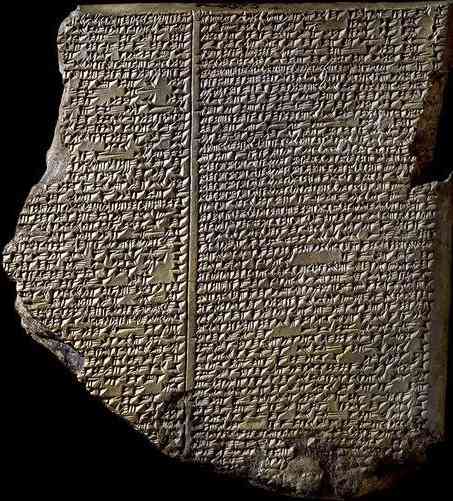

ギルガメッシュ叙事詩

ギルガメッシュ叙事詩とは、古代メソポタミアの伝説的な王であるギルガメッシュについての物語が書かれています。

楔形文字でかかれた粘土板で、ギルガメッシュは、紀元前2600年頃に実在していたと言われている王です。

その粘土板の1つ目に、ギルガメッシュに自身の紹介文が書かれているのですがこれが謎を呼んでいるのです。

ギルガメッシュは、2/3が神、1/3が人間であった。

ここで注目されるのは、2/3や1/3という割合。

遺伝子研究が進んできた現代の医学知識と照らし合わせるととんでもないことがわかったのです。

結論から言うと

子供は、母親のDNAを2で父親のDNAを1の割合で持っている

↓

2/3が母親のDNA 、1/3が父親のDNA

これは一体どういうことなのか?

他のDNAは違いますが、ミトコンドリアDNAは母親からしか受け継がれません。

そうすると、母親、父親から受け継がれるDNA全体の割合は上記の割合と等しくなるのです。

古代のシュメール人には遺伝子の情報を知っていたのかもしれないのです。

ちなみにギルガメッシュ王は母がアヌンナキの女神リマト・ニンスンで父がウルク王のルガルバンダです。

やはりシュメール人は神(宇宙人?)と人間のハーフなのでしょうか?

+9

-0

-

1148. 匿名 2016/02/23(火) 22:00:24

メソポタミア文明の起源の復習をもう一度。

紀元前5千年頃、後にメソポタミアと呼ばれるユーフラテス河の沿岸地帯に、ある農耕民族が住み着きました。彼らの住み着いた土地は、耕作や放牧に適しており、近くの湿地帯では、魚と鳥が常に豊富に得られるという生活するには理想的な環境でした。

その農耕民族は、ウバイド人と呼ばれ、その後、千年以上もそこに住み着き、泥でレンガをつくって街や神殿をつくり、その後のメソポタミア文明の基礎をつくることになった民族です。彼らの有能で進取性に富んだ気性は、まもなく、この地を中近東で最も繁栄した地帯に押し上げていきました。ただ、彼らは、文字を持たなかったので、詳しい記録を残すことはなかったのです。

ところが、紀元前3800年頃、どこからかシュメール人と呼ばれる民族がやって来ると、信じられない大変化が起こります。文明の一大ブレークとも言うべき現象が起きたのです。メソポタミアの地は、わずかの間に、前例のない大繁栄を記録しました。そして、空前とも言える政治権力が打ち立てられたのです。それは、美術、建築、宗教は言うに及ばず、社会機構、日常の細かな慣習から楔形文字の発明に至るまで、それらは、すべて、彼らシュメール人の成せる画期的偉業でした。世界最初と言われる船や車輪つき戦車なども、この頃、シュメール人によってつくられたのです。

この後も、彼らは、エリドゥ、ウル、ウルク、ラガシュと言った高度な都市国家を次々とつくり上げていきました。

それらは、都市としては世界最古のもので、今日、我々は、この文明をメソポタミア文明と呼んでいます。

くさび形文字のほか、太陰暦、七曜制、60進法も生み、暦とともに占星術も発達、金属の鍛錬も知っていたといわれています。

エジプト文明、インダス文明の誕生にも影響を与え、両文明との交易もしていたと考えられています。

彼らは自らを「混ざり合わされた者」と呼び、自分たちは「アヌンナキ」という神々の集団によって作られたと信じていたそうです。また、「アヌンナキは金を採掘するために他の星から地球へとやってきた」と信じていたともいわれており、シュメール人の古代神話を「アヌンナキは金を採掘する労働者を求めていたので、遺伝子操作によってシュメール人を作り出した」と解釈する「古代宇宙飛行士説」支持者もいるとのこと。

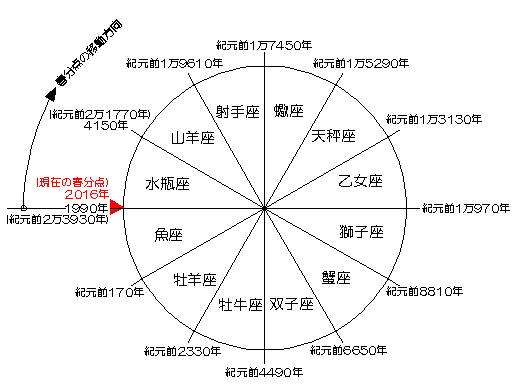

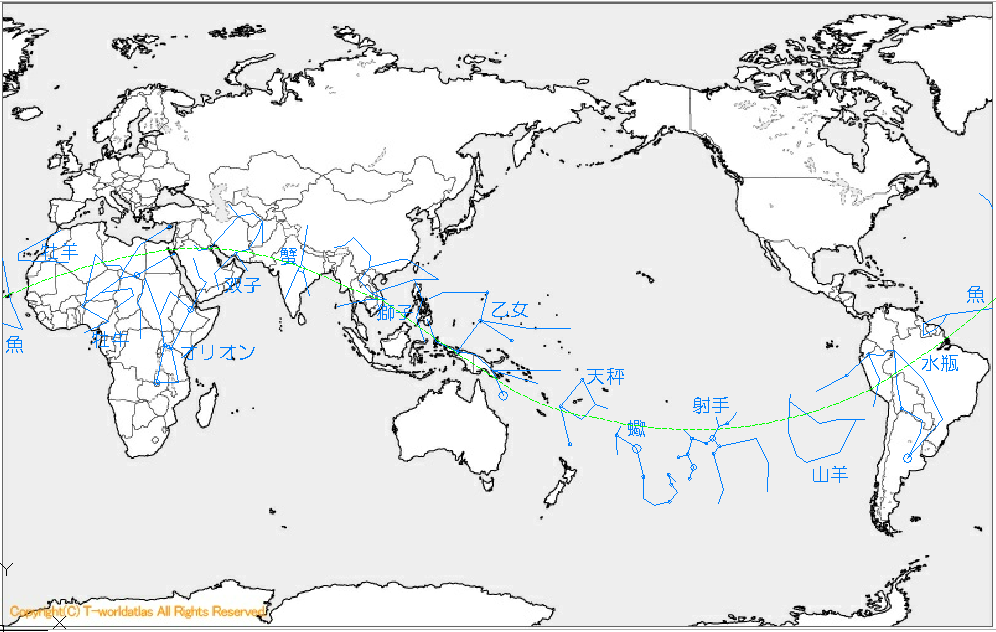

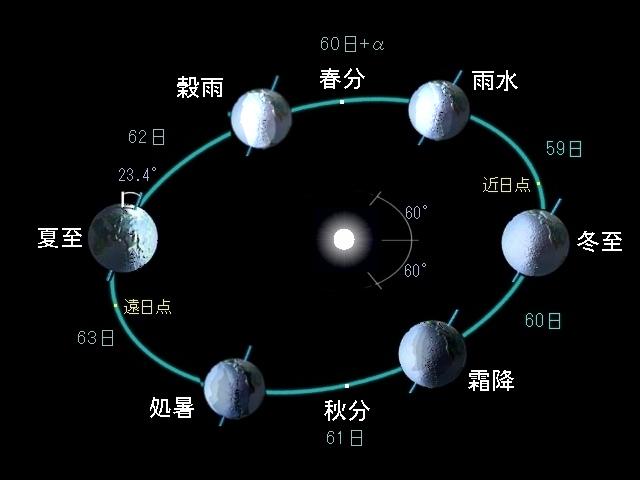

何よりも不可解なのは、シュメール人が、使っていた暦です。

それは、月の満ち欠けで、年月をはかる太陰暦と呼べるもので、世界最古の暦(こよみ)と言えるものでした。

彼らの用いた暦は、驚異的とも言えるほど恐ろしく正確な暦で、日食、月食のタイミングを始め、様々な惑星の事細かな動きまで詳細に予想出来たのです。

さらに、信じられないことには、2万5920年かかって地球の地軸が円を描くという歳差運動(さいさうんどう)の周期すら知っていたのです。

記録によれば、シュメール人は、当時、すでに何百もの天文用語を使っていたことも判明しています。

彼らがどのようにして、そのような高度な天文学を持つに至ったのかはわからりません。

彼らは、世界最古とも言える60進法を基本とする数学を確立し、それに基づいて高度な暦をつくり上げたのです。

この様な高度な天文知識に加えて、恐ろしく高度な彼らシュメール人の文明が、何を手本にし、また何に影響を受けたのかは不明なのです。

ただ言えることは、シュメール文明は、紀元前3800千年ほど前に、奇跡と思える暦、高度な数学、複雑な社会機構や合金技術を持った状態で いきなり歴史に登場して来たということです。

しかもこれだけの文明を持っていたシュメール人が消滅してしまうのが一番の謎ですね。

一体彼らは何者だったのでしょうか??+9

-0

-

1149. 匿名 2016/02/23(火) 22:09:20

>>1137

信玄さん「弥七郎とは体の関係は無い!」

などと一生懸命に恋人(男…)へ訴えているけど、他の男に言い寄った時点でアウトですよね

( ̄。 ̄;)+11

-0

-

1150. 匿名 2016/02/23(火) 22:48:21

+9

-0

-

1151. 匿名 2016/02/24(水) 15:30:06

メキシコ女王伝説

島野浦で語り継がれる伝説・・・といっても、それはつい100年ちょっと前の出来事。

実際、政府も調査にのりだす程、広く信じられている伝説なのです。

江戸時代の終わり頃、ある夏の日の出来事でした。

一隻のカツオ漁船が漁を終え、島への帰港中、

ふと波間に漂う大きな木箱のようなものを見つけました。

船中の12名は老船頭の命令で、その木箱を引き上げ、

手斧で開けてみることにしました。

すると中からは、白骨化した人間の顔がのぞいたのです。

髪はフサフサの金髪、そしてその周りにはキラキラ光る石や黄金の冠などが入っていたそうです。

これを発見した漁師達は祟りをおそれ、どこかに埋める事にしました。

そして「他言は無用」と漁師達はこの事を「秘密」にしたのです。

しかし・・・月日が経つうちにこの秘密は噂となって流れ出し、島の外からも木箱(宝)探しに来る人達が出るようになったのです。戦時中、警察や軍隊も島に探しに来た程です。この間、いつしか木箱の中の亡骸は「メキシコ女王」であると言われる様になったといいます(正確な根拠不明)。しかし木箱の行方は知れず、未だどこに埋められているのか、流されてしまったのか、証拠が一切残っていない事から、真相は謎のままです+13

-0

-

1152. 匿名 2016/02/24(水) 15:58:26

アーモンドは、バラ科サクラ属の落葉高木。和名はヘントウ(扁桃)、あるいはあめんどう。ハタンキョウ(巴旦杏)とも呼ばれる(スモモとは別種)。

アーモンドはヘブライ語で「シェケディーム」といい、「見張る」「目覚める」という意味の「サクダ」や「シャカッ」と共通の起源を持つ言葉である( 現代ヘブライ語では「シャケド」(שקד)という)。

モーセの兄アロンの杖はあめんどう(アーモンド)の木で作られており、その杖が芽を出し花が咲いて実を結んだことからイスラエルの祭司族の祖となる『レビ』が選ばれた。そしてそのあめんどうの杖は、契約の箱の前に保存するようにと、旧約聖書民数記17章3節から10節に記述されている。

SF作家であるH・G・ウェルズは未来の出来事を記録した年代記『THE SHAPE OF THINGS TO COME』(邦題・世界はこうなる)を残しているが、その中に日本に関する謎めいた四行詩を残している。

Almond blossom in the spring sunshine.

Fuji-Yama gracious lady.

Island treasure home of lovely things.

Shall I never see you again?

アーモンドの花が咲き誇る 春の太陽の光の中に

富士山 優雅で美しく凛とした女性

寶の島 かわいい者達に滿ちた家庭

僕は其れ等を もう決して見る事は出來ないのだらうか?

↑「アーモンドの花が咲き誇る」という言葉で想像するに、日本に住むレビ支族が再び祭司として認識される事を予言しているのかな…と。「サクダ」って…ここでもヘブライ語と日本語は似ていますね!

「寶の島」ってのは、広島県江田島市の「寶持寺」と関係があるのかな?江田島は”音戸大橋”で本土とつながれている島で、この地域は平清盛が沈む夕日を扇で招いて1日で開削したとの伝承「日招き伝説」が残る、古くからの交通の要所です

↓そして、この詩に関して忠告した人がいるみたいなんです

「おお、あの詩に手を出しては成らん。特に日本人は手を出すな。

世の中には日本人が知らん方が良い事もあるぞ。日本の事を思ふなら

あの詩をあのまま日本語に譯すのは止めろ。君の爲だぞ。」

「ミスター・ヨシオカ、彼方のウエルズ作品の翻譯の成功を祈ります・・・・・。

唯、あのアーモンドの詩を、あのままの形で譯して廣めるのだけは、止めてゐただけないでせうか。

決して惡い意圖で言ふのでは無い。あの詩があのままの形で譯されて

日本に廣まると、間違つてとられるリスクがある。だから日本の未來の爲

世界の未來の爲に、吾の詩の譯にはアーモンドと云ふ言葉を入れずに譯して欲しい。

また、なるべく無意味な、詰まらない詩として扱つて欲しい。

其れさえ受け入れてくれれば、後は全部、彼方の好い様に譯して構わない。

其れについて、我々も今後一切、何も申しません。アーモンドの入らない

詰まらない詩に爲て下されば・・・・・。」

「其の場合、彼方は其の譯本を出せなくなります。我々には其れを出せないやうにする

力があります。然し此れは強制では無くお願ひです。吾の詩の譯に

アーモンドと云ふ言葉を出さない。吾の詩全體を目立たなくする。其の二つだけを

我々はお願ひするのです。」

「理由は知らない方が宜しいと思ひます。何しろ吾れはナンバーズの祕儀ですから。」

↑なんのこっちゃわかりませんが…ただならぬ予感がします。ご存知だったら教えてください

アーモンドの花+9

-0

-

1153. 匿名 2016/02/24(水) 17:01:06

>>1152

ではお話ししますね。

翻訳者はこのAlmond blossomを「桃の花」と誤訳せざるを得なかったのだといいます。それ程までに「アーモンドの花」は日本人には知られてはならない内容であり、それはナンバーズ(民数記)の秘儀に関わる内容だともいわれています。

そもそもH・G・ウェルズは100年前に作品内で「ミサイル」「アトミックボム」等の当時発明されていない科学用語を色々使っていることはよく知られていて、このことから実はフリーメーソンだと言われてもいます。

そして「生命の木」は桃の木だと考えれています(桃源郷や桃太郎伝説等)。ここで大事なのは実は、桃とアーモンドは近縁種。ただしアーモンドの果肉は薄くて食用にならず、食用に供しているのは仁の部分のみ。カバラの「生命の木」は花咲くアーモンドの木であらわされることが多いと言われてています。

民数記に登場するアーモンドとは・・・

主はモーセにイスラエルの人々が神のための祈る聖なる場所を造る様に命じ、六本の支柱にアーモンドの花の形をした萼と節と花弁を付けた燭台を純金でつくらせました。古代イスラエルの時代より礼拝所である幕屋の聖所にある純金の燭台にはアーモンドの花を装飾に使う事が決まり事となっており、この燭台はメノラーと呼ばれているのです。このアーモンドの七枝で作られる燭台の七は、イスラエルの民にとって完全数を表しでおり、燭台に灯される光は完全な光、即ち神そのものであることを意味します。そしてその燭台に装飾されたアーモンドの花は「復活の表象」。

アーモンドの花は大和民族がヤ・ウマトゥ(神の民)として目覚めることの暗喩にもなっているかのようです。フリーメイソンから見れば、これは日本人に知られたらマズイ内容ですね。道教で不老長寿の妙薬とされ卑弥呼の邪馬台国で大量に食されていた桃。エドガー・ケイシー療法でガン消滅に効果あると云われる生アーモンド・・・。やはり桃とアーモンドは生命の木の実なのです。

民数記にはさらにアーモンドは登場しています。

出エジプトしたヘブライの人々は、モーセとその兄アロンの指導で荒野へ出ましたが、その旅は苦難の連続。12部族の間で祭司アロンに対する不平不満が巻き起こり、モーセは12部族の族長が持つ杖を幕屋前に置き、神の判断を仰ぎました。翌日レビ族の「アロンの杖」だけが芽を吹き、アーモンドの花を咲かせた事から 神がアロンの杖を選び祝福したとして、そのままアロンに従うことになったという逸話があります。

この人々がどこに辿り着いたのか・・。

翻訳の制止を掛けたのは欧米支配者層だと思われますが、何を日本人に知られるのはマズイことなのでしょうか?

ここでのキーワードはH・G・ウェルズの四行詩には、見れなくなった対象として「富士山」「優雅で美しく凛とした女性」「宝の島」「かわいい者達に滿ちた家庭」の4つを挙げています。「僕は其れ等を もう決して見る事は出來ないのだらうか? 」という絶望的な内容が続きます。これはもうそのようなものは地上には存在しないという風にも取れますが・・・。また「宝の島」とは世界の至宝であるユダヤ3種の神器が隠されていた日本列島のことを言っているらしいのです。

多分、ウェールズ始め欧米のメーソンが日本にユダヤ神器が存在することを熟知していることを秘密にしたかったという事ではないのでしょうか?+7

-0

-

1154. 匿名 2016/02/24(水) 17:19:32

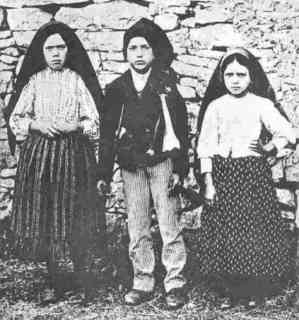

ファティマの預言

1917年、ポルトガルの一寒村、ファチマに住む3人の幼女の前に聖母マリアが6回にわたって出現し、最後の日には10万人の大観衆の前で大奇跡を現出させ、当時のヨーロッパ全土に一大センセーションを巻き起こしました。しかもその際に「人類の未来にかかわる3つのメッセージ」が託されました。これが有名な「ファティマ予言」です。

1917年5月31日、ポルトガルの小さな町ファティマで、最初の奇跡が起こりました。聖母マリアと名乗る光り輝く美しい女性が、3人の羊飼いの子どもたち(ルチア、フランシスコ、ヤシンタ)の前に現れたのです。

彼女は、自分が天国から舞い降りたことと「世界が平和であるように毎日祈りなさい」と言い、毎月13日の同じ時刻、同じ場所に来るように告げました。そして、彼女は今回を含め6回続けて出現することを約束し、消えていきました。

その後、聖母マリアの出現のうわさが広まり、その奇跡を見ようと見物人がやってきました。最後の6回目に当たる10月13日には、10万人を超える人々がファティマに集まったのでした。しかし、聖母マリアの姿を見ることができたのは羊飼いの子どもたちだけ。多くの人たちは、銀白色に輝くタマゴ型の物体が浮遊するのを見たり、光輝く太陽が現れたりと、不思議な現象を目撃したのです。

<ファティマの予言>

1 第一次大戦は終わりに近づいたが、このままでは次の法王(ピオ11世)のときに大きな不幸が起こる。

2 次の大きな不幸の前に、夜間に不思議な光が見える。これは神の警告のしるしである。

3 ロシアは誤りを世界にまき散らし、戦争をあおりたて、多くの国が滅びる(この後に重要な「第三の予言」が続くのだが、徹底した秘密となっている)

【第三の予言】が秘密となっている理由

バチカン法王庁が公認する聖母マリア再臨の地の「ファティマの予言」

第1と第2の予言に続き、人々は「第3の予言」の公表を待ちましたが、解禁となる1960年を過ぎても、「第3の予言」の内容は発表されませんでした。その理由は、当時のローマ法王が恐怖のあまり失神するほどの予言内容だったため、と言われています。

1981年5月2日には、アイルランド航空164便がハイジャックされたが、犯人はカトリック修道士で、要求は「ファティマ第三の秘密を公開せよ」でした。

60年代になってこの記録を閲覧したローマ教皇ヨハネ23世はその内容に絶句し、再度封印してしまい、続いて次代の教皇パウロ6世も再度封印を解きましたが、そのあまりの内容に、数日の間、人事不省になったといいます。

教皇ヨハネ・パウロ2世は、2005年2月23日に著作『記憶とアイデンティティー』においてファティマのメッセージの全容に関する解釈を開示し、その内容を1981年5月13日の教皇暗殺未遂事件であったと規定し、背後に20世紀に生まれた暴力的なイデオロギーに属するしっかりした組織があったと述べ、更に2005年4月に発表された遺言において核戦争なしに冷戦が終結したことを神の摂理として感謝しています。

しかし2000年に発表された文章は前の二つの預言と比べると矮小が過ぎること、前述したように40年に渡って隠匿され、60年代には当時の教皇が絶句したり発表を見送ったりする内容とはとても思えないこと、公開された「第三の秘密」は一群の兵士達によって、白衣の司教ら大勢の高位聖職者達が射殺される、とあり、1981年の事件とはあまりに食い違うことから、疑問を投げる向きがあります。

本当の第三の秘密はなんなのでしょか?

+9

-0

-

1155. 匿名 2016/02/24(水) 17:53:43

>>1153

おお~ありがとうございます!

ナンバーズとは『民数記』なのですね、このあたりから解らなかったので詳しく教えていただけて感謝感激です!

「僕は其れ等を もう決して見る事は出來ないのだらうか? 」ってやはり絶望的な内容ですよね…

>翻訳の制止を掛けたのは欧米支配者層だと思われますが、何を日本人に知られるのはマズイことなのでしょうか?

↑ほんと…日本人としてはむしろ知っていた方が対処できそうですけど(相手が神なら絶望…)

ところで…あらゆるミステリーに精通されてるだけでなく、文才もおありですね

☆(^^)☆尊敬します!

+8

-1

-

1156. 匿名 2016/02/24(水) 17:58:52

アダムとイブは禁断の果実を食べ、楽園を追放された

と聖書にありますが、日本人の場合、禁断の果実を口にしておらず、まだエデンにいる状態なのではないでしょうか?

海外から、なぜ厳格な宗教観や戒律がないのに、日本では秩序が保たれるのか…という疑問をもたれるらしいですが、

そもそもエデンで暮らす人間に戒律は不要。

そう考えると、しっくりきませんか?

江戸時代、日本人が普通に混浴を利用するのを見た西洋人は、驚き飽きれたそうです。

でも決して、日本人が卑猥だった訳ではないと思います。

むしろその逆で、彼らはただ純粋で無邪気だった…まさに楽園を追放される前のアダムとイブのように!

正直さや信頼関係を築く能力は、学力や経済力だけでは説明がつかないと思います。

私は「悪いことをすると、この世界から追い出されてしまう」という恐怖を漠然と持っています。

皆さんもそうじゃないですか?

おそらく悪事=禁断の果実なのです。

しかし悲しいことに、この楽園も永遠に続く保証はない。

もしかしたら、すでに私たちも、禁断の果実を口にし、楽園を追われつつあるのかもしれません。

妙な宗教の勧誘みたいなコメントでm(_ _)m

+15

-1

-

1157. 匿名 2016/02/24(水) 18:34:50

>>1156

確かにそうかもしれませんね。

でも別の角度から見てみるのも宜しいかと。

仏教では弥勒菩薩は現在仏であるゴータマ・ブッダ(釈迦牟尼仏)の次にブッダとなることが約束された菩薩(修行者)で、ゴータマの入滅後56億7千万年後の未来にこの世界に現われ悟りを開き、多くの人々を救済するとされています。

それまでは兜率天で修行(あるいは説法)しているといわれています。

弥勒の下生は56億7千万年後とされているが、この気の遠くなる年数は、弥勒の兜卒天での寿命が4000年であり、兜卒天の1日は地上の400年に匹敵するという説から、下生までに4000×400×12×30=5億7600万年かかるという計算に由来します。そして、後代になって5億7600万年が56億7000万年に入れ替わったと考えられています。

他の古い経典では3000年後とするものもあり、その未来仏の出現する時代は厳密には定かではなく「遠い未来」の比喩ではないかとの説もあります。

楽園を追われてもこの世に弥勒菩薩様が現れて救済して頂けるかも・・・。+10

-1

-

1158. 匿名 2016/02/24(水) 19:29:27

…φ(・ω・ )メモメモ+8

-1

-

1159. 匿名 2016/02/24(水) 19:35:23

>>930さん

シリアスな文体で書いてくれてるのに

内容がパタリロのことだからギャップに笑ってしまいました(*^^*)

教えてくれてありがとう!

偶然の一致ってありますけど、名前がすごく似てるし長髪っていうところも

リンクし過ぎててビックリしました♪

+9

-0

-

1160. 匿名 2016/02/24(水) 20:56:28

聖徳太子の謎

聖徳太子の母・間人皇女は、救世観音が胎内に入る夢を見て太子を身籠もりましたが、これは聖母マリアの夢に、天使ガブリエルが現れてイエスを受胎したことに似ています。

救世観音は「イエス・キリスト」の象徴であり、イエスと同じ星の下に生まれた太子は、キリスト精神(ヤハウェ)の受肉だということではないでしょうか。

国宝第一号に指定された広隆寺の仏像「弥勒菩薩半跏思惟像」は、再臨するイエス・キリストの象徴で、右手の親指と中指で三角形を作り、キリスト教の三位一体を表しているとも言われています。

中国で発見された景教(キリスト教)の牧師の壁画にも、太子の頭の冠に十字架が描かれ、指は弥勒菩薩像と同じように親指と中指で三角形を作っています。

「冠位十二階」はイエスの12使徒、「十七条憲法」はモーゼの十戒を彷彿させます。

原始キリスト教は、イエスの使徒によって日本に持ち込まれ、卑弥呼の鬼道(神道)を併合して神社神道の基が形成されたのではないでしょうか。

「太子は仏教を導入したが、実は隠れキリシタンだった」という説がありますが、神道自体が「隠れキリスト教」だと言えます。

もっとも、キリスト教という表現は適切ではなく、「原始キリスト教」でありますが……。

やはり太子は、何らかの理由で仏教を取り入れたものと思われます。

では、なぜ仏教を広めたのか・・・。

やがて押し寄せてくる「西洋キリスト教文明」に対抗する為だったと考えられます。

現在のキリスト教は、白人社会によって築き上げられたものであり、「原始キリスト教」とは別物です。

また、ここでいう「キリスト教文明」とは、それを背後から動かす「ユダヤ勢力」を指すのです。

これはあくまで説ですが中々考えさせられますね。

+9

-0

-

1161. 匿名 2016/02/24(水) 22:50:50

>>1130

自分は天皇家の起源に興味あるので教えてもらえたら嬉しいです

なんか友達の話では天皇はUFOに乗って地球にやってきたwwwとか言ってるし

ここ読んでたらどうやら外国から日本に渡って来た人みたいな感じなので

もともとどんな風に天皇家が誕生したのかなって…

あと「天照オオミカミ」って、神様ですか、それとも人間ですか

天皇家と何か関係あるんですかね

自分無知でホント済みません(つД`)

+8

-2

-

1162. 匿名 2016/02/24(水) 23:38:53

>>1161

良いですよ。

あくまで説ですけど・・・。

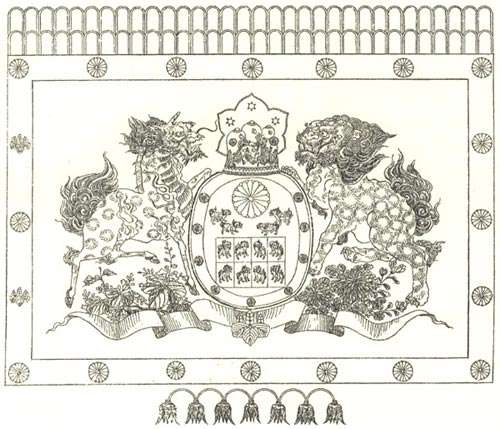

まず、天皇=神についてはここで良く出てくるシュメール人が関わってきます。

シュメールや古代バビロニアには、日像鏡、月像の首かざり、武神のシンボルである剣という三種の神器がありましたが、日本の三種の神器と同じです。 日本の天皇家に伝わる三種の神器は、鏡、勾玉(三日月?)、剣であります。

さらに一致を見るのは、日本神話では8つの首を持つヤマタノオロチを退治したときに得た草薙の剣であるのに対し、シュメールでも7つの首を持つ竜を退治したときに、三種の神器の剣を得ています。

また

日本語の大きな特徴に、語の格を示す為の語尾変化ではなく、~は、~に、~を、~に、~で、とか助詞を付加する事から、膠着語に分類されていますが、シュメール語も膠着語であり、シュメール文字は子音だけでなく母音も記す事や、日本の漢字かな混じりのような同じ構造を持つことが分かってきています。 また、日本語のルーツが良く分からない原因の一つに、文法のルーツらしきところと、単語のルーツらしきところが違うので余計にルーツを辿るのが困難化しています。

さらに

「スメ(皇)、スメラ(天皇)とは古代バビロニア語のスメル(Sumer)と同語で、ル、ラは助辞の変化、シュメールとも発音されました。このスメとは神の意で、ラテン語のスメ(Summae)も至上至高の意で同系語です。スメ(皇)をすべ(統)の意に解して“統制”の意にするのは、はなはだしい間違いで、天皇=神であり、スメル国は皇(スメ)国と一致して神国ということなのです。また、スメラギとはスメル、アグ(AK)の複称であり、ミコト(尊、命)、ミカド(天皇)の言語はミグト(Migut)の転訛で“天降る開拓者”すなわち神ということ。明津神とは、シュメール語の日神ウツ(Ut)の御子たる火神アグの権化として、この国土に降りたまわったのです。」

すなわち、

天皇の古語はすべてシュメール語で解釈できるのです。いずれも“天から降られた神”を意味しています。とすれば、古代の日本に天皇をいただいて天降った(=渡来した)民族は、シュメールの王族とその民だったのでは?と言われているのです。また肝心のシュメール人が自分達を宇宙から来た神と人間の間に出来た民族と言って居る為、宇宙人説が出てくるんですね。

また初代・神武天皇から十数代の初期天皇の実在性については、諸説あります。現代の考古学及び歴史学においては、初期天皇は典拠が神話等なので、その実在性が疑問視されています。

第10代・崇神天皇から第14代・仲哀天皇までは、実在説と非実在説がありましたが、現代では崇神天皇が実在可能性がある最初の天皇とされています。

最後に天照大神についてですが

日本神話に登場する神。皇室の祖神で、日本国民の総氏神とされています。『延喜式』では自然神として神社などに祀られた場合の「天照」は「あまてる」と称されています。

天岩戸の神隠れで有名であり、記紀によれば太陽を神格化した神であり、皇室の祖神(皇祖神)の一柱とされています。信仰の対象、土地の祭神とされる場所は伊勢神宮が特に有名ですね。

神道の神々についてはキリスト教とは違い、親兄弟が居ます。

天照大神の系譜

父 イザナギ

母 イザナミ

弟 ツクヨミ

弟 スサノオ

夫 いない(ただしスサノオとの誓約が両神の結婚を表しているという解釈もあります)

五男三女神(アマテラスとスサノオの誓約の際に生じた神:男神がスサノオが口から生んだ子、女神がアマテラスが口から生んだ子とされています)

男神 正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命

男神 天之菩卑能命

男神 天津日子根命

男神 活津日子根命

男神 熊野久須毘命

女神 多紀理毘売命 - 別名:奥津島比売命(おきつしまひめ)

女神 市寸島比売命 - 別名:狭依毘売命(さよりびめ)

女神 多岐都比売命

長くなってすみません・・・。+6

-0

-

1163. 匿名 2016/02/25(木) 03:11:46

趣向を変えて少し面白いお話を・・

徳川家康

三方ケ愿の合戦に敗戦した家康軍は、逃げる途中、空腹に耐えかね、一軒の茶屋に立寄り、そこで小豆の餅をほうばりました。

そこへ追ってきたのは武田軍、家康はあわてふためき代金を払わずに茶屋を飛び出しました。驚いた茶屋の老婆は数キロ先まで追いかけて、家康を捕まえ、殿様が食い逃げするとは何事かね、銭を払えとえらい剣幕、家康は慌てながらも、さすがは三河の婆さんと金子を手渡し、城に逃げ込んだそうです。

老婆の茶屋があった場所を「小豆餅」、老婆が餅の代金を受け取った場所を「銭取」と呼ばれるようになったとか。

そうして、やっとの思いで浜松城に逃げ帰ると何と家康は「脱糞」してました・・・。

家康は城へ入るとすぐに絵師を呼び自らを「戒める」ため、自分の絵を描かせます。家康はこの敗戦と脱糞の悔しさをバネに天下人となったのかもしれません。家康アッパレ♪

+11

-0

-

1164. 匿名 2016/02/25(木) 03:15:37

アンデルセン

極度の心配性だったらしく、外出時は非常時に建物の窓からすぐに逃げ出せるように必ずロープを持ち歩いていたそうです。さらに、眠っている間に死んだと勘違いされて、埋葬されてしまった男の噂話を聞いて以来、眠るときは枕元に「死んでません」という書置きを残していました。

世界中で愛読されていたにもかかわらず、自身は常に失恋の連続だったそうです。要因として、容姿の醜さ、若い頃より孤独な人生を送ったため人付き合いが下手だったこと、他にもラブレター代わりに自分の生い立ちから、童話作家としてデビューした事、初恋に敗れた悲しさなどを綿々と綴られた自伝を送るという変な癖があったことを指摘する人もいます。

今でいうコミュ障だったんですね笑

+13

-0

-

1165. 匿名 2016/02/25(木) 03:20:18

野口英世

まず故郷のお金持ちの娘と婚約し、帰国したら娘と結婚するという約束で結納金として300円をいただきます。さらに渡米の費用として恩師から200円をもらっちゃう。

そこでおとなしく渡米すりゃいいものを、送別の大宴会を開いた。あまりにもど派手な宴会にしちゃったので30円しか残らなかったそうです。

婚約した娘さんはどうなったのかって? けっきょく結婚しなかったのだそうです。

この娘さんの家からは結納金以外にもいろいろと金をむしりとっていたらしいから、まあ、世間でいうところの結婚詐欺ですね。+20

-0

-

1166. 匿名 2016/02/25(木) 03:48:03

明智光秀は、本能寺の後 豊臣秀吉に殺されてはいない。

殺された事にして、天海和尚という名前でその後を生きた。

+8

-0

-

1167. 匿名 2016/02/25(木) 03:49:38

ブタ戦争

ブタ戦争は、サンフアン諸島におけるアメリカ合衆国とイギリス領北アメリカ(後のカナダ)との国境をめぐる紛争の中で、1859年にアメリカとイギリス帝国が衝突した事件。サンフアン諸島はバンクーバー島と北アメリカ大陸との間にあります。

ブタを射殺したことがきっかけで発生したため「ブタ戦争」と呼ばれるようになりましたが、

他に「ブタエピソード(Pig Episode)」とも呼ばれています。

そのブタは、衝突により血が流れることのなかったこの戦争における唯一の犠牲者でした。

豚にとっては迷惑な話ですね。

+5

-0

-

1168. 匿名 2016/02/25(木) 03:57:48

クサンティッペ

ソクラテスと言えば、智人賢人を論破して回って古代ギリシャにその名を轟かしていました。

でもニート。超ニート。

嫁のクサンチッペに「そんなことしてないで仕事しろ!」といわれると反論できないのでした。

ある時クサンティッペはソクラテスに対して激しくまくしたて、彼が動じないので水を頭から浴びせました。ソクラテスは平然と「雷の後は雨はつきものだ」と語ったそうです。

ソクラテスが語ったとされる言葉にこのようなものがあります。「セミは幸せだ。なぜなら物を言わない妻がいるから」

またソクラテスが語ったとされる言葉にこのようなものもあります。「ぜひ結婚しなさい。よい妻を持てば幸せになれる。悪い妻を持てば私のように哲学者になれる」

ある日、「そんなにひどい妻なら別れたらいいじゃないか」と言った人に対し、ソクラテスが言ったそうです。「この人とうまくやっていけるようなら、他の誰とでもうまくやっていけるだろうからね」

なんだかお似合いの夫婦の気がします笑

+8

-0

-

1169. 匿名 2016/02/25(木) 04:08:51

小野篁

平安時代前期の公卿・文人。 参議・小野岑守の長男。官位は従三位・参議。異名は野相公、野宰相、その反骨精神から野狂とも称されました。小倉百人一首では参議篁(さんぎたかむら)。

嵯峨天皇のころ、「無悪善」という落書きを「悪(さが(嵯峨のこと))無くば、善けん」(「悪なからば善か らん」とも読めますが。いずれにせよ、「嵯峨天皇がいなければ良いのに」の意。)と読んでしまいます。これが読めたのは篁自身が書いたからに違いないと立腹した嵯峨天皇は激怒。

「子子子子子子子子子子子子」(子の字12個) ←コレを読めと無理難題を言われます。

そこで小野は「ねこのここねこ、ししのここじし(猫の子子猫、獅子の子子獅子)」と読み許してもらったそうです。

まるで一休さんのトンチですね。

+8

-0

-

1170. 匿名 2016/02/25(木) 09:28:17

>>1162

1161です、ありがとうございます

昔フォースカインド見たときにシュメールがどうたらって出てきたんですが

天皇の話にもシュメール人とやらが出てきてびっくりです(°A°`)

しっかりメモっときます!

+6

-0

-

1171. 匿名 2016/02/25(木) 09:50:18

>>1162さん、私は質問された方ではありませんが、

血縁がいる神…エジプト・インド・ギリシャ・日本も多神教(メソポタミア神話やウガリット神話も)

これら多神教の神話は似通っていたり、一つの出来事を他方から見た話であったりします

神話は実際にあった話ではないかと思い、もっと知りたくなりました+6

-0

-

1172. 匿名 2016/02/25(木) 10:30:47

シュメール人、天皇の話おもしろい!!!

そして日本にユダヤの三種の神器が!?!?

わくわくドキドキしながら全部見てます

書き込んでくれる方ありがとう!+11

-0

-

1173. 匿名 2016/02/25(木) 11:26:49

皆さんに楽しんで頂いて嬉しいです。

では、今日はユダヤと日本との関係説を書かせていただきます。

イスラエルにも三種の神器があることはご存知だと思います。

「出エジプト記」には、イスラエル人(ユダヤ人)がエジプトから脱出する時の話が書かれています。

神との約束の地「カナン」に辿りつくまで、イスラエル人たちはシナイ半島を40年間さまようわけですが、イスラエルの三種の神器は、その間にモーセが作らせたものです。

まず、モーセの兄にアロンという人物がいましたが、このアロンが持っていた「杖」が三種の神器の一つです。

「出エジプト記」には、「アロンの杖」がエジプトで、いくつもの災いを起こす様子が描かれています。

「出エジプト記」で最も有名なのが、ユダヤ人がエジプトを脱出する時に、モーセが「アロンの杖」を持って、神に祈ると、海が真っ二つに割れ、道ができ、そこをユダヤ人たちが渡って脱出するという話です。

その過程でアロンの杖にはアーモンドのツルが巻きつきますが、日本の三種の神器の一つ「草薙の剣」にも草のツルが巻きつきます。

「杖」と「剣」の違いはあるものの、ツルが巻きつくという意味では両者は非常によく似ています。

日本の三種の神器、二つ目に「勾玉」がありますが、実はこれは外宮に祀られているわけではありません。

もともと、天橋立にある籠神社にあった、あるモノが外宮に祀られているのです。

それは「勾玉」ではなく黄金でできた「壺」です。

そして、この黄金の壺を祀っていた所が、天橋立の籠神社の奥宮にある「真名井神社」です。

そこに祭られている神様の御神体は「真名の壺」なのです。

これが、伊勢神宮の外宮に持っていかれた…というわけです。

モーセは「マナ」というウエハースに似た食べ物を記念に残そうと、黄金の壺を作らせましたが、その壺の名前も「マナの壺」です。そう、イスラエルの三種の神器の二つ目は「マナの壺」です。

日本の「真名の壺」と、イスラエルの「マナの壺」…両者は黄金製で、しかも名前までが同じです。

そう、両者は同一なのです。

しかも、このマナの壺が天皇陵である「前方後円墳」の形の元になっているという事をご存知でしょうか?

マナの壺のシルエットを逆さにすれば、それがわかります。

最後に、日本の三種の神器の三つ目は何でしょうか?

天照大神の御神体が「鏡」だということは有名ですよね。

実はこの鏡は、陰と陽で2つあるのです。

今の女性は鏡は一つしか使いませんが、昔の女性は必ず2枚鏡を使っていました。

その理由は、2枚で合せ鏡にしないと着物の帯が締められなかったからです。

なので2枚1組の鏡を用いてたわけです。

では、イスラエルの三種の神器の三つ目は何でしょう?

それは、神がモーセに与えた10項目の戒律が焼き付けらた「石板」です。

この石板も2枚で1組です。

鏡も2枚1組、石板も2枚1組、両者は一致しています。

石板の10の戒めを自分の精神的・霊的な姿と合わせ見たのです。

要するに十戒の石板は、人の内面を確認する鏡とも言えるでしょう。

田舎の古い祠(ほこら)に行くと、石が2枚1組で祀ってありますが、これは、十戒の石板がルーツとなっていると考えられます。

つまり、日本の三種の神器は、「鏡」「勾玉」「剣」となってますが、これは、あくまでもカムフラージュです。

実際は、イスラエルの三種の神器、「十戒石板」「マナの壺」「アロンの杖」が本物の三種の神器です。

これらが日本には全て揃っていることになります。+11

-0

-

1174. 匿名 2016/02/25(木) 12:06:16

伊勢神宮の秘密

最近、天皇家と最も関係が深いとされる伊勢神宮があることを行いました。

それは、石灯籠の撤去です。

伊勢の外宮と内宮の参道にある石灯籠には六芒星が刻まれていて、日ユ同祖論の証拠としても、よく取り上げられます。

これがその石灯籠の画像。

伊勢神宮は、この石灯篭を急に全て撤去したのです。

ところが、石灯籠はある団体が昭和30年に寄進として建てたもので、 伊勢神宮の管理物ではないと主張する者も存在します。

しかし、もうそこからがカムフラージュされているのです。

なので勿論、石灯籠は伊勢神宮の管理物です。

もっと言いましょう。

全くと言っていいほど知られてませんが、実は伊勢神宮そのものが天皇家の所有物なのです。

当然、内宮も外宮もです。

ということは、石灯籠も伊勢神宮も天皇家の管理物なのです。

それくらいの小細工やカムフラージュなんていたって簡単です。

さて、伊勢神宮はこの石灯籠の撤去の理由を「危険だったから」と言っています。

そして、建てたのも石工が勝手にやったことだと…

危険だからと、急に撤去するのもおかしな話で、

ましてや、石工って「フリーメイソン」じゃん?って感じですよね(笑)

※フリーメイソンリーのシンボルマークの定規とコンパスは石工職人のギルドだったことの名残。

前に書いた籠神社もカムフラージュを行っています。

それは、籠神社には奥の宮があり、それを「真名井神社」と言います。

その途中には石碑があり、はじめはその石碑には堂々と六芒星が刻まれていました。

ところが、その六芒星は削り取られ三つ巴…すなわち666のマークに変更されたのです。

それがこの画像。

どう見ても、同じ石碑ですよね。

そう、裏社紋(本当の社紋)である六芒星が削り取られ、三つ巴(666のマーク)を彫り直したのです。

籠神社の絵馬にも六芒星と三つ巴が描かれいています。

ちなみに、真名井神社の「真名(マナ)」とは「出エジプト記」に登場する聖なる食べ物「マナ」を指しています。

この聖なる食べ物「マナ」を入れる壺がイスラエルの三種の神器「マナの壺」です。

前にも紹介しましたが、マナの壺を象った墓が「前方後円墳」で、マナを調理する時に使われた板が「マナ板」というわけです。

マナの壺は王権のシンボルとされていたものです。