-

1. 匿名 2025/07/06(日) 17:00:15

午前中で仕事が終わる貴族も多かった

午後は蹴鞠とか双六とかしてたらしい![平安時代について知ってること]()

+36

-0

-

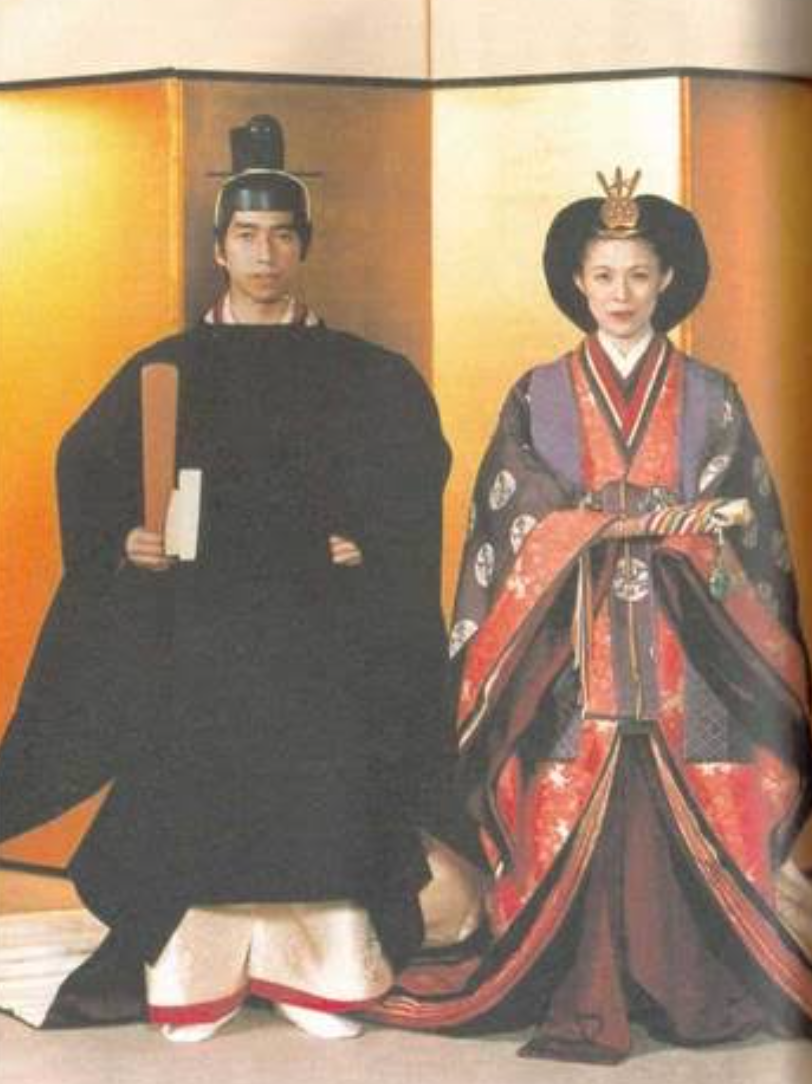

2. 匿名 2025/07/06(日) 17:00:35

トイレがぼっとん+0

-9

-

3. 匿名 2025/07/06(日) 17:00:49

今よりも性交渉が盛んだった+0

-1

-

4. 匿名 2025/07/06(日) 17:00:55

歌が作れないと出世できない結婚できない+42

-0

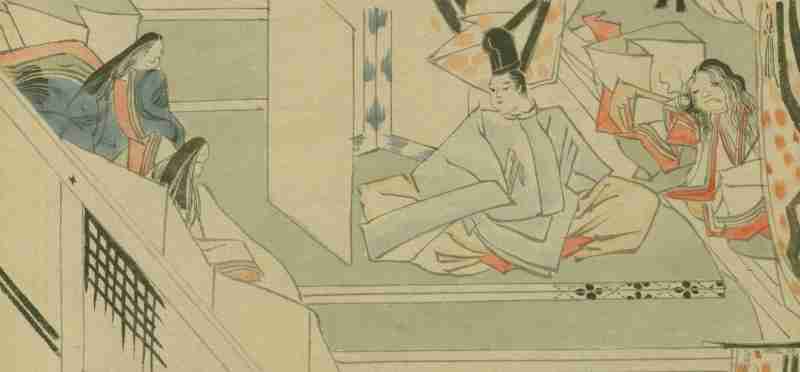

-

5. 匿名 2025/07/06(日) 17:00:56

風呂は蒸し風呂+14

-0

-

6. 匿名 2025/07/06(日) 17:01:00

大昔+4

-0

-

7. 匿名 2025/07/06(日) 17:01:03

厚着+8

-0

-

8. 匿名 2025/07/06(日) 17:01:04

不良貴族がいた+9

-0

-

9. 匿名 2025/07/06(日) 17:01:07

ケツを縄で拭いていた+3

-1

-

10. 匿名 2025/07/06(日) 17:01:36

お風呂は週1程度、髪を洗う機会はほとんどない+21

-2

-

11. 匿名 2025/07/06(日) 17:01:43

髪は滅多に洗わない+20

-0

-

12. 匿名 2025/07/06(日) 17:01:47

>>1

貴族の仕事が午前中だけってのは当たり前。彼らの収入は所領からの上りであって、お勤め先からの給料ではない。

現代人の「仕事」とは大きく違う。+23

-2

-

13. 匿名 2025/07/06(日) 17:02:11

てふてふ+8

-0

-

14. 匿名 2025/07/06(日) 17:02:23

男尊女卑+1

-5

-

15. 匿名 2025/07/06(日) 17:02:49

紫色が高貴な色+34

-0

-

16. 匿名 2025/07/06(日) 17:03:01

けりの文学+1

-0

-

17. 匿名 2025/07/06(日) 17:03:04

漫画家の士郎正宗が平安朝の着物を着た女性を描いてみて、絵巻物に山賊が乱入して女官が脱がされている図があるが、この着物では簡単には脱げないのではないか?と首を傾げてた+3

-0

-

18. 匿名 2025/07/06(日) 17:03:13

一夫多妻の通い婚。

互いに歌を詠んで気持ちのやりとり。+19

-0

-

19. 匿名 2025/07/06(日) 17:03:19

しもぶくれのお顔が人気+9

-1

-

20. 匿名 2025/07/06(日) 17:03:39

平安武士は鎌倉武士の憧れ+4

-0

-

21. 匿名 2025/07/06(日) 17:03:46

風呂に入らない

髪を洗うのが一年に一回だっけ?

香を焚きしめるのは体臭を誤魔化すため+25

-0

-

22. 匿名 2025/07/06(日) 17:04:00

妻問婚だった

でも貴族は同居してたりした+5

-0

-

23. 匿名 2025/07/06(日) 17:04:10

まろ+3

-0

-

24. 匿名 2025/07/06(日) 17:04:10

>>3

性交渉っていうのかなぁ、、源氏物語レベルの高位の貴族でも、はっきりいって寝ている女性の家に忍び込んでレイプじゃないのって話があるよね。

庶民ならなおさら。通い婚とかいっているけど、セキュリティのない家で好みの女性の家に忍び込んでやるだけだよね。+24

-1

-

25. 匿名 2025/07/06(日) 17:04:17

令和の世にも続く皇族、貴族の権力争い。+1

-0

-

26. 匿名 2025/07/06(日) 17:04:34

枕草子+6

-0

-

27. 匿名 2025/07/06(日) 17:04:45

和歌がうまいともてる

+14

-1

-

28. 匿名 2025/07/06(日) 17:04:56

陰陽師は公務員。+14

-0

-

29. 匿名 2025/07/06(日) 17:05:05

今より暑かったんだって

気象予報士の森さんがデーモン閣下に確認したら、細かい事は忘れた、らしくて確認取れてないけど+22

-2

-

30. 匿名 2025/07/06(日) 17:05:14

掛け布団がない

着物を上にかけて寝てた+16

-0

-

31. 匿名 2025/07/06(日) 17:05:23

>>18

一夫多妻というより多夫多妻って感じでは?女性側も来るもの拒まづよね。+3

-3

-

32. 匿名 2025/07/06(日) 17:05:26

同時期の北宋と比較するとまだ国家としての体制は固まっておらず紙幣など無理って印象+6

-2

-

33. 匿名 2025/07/06(日) 17:05:52

>>7

十二単衣は寒さ対策だったかな?

平安時代は屋敷に壁がほぼ無くて御簾とかで仕切ってたから風通しバツグン過ぎるから着膨れする方向性になった

とインテリアの勉強で見た覚えがある+29

-0

-

34. 匿名 2025/07/06(日) 17:06:14

寒い冬は火鉢を囲んで一晩中お喋りしたり、草紙を回し読みしていた。+0

-0

-

35. 匿名 2025/07/06(日) 17:06:39

>>31

いや、拒否権はあったんだよ+8

-0

-

36. 匿名 2025/07/06(日) 17:07:03

>>3

牛車の中でいたしたりしていた。

最古のカー◯ク+6

-0

-

37. 匿名 2025/07/06(日) 17:07:07

鳥辺野他にもいくつか

都に住んでいた人は都のはずれで風葬にされていた

よほどの身分ではないと火葬にされなかった+5

-0

-

38. 匿名 2025/07/06(日) 17:07:44

貴族の食事はご飯がてんこ盛り🍚![平安時代について知ってること]()

+11

-0

-

39. 匿名 2025/07/06(日) 17:08:08

帝に溺愛された猫がいた🐾

「命婦のおとど」という名前で、宮廷のどこでも出入りして良いという権限があった

昔から猫に甘すぎ🤭+31

-0

-

40. 匿名 2025/07/06(日) 17:08:30

>>24

通い婚のある地域って女性の同意が必須だったらしいよ。

各地域でルールは違うが戸が女性が開けない限り入てはいけない。

声をかけて返事がするまで入ってはいけないとかルールがあったらしい。

これを破ると村の女性人から総スカンくらって暮らしにくくなる。一応、ルールはあったみたいだよ。+25

-0

-

41. 匿名 2025/07/06(日) 17:08:48

>>1

顔を見られるのは恥ずかしいこと

だったらしい+13

-1

-

42. 匿名 2025/07/06(日) 17:09:06

ご馳走を沢山食べるためにお腹いっぱいになると吐いてまた食べてた+0

-2

-

43. 匿名 2025/07/06(日) 17:09:09

春はあけぼの+0

-1

-

44. 匿名 2025/07/06(日) 17:09:15

![平安時代について知ってること]()

+9

-1

-

45. 匿名 2025/07/06(日) 17:09:35

陰陽師が大活躍+2

-0

-

46. 匿名 2025/07/06(日) 17:10:08

恋文の和歌送っても結構辛辣な返事が来ることもあった。

「あまりにも好みじゃないので、屋敷はもちろん夢にも出てこないでほしいです」みたいなの+27

-0

-

47. 匿名 2025/07/06(日) 17:10:19

400年も続いた+2

-1

-

48. 匿名 2025/07/06(日) 17:10:43

泣くよウグイス平安京+3

-0

-

49. 匿名 2025/07/06(日) 17:11:37

源平合戦+0

-0

-

50. 匿名 2025/07/06(日) 17:11:42

>>42

ローマ帝国の貴族みたいなことしてたんだね+5

-1

-

51. 匿名 2025/07/06(日) 17:11:47

庶民の暮らしは悲惨だった+9

-1

-

52. 匿名 2025/07/06(日) 17:11:58

>>1

夜中の3時に起きていく用意してたんだよ

めっちゃ朝から働いてた

だから、朝廷+26

-0

-

53. 匿名 2025/07/06(日) 17:12:00

>>24

光源氏(若い頃は帝に寵愛されてる皇子・途中から権力者)だからあやふやになったが…

高位貴族の家にその貴族より下の人が女性側の家の同意無しに夜這いかけたら殺されたんだと思う。+9

-0

-

54. 匿名 2025/07/06(日) 17:12:06

源氏物語って光源氏が天皇の后に手を出して、自分の子を産ませ、その子が天皇として即位するから

よくこの話が通ったなあとしみじみ

明治以降は特に戦争中は源氏物語は色々言われたらしく、現代語訳をやった谷崎潤一郎も苦労したみたい+8

-0

-

55. 匿名 2025/07/06(日) 17:12:39

貴族の乗った牛車が盗賊に襲われたけど、中にいた貴族がマッパになって「先に他の盗賊に襲われてるからもう盗むものないですよ」って言って免れた話がある+6

-0

-

56. 匿名 2025/07/06(日) 17:12:43

男でも「枕が浮くほど」泣くのが情が深くていいとされていた

泣いたふりをするために、壺に入れた水を仕込んでいた男性すらいた+0

-0

-

57. 匿名 2025/07/06(日) 17:12:53

平安時代でも御所は何度も移転してた

+2

-0

-

58. 匿名 2025/07/06(日) 17:13:01

>>26

枕草子って本当に定子様への尊崇と敬愛に溢れていると思う

宮中での習慣という学術性の高さや清少納言の感性が知れるというだけじゃなくて、そういう日常的なことを書くことによって定子様の素晴らしさを際立たせようとしている清少納言がいじらしくて仕方ない

あの本の中には、晩年の定子様が置かれた苦境など一切出てこない

読む人が皆、定子さまの麗しさと知性を兼ね備えた人間性に憧れを抱くように書かれている

清少納言にとって定子様は本当に大切な人だったんだなって思う+15

-0

-

59. 匿名 2025/07/06(日) 17:13:18

紫式部+1

-0

-

60. 匿名 2025/07/06(日) 17:13:59

十二単の重さは10キロ〜20キロ+0

-0

-

61. 匿名 2025/07/06(日) 17:15:14

>>1

当時も鼻筋が通っていて足が長い方が美人とされていたと聞いたことがある。+7

-1

-

62. 匿名 2025/07/06(日) 17:15:20

和泉式部の艶っぽい歌が好き+3

-0

-

63. 匿名 2025/07/06(日) 17:18:19

>>2

箱じゃなくて?+15

-0

-

64. 匿名 2025/07/06(日) 17:18:49

![平安時代について知ってること]()

+14

-1

-

65. 匿名 2025/07/06(日) 17:18:57

神道の祝詞は平安時代中期に編纂された延喜式

御守り、護符は平安時代から普及した

古代日本から神道はあった説は疑問

古墳時代後期に来た仏教、道教に触発されて

アミニズム、シャーマニズムから神道になった+0

-0

-

66. 匿名 2025/07/06(日) 17:19:02

道長ってルイ14世的な感じ?+0

-3

-

67. 匿名 2025/07/06(日) 17:20:53

何をするのにも占いで決める+5

-0

-

68. 匿名 2025/07/06(日) 17:21:34

「今日は方角が悪いから」

で仕事もデートもキャンセルできる。

羨ましい…

ただ、髪を洗う日まで決められてるのはつらいかも。+8

-0

-

69. 匿名 2025/07/06(日) 17:21:42

平安時代の最初の頃は女性も普通に財産相続してた。それが主流。

中期から父親から息子へって形が多くなってきた。+8

-0

-

70. 匿名 2025/07/06(日) 17:22:05

>>2

あんなに着てると常に余裕もっとかないと大変なことになりそうだよね

あと、ひとりでできるのかな?

細心の注意を払わないと着物についちゃいそうだよね+9

-0

-

71. 匿名 2025/07/06(日) 17:29:30

まろまゆ+0

-0

-

72. 匿名 2025/07/06(日) 17:29:56

794うぐいす平安京+2

-0

-

73. 匿名 2025/07/06(日) 17:31:02

おじゃるはプリンが好き+0

-0

-

74. 匿名 2025/07/06(日) 17:31:23

多分、日本の1番良い時代だったのかもって思う+1

-5

-

75. 匿名 2025/07/06(日) 17:31:26

>>5

なんか「春はあけぼの」っぽい+11

-0

-

76. 匿名 2025/07/06(日) 17:32:42

>>54

逆説の日本史って本に鎮魂の物語だからって主張してた。

源氏物語が書かれた頃って源氏と藤原氏の政争に決着がついた。藤原氏の勝利で終わった。

負けた源氏の弔いで物語を書かせたんだって。

現実では負けた源氏が物語の中では活躍し天皇の父親としてまで登り詰めこの世の栄華を誇ったって。それで源氏の霊たちを鎮めて怨霊にならないようにしたって。

光源氏の失敗談は後から付け加えられたものじゃ無いか?って考察してたよ。+0

-4

-

77. 匿名 2025/07/06(日) 17:35:38

>>75

風呂は蒸し風呂(が良い。)だんだん熱くなっていく体、少しテカりて、紫だちたる水蒸気の細くととのいたる。+12

-0

-

78. 匿名 2025/07/06(日) 17:37:16

>>7

布が貴重品だから、くたびれてスケスケボロボロになっても着ていた

だから厚着といっても、新品のしっかりした布を沢山重ねていたのを連想してはダメらしい

+8

-0

-

79. 匿名 2025/07/06(日) 17:37:25

>>76

そんな物語を紫式部が藤原家の血が入った一条天皇と藤原彰子の為に書いたの?+3

-0

-

80. 匿名 2025/07/06(日) 17:38:43

甘葛のかき氷+2

-0

-

81. 匿名 2025/07/06(日) 17:40:09

>>76

「逆説の日本史」作者は

古文漢文草書体読めない作家

+4

-0

-

82. 匿名 2025/07/06(日) 17:45:39

いとをかし なんよ+0

-0

-

83. 匿名 2025/07/06(日) 17:48:21

当然のことだけど平安時代にも天然パーマの人はいた

当時は天パってだけで醜女扱いされた

私は現代に生まれて本当によかった![平安時代について知ってること]()

+7

-0

-

84. 匿名 2025/07/06(日) 17:52:54

>>24

その名残かな、京都の男はいきなりヤリチンが多い。+0

-6

-

85. 匿名 2025/07/06(日) 17:55:24

家の外壁が御簾で寒くないのかと思ってたけど

研究で意外と暑かったらしいというのが分かってる+0

-0

-

86. 匿名 2025/07/06(日) 17:59:25

>>11

よく痒くならないよね

食べてるものが質素だからたいしてべたつかないのかな+15

-1

-

87. 匿名 2025/07/06(日) 17:59:39

>>14

帝の母の権力が強い

女性が財産を相続する

筆一つで高貴な姫のお付きになって作品を千年残される

今と比べたら人権はないが、その後の武士の時代より女性の地位はしっかりしている気はする+7

-0

-

88. 匿名 2025/07/06(日) 18:00:42

>>83

光る君へで清少納言癖っ毛だったね+1

-0

-

89. 匿名 2025/07/06(日) 18:01:32

>>30

当時の寝殿造はドアや窓もなくて簾しかないのに冬どうしていたんだろう+5

-0

-

90. 匿名 2025/07/06(日) 18:04:22

風呂入らない、真夏でも入らない+1

-0

-

91. 匿名 2025/07/06(日) 18:08:40

>>51

平安京はそこら中に死体が転がってたし、都以外は竪穴式住居に住んでた+15

-0

-

92. 匿名 2025/07/06(日) 18:09:52

>>79

逆説の日本史はそこに注目したみたいだよ。

何で源氏の活躍をわざわざ書いたのか?って。政敵だった人たちじゃん。

だから怨霊化を防ぐための鎮魂の物語だろうと考察してた。+0

-4

-

93. 匿名 2025/07/06(日) 18:10:41

>>89

一応、格子(こうし)といって、雨戸みたいなものがあったよ

小さめな板戸のような感じ

普段は上に上げて、寝る時は下ろす

京都御所に行くとそれらしきものがわかる

枕草子だと、隙間から雪が振り込んできてめっちゃ寒かったらしい+8

-0

-

94. 匿名 2025/07/06(日) 18:11:12

参政党首神谷の大好きな女性献上制度がある+1

-0

-

95. 匿名 2025/07/06(日) 18:11:22

死刑がなかった+0

-0

-

96. 匿名 2025/07/06(日) 18:14:27

お歯黒+2

-0

-

97. 匿名 2025/07/06(日) 18:15:33

>>87

でもなんだかんだで日本って女性はまだ強い人多かったよね

女性の地位が落ちた室町でも日野富子みたいな人現れたしその後の鎌倉でも北条政子がいた。

夫の愛人宅に討ち入りしたもんね。+7

-0

-

98. 匿名 2025/07/06(日) 18:18:07

>>92

活躍?

何か勘違いしてないかしら

天皇の父になったのは不義の果てでしかないし、そこを上り詰めたって見方がそもそもおかしい

確かに栄華は誇ったし

娘を入内させはした

でも年を取るとだんだんもてなくなって、キモいオジサン扱いされたりするのよ

光源氏はいい感じに描かれていても、源氏物語は女君達の人間ドラマだと思うわ

その本書いた人ちゃんと読んでないよね+8

-0

-

99. 匿名 2025/07/06(日) 18:21:13

>>4

良縁に恵まれる姫の条件

1.和歌の才能と筆跡

2.筝を上手に弾ける

3.髪がきれい+10

-0

-

100. 匿名 2025/07/06(日) 18:21:59

>>87

母の権力というか、母の血筋が重要だったよね

女なら誰でもいいわけじゃない

ちゃんと身分があって教養も必要

天皇の子でも母の身分が低いと親王にすらなれない

最近の男系男子とか万世一系とか

歴史なんも勉強してないと思うわ+15

-3

-

101. 匿名 2025/07/06(日) 18:23:55

古今和歌集は1111首

デキる女房は全部暗記してて、帝から暗記テストされたりしてた

百人一首の暗記で苦労していた私。。+2

-0

-

102. 匿名 2025/07/06(日) 18:24:05

>>98

そこも説明してたよ

昔は紫のゆかりって言われてたらしいよ(ちょっとうろ覚えだけど)

それで紫に関係ある話を集めると成功談だけになるらしい

物語として栄華栄達だけだとつまらないから後世書き出されたんじゃ?って。

後から他の人が書いた出来の良い二次創作が加わったみたいな感じで。+0

-4

-

103. 匿名 2025/07/06(日) 18:29:30

占いで動いていた+2

-0

-

104. 匿名 2025/07/06(日) 18:34:42

平安初期は遣唐使を派遣していたので、唐の文化の影響を強く受けていた。

この時代に生きていた小野小町が着ていたのは十二単でなく唐風の衣装+4

-0

-

105. 匿名 2025/07/06(日) 18:35:01

>>102

だからちゃんとあなたも読んでみて

そんな作りになってないから

今で言うと大河ドラマみたいに次へのつなぎとか前振りとか、登場人物のチラ見せとかあるのよ

そして登場人物のキャラブレが一切ない

最後の方は毛色が違うと言う学者もいるようだけど、紫式部の作家としての真骨頂と言う人もいる

らしいよ、じゃなくて読んでみての感想を聞きたいわ+0

-0

-

106. 匿名 2025/07/06(日) 18:39:17

芋粥はスイーツ+0

-0

-

107. 匿名 2025/07/06(日) 19:11:58

>>105

寂聴さんの翻訳は読んだよ

そんなに伏線たってて伏線回収してたっけ?

原文読むスキルは無いので…読んでみるので誰の翻訳がおすすめ?+2

-1

-

108. 匿名 2025/07/06(日) 19:25:57

>>66

ルイ14世は王、道長は臣下だから基本的な立ち位置が違うよ

ヨーロッパには外戚としてここまでの権力者になった人は思いつかないなあ

基本的に王家は王家としか縁組しないし、正妻である王妃の子供しか王位を継げないから+2

-0

-

109. 匿名 2025/07/06(日) 19:35:30

想像妊娠した妃がいた

産まれる!と思ったら水だけが出てお腹はみるみるしぼんでしまったとか

+3

-0

-

110. 匿名 2025/07/06(日) 19:37:44

十二単は必ず12枚着てたわけじゃないんよ

5枚だったり20枚だったり色々+2

-0

-

111. 匿名 2025/07/06(日) 19:39:29

>>107

よこ

源氏物語の英訳を日本語訳された本を100分名著で紹介してて、面白そうだなあ、と思ったよ

私は読む気力がないけど、装丁も素敵だった気がする

翻訳家の姉妹が解説してた+2

-0

-

112. 匿名 2025/07/06(日) 19:58:28

>>51

平安時代に憧れてる人に聞きたくなるのがこれ

「その時代に貴族だったと思ってるの?」

でも聞けないから黙ってる+4

-0

-

113. 匿名 2025/07/06(日) 19:59:44

清少納言+1

-0

-

114. 匿名 2025/07/06(日) 20:00:12

源氏が勝った+0

-0

-

115. 匿名 2025/07/06(日) 20:02:06

>>112

基本的にみんながイメージしてる平安時代って貴族社会のことだもんね

ヨコ+8

-0

-

116. 匿名 2025/07/06(日) 20:02:18

幕府は開いたけど、結局平氏の勝利+0

-0

-

117. 匿名 2025/07/06(日) 20:07:49

>>17

着る時は、1枚着て紐で縛り、その上に1枚着たら紐で縛って下の紐を解く、の繰り返しで時間かかるけど、

最終的に重ねた着物は1本の紐で固定されてるだけになって、脱ぐ時はその紐を解いて着物を重ねたまま一気に脱ぐからすぐだよ+4

-0

-

118. 匿名 2025/07/06(日) 20:09:05

>>95

某草加三代目「仏教の平和思想が広まったからだ」

「祟り」を怖がっただけ

+0

-0

-

119. 匿名 2025/07/06(日) 20:13:10

>>47

平安京に遷都してから鎌倉幕府が始まるまでなら約400年

でも実は、飛鳥、奈良、平安と朝廷がおかれていたのを時代の基準とするなら明治に東京へ遷都するまでずーっと平安時代だったんですよって高校の先生が言ってた

冗談だけどねって笑ってたな

〇〇時代ってそういや基準マチマチだよね+4

-0

-

120. 匿名 2025/07/06(日) 20:19:54

>>1

明け方から働いてるんだよ

+9

-0

-

121. 匿名 2025/07/06(日) 20:26:17

現代の美と比べると整形したくなる見た目+0

-1

-

122. 匿名 2025/07/06(日) 20:28:55

華やかな時代だった+0

-0

-

123. 匿名 2025/07/06(日) 20:35:25

貴族の男性は外出するとき従者に簡易トイレを持たせていた

しとづつ(尿筒)と言って、竹の筒。束帯姿で用を足すのはたいへんなので袴の隙間から従者が差し込んで済ませていた

キモい話かもしれんけど、貴人の出したものを飲むと身体に良いという俗説があり、行者などが喜んでしとづつごと引き取ったそうです+3

-0

-

124. 匿名 2025/07/06(日) 20:44:01

>>112

清少納言や紫式部は下位貴族の娘なのに、自分の著作でその下位貴族をバカにしてる。職場で上位貴族や皇族と交流するから、自分もその階層目線になってしまうんだろう。

まして、庶民なんてゴミ扱い。

うろ覚えだけど、家をきれいにしてるのが下衆のくせにふさわしくないとか、農作業してる姿をみて何あれキャハハとか笑ったり。

それが当時の貴族の普通なのかもだけど。

そして枕草子を読んでると自分もそういう目線になってることに気づく。いや私はバカにされてる庶民側の人間だわと我に返る。+12

-0

-

125. 匿名 2025/07/06(日) 20:46:35

>>89

蔀戸があるよ 上に跳ね上げて開閉する 大きい物だと大人4人で開けたそう

蔀戸の中に小さい扉も付けたりして閉まってる時にも出入りは出来たとか

+8

-0

-

126. 匿名 2025/07/06(日) 21:19:51

>>5

蒸し風呂ってどんなんだろうね、ミストサウナみたいな感じかしら+0

-0

-

127. 匿名 2025/07/06(日) 21:35:41

>>74

貴族とかほんの一握りじゃない?

飢饉や流行病があったりして庶民は大変だった。

芥川龍之介の羅生門、国語の授業でやったけどまさに生き地獄+8

-0

-

128. 匿名 2025/07/06(日) 22:24:25

>>18

嫁入りってないのかな

旦那さん地方官に任命されるとついて行くのは正妻?

その時1番盛り上がってる女を連れて行くの?+0

-0

-

129. 匿名 2025/07/06(日) 22:42:50

>>58

なんか私はそれが逆に鼻につく

定子は確かに凄い人だったんだろうけどなんか少年漫画のヒロインみたいで、いるか?そんな欠点のない人間って思っちゃう

いわば天皇の嫁はこんなに素晴らしい人だよっていう宣伝本のような一面もあったのかな+5

-2

-

130. 匿名 2025/07/06(日) 23:00:22

>>1

歴史探偵でやってたけど平安貴族はめっちゃ激務だったらしい。

左大臣(総理大臣のような立場)の藤原道長35歳は、1ヶ月のうち休みは4日だけ。しかも天皇の内裏(会社)に寝泊まりして働いていた。実務担当である者藤原行成も同じく1ヶ月のうち休みは4日だけ。

右も左も藤原だらけの世界だから、出世するにはとにかく働きまくるしかなかったらしい。+8

-0

-

131. 匿名 2025/07/06(日) 23:06:03

>>130

世が世なら俺が帝だったのにって人ばっかだもんね

そんなのが娘嫁がせたり派閥作ってバチバチやってる中に入ってくの大変だろうな+2

-0

-

132. 匿名 2025/07/06(日) 23:18:39

>>63

高貴な女性だと朝女官が箱をもって現れる・・・と日本史で教わったわ+2

-0

-

133. 匿名 2025/07/06(日) 23:23:32

>>129

清少納言が枕草子を書いたのは、定子から紙をもらったからで一条天皇と定子から催促されて日記のようなものを書いて献上していたけど、定子との思い出の多くの部分は定子が亡くなった後

定子の実家である道隆の家は火災で焼け落ちてしまい、本来ならお産の際に戻るための屋敷さえ無かった定子はかつての家臣の家でお産をしなければならなかった

その家臣の家は牛車が通らない程の狭さの門の粗末な屋敷だった

しかしその事実でさえも清少納言は不遇としてではなく、コミカルに描いた

定子はお産で亡くなり、その後一条天皇第一皇子である敦康親王は母方の祖母が高階家の人間であるという理由から天皇になることも出来なかった

そんな定子の人生を清少納言は、その後自分が取り立てられるからでも褒められるからでも無く(その時には宮中にいないので)書き上げた

その清少納言の真心を宣伝本とか言うのは流石にムカつく+7

-2

-

134. 匿名 2025/07/06(日) 23:46:46

>>107

井沢元彦さんの自由な発想は面白いけどあくまでエンタメとして考えた方がいいよ

司馬遼太郎と同じ

この人は歴史家ではなく推理小説家だからね+7

-0

-

135. 匿名 2025/07/07(月) 00:03:33

>>109

藤原元子のことなら流産説もあるよ+1

-0

-

136. 匿名 2025/07/07(月) 00:11:10

>>3

ちゃんと風呂に入ってから

したのかなあ

+0

-0

-

137. 匿名 2025/07/07(月) 00:12:27

>>70

十二単は正装だから、普段はもっと簡単なもの着てたんだと思う+3

-0

-

138. 匿名 2025/07/07(月) 00:18:35

>>39

猫はネズミ捕りの貴重な高級ペットで貴族のステータスだったからね

逃げたり盗まれたりしないように紐に繋いで飼ってた+4

-0

-

139. 匿名 2025/07/07(月) 01:24:36

>>133

宣伝本といえば紫式部日記の前半だよね

The広報道長って感じ

克明な彰子のお産記録でいかに道長や彰子が素晴らしいか描いた

素晴らしいとたたえながらなんか退屈な筆致なんだけど

終わり頃の消息文と言われる部分は

他の女房だちの悪口で急に筆が乗り始めるのがわかるw

なんか好きになったわww+1

-0

-

140. 匿名 2025/07/07(月) 01:48:04

>>24

そもそも、光源氏は…と言うか?源氏物語に出て来るそう言う行為って

厳密には「夜這いじゃ無い」のよ……

物語はドラマチックな展開に書かれてるけど、大抵は手続きありなんだよね

本人や家人(家族)は「高位貴族や、やんごとない方(皇族)」は、受け入れる意思ありきで

護衛門番や乳母(めのと)がきちんと選別してるし、高位貴族なら、親に一言声を掛けたらば

「どうぞ、どうぞ…」で、宴会開いた後に、娘の部屋へのご案内付きが普通だったし。

源氏物語で当時ショッキングとされたのは

「義母である藤壺」と「朱雀院(兄)の女御入内予定だった朧月夜」との関係のみで

双方が「新旧、帝の女に手を出した光源氏」であり、主上の妻や女に手を出し、子でも孕ませれば

この世を転覆させる「最大の謀反」だと言う意味でだからね……

(まぁ、藤壺は源氏の子を産んで、最終的には我が子を帝に据え、時勢を転覆させたけどさ)

幼女の紫の上を半ば拉致し、源氏の愛人の1人に据える何て、当時の認識で言うなら

「なんと!そのおんな童って幸運な果報者なのでしょうか?神仏の加護が深いのでしょうねぇ」と

宝くじ1等当選くらいの「羨ましさ」だしさ。+3

-0

-

141. 匿名 2025/07/07(月) 01:57:09

>>140

玉鬘と髭黒については「空気の読めない女房が手引きした」ってなってたね。

でも実父のOKは取り付けてたので良しとされたんだっけ。

女三宮と柏木は、とにかく女三宮が何の落ち度もないのに可哀そうだった。+4

-0

-

142. 匿名 2025/07/07(月) 02:04:41

墾田永年私財法ができたワーイ開墾しよ→めっちゃ課税される→貴族の荘園なら非課税→貴族に開墾地を渡して小作にしてもらう→政府に一銭も税が入って来ない→荘園持ちの大貴族のお金がないと政府はやっていけない→大貴族による外戚政治の誕生+1

-0

-

143. 匿名 2025/07/07(月) 05:35:46

>>128

嫁入りというか婿入りに近い

通っていた女性のうち、一番条件の良い女性の家に同居した

衣食住は妻の家が負担

男性は財産は妻の家、出世の道は自分の家からの相続が一般的

地方に赴任する時は正妻を連れて行く

愛情があっても財産がなかったり親がいなかったりする女性は軽く見られがち

一般的にはの話です

+4

-0

-

144. 匿名 2025/07/07(月) 05:45:08

>>5

頼朝と義経のお父さんは蒸し風呂で暗殺された+4

-0

-

145. 匿名 2025/07/07(月) 06:06:14

>>136

今みたいに簡単にお風呂入れないし、スる前に必ず入るのは無理だろうね+3

-0

-

146. 匿名 2025/07/07(月) 07:13:12

>>123

横ですが

身分ある女性はトイレにいきにくいからお付きの女性が同じ様に持ってきた器にして、蓋をしてさげていたとか。

ある女性に懸想した男が思い余って使用人からその器を奪い取って蓋を外して卒倒する文学作品があると読んでびっくりした親が言っていた。+0

-0

-

147. 匿名 2025/07/07(月) 10:32:46

>>146

似たような話で、ある貴族の女性に懸想した男性(これもまた貴族)が思いを断つために、その女性の排泄物(う◯こ)が入ってるおまるを使用人から手に入れて蓋を開けると、香木が入っていて良い香りがして、さらに惚れ直してしまった…ってな話を高校の古文の授業で教わったのを覚えてる+2

-0

-

148. 匿名 2025/07/07(月) 13:55:59

氷河期で就職大変だったけど彼氏出来たんだ+0

-0

-

149. 匿名 2025/07/07(月) 16:03:50

現代人が一日で目にする情報量は平安時代の人の一生分+0

-0

-

150. 匿名 2025/07/07(月) 16:27:14

貴族令嬢は、絶対に顔…姿をさらしてはならなかったし、大貴族令嬢や皇族を除く貴族女性は本名も親兄弟、旦那以外には知られてはならなかった

+0

-0

-

151. 匿名 2025/07/07(月) 16:46:30

>>141

まぁ…女三宮に関しては、夕霧が彼女が御簾の近くにいたのは高貴な女人にはあるまじきはしたないことだし、それを見咎めて止める女官がいなかったのは、女主人として女官の教育がなってない!てなカンジで非難してたけどね。そのせいで、女三宮に未練があった柏木に恋の炎が再点火し、彼女と無理やり関係を持ち 女三宮は妊娠……

関係ないが、夕霧と柏木て大親友だったけど…女のタイプが違っていたよね?まぁ だからこそ、女のことで三角関係とかならなくて 良かったのかもしれないけどさ

夕霧は柏木が執着した女三宮は文句なしに美しくはあるが、外見も精神的も子供すぎて大きなお人形さんみたいでタイプじゃないてな辛口評価しているし、柏木が容姿も、血筋も女三宮には劣る“落ち葉”の宮としてあまり大切にしなかった女二宮は、夕霧にはとても魅力的な女人として好意を持つようになったのだから、おもしろい

+0

-0

-

152. 匿名 2025/07/14(月) 14:58:15

>>58

好き嫌い激しくて嫌いな人には腹に何も無くなるくらい全吐きしてるよね+0

-0

-

153. 匿名 2025/07/14(月) 15:02:47

>>124

紫式部は弱者の苦労に自分を重ねるタイプ+0

-0

-

154. 匿名 2025/08/06(水) 06:09:27

既読+0

-0

コメントを投稿する

トピック投稿後31日を過ぎると、コメント投稿ができなくなります。関連トピック

関連キーワード

削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?

いいえ

通報する