-

1. 匿名 2024/07/22(月) 14:18:29

主は最近、網野 善彦『日本の歴史を読みなおす』という本を読みました。

平安時代の日本では虹が立ったところに市を開く習慣があったことや乞食は仏教の修行をする人と考えられていたというのを読んで、改めて昔の社会の常識と今の社会は全く異なることを認識しました。

平安~室町の面白い習慣やおすすめの本などの情報交換をしたいです。+42

-3

-

2. 匿名 2024/07/22(月) 14:18:47

広くない?+15

-1

-

3. 匿名 2024/07/22(月) 14:20:04

あの頃は良かった+26

-2

-

4. 匿名 2024/07/22(月) 14:20:28

足利義昭までが室町+10

-1

-

5. 匿名 2024/07/22(月) 14:20:36

京都人にとって先の大戦は応仁の乱+30

-1

-

6. 匿名 2024/07/22(月) 14:20:56

茶道や生花とか同朋衆からの伝統文化は室町だっけ?

能とかも。+6

-0

-

7. 匿名 2024/07/22(月) 14:21:08

>>3

涼しかったよな+51

-1

-

8. 匿名 2024/07/22(月) 14:21:15

室町は国取り物語だしな+7

-0

-

9. 匿名 2024/07/22(月) 14:21:35

>>5

それネタやから+12

-1

-

10. 匿名 2024/07/22(月) 14:21:48

![平安~室町の日本をもっと知りたい]()

+9

-1

-

11. 匿名 2024/07/22(月) 14:21:53

、![愛子さま 初めての単独公務で平安文学に関する特別展へ | NHK | 皇室]() 愛子さま 初めての単独公務で平安文学に関する特別展へ | NHK | 皇室www3.nhk.or.jp

愛子さま 初めての単独公務で平安文学に関する特別展へ | NHK | 皇室www3.nhk.or.jp【NHK】天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは、11日初めてお一人で公務に臨み、東京の国立公文書館で平安文学に関する特別展をご覧になり…

+7

-11

-

12. 匿名 2024/07/22(月) 14:21:54

>>1

へえ乞食ってそうなんだ、托鉢ってやつね+15

-0

-

13. 匿名 2024/07/22(月) 14:21:54

平安美人

今と違う![平安~室町の日本をもっと知りたい]()

+17

-4

-

14. 匿名 2024/07/22(月) 14:22:00

ご飯多くない?

本当にこんなに食べたんかな?

貴族の食事らしい![平安~室町の日本をもっと知りたい]()

+31

-1

-

15. 匿名 2024/07/22(月) 14:22:03

>>5

長州藩のテロ放火じゃね+8

-2

-

16. 匿名 2024/07/22(月) 14:22:44

授業で教わった歴史、全く覚えてない

まるで記憶を消すように全く+24

-1

-

17. 匿名 2024/07/22(月) 14:23:06

平安は公家、室町は武士ってイメージ+17

-1

-

18. 匿名 2024/07/22(月) 14:23:41

869年祇園祭がはじまった+8

-0

-

19. 匿名 2024/07/22(月) 14:23:42

舞台が室町時代のアニメ![平安~室町の日本をもっと知りたい]()

+6

-2

-

20. 匿名 2024/07/22(月) 14:23:45

平安は貴族の時代。

室町は武士の時代。

間に鎌倉時代が入る。

約800年ある、語るには長いね。+38

-2

-

21. 匿名 2024/07/22(月) 14:24:04

平安時代(794年~1185年)

まず、平安時代。これって結構長くて、約400年も続いたんだよね。794年に桓武天皇が京都に都を移してから始まったんだけど、この頃から貴族たちがめっちゃ活躍したんだよ。藤原氏っていう超有名な貴族一家が権力を握ってて、政治も文化も牛耳ってた感じ。特に藤原道長とか、その息子の頼通が絶頂期だったんだ。

で、平安時代の文化といえば、『源氏物語』とか『枕草子』って聞いたことあるよね?紫式部とか清少納言っていう貴族の女性たちが書いたんだよ。貴族たちは優雅に和歌を詠んだり、絵を描いたりして楽しんでたわけ。あと、この時期に仏教も広まって、最澄や空海が新しい宗派を作ったんだ。天台宗とか真言宗ってやつね。

鎌倉時代(1185年~1333年)

次は鎌倉時代。この時期に大きな変化があって、武士がめっちゃ重要になってくるんだよ。源頼朝が平氏を倒して鎌倉に幕府を開いて、初めての武士政権が誕生したの。これが鎌倉幕府。

武士の時代が始まって、戦い方とかも変わってきたんだよね。武士たちは自分たちの領地を守るために戦ったり、政治に参加したりするようになった。あと、この時代にはモンゴル帝国が日本に攻めてきたこともあったんだ。1274年と1281年に二回あったんだけど、台風が来てモンゴルの船が沈んじゃったから、日本はなんとか防げたんだよ。

室町時代(1336年~1573年)

で、その後は室町時代。これもかなり長くて、約240年くらい続いたんだよね。足利尊氏が南北朝の動乱を経て室町幕府を開いたんだけど、この時期も結構ゴタゴタしてたんだ。

特に1467年から始まった応仁の乱っていう大きな内戦があって、全国の大名たちがバトルロイヤルみたいに戦い始めたの。この戦争が終わった後、戦国時代っていう超有名な時代が始まるんだよ。織田信長や豊臣秀吉、徳川家康が活躍するのがこの時代ね。

文化もすごく発展してて、特に東山文化って呼ばれるものが有名。茶道とか能楽、華道とかがこの時期に発展したんだよ。足利義政っていう将軍がいたんだけど、この人がめっちゃ文化好きで、いろんな芸術を奨励してたんだ。+73

-7

-

22. 匿名 2024/07/22(月) 14:24:48

今アニメやってるね北条の若君の+28

-1

-

23. 匿名 2024/07/22(月) 14:25:08

末摘花って現代の基準だと

モデル系美人じゃない?+7

-4

-

24. 匿名 2024/07/22(月) 14:26:14

室町幕府が滅びたのは1588年、1573年に信長に京都から追放されても幕府はまだ存続し、豊臣秀吉になって将軍職を譲って改めて滅亡した+2

-0

-

25. 匿名 2024/07/22(月) 14:26:17

逃げ上手の若君がヒットしてるだからこの辺の時代背景に興味ある人いるんでない?+20

-0

-

26. 匿名 2024/07/22(月) 14:27:55

>>1

網野先生の本面白いよね。

+6

-0

-

27. 匿名 2024/07/22(月) 14:28:18

平安貴族はおっとりしているとは限らなかった

いきなり殴りかかるなど暴力事件を起こしていた+15

-0

-

28. 匿名 2024/07/22(月) 14:28:21

室町終盤は信長無双だしな+3

-0

-

29. 匿名 2024/07/22(月) 14:28:43

>>15

そら会津のことだべした+3

-5

-

30. 匿名 2024/07/22(月) 14:30:41

室町時代

御所と言っても天皇一家だけが住んではいなかった

有力貴族も住んでいた

戦乱が頻繁に起こっていたから

御所に庶民が避難してた+6

-0

-

31. 匿名 2024/07/22(月) 14:31:01

室町は武田、上杉、北条、織田、毛利、島津とか勢力争い+1

-0

-

32. 匿名 2024/07/22(月) 14:31:03

平安時代には果実が食されていて、梨や桃、杏、ビワなど現代とあまり変わらない色んな種類の果物が食べられていたんだよね+24

-0

-

33. 匿名 2024/07/22(月) 14:31:08

>>25

足利尊氏側の話は少しは知ってるけど、北条の残党のことは全然知らなかったから今読んでるけどめっちゃ面白い。

漫画の巻末に本郷先生の解説もあり。+16

-0

-

34. 匿名 2024/07/22(月) 14:32:07

天皇が1番偉かった+1

-5

-

35. 匿名 2024/07/22(月) 14:33:04

>>14

三食じゃなかったんしょ こんなもんじゃないの+14

-1

-

36. 匿名 2024/07/22(月) 14:33:18

沖縄や北海道や東北のひとにとっては蚊帳の外だから!

その時代の人気が出たら、日本の一体感のためによくない、

分断化は駄目だ!って戦前の軍国主義の時代に決まったのだ!

で、それ以来その時代については日本ではあまり触れられないのだ!

代わりに明治維新や戦国時代でお腹いっぱいだろう!

って酔っ払って大学時代の飲み会で力説してた人を思い出した+1

-1

-

37. 匿名 2024/07/22(月) 14:34:02

夜這いし放題+1

-11

-

38. 匿名 2024/07/22(月) 14:34:29

>>23

検索するとハーフ説も見つかる

今ならエキゾチック美人かも+6

-1

-

39. 匿名 2024/07/22(月) 14:34:34

士農工商+0

-5

-

40. 匿名 2024/07/22(月) 14:34:39

室町時代の絵巻など見ると

川の上に橋を架け、そこを住居にしていた人がいる

貴族屋敷など戦乱で焼かれると

庶民が勝手に住み着いていたりした

町屋が立ち並んでいるのに「元ナントカ跡」と石碑があるのはその名残+5

-0

-

41. 匿名 2024/07/22(月) 14:34:56

>>19

このアニメ知らなかった、田島昭宇感あると思って調べたらキャラ原案がそうだったわ

攻殻と同じ枠で同じ制作会社なのね

気になるから見てみよう+7

-0

-

42. 匿名 2024/07/22(月) 14:35:00

氷室冴子さんの小説「なんて素敵にジャパネスク」が大好きで平安時代を好きになった+19

-0

-

43. 匿名 2024/07/22(月) 14:35:19

いまアニメやってる戦国妖狐がそれくらいの時代+0

-0

-

44. 匿名 2024/07/22(月) 14:35:22

日本の中世と言えば、荘園

書籍が沢山出てる。+5

-0

-

45. 匿名 2024/07/22(月) 14:35:57

>>13

髪の毛に全振りだよね+8

-0

-

46. 匿名 2024/07/22(月) 14:36:50

>>23

花粉症だったんじゃ?って説をどっかで読んだよ+4

-1

-

47. 匿名 2024/07/22(月) 14:37:26

>>39

士農工商は儒学の中で使われている王侯貴族以外の「全員」という意味

身分では無かった

身分差のように言われたのは実は明治から+7

-1

-

48. 匿名 2024/07/22(月) 14:38:02

>>38

何か分かる

もしかしたら小沢真珠みたいな感じかな?

+5

-0

-

49. 匿名 2024/07/22(月) 14:38:15

小野篁のお話とか面白い+5

-0

-

50. 匿名 2024/07/22(月) 14:38:30

>>34

という前提でそれはそうなんだけど、実際はそうでもなく周囲の思惑に振り回されて色々と大変。

権威はあるが権力は無い。

天皇は大変だからやりたくないって断った人もたまにいる。+15

-0

-

51. 匿名 2024/07/22(月) 14:38:33

世紀末都市キョート+2

-0

-

52. 匿名 2024/07/22(月) 14:38:45

>>34

って訳でもないんじゃないの?

院政とかあったし+9

-0

-

53. 匿名 2024/07/22(月) 14:39:52

>>37

「し放題」ではありません

法律など無かった時代

暗黙の了解のようなシキタリがあった

商売取引、農産物の売り買いなども暗黙の了解のシキタリがあった

+5

-0

-

54. 匿名 2024/07/22(月) 14:39:53

>>35

三食じゃなかったのは庶民で貴族は早い段階で三食に

だから病気になる人も出てきた+7

-0

-

55. 匿名 2024/07/22(月) 14:40:00

>>46

鼻かみすぎてるのねw+8

-0

-

56. 匿名 2024/07/22(月) 14:40:49

>>37

そんなわけなかろう。

まず文を交わして素敵な殿方と思ってもらわねば。

夜這いには礼儀作法がある。+16

-1

-

57. 匿名 2024/07/22(月) 14:40:58

>>34

藤原氏に屋敷連れ出されて「はい、お前廃位ね」ってやられた天皇がいてだな+16

-0

-

58. 匿名 2024/07/22(月) 14:41:56

>>52

後鳥羽上皇とかね+2

-0

-

59. 匿名 2024/07/22(月) 14:41:57

>>34

権威はあったけど、平安初期で権力は摂関大臣に行っちゃってる。

権力あったのは桓武天皇あたりまで。+11

-0

-

60. 匿名 2024/07/22(月) 14:42:18

>>36

その人はぶっ飛んでるけど

日本はずっと単一民族だから~とかいうバカはいるもんな+6

-3

-

61. 匿名 2024/07/22(月) 14:43:59

>>34

天皇が偉かった時は古代の天皇自体が武力を持っていたときだけだった、らしい

あとは蘇我、藤原、ずっと後になってから武家に主権をとられて

官位をくれる祭祀者として続いていた

なぜ、実験のない天皇が続いたいのは諸説ありすぎてガルトピでは無理+8

-3

-

62. 匿名 2024/07/22(月) 14:44:07

>>36

アテルイの話とかはかっこいいけど、まあ、それくらいだしね

琉球王国とかアイヌの話すると怒り出す変な人もいるし

なかったことにしたがるの、ほんと意味わかんないんだけど。+3

-0

-

63. 匿名 2024/07/22(月) 14:44:27

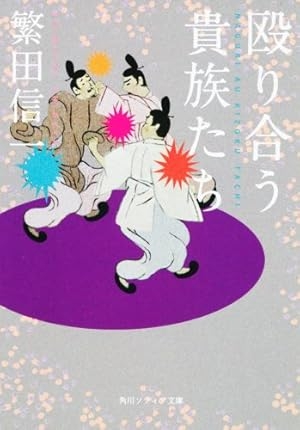

>>1

武士に「末成りひょうたん」と揶揄されていた貴族はなよなよしたイメージがあるけど結構乱暴者w![平安~室町の日本をもっと知りたい]()

+14

-0

-

64. 匿名 2024/07/22(月) 14:44:45

>>53

商売は『座』(組合・ギルド)があってちゃんと取り決めが合った。

勝手に商売は出来ない。+9

-0

-

65. 匿名 2024/07/22(月) 14:46:24

>>10

本当にこんな顔の人ばかりだったの??+4

-2

-

66. 匿名 2024/07/22(月) 14:46:54

平安は400年の平和、室町は250年の激動って感じ+3

-0

-

67. 匿名 2024/07/22(月) 14:47:47

>>32

水菓子は果物のことだった。+12

-0

-

68. 匿名 2024/07/22(月) 14:48:05

>>14

おかずが結構あるから米はこんなにいらないよね+13

-0

-

69. 匿名 2024/07/22(月) 14:48:51

>>34

朝廷の上だしね+0

-1

-

70. 匿名 2024/07/22(月) 14:50:19

>>61

確かに天皇には政治的な実権がない時期が長く続いていましたが、それでも天皇制度が続いたのにはいくつかの理由があります。ざっくり説明するね。

1. 歴史的な権威と伝統

まず、天皇制度は日本の歴史の中で非常に古いものなんだよ。神話の時代から続くとされているから、その伝統と権威はすごいんだよね。天皇は「現人神」(あらひとがみ)として神聖視されてきたんだ。だから、たとえ実権がなくても、その存在自体が重要だったんだ。

2. 政治的利用

次に、政治家たちや武士たちが天皇を利用して自分たちの権威を高めるために利用してきたっていうのもあるんだよ。例えば、鎌倉時代の源頼朝は天皇から征夷大将軍の称号をもらって幕府を開いたし、戦国時代の武将たちも天皇の権威を借りて自分たちの正当性を主張したんだ。天皇を中心に据えることで、政治の正統性を保つ役割を果たしていたんだよね。

3. 宗教的・文化的な要素

天皇制度は単なる政治制度だけじゃなくて、宗教的・文化的な要素も強いんだ。神道という日本独自の宗教において、天皇は祭司の最高位に位置していて、国の祭祀を司る存在だったんだ。これが日本の文化や信仰に深く根付いていたから、天皇制度をなくすっていうのは簡単にはできなかったんだよね。

4. 社会の安定

天皇がいることで社会の安定が保たれるっていう側面もあったんだ。特に江戸時代以降、幕府は天皇を形式的に尊重しつつも実権は握っていたんだけど、天皇を中心に据えることで統治の一貫性や安定を保っていたんだ。これは江戸時代の平和な時代を支えた一因でもあるんだよ。

5. 現代の象徴天皇制

そして、現代の象徴天皇制にもつながるんだけど、第二次世界大戦後に制定された日本国憲法では、天皇は「日本国の象徴」とされているんだ。これは、政治的な実権を持たないけど、国民統合の象徴としての役割を果たしているんだよね。戦後の復興期において、天皇制を存続させることで、国民のアイデンティティや連帯感を保つことができたんだ。+14

-3

-

71. 匿名 2024/07/22(月) 14:51:18

>>65

よこ

描き方のシキタリ

+15

-0

-

72. 匿名 2024/07/22(月) 14:51:49

>>45

この時代の天パの人、大変そう+10

-0

-

73. 匿名 2024/07/22(月) 14:52:02

>>1

>>12

乞食 コツジキは仏教の修行の基本なので今でも行われているし、

紀元前からもおこなわれてるよ。+8

-0

-

74. 匿名 2024/07/22(月) 14:53:33

>>56

レ○プ紛いやそのものは普通にあったかと。

光源氏と若紫、髭黒と玉鬘みたいに。

あと、女側の身分が著しく下だと問題にはならないと思う。+4

-6

-

75. 匿名 2024/07/22(月) 14:55:20

>>13

日に当たらない

動かない

貴族だから栄養豊富

それで出来上がる容姿がこの色白下膨れ美人+9

-1

-

76. 匿名 2024/07/22(月) 14:55:46

>>7

応仁の乱の辺りって小氷期だったんだよね

それで作物の奪い合いから戦争になったんだろうって説もあるくらい

涼しいっていうか寒かったかも+17

-0

-

77. 匿名 2024/07/22(月) 14:56:05

>>74

強姦や不倫は夜這いとは違うので。

エログロゴシップ好きは受け狙いのネットデマを信じたいんだろうけど。+12

-0

-

78. 匿名 2024/07/22(月) 14:57:13

最近、現代語訳でだけど、蜻蛉日記・和泉式部日記・更級日記・堤中納言物語・伊勢物語・とりかへばや物語を読んだ。今読んでも普通に面白いし、和歌について勉強になりました。+12

-0

-

79. 匿名 2024/07/22(月) 14:57:45

>>65

様式+14

-0

-

80. 匿名 2024/07/22(月) 14:58:10

>>27

初期と終期は普通に刀持って暴れてるしね。+8

-0

-

81. 匿名 2024/07/22(月) 14:58:26

貴人を直接見るのは無礼どころか呪いを掛ける仕草

貴人が御簾の中にいるのは結界だけではなく邪眼を怖れていたから

貴人同士が顔を合わせても扇子越しにチラチラ見るだけ

一寸ズレるけど

一般庶民同士でも直見は嫌われていた、伏し目で話していた

祭りなどで仮面をかぶった時「ホンネ」を言い合うよなガス抜きをしていた

テレビ映画では役者の顔をアップしなければならないし

ドラマ構成上「ホンネの言い合い」になりますが

実際とは違います+8

-2

-

82. 匿名 2024/07/22(月) 14:59:02

>>71

じゃあ現代人と同じ顔ってこと?+2

-0

-

83. 匿名 2024/07/22(月) 14:59:50

>>16

私も歴史好きなはずだけど、近代は記憶喪失だな。

きっと教師はやらなかったに違いない。+9

-0

-

84. 匿名 2024/07/22(月) 15:01:09

>>36

でも歴史を知ることで、そこの空白の意味が分かるからね。+0

-0

-

85. 匿名 2024/07/22(月) 15:01:41

>>74

夜這いとレイプは別の話ですね。+11

-0

-

86. 匿名 2024/07/22(月) 15:02:38

>>75

よこ

もうやわやわの食べ物しか食べてない感じなのかな?+1

-0

-

87. 匿名 2024/07/22(月) 15:02:45

梅原猛の『清少納言の悲しみ』『北野天神縁起の謎』

読みやすかったよ。+3

-0

-

88. 匿名 2024/07/22(月) 15:04:34

平安期は高温期

マラリア蚊が京都にも出現

マラリアが流行った

医薬が未発達だった時代

魔除け、病平癒の祈願所として神社がカタチ造られた

祖先神、郷土神(産土神)から変容していき「御守り」が売られるようになった

+5

-0

-

89. 匿名 2024/07/22(月) 15:05:52

武士なんて上の方のごくごく一部を除いて

ほとんど今で言うと半グレ未満の集団+6

-0

-

90. 匿名 2024/07/22(月) 15:06:05

>>54

貴族は白米食べるから脚気が多かったんだよね

菅原道真公は脚気に悩まされていたらしい+11

-0

-

91. 匿名 2024/07/22(月) 15:08:06

>>47

江戸時代は割と職業選択の自由があったという説もあるよね。

商人に関して言えば、株(今で言うstockではない)さえ買えられたらどんな仕事でもできたそうだし。+3

-0

-

92. 匿名 2024/07/22(月) 15:09:11

>>81

つい最近まで人の目を見るのは無礼で不躾な行為。

古武道をやっている人、年配の人は今でもそう。

呪い・邪視はあまり関係ない。

礼儀の問題。

貴人の顔は直接見れない、見ない。

アジアは結構、これ。

だから上様、先の副将軍の顔を知らない人の方が多いw+9

-0

-

93. 匿名 2024/07/22(月) 15:12:31

>>72

清少納言は髪の毛が縮れているのを気にしていて、かつら(髢)を付けてた+12

-0

-

94. 匿名 2024/07/22(月) 15:12:42

>>82

縄文、弥生、古墳みたいなDNA混淆しなかったから

あまり変わらないかも

あと

固いものを多く食べるとエラハリ

柔らかいモノばかりだとアゴが発達せずお公家顔になります

昭和の俳優と今の俳優では顔つきが全く違いますよね

イカニモ野武士て顔がすくなくなった

+8

-0

-

95. 匿名 2024/07/22(月) 15:13:24

昔、横浜美術館で観た特別展『源氏物語の1000年 −あこがれの王朝ロマン』、良かったです。+3

-0

-

96. 匿名 2024/07/22(月) 15:13:46

>>92

余の顔を見忘れたか!

+4

-0

-

97. 匿名 2024/07/22(月) 15:14:27

>>89

戦国武将なんて極道だよね+4

-0

-

98. 匿名 2024/07/22(月) 15:14:37

>>67

今も使うでしょ?+3

-0

-

99. 匿名 2024/07/22(月) 15:15:48

平安時代もかき氷はあった

富士の洞穴とかから氷を運ばせたんだとか

冷蔵庫冷凍庫を開発してくれた人ほんとにありがとう+17

-0

-

100. 匿名 2024/07/22(月) 15:16:43

>>91

半農の武士とか。

農村の三男坊が町に丁稚奉公に来て商人・職人になったり、武家に雇われて中元になったり。

御家人株を買ったり。

豪農(名主・庄屋)が名字帯刀を許されたり。+0

-0

-

101. 匿名 2024/07/22(月) 15:18:34

>>74

インドじゃないんだからw+0

-1

-

102. 匿名 2024/07/22(月) 15:19:06

平家物語の現代語訳を読んだ。安徳天皇と時子の入水シーンが辛かった‥。+10

-0

-

103. 匿名 2024/07/22(月) 15:20:21

>>1

乞食(こつじき)=托鉢僧

おそらく仏教の知識が無い人も同じ事やって食べ物もらうようになったんだろうね+8

-0

-

104. 匿名 2024/07/22(月) 15:23:33

>>7

余程身分がなければ下手すりゃ羅城門やんヤダよ+13

-0

-

105. 匿名 2024/07/22(月) 15:24:29

徒然草の第十三段が好き。ひとり、燈ともしびのもとに文ふみをひろげて、見ぬ世の人を友とするぞ、こよなう慰むわざなる。

+3

-0

-

106. 匿名 2024/07/22(月) 15:24:58

>>101

インドも女性に対する道徳を説いているよ。

母と妻を敬いなさい、家長は妻と娘を守らばければいけない、

女性は知恵をもって尊敬すべき存在だから礼儀を尽くしなさい

って古典やマハーバーラタやラーマヤナやヴェーダに書いてる。

女性の地位が下がる下方婚は禁止。+3

-0

-

107. 匿名 2024/07/22(月) 15:26:32

>>94

三船敏郎みたいな俳優

確かにいないね

+15

-0

-

108. 匿名 2024/07/22(月) 15:27:33

『方丈記』、大人になってから再読した(現代語訳でだけど)。

鴨長明方丈址に行ってみたいなー。+3

-0

-

109. 匿名 2024/07/22(月) 15:30:01

>>71

当時のハンコ絵なのか+6

-0

-

110. 匿名 2024/07/22(月) 15:30:40

『私訳 歎異抄』五木 寛之

短くて読みやすかった。因みに、『歎異抄』は、鎌倉時代に書かれた仏教書です。+7

-0

-

111. 匿名 2024/07/22(月) 15:31:18

>>71

ヘノヘノモヘジみたいなもんと聞いた+7

-0

-

112. 匿名 2024/07/22(月) 15:33:33

>>12

良寛さんとかやってたみたいね+3

-0

-

113. 匿名 2024/07/22(月) 15:34:14

面白い風習は、庚申待ち とか。

寝ずのいるのでよもやま話をする。

庚申夜話

庚申講も各地である。+4

-0

-

114. 匿名 2024/07/22(月) 15:34:47

>>102

波の下にも都がございますよ

だったっけ?お婆ちゃんの優しさに泣きそうになる+11

-1

-

115. 匿名 2024/07/22(月) 15:36:40

青空文庫で読める、片山廣子の『二人の女歌人』、小野小町の歌に関する考察が興味深い。

+0

-0

-

116. 匿名 2024/07/22(月) 15:39:58

>>109

見慣れた人が見ると写実的で誰々って分かるらしいよ。

江戸時代の浮世絵の美人集合図。

どこそこの茶屋の看板娘って分かって、この娘が好みだ、あの娘が良い、とか眺めてたんだって。+4

-0

-

117. 匿名 2024/07/22(月) 15:46:37

皆川博子の『乱世玉響』

室町時代の僧・蓮如の娘たちを描いた小説。フィクションだけど、史実(蓮如は5人の妻との間に27子をもうけた等)も織り交ぜられてて面白い。+2

-0

-

118. 匿名 2024/07/22(月) 15:49:46

雪舟の水墨画が好き+3

-0

-

119. 匿名 2024/07/22(月) 15:51:52

>>1

竪穴式住居は地方にもよりますが、平安時代になっても農民の住居としては主流だったようです。(東北地方では室町時代まで造られていたそうです。

つまり庶民の生活は縄文時代に毛が生えたくらいの生活

優雅に見えるのは貴族だけね

+14

-0

-

120. 匿名 2024/07/22(月) 15:55:14

東大寺金剛力士像をじっくり鑑賞したいです。運慶が登場する夏目漱石の『夢十夜』も好きです。+3

-0

-

121. 匿名 2024/07/22(月) 15:59:29

鶴岡八幡宮境内にある鎌倉国宝館、一回しか行ったことないけど楽しかった。また行きたい。+3

-0

-

122. 匿名 2024/07/22(月) 16:02:20

蹴鞠やってみたい+5

-0

-

123. 匿名 2024/07/22(月) 16:03:27

>>36

東北だけど普通に好きだよ

綺麗だし独特で面白いよ

京都の清水寺でアテルイの石碑を見た時は、こんな遠くまで連れられて処刑されたのかと悲しくなったけど、それも歴史だし+8

-0

-

124. 匿名 2024/07/22(月) 16:08:33

逃げ上手の若君のアニメを見よう+3

-0

-

125. 匿名 2024/07/22(月) 16:11:25

奥州藤原氏ゆかりの寺・毛越寺(もうつうじ)を訪れた際、タクシーの運転手さんに「“けごしでら”までお願いします」と言ったバカは私です。+4

-0

-

126. 匿名 2024/07/22(月) 16:16:32

>>123

大阪府枚方市牧野の片埜神社の横の公園に『伝 阿弖流為 母禮 之塚』があるよ。

《伝》だから真偽不明。

9月に慰霊祭が行われるらしい。+2

-0

-

127. 匿名 2024/07/22(月) 16:19:39

>>122

奈良は談山神社で募集があるよ。

けまり装束も着れるってサイトに書いてた。+3

-0

-

128. 匿名 2024/07/22(月) 16:21:29

>>21

むっちゃ勉強になったわありがとう!

いま漫画の応天の門と逃げ若読んでるから、ざっくりと流れが分かりました!+27

-1

-

129. 匿名 2024/07/22(月) 16:22:08

>>86

精米した米を主に食べていたみたいだよ

庶民のものよりかなり加工してある料理を食べる事が出来ていたから柔らかかったんじゃない?+6

-0

-

130. 匿名 2024/07/22(月) 16:28:41

>>3

よお!茶でもたてようか!+6

-0

-

131. 匿名 2024/07/22(月) 16:30:53

>>1

羅生門でも読めや。+0

-5

-

132. 匿名 2024/07/22(月) 16:41:24

>>14

貴族の食事は残ったら下々の者が払い下げの残り物食べるのかなぁ。+4

-0

-

133. 匿名 2024/07/22(月) 17:24:53

祈祷や呪術が本気モード+6

-0

-

134. 匿名 2024/07/22(月) 18:03:34

安倍晴明+1

-1

-

135. 匿名 2024/07/22(月) 18:16:58

>>25

大河ドラマ、アニメの時系列だと陰陽師→光る君へ→平家物語→鎌倉殿の13人→アンゴルモア戦記→太平記→逃げ上手の若君→犬王→花の乱。

そのあとに戦国乱世の時代になるね。+9

-0

-

136. 匿名 2024/07/22(月) 18:34:59

>>132

多分そうだよね

貴族そんなに体動かしそうにないしやっても蹴鞠ぐらい?+1

-0

-

137. 匿名 2024/07/22(月) 18:47:23

>>36

あははははは論議に明け暮れたね

戦前と戦前教育受けた人達の皇国史観のイビツさ

カウンターとして出てきたアンチ皇国史観、熱狂的なムーブ

そうこうしているうちに

庶民も皇国、戦国大名、寺社など上級に積極的加担してた

史実が続々指摘されてきた

強者に阿るのが当然、下剋上までいかないけど、

中間搾取者として威張りたい、横入したい

今昔変わりない

+0

-2

-

138. 匿名 2024/07/22(月) 18:49:11

>>136

鷹狩り、犬追物

現代と違って便利家電や交通機関が無いから現代人より運動量が多いよ。+8

-0

-

139. 匿名 2024/07/22(月) 18:55:56

>>138

そうなんだ

色々なスポーツしてたんだね+1

-0

-

140. 匿名 2024/07/22(月) 18:56:26

貴族は祭事で忙しかったらしい

それと、かなり夜更かしで明け方まで起きていたそうな+3

-0

-

141. 匿名 2024/07/22(月) 19:24:04

給食でひじきを残したら担任が「平安時代はひじきは高級品で庶民は滅多に食べられなかったのよ」って意味深に囁いてきた

ひじきは高級品だったらしいよ+11

-0

-

142. 匿名 2024/07/22(月) 19:36:13

ぶと饅頭てあんこ入りドーナツみたいな感じなのかな

奈良に行ったら買ってみたい![平安~室町の日本をもっと知りたい]()

+1

-0

-

143. 匿名 2024/07/22(月) 19:51:05

>>27

「おねがい烏帽子は勘弁して」だからね

烏帽子=今のパンツみたいな感覚だった+0

-0

-

144. 匿名 2024/07/22(月) 20:20:08

>>13

容姿の話は言葉を選ばなきゃいけないからメンドクサイけど

当時の人は本当に美人だと思ってたのかな~+1

-0

-

145. 匿名 2024/07/22(月) 21:17:22

>>21

社会の先生みたい!!+11

-1

-

146. 匿名 2024/07/23(火) 00:16:19

>>21

イエナガ+4

-0

-

147. 匿名 2024/07/23(火) 01:08:15

牛若丸の妾に当たる静御前は

京丹後出身+2

-0

-

148. 匿名 2024/07/23(火) 06:39:30

>>81

仮面を被るのは、芸能と神事・仏事。

舞手やシャーマンが被る。+0

-0

-

149. 匿名 2024/07/23(火) 06:59:24

谷崎潤一郎の『吉野葛』

フィクションだけど、南北朝時代に詳しかったら、より楽しめるんだろうなあと思いながら読んだ。+5

-0

-

150. 匿名 2024/07/23(火) 07:00:41

狩野正信+1

-0

-

151. 匿名 2024/07/23(火) 08:19:23

>>132

一億総中流辺りぐらいまで、出されたご馳走を全部食べて帰るお客は嫌われたんだって。

お客には普段は食べられないご馳走を沢山だしてもてなすが、

食べきれずに残ったものは家人・下働きの人たちに渡されるものだったから。

お客もその事情を弁えていて必要以上に食べなかった。+3

-0

-

152. 匿名 2024/07/23(火) 08:42:25

>>1

網野史学なら、門つけとか。

門つけ芸、太神楽曲芸。

現代まで続いてお正月にはテレビで見たものだけど、最近は見ない。

でもテレビで見ないだけで門つけが残っている地域もある。

中世の文化、習慣も現代人と全くかけ離れて異なるものではなく、

そこはかとなく続いて実は身近にあるものだったりする。

「おめでーございます!いつもより余計に回しておりますw」の海老一染之助・染太郎![平安~室町の日本をもっと知りたい]()

+3

-0

-

153. 匿名 2024/07/23(火) 10:25:43

清少納言の枕草子で暗記させられるヤツ

「春はあけぼの」「夏は夜」「秋は夕暮れ」「冬はつとめて(早朝)」

この時間帯のばっかなのは、夜勤だったから。

清少納言は自分の体形に自信がなかった(スレンダーのクセ毛)だったので、

上司の人が「では、暗い夜勤にしたら?」といってくれた+5

-1

-

154. 匿名 2024/07/23(火) 10:30:41

室町時代は悲惨な救いのない暗黒の時代だよ。

教科書やメディアではあんまり取り上げない

けどね。でも三国志や幕末、戦国みたいな華々しい時代ではなく

こんな混沌とした暗い時代は

別に珍しいことではないね。現代もそういうところあるし。

教科書や書籍、メディアで取り上げられないのは複雑で分かりにくいところ、

ストーリー性がないところだろうね。教科書だと1467年に応仁の乱があったで

済ませられることが多いけど、本当はものすごくわかりにくく複雑な

時代なんだよ。

+5

-1

-

155. 匿名 2024/07/23(火) 19:57:38

良くも悪くも日本がもっとも活気があった時代

公家も意外とパワフル+0

-0

-

156. 匿名 2024/07/25(木) 21:31:05

>>14

貴族はタンパク質も足りず偏った食事で

糖尿病も多かったとか+0

-0

-

157. 匿名 2024/07/25(木) 21:38:18

>>62

琉球やアイヌに縄文の血が濃く残り、

次に九州や東北も同じ濃く、

中央にむかって薄まっていく

日本人は共通の縄文の遺伝子を皆持っている民族集団と言える

その濃さにグラデーションがあるだけ

ちなみに中国韓国北朝鮮には縄文の遺伝子はない

+0

-0

コメントを投稿する

トピック投稿後31日を過ぎると、コメント投稿ができなくなります。削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?

いいえ

通報する