-

1. 匿名 2022/12/01(木) 11:04:42

+30

-2

-

2. 匿名 2022/12/01(木) 11:05:30

色々と好転するといいけど+95

-0

-

3. 匿名 2022/12/01(木) 11:05:31

円高だけど、まだ円安だよ。+152

-2

-

4. 匿名 2022/12/01(木) 11:06:31

やったぜ。時給7ドル超えた。+8

-0

-

5. 匿名 2022/12/01(木) 11:07:01

こっから急な円高来そう+41

-6

-

6. 匿名 2022/12/01(木) 11:07:30

まだ高いのよ!円高っていってるけど円安なのよ

110とは言わん。せめて120ぐらいになってくれんかのう+138

-6

-

7. 匿名 2022/12/01(木) 11:07:32

ガルちゃんでギャーギャー言ってた人…+9

-8

-

8. 匿名 2022/12/01(木) 11:07:32

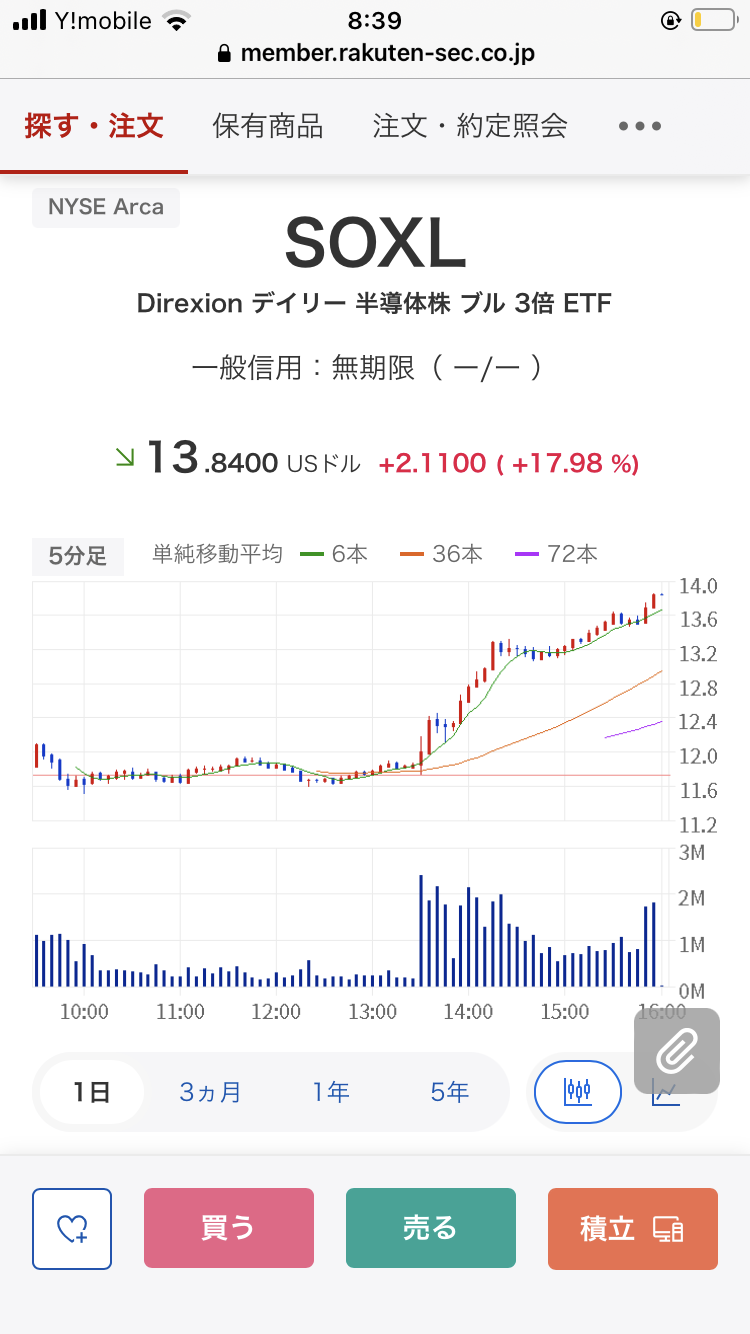

149円の時にファンド解約したけど正解だったわ

+55

-0

-

9. 匿名 2022/12/01(木) 11:07:34

まだまだ円安だけどね

円安で喜ぶのは旅行に来た外人と、勘違いしてる観光業の人だけ

昔、日本は鎖国していた影響で、こちらは純金の貨幣(小判)を渡していたのに、外人は混ぜ物の鉄屑を貨幣として渡していて外人が馬鹿笑いしていた時代があった

今の日本、それだから+10

-14

-

10. 匿名 2022/12/01(木) 11:07:55

もっと円高でお願いします。積立がきつい。+27

-7

-

11. 匿名 2022/12/01(木) 11:08:28

円高っていくらぐらいが妥当だと思う?+5

-0

-

12. 匿名 2022/12/01(木) 11:09:15

ほんの少し前には150円の円安、どこまで下げるかってなってたのに、、連日どこかで鉄道の人身事故ありますよね+10

-1

-

13. 匿名 2022/12/01(木) 11:09:33

短期間のうちに大きく変動するのは何か怖いね+22

-0

-

14. 匿名 2022/12/01(木) 11:10:14

>>11

1ドル110円が理想と言われてるね+57

-2

-

15. 匿名 2022/12/01(木) 11:10:16

また日銀介入してるんじゃないの+0

-6

-

16. 匿名 2022/12/01(木) 11:10:23

もっと円高を。

ハイブラの値上げがきつい+12

-12

-

17. 匿名 2022/12/01(木) 11:10:28

昔の頭なので1ドル=110円あたりだと思ってしまう。

なのでまだまだ円安+38

-0

-

18. 匿名 2022/12/01(木) 11:10:56

これから円高になっていくはずだけど。ドル建て保険で、円高円安を直に感じることができた。+6

-1

-

19. 匿名 2022/12/01(木) 11:14:10

>>5

それはあなたの希望?なるといいなぁ。+17

-3

-

20. 匿名 2022/12/01(木) 11:15:02

>>7

136円に下がった程度で楽観するバカ+4

-13

-

21. 匿名 2022/12/01(木) 11:16:01

これから円高になっても輸入品はもう安くなんないんだろうね。日本終わりだよ+1

-12

-

22. 匿名 2022/12/01(木) 11:16:18

>>1

コロナほぼ終了、サーチャージピークアウト、円安一息つく、熱帯が乾期に突入、LCC路線復活、東南アジアあたりもマスク規制緩む…

そろそろ海外旅行の好機到来かな?

ガチの海外好きはもう行ってるんだろうけど私みたいなライト層もそろそろ行ってみるかな

+18

-0

-

23. 匿名 2022/12/01(木) 11:16:34

円高、円安をパッと理解できる人を尊敬する+13

-2

-

24. 匿名 2022/12/01(木) 11:16:54

こうなることは、パウエル言ってたからね。アメリカもよく頑張ったよ。ドル高キツかっただろうな。+9

-1

-

25. 匿名 2022/12/01(木) 11:17:21

>>9

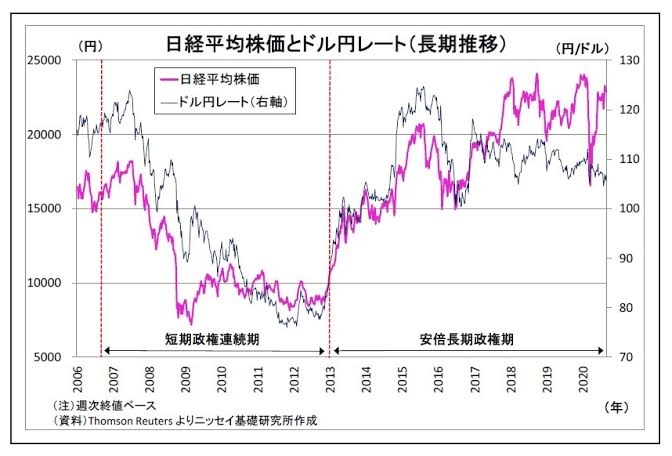

自己レス

ちなみに先の話は本当の話ね

現代で例えて言うなら、【日本人はコンビニ店員で外人は客、外人はおにぎりを買おうとして10円を差し出し、店員の日本人はお釣りとして1万円を渡す】

みたいな事だよ

円安は日本の国益や資産を他国に安値で買い叩かれてるだけで、日本に輸入する物はぼったくり価格、燃料だってそう。そして円安が進んで日本の円の価値が落とされた先に何があるか…

日本人の貧困と国益の損失、人材の流失、人口減、挙げ句の果てには国が無くなる

こう言い切ると陰謀論に聞こえるかもしれないけど、これは人類史が何度も繰り返してきた事実だからね+9

-6

-

26. 匿名 2022/12/01(木) 11:17:53

>>12

ごめんどういう意味?

+1

-0

-

27. 匿名 2022/12/01(木) 11:17:55

>>21

為替の問題抜きにしても世界の成長に全くついていけてないからね

特にこの一年まだコロナで空騒ぎしてますますどん詰まり

+4

-3

-

28. 匿名 2022/12/01(木) 11:18:18

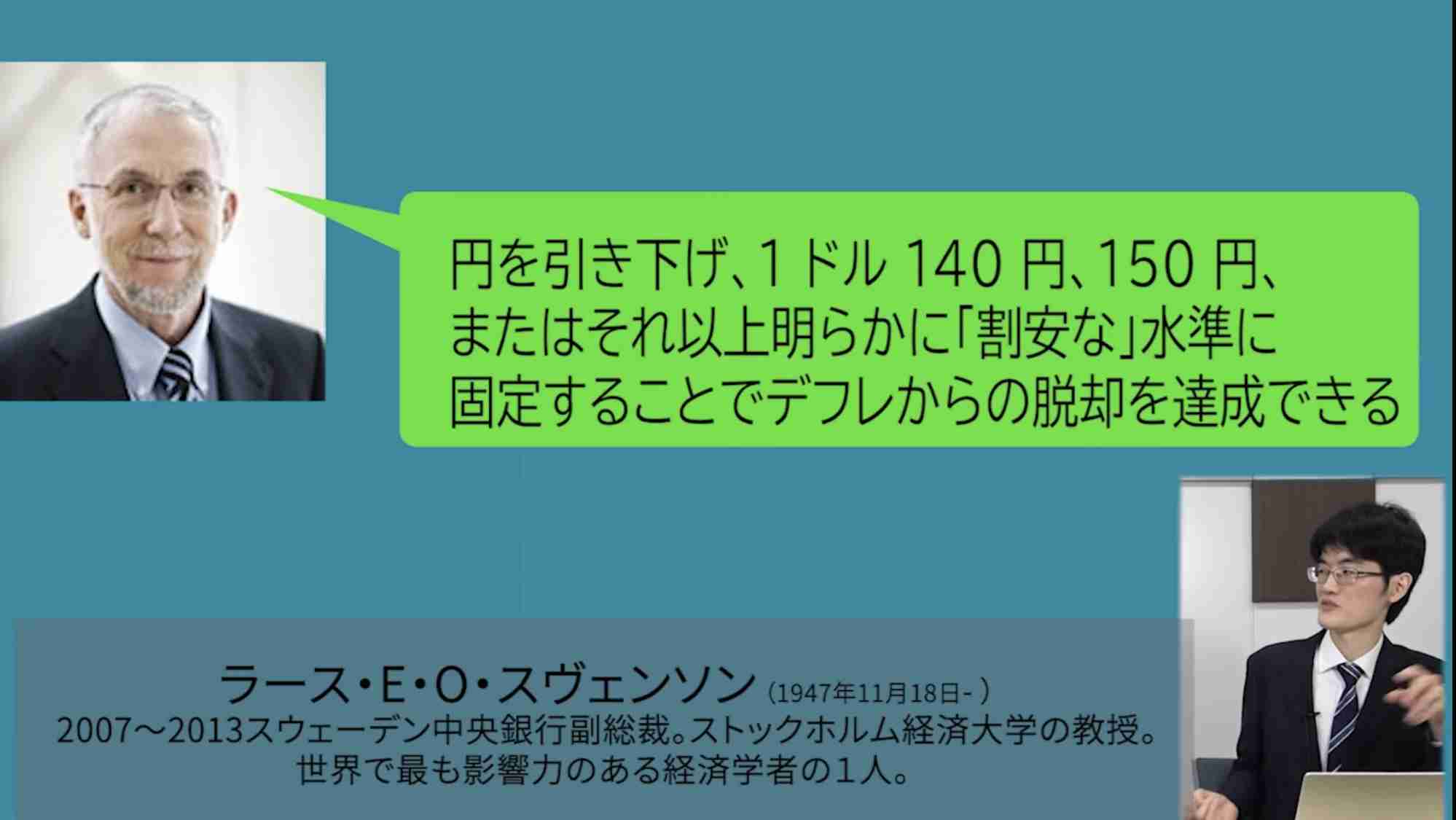

>>22

友人達は海外旅行エンジョイしてるよ

あまり制限はなさそうだった

+3

-1

-

29. 匿名 2022/12/01(木) 11:19:22

>>22

やだ!怖い話かと思ったよ

いってらっしゃい!

+3

-0

-

30. 匿名 2022/12/01(木) 11:20:55

円高で値上げ、円安で値下げにはならんよね‥+8

-0

-

31. 匿名 2022/12/01(木) 11:21:03

株も一日で爆上がり![円相場 一時1ドル136円台に 3か月ぶりの円高 アメリカの利上げペース減速の観測で]()

+5

-0

-

32. 匿名 2022/12/01(木) 11:22:14

>>28

まぁ入国規制はもうほぼないんだよね中国以外は

台湾やタイなんかも屋外でのマスク規制がなくなったらしいしあの辺ならそこまで円安を意識せずにいけるか

もう欧米は私みたいな日本のド庶民が行っても惨めになるだけかも

+7

-0

-

33. 匿名 2022/12/01(木) 11:23:16

>>26

よこ

円安がさらに進むと見越して投資してた人達が円高になったせいで莫大な損益がでてそれで投身自殺ってことじゃない?+9

-2

-

34. 匿名 2022/12/01(木) 11:27:48

もっと円高になんないと 輸出で儲けた利益が国民に還元されてるか怪しい+1

-5

-

35. 匿名 2022/12/01(木) 11:29:53

145円くらいがちょうどいい。

これ以上の円高は許すな+6

-18

-

36. 福岡県民 2022/12/01(木) 11:30:11

外為特会の威力 旅行のこと考えたら更なる円高求めるが 経済のこと考えた110〜120ぐらいに落ち着いてほしい アメリカ来年は景気減速だよー まだ上がりそう+10

-0

-

37. 匿名 2022/12/01(木) 11:30:31

>>34

輸出企業に入りなよ

国民ってなに?+0

-1

-

38. 匿名 2022/12/01(木) 11:30:41

>>5

海外旅行行ってる間だけと、輸入品だけは円高にしてて欲しい。我儘だけど+4

-0

-

39. 匿名 2022/12/01(木) 11:30:50

>>34

安心しろ。輸出で儲けた金より輸入で払った額の方が高いから。日本は島国で、自国での食品自給率が低くく、経済を燃料資源を中国やロシア、その他の外国に依存している+2

-3

-

40. 匿名 2022/12/01(木) 11:32:59

>>32

わかるわ。

20年くらい前は欧米を日本みたいな金銭感覚で旅行できたけど、今は高すぎて無理。

台湾、タイぐらいで日本感覚かな。

香港とかは、日本より物価高いけど、レストランのテーブルが油でベトベトしてたり、お皿が安っぽかったり、日本人感覚だと費用対効果が釣り合ってない感じ。

結局、日本旅行がコスパは最高なんだよね。

でも、海外行きたい〜!+7

-1

-

41. 匿名 2022/12/01(木) 11:33:13

11月12日に138円まで戻ったけど、やはりまた円安が加速する流れか。。。+0

-1

-

42. 匿名 2022/12/01(木) 11:34:19

>>30

内部留保が増えるから配当増えないかなぁ?+1

-0

-

43. 匿名 2022/12/01(木) 11:37:47

![円相場 一時1ドル136円台に 3か月ぶりの円高 アメリカの利上げペース減速の観測で]()

+4

-1

-

44. 匿名 2022/12/01(木) 11:37:48

>>3

いや、年明けには110円台に戻るよ+8

-4

-

45. 匿名 2022/12/01(木) 11:39:08

>>44

だといいなー+19

-1

-

46. 匿名 2022/12/01(木) 11:39:57

個人的にはドル建て中なので今しばらく円高でお願いしたいです+2

-1

-

47. 匿名 2022/12/01(木) 11:41:00

>>44

そう思いたい。海外旅行行きたいよね+7

-2

-

48. 匿名 2022/12/01(木) 11:41:50

>>16

ハイブランドは円高になっても値下げはしないと思う+16

-0

-

49. 匿名 2022/12/01(木) 11:42:02

>>15

昨日のパウエルの発言です。+2

-1

-

50. 匿名 2022/12/01(木) 11:43:34

>>21

終わり終わりしつこいな。

そのコメント飽きたから終わりにして欲しい。+9

-1

-

51. 匿名 2022/12/01(木) 11:43:44

FXなんてやるもんじゃないなと思ったよ、、+8

-0

-

52. 福岡県民 2022/12/01(木) 11:44:48

防衛費の増額分は円防衛に使った外為特会の剰余金を充てるとか言ってるよ 含み益数兆円あるから 増税されるよりはいいかな+1

-0

-

53. 匿名 2022/12/01(木) 11:46:11

>>26

FXやってる人、仮想通貨やってる人、が首が回らなくなって自殺したんじゃないかと言う憶測だよ。+7

-0

-

54. 匿名 2022/12/01(木) 11:46:16

円安からの値上がりや外国人就労者不足を契機として日本国内の給料をあげないとヤバイ雰囲気が高まってたから、給料引き上げる企業が続出するまでもう少し円安でいてくれても良かったのに...

このまま円高に振れると、まぁもうすぐ落ち着くし給料据え置きで、ってなりそう。+3

-0

-

55. 匿名 2022/12/01(木) 11:49:06

>>47

昔90円だった時にもっと行っておけばな+6

-0

-

56. 匿名 2022/12/01(木) 11:49:44

>>55

あの頃に死ぬほどドル買っておけばな、もある+5

-0

-

57. 匿名 2022/12/01(木) 11:50:04

>>50

なんで、匿名掲示板にあんたの意向を反映できると思ってんの?嫌なら見るのやめれば?バカだね+1

-6

-

58. 匿名 2022/12/01(木) 11:51:13

右肩下がりだし、多分このまま110円台には戻ると思う。

テレビで専門家みたいな人が年明けたら一気に円高が来るって言ってた。![円相場 一時1ドル136円台に 3か月ぶりの円高 アメリカの利上げペース減速の観測で]()

+12

-1

-

59. 匿名 2022/12/01(木) 11:53:58

>>23

私左右盲だから円高円安も右左がパッと出ないのと同じ感覚だわ笑+2

-0

-

60. 匿名 2022/12/01(木) 11:54:45

>>56

日本政府は90円台の時に米ドル買ってたから今回の為替介入(150円台)で60億以上儲けてる計算になる。+7

-0

-

61. 匿名 2022/12/01(木) 11:54:56

>>7

居たね

金利上げろとか言ってる馬鹿いたよ

そのまま上げてたらとんでもない事になってたね

経済学者とか今はどの面下げて経済学者を名乗ってるんだろう?+11

-2

-

62. 匿名 2022/12/01(木) 11:58:04

>>49

結局、日銀が介入するより、アメリカの金融政策次第。

アメリカが利上げのペース変える、それもまだやってないのに、それらしき事を言っただけで、円高になる。+7

-0

-

63. 匿名 2022/12/01(木) 11:59:44

>>8

いいタイミングでしたねー!

わたしもちょうどその頃ドル建てを解約しようとして書類まで取り寄せたのにモタモタしてしまい…

タイミング逃しました〜〜+16

-1

-

64. 匿名 2022/12/01(木) 11:59:50

>>60

FXトレーダーとして、めちゃくちゃ優秀。

でも、この事実をアピールしないね。じゃ、税金あげるな、むしろ、下げろとか言われるから。+8

-0

-

65. 匿名 2022/12/01(木) 12:00:21

>>62

日銀の介入は意味があったと思ってる。タイミングも的確だったしすごいよ。+9

-1

-

66. 匿名 2022/12/01(木) 12:00:34

でも、円が買われる理由がないんよね🤔

+0

-5

-

67. 匿名 2022/12/01(木) 12:01:05

>>48

確かにそうね。

でも円高なら少なくとも為替だけが理由の無駄な値上げはしないでしょ。+4

-1

-

68. 匿名 2022/12/01(木) 12:03:08

>>22

私、海外一人旅好きで150円の時ハワイ行っちゃったけど、行って良かったよ

次は1月か2月に東南アジア行こうと調べてる所+4

-0

-

69. 匿名 2022/12/01(木) 12:04:04

円安で輸出産業は市場最高益。

うちの会社も冬のボーナスは、過去最高。

だって、110万で売ってたものが、何もしなくて140万になる。原材料は、かなり前に仕入契約してる。今後は原材料の高騰もひびいてくるけどね。+8

-0

-

70. 匿名 2022/12/01(木) 12:06:45

>>18

私もドル建てしてます。支払いきついからもっと円高になって欲しい(涙)+2

-2

-

71. 匿名 2022/12/01(木) 12:09:25

これは150が天井やったってこと?+5

-0

-

72. 匿名 2022/12/01(木) 12:12:40

>>23

貿易に関係するって授業で書いたけど

説明もいくらなら利益が良いかわからない

+1

-0

-

73. 匿名 2022/12/01(木) 12:13:01

>>64

なんせ民主党さんの大手柄だからね+1

-8

-

74. 匿名 2022/12/01(木) 12:14:30

まあ1998年の1ドル=147円台の円安はLTCMが破綻したとたんに108円台まで円高に戻ったし2007年の1ドル=124円台の円安はサブプライム問題の表面化後1ドル=75円とかいうありえない円高になった過去の例見ていると、アメリカの株と不動産のバブルが崩壊すればすぐに円高になると思われる。+7

-0

-

75. 匿名 2022/12/01(木) 12:16:10

円安トピは伸びるけど円高トピはなぜか伸びない謎😅+9

-0

-

76. 匿名 2022/12/01(木) 12:19:07

円高になっても一度上がった物価は戻らないだろうな。。。+5

-1

-

77. 匿名 2022/12/01(木) 12:23:46

でも、円が買われる理由がないんよね🤔

+0

-4

-

78. 匿名 2022/12/01(木) 12:26:59

来年の夏ハワイ行くから円高になりますように!!!

+2

-1

-

79. 匿名 2022/12/01(木) 12:28:08

すすめられて外貨預金してるけど目減りするってこと?+5

-0

-

80. 匿名 2022/12/01(木) 12:28:29

>>74

80円くらいのとき、海外行きまくってブランド品買い漁った。めちゃくちゃ本当に安かったなぁ。アレもう一回やりたい。+2

-0

-

81. 匿名 2022/12/01(木) 12:34:08

>>73

円高で日本経済がボロボロになってたときに、アメリカからの圧を無視して円売り介入に踏み切ったのが民主党なんだよね。

まさに国士だよ。あの頃も朝鮮自民党なら介入できてなかったし、今回の買い戻す玉もなかった。

さすが日本の雄、民主党だよ。+3

-8

-

82. 匿名 2022/12/01(木) 12:41:32

米国株持ってる人は円安であまりダメージなかったけどここから一気に来るね。+6

-0

-

83. 匿名 2022/12/01(木) 12:46:58

>>65

152円で深夜介入(ニューヨーク早朝)、次早朝介入(ニューヨーク深夜)劇的な介入で見事だった。+9

-0

-

84. 匿名 2022/12/01(木) 12:50:25

>>53

仮想通貨はFTXの破綻で起こったビットコイン急落が原因で為替とは関係ないです。+1

-0

-

85. 匿名 2022/12/01(木) 12:51:25

>>82

為替ヘッジ有りも買ってるからOK😉+2

-0

-

86. 匿名 2022/12/01(木) 12:51:45

>>35

輸出業者さんですか?+0

-1

-

87. 匿名 2022/12/01(木) 12:54:29

>>20

楽観なんかしてないでしょ?バカとかいうなよ!+4

-0

-

88. 匿名 2022/12/01(木) 12:55:50

>>60

ちょっと計算違うと思う。今回の介入総額は8兆円くらいなので、政府の利益は3兆円を超えてるはずです。+5

-0

-

89. 匿名 2022/12/01(木) 13:00:07

米国インデックス

全世界インデックス

ナスダック100

レバナス

半導体指数

新興国インデックス

先進国インデックス

ゴールドのインデックス

ビットコイン

イーサリアム

あとは生活防衛費

で資産もってるよ+1

-1

-

90. 匿名 2022/12/01(木) 13:01:40

>>75

黒田のアホ!自民の無策!って言いたい人が少なくなるから?知らんけど+5

-0

-

91. 匿名 2022/12/01(木) 13:03:29

>>84

そんなの分かってるよ。鉄道事故が増えた背景の推察。+0

-1

-

92. 匿名 2022/12/01(木) 13:06:18

>>73

えっ?+1

-1

-

93. 匿名 2022/12/01(木) 13:07:16

>>89

レバナスどうよ?+0

-0

-

94. 匿名 2022/12/01(木) 13:08:45

円安で物の値段が何もかも値上がりしたのに、円高になっても、値下げはしないのね。+3

-0

-

95. 匿名 2022/12/01(木) 13:12:15

>>82

うちドルで信託買ってるから、特に儲けた感じも損した感じもない。円安の時売ってしまえば良かったけど。売らずにもってる。+1

-0

-

96. 匿名 2022/12/01(木) 13:13:21

>>93

今年は最悪だけど、仕込みどきなのかなぁとも思ってるよ。為替ヘッジ有りだからより下がってからね。

まあ長期で気長に+1

-0

-

97. 匿名 2022/12/01(木) 13:36:31

>>92

過去に民主党がアメの圧に負けずに円売り介入したから今回円買い介入できたんだよ。

自民党なら絶対できてなかった+2

-5

-

98. 匿名 2022/12/01(木) 13:38:48

>>47

いけるか?

ワクチン証明とか色々問題がありそう+2

-0

-

99. 匿名 2022/12/01(木) 13:51:58

>>53

自業自得だな

もう1ドル150円を超えることは無いでしょう+3

-5

-

100. 匿名 2022/12/01(木) 13:57:40

来年は1ドル180円と言われているよね。

+0

-5

-

101. 匿名 2022/12/01(木) 14:10:56

>>8

私もその時にドル建て解約出来てたらなぁ〜。

結局142円の時だったけど+20万以上になった。+3

-0

-

102. 匿名 2022/12/01(木) 14:12:38

>>5

ホント?もう少し待ったら海外ブランド品とか家電とか値下がりするかな。どんどん上がるかと思ってもういっそ欲しいもの買っちゃおうと思ってたんだけど様子見たほうがいいかな。円高になっても一度上がったものは簡単に下がらんか?+1

-0

-

103. 匿名 2022/12/01(木) 14:17:46

ぜんっぜんトピ伸びんね+3

-1

-

104. 匿名 2022/12/01(木) 14:58:16

17日にドル建て保険一年分払う1円でも安くなってて欲しいなー!+1

-0

-

105. 匿名 2022/12/01(木) 15:54:46

>>69

じゃあ来年円高になったらまたボーナス下がっちゃうね+2

-1

-

106. 匿名 2022/12/01(木) 15:57:05

>>79

また30年くらい待てば上がるんじゃない?+3

-0

-

107. 匿名 2022/12/01(木) 16:05:32

>>5

金利差考えたらこないだろ

利上げを織り込んだ休足な円安の巻き戻しなだけ+0

-1

-

108. 匿名 2022/12/01(木) 16:07:30

>>102

仕入れ値が上がった分を企業が利益削って吸収してたから円高だからといってすぐには安くしないだろうなー+8

-0

-

109. 匿名 2022/12/01(木) 16:31:58

>>1

来年200円まで行くとか言ってた人いるけど、来年どうなるのかな+0

-0

-

110. 匿名 2022/12/01(木) 17:12:57

>>63

私も完全にタイミング逃しました…

もうこのまま放置しようか、今後下がる一方なら今からでも解約しようか、でもまた140円台に戻るかもなんて期待したり、めちゃくちゃ迷っている間に徐々に円高が進んでいて毎日焦っています…!+9

-0

-

111. 匿名 2022/12/01(木) 18:12:03

>>44

にゃんで?+0

-0

-

112. 匿名 2022/12/01(木) 18:52:42

>>1

円安のおかげで全体的な企業の業績は

過去最高なんだから

当然円安のほうがいい

円安で困るのは主に韓国だ+2

-1

-

113. 匿名 2022/12/01(木) 19:20:09

>>97

民主党時代 株価7800円まで落ち込んだよなあ。地獄すぎた。+5

-1

-

114. 匿名 2022/12/01(木) 19:44:36

>>113

リーマンショックの時ね。

あの時、アメポチ自民党じゃなく民主党だからアメに毅然とした態度取ってくれただけであの程度の被害ですんだんだよね。+3

-9

-

115. Hicks 2022/12/01(木) 19:51:44 ID:GLIoD9h4V3

年内200円まで下落!って言ってたガルのカモさんたちは息してないね

いやー、150円触れたら円安止まらないって言ってたのを煽れて痛快だったね+1

-1

-

116. 匿名 2022/12/01(木) 19:52:04

パウエル議長はソフトランディングも可能って言われてたみたいですね

思ったよりタカ派強めの発言ではなかったから市場が楽観的になったのかなあ…

結構円高になってたんですね

為替とは別に原材料や原油価格の高騰は変わらずあるとしたら、日本企業にとっては生産コストを価格に転嫁していかないと厳しそうな感じはします+2

-1

-

117. 匿名 2022/12/01(木) 21:17:25

>>102

円高でモノの値段が下がるなんて幻想よ

円高でコストが下がる分、企業利益が増えるだけなんだわ

円高還元祭を懐かしんでるのがたまにいるけども、ありゃ小売店の商法にまんまと乗っかってる純粋でカワイイ人たちよ

実際は輸入品の価格すら下がらないのが現実だわ+2

-1

-

118. 匿名 2022/12/01(木) 22:32:38

>>116

パウエルさんの話はそのまま受け取らないことにしてる。

去年はインフレは一時的だ。サプライチェーンが解消されれば問題なくなると言ってた。

今年はずっとタカ派寄りで利上げとQTが必要だといってきた。

ここにきてハト派寄りの発言はどういう意味をもつのか。+0

-0

-

119. 匿名 2022/12/01(木) 23:40:51

>>118

そうですね…話してる内容はそんなにハト派寄りではないのかなとは思うんですけど(利上げは続けると言われているし)、市場はそう受け取った感じですよね

フォワードガイダンスはもちろん意識されているでしょうし…どういった意図があるんでしょう

昨年は多くの専門家が、脱コロナ禍下でのインフレは、ペントアップ需要が一巡して、サプライチェーンの改善によって供給制約が解消されれば収束すると考えていたみたいですし、当時はパウエル議長もそう考えておられたんでしょうか

世界的にも低インフレ低金利低成長が長く続いた後だったので、緩和的な経済政策による需要拡大効果を多くの人が過小評価していたのかもしれないし、そうでなかったとしてもコロナ禍下ではやむを得なかったのかもしれないなと思います

あと米国は特に需要強そうですし、日本や欧州とはインフレの質がちょっと違うのかなと思っています+0

-0

-

120. 匿名 2022/12/01(木) 23:44:27

>>112

なんでバカウヨさんはすぐウソつくの?+0

-2

-

121. 匿名 2022/12/01(木) 23:56:21

>>113

まあ金融緩和してくれる政権を投資家も起業家も評価するのは紛れもない事実

労働者も嬉しい、年金暮らしの爺婆は哀しい![円相場 一時1ドル136円台に 3か月ぶりの円高 アメリカの利上げペース減速の観測で]()

+1

-1

-

122. 匿名 2022/12/02(金) 00:53:58

>>100

ソースは?+1

-0

-

123. 匿名 2022/12/02(金) 01:00:22

>>3

まだ円安だけど売りが多くなれば円高になるよ。+0

-0

-

124. 匿名 2022/12/02(金) 10:58:33

また下がる+0

-0

-

125. 匿名 2022/12/02(金) 11:38:23

>>5

投資家に遊ばれてるよね

だけど1ドル110円くらいが妥当なレートだと思う、今まで円弱すぎだった+0

-0

-

126. 匿名 2022/12/02(金) 11:40:50

>>102

うーん、でも今は買い時では無さそう。1年待てば+0

-0

-

127. 匿名 2022/12/02(金) 20:09:22

円安で日本終わる!ってトピは大盛り上がり、

円高になると誰もやってこない

ガルの経済への関心はこの程度

+5

-0

-

128. 匿名 2022/12/02(金) 20:11:50

>>119

アメリカの需要弱いよ

ただのバブル崩壊を、あれこれ屁理屈こねて誤魔化そうとしてるだけで、バウエルももう頭狂ってるレベル

利上げしようが意味ないのに、とにかく利上げを続けます

今の世界の経済情勢は、まともな経済学者は誰も説明出来ない

何も状況変わってないのに、円高になるしね+1

-0

-

129. Hicks 2022/12/02(金) 20:40:18 ID:GLIoD9h4V3

>>128

米国の需要弱けりゃあんなインフレなってないだろう+3

-1

-

130. 匿名 2022/12/03(土) 07:28:27

円高さらに進んで135円割れして、200日移動平均線割り込んでたみたい

米国の雇用統計の数字が悪くて円安に戻ったりもあったみたいだけど

ここを割り込むと円高がさらに加速する流れが起きるという見方もあるみたいで、これから円高トレンドに転換するかどうかの分岐点みたいな感じのところにいるのかなと思うとなんだかどきどきします+1

-0

-

131. 匿名 2022/12/03(土) 09:14:13

値上がりした食材の値段はもとに戻さないよね。+1

-0

-

132. 匿名 2022/12/03(土) 13:59:28

>>128

未来は常に不確実だし神ではない人間が全てを知ることはできない、当局者の方々は大変だと思います

米国の需要は金融引締効果で少し減少してきているみたいだけどまだ労働市場が強いので、今後も利上げを続けて景気にブレーキをかける必要があるのかなと思ってみてます

株価は一時期は高騰してバブル域に入るかと言われていた頃もあったんでしょうか

インフレ抑制を優先している今は厳しいかもしれないですね…+0

-0

-

133. Hicks 2022/12/04(日) 12:02:30 ID:GLIoD9h4V3

>>119

別トピの件はまた別途返信予定+0

-0

-

134. yuri 2022/12/04(日) 17:55:22 ID:YcX8nesCRu

>>133

ありがとうございます!

教科書戻ってきた嬉しさで夜更かししてたら風邪引きました…涙+0

-0

-

135. yuri 2022/12/05(月) 13:19:43 ID:YcX8nesCRu

>>133

ふと思ったんですけど、金利平価説の計算するなら、長期金利より政策金利とか2年物国債金利とか短期金利を使う方が良かったのかな…短期のファクターだから

今はイールドカーブはほぼフラットになってるからどちらを使っても結果はあまり変わらないですけど+0

-0

-

136. Hicks 2022/12/08(木) 01:47:29 ID:GLIoD9h4V3

>>135

〉〉ただカバー付き、カバー無しの概念の違いがすぐには分からなくて(fの部分の捉え方の違い??)、でもトピ終わりそうだからちょっと後回しにしました

長くなりますけどすみません…

→先物取引を想定する場合はカバー付き、先物取引だから投機家は為替リスクを負っていない

カバー無しは、fが完全に将来予想の為替レートになる

ちなみに、為替の先物は投機家の思惑や予想で変動するんではなく、二国間の金利差で素朴に決まる、ここは要注意

〉〉10年物国債金利を参考にしてrj=0.25%,ra=4%,f=130(¥/$)の時

e=(1+0.04)×130/(1+0.0025)≒135(¥/$)

①米国が金融引締してra=5%になったら

e=(1+0.05)×130/(1+0.0025)≒136(¥/$)

円安に

②日本が金融引締してrj=5%になったら

e=(1+0.04)×130/(1+0.05)≒129(¥/$)

円高に

③期待の変化「これから米国の金利は低下し為替レートが円高に向かう」でf=120

e=(1+0.04)×120/(1+0.0025)≒124(¥/$)

円高に(期待fよりは円安)

④期待の変化「これから米国の金利は上昇し為替レートは円安に向かう」でf=140

e=(1+0.04)×140/(1+0.0025)≒145(¥/$)

円安に(期待fよりは円安)

③と④見比べて面白いなあって思ったのは、eが期待fより円安にふれること

今回のように日米の金利差がrj<raだと、fに乗じる(1+ra)/(1+rj)>1となるので常にeはfより大きくなるから円安にふれるんですね

日米の金利差が大きいほど、円安方向へは進みやすく円高方向は進みにくくなるってことなのかなって思いました

あと②の日本が金融引締した場合なんですけど、円高効果を高める(eをより小さくする)には、分子にあるraがより小さく、分母にあるrjはより大きくする必要があって

これまでのような米国が急激な利上げをしている(raがより大きくなっている)局面では、米国並みに金利を上げていかない限り、日本が多少の金融引締(rjを少し上げる)をしてもその効果は打ち消されてしまうのかなって思いました

→書いてくれてることを数式で表してみる

カバーなしの金利平価説

e/e*=(1+ra)/(1+rj)

両辺を対数変換する

ln(e)-ln(e*)=ln(1+ra)-ln(1+rj)

マクローリン展開により

ln(1+ra)=ra−ra^2/2+ra^3/3+…

raは十分小さいので、右辺第二項目以降は0と置き換えて

ln(1+ra)≒raとなる

ln(1+rj)も同様に、ln(1+rj)≒rj

ln(e)-ln(e*)=ra−rj

時間で微分すると

1/e・δe/δt−1/e*・δe*/δt=δra/δt−δrj/δt

∴1/e・δe/δt=δra/δt−δrj/δt+1/e*・δe*/δt

(将来に渡って、逐次投入していくと

1/e・δe/δt=Σ(δra/δt−δrj/δt)+1/e*・δe*/δt

短期債とか2年債とかあんまり関係ない)

現在の為替変動は、δra/δt−δrj/δt(金利差変動率)に将来の為替変動予想を足し合わせたものと言い換えられる

①米国の金利が4%から5%に変動すると現在の為替も1%減価するので135円から136円になる

②日本の金利が5%に変動すると現在の為替も5%減価するので135円から128円になる+0

-0

-

137. Hicks 2022/12/08(木) 01:50:30 ID:GLIoD9h4V3

>>135

③為替変動予想が(120-130)/130になるんで、現在の為替も7.7%増価して、135円×(1-0.077)=124円になる

④為替変動予想が(140-130)/130になるんで、現在の為替も7.7%減価して、135円×(1+0.077)=145円になる

ここで言えることは、米国の金利上昇3-5%ごときで、年始から30%近い円減価を説明できないということ

巷でよく言われる、金利差によって円安が進んだいう説明がいかに馬鹿げてるか簡易な理論式でも理解できると思う(実際に計算してくれてたから、もしかしたら薄々勘づいてたかも?)

金利差によって益々円安が進むという解説もおかしい

いずれも将来の為替変動予想の変動要因がすっぽり抜け落ちているし、裁定取引を想定できていない

〉〉Hicksさんが言われていたのは、金利平価説でいうと、将来的に米国のインフレは収束する(米国金利は下がる)と市場が予想していると、ドルに減価圧力(円には増価圧力)がかかるということでしょうか

→現実的ではないが、(カバー付き、カバーなしどちらでもいいが)金利平価説だけに従うならば、米国の金利>日本の金利⇒現在の為替e>将来の為替予想e*

裁定取引の結果、「将来」は円高に調整されていくと市場が現時点で予想しているにすぎない

米国のインフレ云々は金利平価説の切り口というよりは、金融政策の転換を含んだ話よ

改めて言うけども、金利平価説では正確な為替予想なんて無理です(金利差だけで為替動向を説明することも無理)

ワールドカップのオッズ予想(市場の試合前時点での予想)と、実際の試合結果並みに違う

〉〉あと他にも為替レートにはさまざまな方向から圧力がかかっているんですよね

インフレ率が米国>日本なら、購買力平価説から円に増価圧力がかかるし

経常収支でいうと日本の財、サービス、金融資本に価値があると判断されれば、貿易や投資を通じて円の需要が高まるので円に増価圧力がかかりますよね

そのとおり

〉〉為替レートには、短期から長期に渡ってさまざまなファクターからの働きかけがあって、最終的にはそれらを統合した各国通貨の市場の需給バランスで決まる感じなのかなと思いました

〉〉それぞれのファクターの寄与率もあるし市場がとても大きいので、予測するのはかなり困難で確率論的な感じになりそうです

まさに確率論

+0

-0

-

138. yuri 2022/12/09(金) 01:21:39 ID:YcX8nesCRu

>>136

お忙しい中ありがとうございます✨

予告の後まだかなって待ってるの楽しかったです

いつも丁寧に説明してくださってありがとうございます

今回も難しかったんですけど、とりあえず頑張って前半まではいけました

教科書に出ていた近似式は導出過程が省略されてたんですけど、今回のHicksさんの導出過程の前半見ていたらやり方が分かりました

自然対数とって、ln(x+1)≒xで近似したら展開できました

だけど後半の微分からは???でちょっと難しくて理解できなかったです涙

微分するということは、2つの変数の間の変化率を表そうとしている(金利もしくは為替レートの期待値が何%変化したら今の為替レートが何%変化するか、各変数による増価or減価圧力を見ようとしている)のかなって思ったんですけど…

物理だと、速度関数のv(t)をtで微分したdv(t)/dtは加速度を表すので、加速度っていうのと、増価or減価圧力っていうのがなんか似てる感じがしたんです

でもそんな感じでいろいろ考えてたんですけど難しくてちょっと分かりませんでした

せっかく説明してくださってるのにすみません涙

あと、Hicksさんが使われてるδって微分のdですよね、通常はdじゃなくてδと表記するものなんでしょうか

今回自然対数使うところがおもしろいなあって思いました

微分して(lnx)'=1/xという形になるから自然対数を使ってるんでしょうか??

微分は物理でもやるからなんとなくなじみがある感じなんですけど、対数変換するのはどうしてなの??って不思議に思いました+0

-0

-

139. Hicks 2022/12/09(金) 20:42:51 ID:GLIoD9h4V3

>>138

rとeにとって時間tは独立変数と考える

時間経過とともにrとeは変化するし、統計データでは横軸が日時で表す為替と金利のグラフが多いでしょう

ln(e)-ln(e*)=ra−rj

左辺f=ln(e)-ln(e*)

右辺g=ra−rj

全微分

df=∂(ln(e)-ln(e*))/∂e・de + ∂(ln(e)-ln(e*))/∂e*・de*

=1/e・de - 1/e*・de*

dg=∂(ra−rj)/∂ra・dra+ ∂(ra-rj)/∂rj・drj

=dra - drj

fとgをtについて微分する

df/dt=1/e・de/dt - 1/e*・de*/dt

dg/dt=dra/dt - drj/dt

∴1/e・de/dt - 1/e*・de*/dt = dra/dt - drj/dt

dだと掲示板の表示ではわかりづらいかなーと思ったのと、ちょっとかっこいいと思い込んでδ使ってたんだけども、こっちのほうが混乱させたわね

Δでも良かったんだけど、こっちはなんだかおにぎりに見えるし

δ使ってる数式は正直見たことないわ+0

-0

-

140. yuri 2022/12/09(金) 23:28:15 ID:YcX8nesCRu

>>139

ありがとうございます

これってもしかして大学でやる数学なんでしょうか…

コメント頂いてネットでちょっと検索してみたんですけど、多変数関数の合成関数の微分なのかなって

e=e(t), e*= e*(t),ra=ra(t),

rj=rj(t)のとき

多変数関数f(e, e*,ra,rj)をtで微分

そう捉えたら一応計算の流れは理解できたんですけど、すごく難しかったです

ていうかおにぎりがなんかおかしくて笑

そしてδがオリジナルだったなんて笑

Hicksさんと話してると、なんかすごく頭いいというか切れ者って感じなのに笑えるというかなごむとこがいいですね

コメントの後半以降がまだちゃんと読めていないので、週末また少しずつ読んでみます

そういえばブルームバーグの記事で、FRBの金融引締政策が資産バブルを金融危機なしにうまく抑え込めてるっていうのがありました

それが経済のソフトランディングに寄与するって書いてあったんですけど、政策転換期の不安材料が一つ減ったということでしょうか(金融緩和で資産バブルを悪化させる懸念が減った)

もちろんこれからも油断はできないでしょうけど…

金融政策と金融危機を結びつけて考えたことがなくて、急激な利上げが金融危機を引き起こすってどういうことなのかなって考えてます+0

-0

-

141. Hicks 2022/12/10(土) 01:02:24 ID:GLIoD9h4V3

>>140

・金融危機は往々にして突発的に起きる

・いくら金融規制を敷き、預金保険が充実して、金融システム安定に努めても、シャドーバンキングの類のような規制回避行動は必ずとられる(専門用語でレギュラトリー・アービトラージという)

・歴史的に、金融危機が起こる要因の一つが、この規制回避行動

・金融危機の前は、金融規制緩和→金融引締の経路をたどる傾向にある(つまり金融危機はFRSの行動によるところが大きい)

・金融引締、金利引上げは必ず資産価格下落をもたらす

・資産デフレは必ず投資縮小と景気悪化を増幅させるので、ソフトランディングに寄与するかどうかは疑わしい+0

-0

-

142. yuri 2022/12/11(日) 09:55:55 ID:YcX8nesCRu

>>136

いつもありがとうございます

後半の数式の解析なんとか頑張ってみたんですけど、今の私の数学の知識では全部理解するのは無理でした…涙

せっかく教えてくださったのにすみません…

それで頂いたコメントの内容と、自分で計算したのも見返したりして、分かる範囲でいろいろ考えました

合ってるか分からないけど考察した内容を書いてみます

金利平価説において、現在の為替レートを決めるために使用するパラメータは、現実の数値である内外金利差と、本来は誰にも分からない将来の為替レートの予想値であるため、この式を用いて現実の為替レートを予測することはできない

金利平価説のみで為替レートが決まると仮定した場合

金利差の変化のみで大きく円安に進むというのは考えにくい

為替予想の変化によって大きく円安に進む可能性はあるかもしれない

自分でも計算してみました

①米国が利上げし金利差が広がる場合

rj=0.25%,e*=130(¥/$)で

ra=2%→4%では

e=132(¥/$)→135(¥/$)

(金利差による為替の変化は限定的)

②将来円安が進むと予想される場合

rj=0.25%,ra=4%で

e*=130→140(¥/$)では

e=135→145(¥/$)

これがさらに繰り返されると

e*=140→150 (¥/$)では

e=145→156(¥/$)

…

(為替予想の変化が続けて起こると大きく円安に進むかもしれない)

今の円安は金利差で説明されることが多いですけど、金利平価説の理論上、金利差による為替変動圧力はそれほど大きくなく限定的で、金利差のみでこれほど大きな為替の変化が起こるとは考えにくいので、今回の円安を説明するのに金利差のみを用いて説明するのでは不十分と言えるでしょうか

あと金利差によりますます円安が進むという考え方については

金利差(ra-rj>0)が生じると、その時点で裁定取引により現在の為替は将来予想される為替より円安になって一旦均衡するので(上記①)、そこからさらに時間をかけてますます円安が進むというメカニズムは考えにくい

仮に為替予想の変化によって時間をかけて円安が進んでいくとしても(上記②)、インフレ率が高い米国には購買力平価による減価圧力、またはリセッション懸念による米国への投資資金減少などによる減価圧力など他のファクターによる相反する圧力もかかってくるため、円安が際限なく進んでいくとは考えにくいということになるでしょうか

長くなってすみません

裁定取引とかイメージしていろいろ考えたんですけど、すごく難しくて大変でした+0

-0

-

143. Hicks 2022/12/11(日) 11:33:16 ID:GLIoD9h4V3

>>142

パーフェクト

金利だけではなく他の要因こそ為替に影響していると見るのが妥当

地政学リスクとか金融政策とか政府の経済政策とか

投資家投機家の予想や期待、気分を予測するのは難しい+0

-0

-

144. yuri 2022/12/11(日) 12:35:27 ID:YcX8nesCRu

>>143

やったあ✨ありがとうございます

7時間考え続けたかいがありました笑

今回思ったのは、すごく繊細にというか、細部まで気を配って理解するようにしないといけないんだなあって…

ふわっとした感じで分かった気になってしまっていると、それで大丈夫なものもあるかもしれないけど、実はほんの一部しか捉えられていなくて全体が見えてないとか、間違った捉え方をしてしまっているとか、そういう可能性もあるかもしれないって

気を付けないといけないです

いつも本当にありがとうございます✨

全然知らない世界だったのが、少しずつ分かってくると視界が開けていくような感じがするのがすごく楽しいです+0

-0

-

145. Hicks 2022/12/11(日) 13:35:37 ID:GLIoD9h4V3

>>144

為替変動については、これくらい知ってれば少なくとも新聞記者やエコノミストが解説する内容の良し悪しくらいはある程度は判断できるようになる

外貨保険商品の売り煽りにも耐性ができるだろう+0

-0

-

146. yuri 2022/12/11(日) 15:50:39 ID:YcX8nesCRu

>>145

すごい✨

まだ自分では覚えたてであやしい感じなんですけど、そんなふうになりたいです

金融危機についてもよく考えたらあまり知らないことに気付いたので自分でもちょっと勉強してみようと思ってます

ほんと知らないことばかりで大変です笑+0

-0

-

147. yuri 2022/12/13(火) 20:46:49 ID:YcX8nesCRu

>>141

こんばんは✨

いつもありがとうございます

金融危機や資産価値低下について考えていたら、まだ全然分かっていないことがたくさんあることに気付きました…

またお時間ある時でいいので教えて頂けると嬉しいです

資産価値下落は、投資や消費などの需要の縮小、信用収縮を引き起こしてデフレになるんですよね

だとしたら、資産バブルを抑制することでインフレが減速するのは今の米国にとっては好都合といえるんでしょうか(下落が穏やかなものであれば)

あと急激な金融引締を行うと、債務の利息も急上昇するから、債務者のデフォルトにより金融危機が起こりやすくなるということはあるでしょうか

金融危機で信用収縮が起きると中央銀行は流動性を供給しないといけないけど、そうなるとインフレを悪化させてしまうので、今の米国で金融危機が起きるのはとてもまずいんでしょうか

金融引締が資産価格を低下させるというので資産価格の式を思い出していたんですが

∵P=D/(rB+ρ-g)+D0

日本がこれから金融引締政策に変更した時にも、資産価格に下降圧力かかるということでしょうか

小野善康氏の言う資産選好の影響があるなら、金融緩和によって増えたお金はリスク資産にも流れて今の資産価格を実体よりかさ上げしてるんじゃないのかなと思って(日経平均は非伝統的金融緩和政策後から上昇)

だとしたら政策転換でそういった効果が剥がれ落ちた時にどのくらい影響があるんだろうって思いました

実際に今の米国や日本のバブルが生じた時期は金融緩和政策が取られていた時期と重なっていますよね

あとシャドーバンキングも調べてたんですけど、リーマンショックの経緯を見てたら、ゴールドマンとかモルガン・スタンレーとか、ええ…って感じで結構ブルーになりました

顧客にはリスクのあるCDO売っておいて、自分たちはその破綻に賭けて空売り仕掛けてたっていうの、なんか怖い世界です涙+0

-0

-

148. Hicks 2022/12/17(土) 20:19:07 ID:GLIoD9h4V3

>>147

〉〉資産価値下落は、投資や消費などの需要の縮小、信用収縮を引き起こしてデフレになるんですよね

〉〉だとしたら、資産バブルを抑制することでインフレが減速するのは今の米国にとっては好都合といえるんでしょうか(下落が穏やかなものであれば)

資産バブルかどうかはバブル崩壊後にしかわからない

金融引締めの副作用である資産デフレがインフレ抑制に寄与するのは間違いない

が、緩やかになるとは限らない

〉〉あと急激な金融引締を行うと、債務の利息も急上昇するから、債務者のデフォルトにより金融危機が起こりやすくなるということはあるでしょうか

一般的にはデフォルトの連鎖が悪循環を生み、極端な流動性低下で金融危機となりえる

金融機関に対して大口企業のデフォルトのような負のショックがあった場合、これに対処するために金融機関がバランスシートを大きく縮小させる行動が、流動性スパイラルとデフレスパイラルによって経済の停滞を増幅させる

流動性スパイラルとは、金融機関がバランスシートを縮小させるために、資産の投げ売りが生じ、これが資産価格の下落につながり、さらなる資産の投げ売りへつながる

デフレスパイラルとは、金融機関がバランスシートを縮小するため、貸出が減少し信用創造が小さくなるため、貨幣需要が上昇しデフレ現象が起こる

〉〉金融危機で信用収縮が起きると中央銀行は流動性を供給しないといけないけど、そうなるとインフレを悪化させてしまうので、今の米国で金融危機が起きるのはとてもまずいんでしょうか

信用収縮、金融危機は急激なインフレ率低下が起きるんで、その心配より流動性供給を急がないといけない

〉〉日本がこれから金融引締政策に変更した時にも、資産価格に下降圧力かかるということでしょうか

リスク資産より金利上がった国債を買うインセンティブが働くんで資産価格は下落する

〉〉小野善康氏の言う資産選好の影響があるなら、金融緩和によって増えたお金はリスク資産にも流れて今の資産価格を実体よりかさ上げしてるんじゃないのかなと思って(日経平均は非伝統的金融緩和政策後から上昇)

〉〉だとしたら政策転換でそういった効果が剥がれ落ちた時にどのくらい影響があるんだろうって思いました

〉〉実際に今の米国や日本のバブルが生じた時期は金融緩和政策が取られていた時期と重なっていますよね

かさ上げしてるとエコノミストや一部経済学者が批判しているけど、私は懐疑的というか「かさ上げ」に違和感がある

異次元緩和による株価影響について、日経平均株価上昇寄与はROE上昇(企業利益増加)が大きな要因であると多変量解析から導き出してる実証分析の論文が存在している

これはどういう理屈かというと、ファイナンシャルアクセレーター効果という有名な理論があって

金融緩和政策によって(民間部門の資産のポートフォリオにおいてリバランスが生じ)、資産価格が上昇すれば自己資本が増加する

それが借入金利を低下させるので企業の投資が増加する

投資の増加は経済全体に資産価格の上昇をもたらすので、それらが累積的に資産価格を上昇させ、さらに貸出を増加させることになる

すなわち、最初の金融緩和の効果を加速する(アクセラレート)効果というメカニズム

金融引締はその逆になる、資産価格低下が企業投資と収益低下に影響し、貸出が激減し、それがまた資産価格低下を生み出す

金融政策はトリガーと言ったほうがいい

かさ増しというよりはテコ入れのほうがしっくりいくかな

かさ増しは皮肉を超えて悪意あると感じるわ+0

-0

-

149. yuri 2022/12/18(日) 21:55:30 ID:YcX8nesCRu

>>148

いつもありがとうございます✨

すごく寒くなってきたのでHicksさんも体調に気を付けてくださいね

お話伺っていて、そもそもバブルの定義が曖昧だったことに気付きました

経済学では急激な価格上昇だけではバブルとは言わなくて、ファンダメンタルズから乖離して資産価格が上昇または下落していくことで定義されるんですね

ファンダメンタルズの資産価格は将来のキャッシュフローの割引現在価値だから、その中に将来の予想が入っていて

価格の上昇のうち、ファンダメンタルズ自体の上昇による部分とバブルによる部分とを区別できないから、前もってバブルだと判断することは難しいんですね

日常では急な価格上昇があれば結構バブルって使いがちなので、気を付けないといけないです

フィナンシャルアクセラレーター効果というのは初めて聞いたんですけど

なんらかの原因による資産価格の上昇(下落)が投資(需要)を通じて実体経済に影響を与えて、それが繰り返されることで増幅されていく感じでしょうか

私は悪意とかなくて純粋な疑問だったんですけど言葉が不適切だったみたいですみません…

かさ上げというのは、金融政策が実体経済に影響を及ぼさずに資産価格だけ上昇させているという意味で批判的に使われている感じなんでしょうか

実際には、金融政策は資産価格を上昇(下落)させる最初のトリガーになって、それだけで終わるのではなくて、その後に実体経済へも影響を及ぼしてさらに資産価格を上昇(下落)させてその効果を累積的に増幅させていく(後半の寄与分が大きいという実証分析の結果もある)ということなんですね

Hicksさんとお話していると、すごく丁寧に細部まで気を配って説明してくださるんですけど、そういうことがきっとすごく大事なんだろうなと思います

細部が分かっていない状態でなんとなく分かった気になるのが1番危ないのかなって思います+0

-0

-

150. Hicks 2022/12/19(月) 16:57:01 ID:GLIoD9h4V3

>>149

〉〉なんらかの原因による資産価格の上昇(下落)が投資(需要)を通じて実体経済に影響を与えて、それが繰り返されることで増幅されていく感じでしょうか

金融政策の転換で資産価格や株式が上がると市場が期待したことも原因の一つだったし、だいぶ前に解説したような円安進行による為調換算も一因だし、単純に実質金利引下げ効果もあるだろうし、その他もあるだろう

それら複合して増幅されていくイメージ

実体経済と金融は切っても切り離せない関係なのよ

〉〉私は悪意とかなくて純粋な疑問だったんですけど言葉が不適切だったみたいですみません…

〉〉かさ上げというのは、金融政策が実体経済に影響を及ぼさずに資産価格だけ上昇させているという意味で批判的に使われている感じなんでしょうか

別にyuriさんを責めてるわけではなく、専門家と言われてる人がそれを使うの何度か見た記憶がある

紛いなりにも専門家が煽情的に「かさ上げ」、「ハリボテ」を用いるんで、それを真に受けて受け売りでその用語を使って頓珍漢な批判しちゃう人をよく見かけるのよ

小野先生もどっかの書籍か記事で「かさ上げだ!」、なんて書いてた記憶がある

まあそれぞれの意見だし、所詮は言葉のチョイス次第だし、前後の文脈もあるし、別にいいんだけども、専門家はあんまし使ってほしくない感覚的な言葉よね

話を戻すと

借入と貸出では情報の非対称性が存在したり、金融規制の抜け穴があったり、資本市場は不完全だからこそ、financial acceleratorが起こるし、また金融危機が起こりうる

金融政策の有効性については、この情報の非対称性や不完全な資本市場をどこまで考慮しえるかで評価が別れるし

理論や、合理的なプレイヤーしか存在しない理想の世界では、金融政策は有効ではないと結論づけられるが、現実世界では市場も環境もプレイヤーも非合理で不完全な一面を持ち合わせているからこそ金融政策が有効に働く場面が出てくる+0

-0

-

151. yuri 2022/12/19(月) 22:18:25 ID:YcX8nesCRu

>>150

ありがとうございます

やっぱりHicksさんは優しいなあって思いました

まだまだ未熟な後輩のフォローにも気を配ってくださってありがとうございます✨

金融政策が実体経済に波及する経路について勉強していなかったので教科書読んでたんですけど、資産チャネルってちゃんとありました

資産価格の変動が投資や消費に影響して実体経済に波及していく経路は考えたことが無かったので、今回もすごく勉強になりました

まだちゃんと分かってないことがいっぱいあるので、基礎固め少しずつ頑張りたいです

確かに専門家の方にはあんまりな言葉は使って欲しくないですよね…

教科書みたいな文章だと誰も読んでくれないかもしれないから、そういう煽情的な言葉を使われるんでしょうか

私は経済の勉強始めたのが最近だから、まだあまり他の人の意見を見たことが無いんですけど、Hicksさんからすると、またかって感じにたくさん見てこられて嫌になっちゃってるんですね…

そういえば年末年始のお休みで図書館で借りられる本が倍になったので、いつもはすごく悩んで考えて借りるところを手当たり次第に20冊も借りてきました笑

今まで読んだマクロ経済学の本の中でお気に入りなのを全揃えして準備万端です

でも自分でもちょっと借り過ぎたかもって思ってます笑

最近エコノミストの方が、バブル崩壊後に円高になったのは財政出動のせい、マンデル・フレミングでそうなんだって言われていて

全然意味が分からなかったので、この謎解きをちょっとずつやってみようと思ってます

でもほんとにいつもありがとうございます

すごく丁寧に教えてくださるので、分かった気になっておしまいにならずに済んでいて、それがすごく大事なことのような気がするんです+0

-0

-

152. yuri 2022/12/20(火) 12:30:45 ID:YcX8nesCRu

>>150

速報来てびっくりしました

金融政策決定会合どうなるかなって思ってたけど現状維持かと思ってたらYCCの長期金利あげるみたいです

円高きてるみたい

どきどきしてます+1

-0

-

153. Hicks 2022/12/20(火) 12:46:26 ID:GLIoD9h4V3

>>152

やっと来たね

てか、日銀の政策決定会合に常に目を配らしてるなんて玄人ですな+0

-0

-

154. Hicks 2022/12/20(火) 12:56:26 ID:GLIoD9h4V3

やっぱ春に向けてこの12月頃に日銀人事も動く、続くインフレ基調、それに合わせて金融政策方針の転換もあり得る、と数ヶ月前から予想してたけど

この時期の円売りポジションはやっぱ自殺行為だったか、警戒しててよかったわ結果論だが+0

-0

-

155. yuri 2022/12/20(火) 13:03:58 ID:YcX8nesCRu

>>153

全然玄人じゃないです笑

このまま穏やかに年末に向かうのかなって思ってたのに…+0

-0

-

156. Hicks 2022/12/20(火) 13:11:26 ID:GLIoD9h4V3

理論通り、資産価格下落![世界の株価]() 世界の株価sekai-kabuka.com

世界の株価sekai-kabuka.com世界の株価menu⏫?JavaScriptの処理が中断されましたご利用中のブラウザ又は拡張プラグインはリアルタイム機能に非対応です世界の株価対応ブラウザChromeSafariEdgeをご利用ください互換ブラウザは非対応です不具合が発生しました表示方法を選択してく...

+0

-0

-

157. yuri 2022/12/20(火) 13:12:51 ID:YcX8nesCRu

>>154

なんか日銀内部でも修正や点検が必要とかの意見出てましたよね…

一枚岩じゃないんだって思ってたんですけど

黒田さんがいるうちに転換になるなんて思ってなかったからびっくりしました

ヘッジファンドが国債の売り仕掛けてたの、読みが当たったってことになるのかな

為替はほんとこわいですね…+0

-0

-

158. yuri 2022/12/20(火) 13:42:23 ID:YcX8nesCRu

>>156

ほんとだ…下げてますね

YCCの長期金利から上げるというのは、やっぱり日銀の財務状況を考えてのことなんでしょうか

すごい転換点に立ち合ってる気がしてどきどきします+0

-0

-

159. yuri 2022/12/20(火) 15:23:06 ID:YcX8nesCRu

>>156

速報でびっくりしたんですけど、こういう時はニュース記事じゃ無くて元ネタを見ないといけないってHicksさんに言われてたの思い出して、落ち着いて日銀のHPの原文見てきました

そうするとちょっと印象が変わりました

あくまで今後も緩和政策を維持するための、YCCの微調整みたいなニュアンスに感じました

マネタリーベース拡大方針を継続する、と明言されてます

>日本銀行は、2%の「物価安定の目標」の実現を目指し、これを安定的に持続 するために必要な時点まで、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続する。 マネタリーベースについては、消費者物価指数(除く生鮮食品)の前年比上昇率の 実績値が安定的に2%を超えるまで、拡大方針を継続する

ノート見返して日銀の金融緩和政策の経緯を振り返ってたんですけど、これまでも長期金利は、0.1→0.2→0.25%とレンジ拡大してきていて、これがさらに0.5%になったということは、緩和政策の延命のためという感じなのかな…

銀行にとってはイールドカーブがスティープ化すれば利ざやが改善されるので、それによって企業への融資が進めばいいなという感じもあるんでしょうか

結構大きな修正だとは思うんですけど、基本方針(金融緩和の維持)は変わっていないという印象を受けました

これから記者会見も見てみようと思います+1

-0

-

160. 匿名 2022/12/20(火) 15:49:18

よしきた、不動産下がるか。+0

-0

-

161. Hicks 2022/12/20(火) 22:41:32 ID:GLIoD9h4V3

>>159

うーん、さすがはyuriさん

わたしも家帰って落ち着いて資料と会見眺めたわ

金融政策方針の修正ではないわこれ

会見見たけど、発信あんまりうまくなかったわね

結局は社債とかの上乗せ金利の高止まりを抑えるミクロ寄りな政策割当だったわ

こんなん緩和修正とか勘違いしちゃうわ

変動幅拡大容認は市場から引き締めと受け止められかねないわ

YCCのデメリットやね+0

-0

-

162. yuri 2022/12/20(火) 23:27:34 ID:YcX8nesCRu

>>161

ありがとうございます

お仕事お疲れさまです

すみませんお昼はなんかびっくりして…

でも私全然さすがじゃなくて、YCCのことまだよく分かってなくて

米国の状況でも国債のイールドカーブと市中金利の関係がよく分からなくて、いろんなの読んで勉強してたところだったんです

今も他の教科やった後に、金融の教科書読もうと思ってて頑張ってるとこです

ある程度自分で勉強してからHicksさんに質問しようと思ってたら、先にYCCの修正が起きてしまってびっくりしました

他のニュース記事見てたら、引締だって言ってたり、出口戦略の始まりみたいに言ってたりしますよね

私には勉強不足で起きていることが理解できなくて、Hicksさん頼みです+0

-0

-

163. Hicks 2022/12/20(火) 23:57:45 ID:GLIoD9h4V3

あっちのトピはもはや住宅ローントピになっててつまんないんで、ここで予想大外れの金融政策反省会でもしようかね

yuriさんが前に貼り付けてくれたBloombergの記事、思い出したんで貼り付ける、実はこれと繋がってる

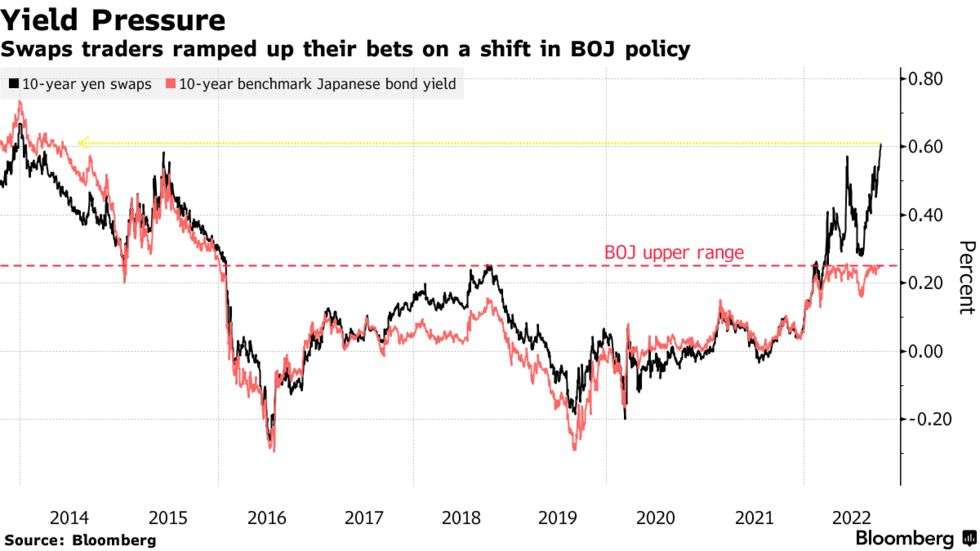

![外国勢の日本国債売り、6月半ばよりハイペースか-スワップ金利示唆 - Bloomberg]() 外国勢の日本国債売り、6月半ばよりハイペースか-スワップ金利示唆 - Bloombergwww.bloomberg.co.jp

外国勢の日本国債売り、6月半ばよりハイペースか-スワップ金利示唆 - Bloombergwww.bloomberg.co.jp日本銀行がイールドカーブ・コントロール(YCC、長短金利操作)を修正せざるを得なくなると見越し、海外ファンドが6月半ばに見られた以上に日本国債売りを強めているもようだ。

会合見ながらはっと思い出したんよ、やっぱあなた目の付け所が違うわ、伏線張っててマジでセンスある

記事の中に、十年債利回りと金利スワップのグラフがあって、日銀のYCC修正前は乖離してたでしょう、普通は裁定取引で乖離スプレッド縮小していくんだけど(スプレッドが小さくなると裁定取引も減りボラが小さくなる)、日銀が買うんで割高になってたわけよ

割高な新発債は市場で人気なくて売れないんで、最近発行市場で不成立になった取引が増えてたわけ

割高な国債を売る動きがあっても日銀が買うんで、国債が品薄状態、一方で金利スワップは海外の金融動向に影響される形で上昇、益々乖離が進み、流動性が悪くなっていた

流動性が悪くなると国内外からの資本市場のボラの影響受けやすくなる

社債や地方債の上乗せ金利は、この十年債の利回りを指標としてて連動するんで、十年債利回りと金利スワップのスプレッドがそのまま社債や地方債の上乗せ金利を拡大させる

そうなると、社債で資金調達している企業の資金繰りが悪くなるんで、ここを修正したかったというのが今回の日銀の狙い

ちなみに十年債利回り見てみると、バーンって跳ね上がって金利スワップの乖離が小さくなってるのがわかる

https://fund.smtb.jp/smtb/qsearch.exe?F=mkt_bond_detail_j&KEY1=B0067.0/JBTZ

まあ、理屈は企業の資金繰りは良くなるかもしれないけど、こんなん背景知らんと会合結果発表だけじゃわかんないっつうの、って正直思った(悔しい)![円相場 一時1ドル136円台に 3か月ぶりの円高 アメリカの利上げペース減速の観測で]()

+0

-0

-

164. Hicks 2022/12/21(水) 00:05:04 ID:GLIoD9h4V3

>>162

>>163

Bloombergに面白い記事あったわ

これが参考になる、今回の意図がこれでわかりやすくなる![指標金利の実勢かい離、副作用が市場機能低下から企業の資金調達へ - Bloomberg]() 指標金利の実勢かい離、副作用が市場機能低下から企業の資金調達へ - Bloombergwww.bloomberg.co.jp

指標金利の実勢かい離、副作用が市場機能低下から企業の資金調達へ - Bloombergwww.bloomberg.co.jp日本銀行がイールドカーブコントロール(YCC、長短金利操作)政策で指標金利となる新発10年債利回りの上限を0.25%程度に抑制していることによる副作用が広がっている。利回り曲線のゆがみや債券市場での取引低迷にとどまらず、企業の資金調達を困難にしている。

+0

-0

-

165. yuri 2022/12/21(水) 01:12:28 ID:YcX8nesCRu

>>164

>>163

ありがとうございます

後で勉強しようと思ったけどもう私眠くてだめっぽいです…

今日なんかすごくどきどきしたから

私が何かしたんじゃないのにびっくりしただけで疲れてしまいました笑

明日また続き読んで勉強します

お仕事で疲れてるところなのに詳しい解説つけてくださってほんとにありがとうございます

Hicksさんいてくださってよかったです+0

-0

-

166. yuri 2022/12/21(水) 21:15:29 ID:YcX8nesCRu

>>163

いつもありがとうございます

寝たらすっかり元気になりました笑

間違ってるかもしれないけど、頂いたコメントと資料と読んで分かったことを書いてみます

今回日銀が発表したYCC運用の一部見直しは、YCCの副作用を解消するという目的のものですよね

問題となっていた副作用というのは

10年物国債金利と10年物スワップ金利の間には通常裁定取引が働くが、スワップ金利が上昇基調にある一方で日銀の買いオペにより国債金利は0.25%に維持され実勢から乖離、両者の乖離は広がり割高な国債は不人気なために取引が低下した

買いオペにより流動性が低下しデプスが小さくなった国債市場は国内外からの金融資本市場のボラの影響を受けやすくなっていた

社債や地方債の利回りは国債の利回りを参考にしてスプレッド(上乗せ金利)を決めて算出することが多いが、指標金利となる国債金利の実勢との乖離よりスプレッドの拡大を促し、発行体の資金調達コストが増加していた

10年物国債の取引不成立などで実勢水準が分かりにくくなり、10年物債券が発行しづらくなるなど発行計画に悪影響を与えていた

これらの副作用を解消するために今回変更したのが

10年物国債の指値オペのレンジを0.25→0.5%まで拡大する

国債買入額を大幅に増額し、整合的なイールドカーブの形成を促すため各年限において買入れ額のさらなる増額や指値オペを実施する

今回0.25→0.5%という部分にすごく注目が集まってますけど、それだけではなくてイールドカーブ全体を調整することも明確化されているのが今までと違うところかなと思います+0

-0

-

167. yuri 2022/12/21(水) 21:24:14 ID:YcX8nesCRu

続きです

長くてすみません涙

今回の変更でどんな影響があるのかなって考えてたんですけど

私の中でなかなかつながらなかった国債のイールドカーブと市中金利の関係なんですけど

今回の社債市場の内容や日銀の資料にもあったように、国債金利は貸出金利や社債金利などの市中金利の基準とされていて、おおよそのところは国債金利を参考に決められている感じなんでしょうか

実際にイールドカーブの形状が変化してそれに合わせて市中金利も動くとすれば、日銀がYCCによりイールドカーブの形状をどのような形に持っていくかが重要になりますよね

日銀の言う「金融市場調節方針と整合的なイールドカーブの形成」というのが、具体的にどんな形状のイールドカーブのことなのか気になります

この辺りの調整が、10年物を0.25→0.5%に拡張するだけだとイールドカーブはスティープ化して、利上げ、引締のようですけど

10年物以外も指値オペ対象にして、利上げにならないような金利水準にイールドカーブを調整していくのなら全く違うものになるのかなという気もします

2016年9月にYCCが導入された時は、イールドカーブをスティープ化して金融機関が利ざやを稼げること、量的制約に縛られずステルステーパリングを行えることが目標とされていたようなんですけど、今回はどうなんだろうって

実際に運用が始まってみないとどうなるか分からないところもあると思いますし、今はいろんな解釈、意見、予想が出ていて市場は警戒している感じなのかなと思っています+0

-0

-

168. yuri 2022/12/21(水) 23:41:32 ID:YcX8nesCRu

すみません、もう一回続きです

後から思いついたんですけど

今回の修正で実際どのくらい副作用を解消できる効果があるのか、その持続性はどうかということが気になりました

もちろん十分に検証されてると思うんですけど

他の投資家やスワップ金利レートなどの日銀がコントロールできない外部のファクターがあるので、市場が今回の修正をすぐに織り込んで再び実勢からの乖離が生じて、いたちごっこになったりしなければいいなと思います+0

-0

-

169. Hicks 2022/12/23(金) 22:06:02 ID:GLIoD9h4V3

>>166

わたしもそういう理解ですわ+0

-0

-

170. yuri 2022/12/23(金) 23:27:08 ID:YcX8nesCRu

>>169

ありがとうございます

引用して頂いたBloombergの記事すごく分かりやすくて助かりました

あとすみません、私アンカー付け忘れてて>>166の続きが2つあります

長くてすみません涙

後半はまだ良く分かってないから間違いあると思います

>>167

>>168

Bloombergの記事で住宅ローン関連のものがあって、10年債基準のRMBSの利率切り上げにからんでフラット35の利息が上がるかもっていうのは見ました

私にとってははじめての金融政策の修正で(これまでもあったと思うんですけどちゃんと見るのは今回が初めて)

これからどうなるのかなってどきどきしています

イールドカーブの様子もみてるんですけど、少しずつ下げてきてるのかな、あと指値オペしたのかまた10年債のとこ凹んでました

(イールドカーブのチャート貼ろうかなと思ったんですけど、著作権とかよく分からなくて心配になって貼れてなくてすみません)+0

-0

-

171. Hicks 2022/12/24(土) 00:45:04 ID:GLIoD9h4V3

>>167

>>今回の社債市場の内容や日銀の資料にもあったように、国債金利は貸出金利や社債金利などの市中金利の基準とされていて、おおよそのところは国債金利を参考に決められている感じなんでしょうか

市中金利≒国債金利(厳密には短期国債、T-Billの金利)+信用リスクプレミアム+変動リスクプレミアム+流動性プレミアム(国債金利以外の上乗せ部分を長短金利スプレッドという)

ちなみに十年国債のような長期金利でも一般的に短期国債金利+上記の長短金利スプレッドになるんで、短期債よりは高くなる

少しそれるけど

この前のYCC修正の、もはや住宅ローンと化してたトピの、変動vs固定論争は、つまるところ金利の逆イールドか通常のイールドカーブを描くのかの想定の違いを延々と言ってるようなもん

〉〉日銀の言う「金融市場調節方針と整合的なイールドカーブの形成」というのが、具体的にどんな形状のイールドカーブのことなのか気になります

長短金利水準引き下げて、従来どおり長期金利低下狙うんじゃないかね

〉〉2016年9月にYCCが導入された時は、イールドカーブをスティープ化して金融機関が利ざやを稼げること、量的制約に縛られずステルステーパリングを行えることが目標とされていたようなんですけど、今回はどうなんだろうって

まあそれらがyccの本来の狙いではないけども、特に金融機関への配慮とかそういう狙いはあったとは思うよ

yccも量的緩和と一緒で、長期的に低金利が続くだろうと市場の将来期待に働きかけるフォワードガイダンスであって、インフレ基調である状態でyccを続けていく意味もない

ステルステーパリングはどっかの記事で読んだことあるけどもいまいち理屈がわからん、結果的に引き締め状態になったって意味かね(たしかにそうなった側面はある)

それとも操作を量から金利に変更したことについて言ってるのかね+0

-0

-

172. Hicks 2022/12/24(土) 00:56:29 ID:GLIoD9h4V3

>>168

急激な金利上昇を防ぐ意味でyccをやってる面もあるけど、今回はその抑制の副作用だからねぇ

経済環境によるけど、また変動幅広げるかもしんないね

yccは永遠にやれるツールではないし、来年再来年のインフレ率によるけど、インフレが継続して上昇すればyccも縮小していくんじゃないかな

+0

-0

-

173. yuri 2022/12/24(土) 09:57:43 ID:YcX8nesCRu

>>171

ありがとうございます✨

T-Billって初めて聞いたのでまたちゃんと調べてみようと思います

国債にもいろんな種類があるんですね

YCC修正トピがもはや住宅ローントピになってるっていうのおかしいですよね笑

やっぱり関心高いんだなあと思って

固定vs変動論争はまだ私見てないです笑

今後の金利動向の読みが違う両者の闘いって感じなんでしょうか??

すみません私住宅ローンの知識全然なくて

今回フラット35のことは分かったんですけど

でも政策自体に関心ある人いないのかな、さみしいなあと思ってたけど、ここでHicksさんと話せるからよかったです

ステルステーパリングは私はラジオのエコノミストの方のお話で聞きました

YCC導入で金融調節の目標を量から金利に変更して、国債の買入を減額したという意味でお話されてました

日銀の金融市場調節の概要を各年度で見比べて金融政策とイールドカーブの推移を調べてたんですけどすごく面白いなあと思ってたんです

チャート使わないで文章で書くと分かりにくいんですけど…

2016年1月マイナス金利導入でイールドカーブはかなり深く沈んで10年債もマイナス

2016年9月YCC導入後に浮上、10年債はプラスなってスティープ化

2018年9月黒田総裁が口頭で長期金利0.1→0.2%のレンジ拡大

2019年3月には再び沈んでマイナス

(2018年10月頃から米国の長期金利が下落し2019年3月にはマイナスになっていた、それに引っ張られるように日本のイールドカーブは低下)

2022年3月には再び浮上

2022年5月0.2→0.25%にレンジ拡大

2022年12月0.25→0.5%にレンジ拡大

(2022年3月から米国の長期金利は上昇続け、それに引っ張られるように日本のイールドカーブも上昇)

ちょうど同じ倍の長期金利のレンジ拡大のYCCの修正も、2018年9月と今回とでは全く真逆の反応で、その時経済状況の流れとか他国の金利の状態によって、市場の反応が違ってたりイールドカーブの変化も違ってるのがすごく面白いなあと思って

これからまだしばらく世界的に金利が上がっていくとしたら、日本のイールドカーブも上昇圧力を受け続けることになるので、今回の修正だけですむのかなとか考えてました

そろそろピークアウトしてきてる雰囲気もあるけど、米国のGDPの数字強かったし、どうなるか分からない感じですよね+0

-0

-

174. Hicks 2022/12/24(土) 13:23:13 ID:GLIoD9h4V3

>>173

>>今後の金利動向の読みが違う両者の闘いって感じなんでしょうか??

そうじゃない?変動は短期を借り換え借り換え繰り返し、固定は長期で安定

前者は短期金利が今後低下したままを想定して(日本にはこれまでもこれからもインフレは来ないと想定)、後者は将来短期が上がること(長期は低下する逆イールド、高インフレからの不況到来を市場が予想、ちょうど今の米国みたいなの)を想定してる

まあ来年次第じゃないかな

政治圧力もあるし、インフレの動向もどうなるかわかんないし、欧米の不況がきたらもちろん日本も長期金利下していくだろうし、日本のインフレが高いままなら金融政策転換もあり得るわよ

こればっかりは神のみぞ知る事案よね+0

-0

-

175. yuri 2022/12/24(土) 14:31:45 ID:YcX8nesCRu

>>174

ありがとうございます✨

銀行にとっては、変動金利は短期貸付を繰り返してる感じで、固定金利はそのままの長期貸付ってことなんでしょうか

イールドカーブの変化と市場や金融政策の関係がまだまとまってなくて

逆イールドとか、あとブル、ベア、ツイストとかありますよね、あの辺りまだ頭の中整理できていません

金利の期間構造とかまだ読みかけで、難しくて時間かかりそうです

経済の勉強してたらほんと頭抱えること多くてなかなか進まないです

日銀の目標としている賃金上昇を伴う2%のインフレ達成したら金融緩和は終わるってことだし、もしかしたら結構早く達成するかもしれないですよね

今じわじわインフレ高まってますし

そう考えると来年ってすごく変化の一年になるのかなあ

神のみぞ知るですね+0

-0

-

176. Hicks 2022/12/24(土) 15:54:11 ID:GLIoD9h4V3

>>175

イールドカーブは一般に右肩上がり、将来の時間リスクを含むんで普通はそうなる

短期は当局操作、長期は市場予想

景気悪い→短期金利低く誘導=金融緩和 ①

景気良い→短期金利高く誘導=金融引締 ②

将来景気が悪いと予想→将来金融緩和すると予想→長期金利が低くなる ③

将来景気が良いと予想→将来金融引締すると予想→長期金利が高くなる ④

景気後退時は、強力に①をするんで、将来の景気がマシになると市場は予想して長期金利下落はそこまで下がらず③と④の間の子になって、カーブ全体は下がり傾きは急になる

景気回復時は、緩やかに②をするんで、将来の景気が過熱するだろうと市場は予想して④になり、カーブ全体は上がり傾きは急になる

景気過熱時は、強力に②をするんで、将来の景気が減速すると市場は予想して長期金利は③と④の間の子になって、カーブ全体は上がり傾きは平らになる

強力な②をすれば下手すりゃ長期金利は③になって、逆イールドをとることもある

景気減速時は、緩やかに①をするんで、将来はより金融緩和をとって景気後退に対処するだろうと市場は予測するんで長期金利は③、カーブ全体は下がり傾きは平らになる

面白いのは、イールドカーブが必ずしも右肩上がりになるとは限らない点よ

リーマンや2019年の米国景気後退のような不況前は逆イールドが観測されることもある

私は米国が不況になるとは予想してるけども、逆イールドが観測されてももしかしたらソフトランディング成功してしまい不況なき景気減速で済んじゃうかもしんないね+0

-0

-

177. yuri 2022/12/24(土) 20:20:43 ID:YcX8nesCRu

>>176

ありがとうございます

すごい、分かりやすいです✨

経済記事でときどきイールドカーブの形状の変化のことが書かれていたりするんですけど、これで少しは分かるようになるかな…

視覚的に分かりやすい、イールドカーブの変化をアニメーションにした動画とかあったらいいのになあと思います笑

確か米国では逆イールド観測されたんですよね

今も投資家の多くが米国から資金引き上げてるみたいで、米国は経常収支赤字国なのに大丈夫なのかなって思ったけど、ドル資産は人気だから投資する人がいなくなったりはしないですよね

米国もできればリセッション入りしない方がいいですよね、難しいかもしれないけど

あと、トピずれですけど…

Merry Christmas!✨🎄✨

私はプレゼント要らないので、その分いつも優しく教えてくださってるHicksさんにいいことがありますようにって神さまにお願いしておきました

ほんとにいつもありがとうございます✨+0

-0

-

178. yuri 2022/12/25(日) 22:25:07 ID:YcX8nesCRu

>>176

いつもありがとうございます

コメントして頂いたのを読んでイールドカーブについて考えていて、金融のWeb Appendixで金利の期間構造のところも読んで勉強したんですけど、ちょっと自信ないので確認して頂けたら嬉しいです

よろしくお願いします

イールドカーブを構成する上で

①金利の期間構造

②長短金利スプレッド

この2つが合成されるイメージで考えています

①金利の期間構造

残存期間tの債券(1年からn年まで)の利回りρt、時点tでの短期金利rtとすると

ρt=(r1+r2+…+rn)/n

このとき実際にはt=2以降の短期金利rtは現時点では分からないが、イールドカーブのρtから求めることができる

つまり、残存期間tの債券利回りρtは、将来時点tで予想される短期金利rtを織り込んで決まっている

そのため、イールドカーブの手前の方(短期金利)は、足元の金融政策の政策金利を織り込み

イールドカーブの後ろの方(長期金利)は、将来予想される金融政策を含めた将来時点の短期金利の予想が織り込まれる

②長短金利スプレッド

長期金利には長短金利スプレッド(信用リスクプレミアム+変動リスクプレミアム+流動性プレミアム)が上乗せされる

残存期間が長くなるほどスプレッドは大きくなる

①の金利に②のスプレッドが上乗せされてイールドカーブになる感じでイメージしています

だから、逆イールドになるって、②のスプレッドの影響を打ち消すほどなので市場の将来の金利下落予想が相当なのかなって思いました

あと、国債の新規発行する時に、その表面利率は市場の実勢に即して決められるということなんですけど、それは現在のイールドカーブの各年限の利回りに近いものになるということでしょうか

Bloombergの記事で、「1月5日の10年国債入札が最大の注目。新しい銘柄で海外勢を中心に売り圧力がどれだけ強いかや買い需要を見極める上で大きな材料になる」とあって

どういう意味かまだちょっと分からなかったんですけど

入札後の利回りが、国債の需給バランスを示すことになるのかなって(上がれば売りが強い、下がれば買いが強い)

また記事が出て解説してくれるのかなって、今からちょっとどきどきしています+0

-0

-

179. yuri 2022/12/25(日) 22:59:27 ID:YcX8nesCRu

>>176

ちょっと補足します

残存期間tの債券利回りρtは、将来時点tで予想される短期金利rtを織り込んで決まっている、と書いたんですけど

厳密にはrtだけではなくて、(r1+r2+…+rt)/tで、現在から将来時点tまでの短期金利全て織り込んでる感じになるのかな

結構難しいです…+0

-0

-

180. Hicks 2022/12/26(月) 20:43:25 ID:GLIoD9h4V3

>>177

一日遅れのメリクリです

旦那からプレゼントに、興味のないお部屋の収納方法の書籍を渡されてげんなりしてましたわ

米国はなんといっても基軸通貨ドル持ちの国なんで、経常収支赤字なんてなんのそのの国よ

ほっといてもドルは買われる恐ろしい国ですわ+0

-0

-

181. 匿名 2022/12/26(月) 21:06:14

>>178

〉〉あと、国債の新規発行する時に、その表面利率は市場の実勢に即して決められるということなんですけど、それは現在のイールドカーブの各年限の利回りに近いものになるということでしょうか

そう、利回りに近いものでクーポンは決められる

あとは競売にかけて売るのよ

〉〉Bloombergの記事で、「1月5日の10年国債入札が最大の注目。新しい銘柄で海外勢を中心に売り圧力がどれだけ強いかや買い需要を見極める上で大きな材料になる」とあって

どういう意味かまだちょっと分からなかったんですけど

入札後の利回りが、国債の需給バランスを示すことになるのかなって(上がれば売りが強い、下がれば買いが強い)

たぶん、ここは新発の人気度合いで、市場の国債需要を推し量るって言いたいんじゃないかしら

これで利回り予想を推定する材料にするって話であって、当局が出すクーポンが低いか高いかを判断できると目論んでるのね+0

-0

-

182. Hicks 2022/12/26(月) 21:10:40 ID:GLIoD9h4V3

>>179

プレミアムはあくまで予想なんで、割安だー!って市場が判断してプレミアムがマイナスになることもあるって理解すればいいと思う

期待や予想によって決まるって、ほんと経済は人間臭くて抽象的なものなのね、とつくづく思うわ

とりあえず長期金利は短期金利のミルフィーユ予想とざっくり考えとけばいい+0

-0

-

183. yuri 2022/12/27(火) 03:11:26 ID:YcX8nesCRu

>>182

お忙しい中ありがとうございます✨

クリスマスメッセージもありがとうございます

またまたトピずれにまきこんですみません

化学の先生がクリスチャンで、私も結構影響を受けていてクリスマスってすごく好きなんです

特別な日というか願いごとが叶うような気がして

でもなんかちょっと子供っぽいかもしれないです

すみません、本はちょっと笑ってしまいました

Hicksさんが楽しいクリスマスを過ごされていたみたいでよかったです✨

今日黒田総裁の講演があったので内容ちょっと見てたんですけど

発表後に歪みが生じていた10 年物金利は上昇したけどそれ以外の年限の上昇は抑えられている、とお話されていたから、日銀の目指すイールドカーブの形はそんな感じなのかなってちょっとイメージできた気がしました

長期金利は短期金利のミルフィーユ予想ってすごくうまい言い方でなるほどなあって思いました

そしてプレミアムはマイナスになることもあるんですね

入札については、当局が予想している利回りが市場の予想する利回りより低い(=新発国債の表面利率が低い)と人気が無くて売れないから

新発国債の売れ具合で、市場が予想している利回りを推測する感じなんですね

経済ってほんとに期待とか予想とかの影響が大きいですよね

今回だってすごく為替動いたけど、金利差だけではあれほどの変化は説明できないですよね…+0

-0

-

184. yuri 2022/12/29(木) 13:41:46 ID:YcX8nesCRu

>>182

Hicksさんこんにちは

年末年始でお忙しいかなと思いつつ分からないことがあって、お時間ある時でいいのでよろしくお願いします

いつもすみません

以前参考に貼っていただいた国債運用の計算をやってみてるんですけど、10年後の円運用が153.75万円になるのは分かるんですが、ドル運用の方が1.414万$になって、どうして1.553万$になるのかが分からなくて

∵10000×(1+0.0414×10)=14140

これではだめなんでしょうか

いろいろ考えてやってみてるんですけど、表面利率が関係してくるとどうやって計算したらいいのか分からなくなっています

あと、YCC修正後債券相場チェックしてるんですけど、新発2年債の表面利率が市場の利回り(0.04%くらい)より低くて0.005%だったのがあれ?ってなりました(落札利回りは市場の利回りに近くて、額面価格より低価格で落札されています)

来月の新発10年債は、市場の利回りに近付けて0.4〜0.5%になる予定みたいなんですけど

原則として新発国債の表面利率は市場の利回りを参考にしてはいるけどいつもそうとは限らなくて、今の2年債については市場の利回りは高過ぎる一時的な値ってとらえられてる感じなんでしょうか…

私やっとインフル治って外出できるようになったので、今からクリスマスやろうってなってます

Hicksさんもこれから年末年始のお出かけの時は感染対策に気を付けてくださいね+0

-0

-

185. Hicks 2022/12/29(木) 22:03:50 ID:GLIoD9h4V3

>>184

>>あと、YCC修正後債券相場チェックしてるんですけど、新発2年債の表面利率が市場の利回り(0.04%くらい)より低くて0.005%だったのがあれ?ってなりました(落札利回りは市場の利回りに近くて、額面価格より低価格で落札されています)

来月の新発10年債は、市場の利回りに近付けて0.4〜0.5%になる予定みたいなんですけど

>>原則として新発国債の表面利率は市場の利回りを参考にしてはいるけどいつもそうとは限らなくて、今の2年債については市場の利回りは高過ぎる一時的な値ってとらえられてる感じなんでしょうか…

市場の利回りが0.05%未満の場合、表面利率0.005%設定

市場の利回りが0.05%以上の場合、小数点第2位を四捨五入した値を表面利率に設定

と理財局から市場に2021年3月には通達してから、0.05%未満の利付債には表面利率0.005%に設定してる

2年債の利回りが0.05%超えたら、新発のクーポンは0.1%になるのは決まりごとよ

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/meeting_of_jgbsp/proceedings/outline/210323.html#:~:text=%E3%83%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%88%A9%E7%8E%87%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95,%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%89%E3%80%82

+0

-0

-

186. Hicks 2022/12/29(木) 22:06:02 ID:GLIoD9h4V3

>>184

〉〉以前参考に貼っていただいた国債運用の計算をやってみてるんですけど、10年後の円運用が153.75万円になるのは分かるんですが、ドル運用の方が1.414万$になって、どうして1.553万$になるのかが分からなくて

〉〉∵10000×(1+0.0414×10)=14140

〉〉これではだめなんでしょうか

〉〉いろいろ考えてやってみてるんですけど、表面利率が関係してくるとどうやって計算したらいいのか分からなくなっています

どのコメントかしら

ちょっと探さんとわからん+0

-0

-

187. Hicks 2022/12/29(木) 22:35:16 ID:GLIoD9h4V3

>>186

『1ドル150円

日本国債十年金利0.25%(表面利率0.20%)

米国債十年金利4.14%(表面利率2.75%)

運用する円資金150万円

単純化するためにこの金利が十年間一定とすると(米国債の金利は過去2-3%でまあまあ安定的に推移、日本国債は0-0.9%と変動激しい)

円運用すると、十年で153万8千円

ドル運用すると、十年で15,530ドル

普通は円運用でもドル運用でも収益が同じになるように裁定取引が働くんで、153万円8千円÷15,530ドル≒1ドル99円になるように為替が変動していく(金利差と直先スプレッドが一致していく、金利平価説という)

十年後も為替が150円のままか、さらに円安が進むのならば、

たとえば10000ドルで米国債購入し十年間保有すると、表面利率から13,116ドルになるんで、円転して196万円以上になる計算となる

しかし、1ドル117円より円高になる場合には、円転した場合には153万円を割り込むんで損することになる

金利平価説から十年後は1ドル99円が妥当な線なので、理論上は損するリスクが高いということになる

ドル預金で膨らむからといって、為替変動を考慮しないと大損食らう羽目になるのが上記で理解できる』

これか、計算ミスか

15,003ドルかね

153万8千円÷15,003ドル≒103円/ドル

+0

-0

-

188. yuri 2022/12/29(木) 23:44:30 ID:YcX8nesCRu

>>185

えーすごい✨ありがとうございます

表面利率のそんな基準があったんですね

実勢利回りが0.05%未満だと一律0.005%になるんだ…

どうしてなのかなって首をかしげてたから分かってすごく嬉しいです

自分では調べきれなくて

Hicksさんに聞いて良かったです

いやでも冷静に考えたら国債の表面利率の決まり方分かってこんな喜んでるのおかしいんですけどすごく嬉しいです笑+0

-0

-

189. yuri 2022/12/29(木) 23:56:45 ID:YcX8nesCRu

>>187

すみません気が利かなくて…全部引用しておくべきでしたよね涙

そのドル運用の数字はどうやって計算されてるんでしょうか

円運用とは計算方法が違いますか?+0

-0

-

190. Hicks 2022/12/30(金) 00:15:01 ID:GLIoD9h4V3

>>189

150万円を日本国で十年運用

1年後、150万円×(1+0.0025)

2年後、150万円×(1+0.0025)×(1+0.0025)

3年後、…

10年後、150万円×(1+0.0025)^10=153.8万円

150万円をドル転して米国で十年運用

1年後、10,000ドル×(1+0.0414)

2年後、10,000ドル×(1+0.0414)×(1+0.0414)

3年後、…

10年後、10,000ドル×(1+0.0414)^10=15,003ドル

+0

-0

-

191. yuri 2022/12/30(金) 14:49:06 ID:YcX8nesCRu

>>190

ありがとうございます

そういう計算でされてたんですね

これでなぞが解けました

お手数をおかけしてすみませんでした涙

イールドカーブのその後が気になって最近債券相場チェックしてるんですけど、これから2年物の共通担保オペやるっていうの見ました

金融機関が同期間の国債を買いやすくして国債の金利低下と流動性改善の両方を狙ってるんだそうです

うまくいったら他の年限もやるかもしれないですよね

日銀が直接国債を購入する場合と、共通担保オペで貸付(金融機関が国債を購入)する場合とで、日銀のバランスシートの変化を考えてたんですけど

右側(負債)はどちらも日銀当座預金が増加

左側(資産)は国債か貸出が増加

だから共通担保オペに代えることでバランスシート圧縮にはならなくて、資産の金利が0%になってしまうので日銀の財務的にはマイナスになりますよね

もともとは短期でやっていた共通担保オペを長期に拡張するというのは、これ以上の流動性低下を回避したいからだとしてもなかなか厳しい選択なのかなと思いました

今は国債の低金利も目指しているから仕方ない感じなんでしょうか

金融引締に転換する時にも国債の買い手は必要になってきますけど、その時は低金利を目指さなくてもいいから今よりは難しくはなくなるんでしょうか+0

-0

-

192. Hicks 2022/12/30(金) 17:06:15 ID:GLIoD9h4V3

>>191

このタイミングの共通担保オペはシグナルオペを狙ってんじゃないの

異次元緩和開始直後に国債売りの動きを抑え込もうと過去にもやってたことよ

+0

-0

-

193. yuri 2022/12/30(金) 20:31:12 ID:YcX8nesCRu

>>192

ありがとうございます

ほんとだ…

シグナルオペって初めて聞いたから検索してみたんですけど

過度の金利上昇を抑えるために2013年に1ヶ月と1年物でやってるみたいですね

規模的にも1〜2兆円ならそんなに影響ないのかな…考えてみたら期間も短いですし

今回2年物が初めてで、異例の、みたいに書いてあったからすごく特別なことなのかと思ったんですけど前例があるんですね

でも記事見たけどシグナルオペの意味がちょっとよく分からなくて

期間1年を超える共通担保オペをシグナルオペという、というので合ってますか??

このオペで国債購入のインセンティブが働くから、国債金利の上昇を抑えて金利を安定化する効果があるということですよね

日銀がシグナルオペの通告を出すことで、中期債の金利を抑えようとしている姿勢が市場に伝わるから、それだけでも市場の期待が変化して金利下げる感じもあるんでしょうか

2013年は共通担保オペの最長貸付期間は1年だったのが今は10年まで延長しているから、10年債あたりまで視野に入れてるのかなって考えたけど、長期だと日銀も負担大きいからあまりやりたくないですよね

今回2年債の指値オペの応札が少なくて十分に金利を下げられなかったから、2年物の共通担保オペをやるっていうのを見たんですが

指値オペの応札が少ないっていうのは、日銀が指定した低い利回り(高い価格)でも売りたい人がいないってことで、それだけ流動性が低下してるってことなんでしょうか

なんかたくさん質問してしまってすみません

国債市場とか金利って難しくて、疑問がいっぱい出てきてしまいます…+0

-0

-

194. Hicks 2022/12/30(金) 23:13:22 ID:GLIoD9h4V3

>>193

〉〉期間1年を超える共通担保オペをシグナルオペという、というので合ってますか??

〉〉このオペで国債購入のインセンティブが働くから、国債金利の上昇を抑えて金利を安定化する効果があるということですよね

共通担保オペ=シグナルオペ、というのはちょっと違う

たとえばこれから起こる金利上昇(国債売り)に対して、当局がどう対処していくのか(今回なら金利上昇抑制)を市場に対して示す牽制や催促行動よ

だからこの行動で市場の行動をある方向に持っていきたい意図があるオペであって、実施するタイミングや取引量、入札方式もすべてひっくるめて「シグナルオペ」という

yccだってQQEだって、広義でいうシグナルオペよ

〉〉日銀がシグナルオペの通告を出すことで、中期債の金利を抑えようとしている姿勢が市場に伝わるから、それだけでも市場の期待が変化して金利下げる感じもあるんでしょうか

そう、市場予想や期待を変化させるのが狙い

〉〉今回2年債の指値オペの応札が少なくて十分に金利を下げられなかったから、2年物の共通担保オペをやるっていうのを見たんですが

〉〉指値オペの応札が少ないっていうのは、日銀が指定した低い利回り(高い価格)でも売りたい人がいないってことで、それだけ流動性が低下してるってことなんでしょうか

流動性は低下してるんじゃないの

そもそも異次元緩和にしろ、マイナス金利にしろ、yccにしろ、政策変更があるときは国債の流動性が一時的に低下してきたわけで、その度にざわついてたけども、これが国債大暴落に繋がった試しがない

たしかにQQEが国債の流動性を低下させたのは事実だが、その流動性の急激な低下が継続的に続いてきたわけでもない

短中期債の共通担保オペ実施は、流動性に考慮した強力な金融緩和だなとは思うけど、とうとう日銀が追い込まれてきた証拠、とは思わんけどね+0

-0

-

195. yuri 2022/12/31(土) 13:30:25 ID:YcX8nesCRu

>>194

ありがとうございます

お話伺っていて、シグナルオペってなんとなくフォワードガイダンスに近い感じなのかなって思いました

アナウンスと実際に何かやるのとの違いはあるんですけど

市場の政策変更への警戒感が短中期債金利上昇に影響しているなら、今回の共通担保オペは日銀の当面の金利抑制姿勢が伝わるから少し落ち着いてくるかもしれないですよね

指値オペの応札の件はあの解釈で大丈夫でしょうか

最近チェックするようになったんですけど、債券相場見るの初めてだから書いてる内容の意味がなかなか分からなくてちょっとずつ調べているところなんです

YCC修正による効果は出てきてるみたいなんですが(社債や地方債のスプレッドは縮小、10年物カレント債と20年物残存期間10年とのギャップも埋まった)

流動性の改善も目標にされてると思うので、共通担保オペはその流れのひとつなのかもしれないですね

経済記事は教科書と違って他の方の考えや判断が含まれていて、そこからさらに読み手の読解のフィルターがかかるので正しく読めてるのかっていうところがあって、初学者には結構読むのが難しいです

あと私はまだ勉強中で知らないことが多いのでなかなか今起きていることが理解できなくて、知識や経験のある方のお話はすごく参考になるのでHicksさんいてくださってほんとに助かっています

気付いたら今日もう大晦日でした

今年は本当にお世話になりました

こちらのトピもそろそろ終わってしまうんですけど、他でHicksさん見つけられなくて

YCC修正トピの1273私なのでトピ終わったらそちらでまたお時間ある時教えて頂けたら嬉しいです+0

-0

-

196. Hicks 2022/12/31(土) 23:09:48 ID:GLIoD9h4V3

>>195

〉〉今回2年債の指値オペの応札が少なくて十分に金利を下げられなかったから、2年物の共通担保オペをやるっていうのを見たんですが

〉〉指値オペの応札が少ないっていうのは、日銀が指定した低い利回り(高い価格)でも売りたい人がいないってことで、それだけ流動性が低下してるってことなんでしょうか

これはさすがに違うんじゃないかな

ここでいう指しオペは日銀がある金利(30日の2年債応札ならば0.04%、bidでは0.034%になってんね)を指定して、この金利ならば無限に買い入れに応じるオペのことを言ってる

そして、金融機関の30日希望売値は0.025%

日銀は安い価格0.034%で買い取る準備があったが、市場でなら高値0.025%で売れるため金融機関はわざわざ日銀に安い価格0.034%で売る必要がなかった

したがって、応札がなかったという話

つまり、日銀が国債を買い取らなくても金利は0.04%より上がる動きはなかったということよ

日銀の目的は0.04%より金利上昇させないことなんで、応札がなければそれはそれでOKなんよ

応札がない=流動性が低下している、ではない

別トピに移動ね、来年もよろしくね

+0

-0

コメントを投稿する

トピック投稿後31日を過ぎると、コメント投稿ができなくなります。削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?

いいえ

通報する

外国為替市場で円高・ドル安が進み、円相場は一時1ドル=136円台をつけました。およそ3か月ぶりの円高水準です。