-

1501. 匿名 2021/01/28(木) 10:23:52

>>1495

え、それって地球で生活できるの?上の方空気薄くて大丈夫かいな。

以前にエホバの会の人が言ってたんだけど昔の人間は原種に近いから細胞のエラーが少なくて寿命が長かったと言っていた。あくまで宗教的な解釈だと思う。+4

-1

-

1502. 匿名 2021/01/28(木) 10:29:43

>>1500

1497だけど同意!+3

-1

-

1503. 匿名 2021/01/28(木) 10:30:57

>>1499

知りたいですね

やはり日本は山岳信仰ですから、ピラミッドに強い関連を感じざるおえません+2

-1

-

1504. 匿名 2021/01/28(木) 10:39:52

>>1499

そのトンデモ説は既出+0

-1

-

1505. 匿名 2021/01/28(木) 10:41:20

>>1289

私もいつか行ってみたい…

ただ海外行ったことないから、ひとり旅怖い^^;+4

-0

-

1506. 匿名 2021/01/28(木) 10:45:27

>>1494

どこの美術館でも補修や修復には少なからず日本の技術や道具が携わっていて素晴らしい。

ルーブルの絵画の復元などで使う馬の毛を使う裏ごし網目など昔から日本が使う道具は素晴らしいと学芸員さんや修復師さんたちに絶賛されているよ+9

-0

-

1507. 匿名 2021/01/28(木) 11:03:57

>>522

事件でも物証が無ければ罪を立証できないのと同じじゃない?

捜査する人だって無尽蔵にあるわけじゃない、時間と労力を考えたら無駄だという結論だと思うよ。

遺跡も学者さん達の考えと現物があってこその道筋をたどって調査するんだよ、調査費用だって人件費だって湧き水みたいに湧いてこないのよ+4

-1

-

1508. 匿名 2021/01/28(木) 11:05:54

>>1446

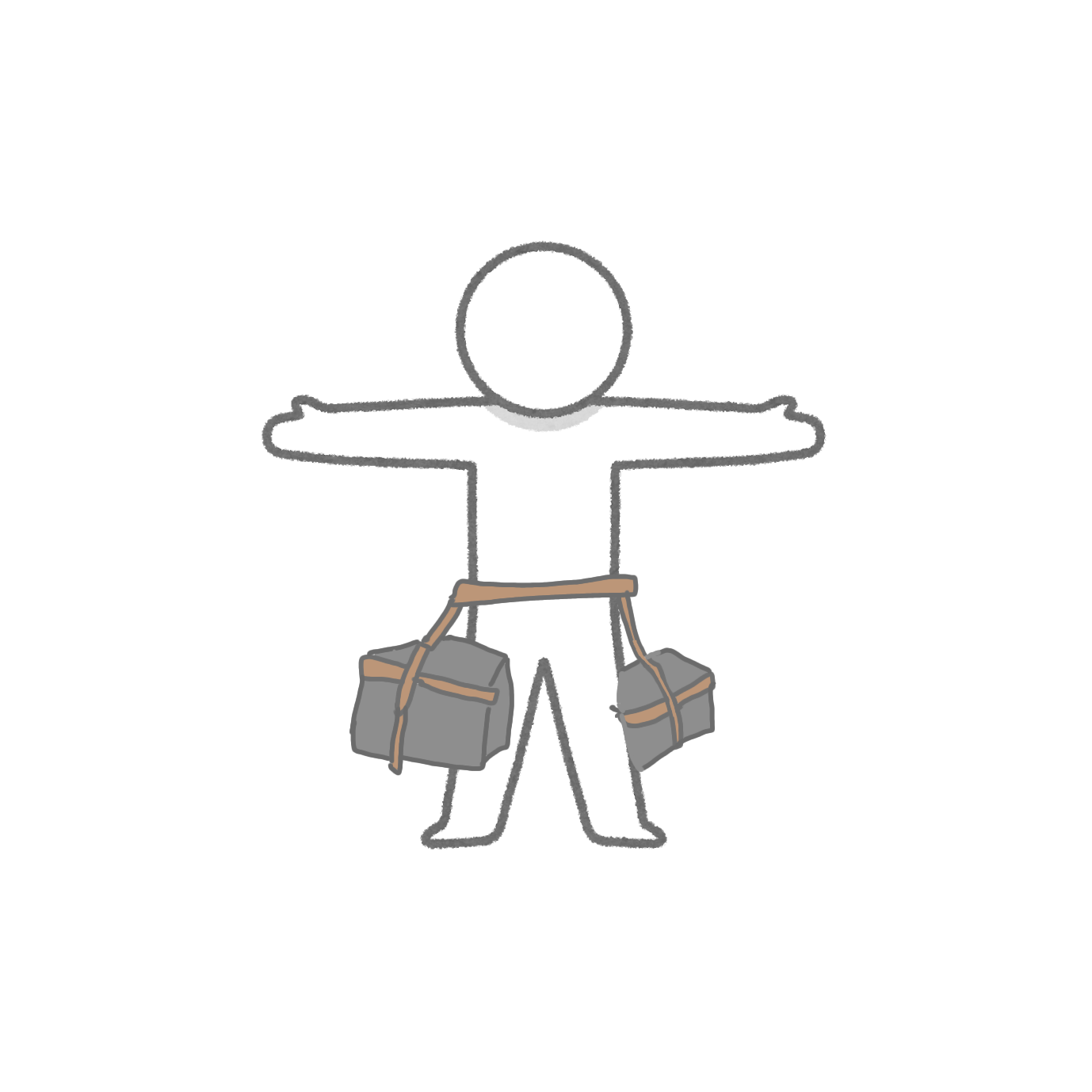

以下は例外種を除く基本的には・・・です。

エジプト原産種⇦睡蓮(すいれん)は「朝に開花し夜にしぼむ、を3日繰り返す」ので夜に「睡」眠する「蓮(ハス)」と命名され、水面に接着する葉を浮かべ、その葉は円に切り込みが1つあり(暴風で波が荒れても破れない)、破水性はなく、葉の上面にミクロの呼吸穴が沢山ある。根は球根。現エジプトの国花で古代エジプトの壁画や神女神が手に持ってたりする。ギリシア語でロトスと呼ばれる、架空の果実を食べると全てを忘れ恍惚に至る魔法の植物。転じて睡蓮=ロータスとなり英語ではウォーターリリーと呼ばれる。

インド原産種⇦蓮(ハス)も「朝咲き夜しぼみ夜に睡眠」するが、根は球根ではなく食用の長い連根で蓮根のアチコチから茎が伸び各茎の先端に水上より高く開く葉々は円状で切り込みはなく破水性がある。「蓮根から(連)なる茎が伸びる+(草)=蓮(連+草)」と命名された。蓮根・茎・花・種は漢方薬でお茶ともなる。花ビラが散ると花の中心に花托が残り、花托の上先端に無数の大きな穴々があり、シュノーケルの様に「花托の穴⇔茎内のパイプ達⇔蓮根の穴々」は区切りのないストロー状で呼吸する。サンスクリット語でパドマ(聖なるピンクと白い花)、英語でロータスと呼ばれるが、ロータスは元来は睡蓮のこと。インドの神女神の殆どは蓮の花の上で座り瞑想、立ち祝福する現インドの国花。

両者は池を居住地とし「天敵の土に根を張る植物」はいないので優雅に美しく繁殖し続けられる。肉食獣は食べないし、草食獣が食べようとしても水中の茎々にこんがらがって泳げなく、池の底なし沼に沈み養分と成ってしまう。・

+5

-0

-

1509. 匿名 2021/01/28(木) 11:06:44

>>1472

白亜紀後期に発見された軟体動物の貝殻の化石に関する新たな研究から、地球は現在の365日に比べて年間372回ほど回転していたと発表されてる。

地球の自転速度が速いと言う事は、現在の24時間で1回転するのではなく、1日が30分短い23.5時間しか続かなかったことになるよ。+4

-0

-

1510. 匿名 2021/01/28(木) 11:08:29

>>1508

いやだからそういってるじゃん、プールとか池とかってw+2

-0

-

1511. 匿名 2021/01/28(木) 11:17:53

>>1507

スピリチュアルを全肯定はしないけど、

全部、否定するのもちょと違うかなと私は思う。

スフィンクスが発見されたのも、後のファラオが、

夢で見て堀ってみたら出土したって事でしょ?

夢の碑文に記載でしたか?+2

-0

-

1512. 匿名 2021/01/28(木) 11:20:37

>>1440

ネアンデルタール人は今のヨーロッパ大陸に暮らしていたからね

だからアジアにはネアンデルタール人の混血が少ない

簡単な話

+1

-2

-

1513. 匿名 2021/01/28(木) 11:21:58

>>1511

いや全否定はしないけど別物ってことが言いたかった。

あってもいいと思ってるし存在も否定しないけど現代の発掘とは別だなということ+2

-1

-

1514. 匿名 2021/01/28(木) 11:22:50

>>1512

ネアンデルタール人トピたてたらどうだろうか…+6

-0

-

1515. 匿名 2021/01/28(木) 11:26:03

昨年、名古屋のエジプト展行ってきました。

改めてミイラの作り方はエグいなぁと思いながら、ミイラ見てきました!+6

-0

-

1516. 匿名 2021/01/28(木) 11:39:31

>>1511

それもまぁファラオの神格化、神秘的とするためにに多少盛った感もあるかなとは思ってる。

その時代なら夢で見た!ここを掘れ!と言われれば人海戦術で掘れるけど本当はたまたま露出してたのを見つけただけかなとも思う+2

-0

-

1517. 匿名 2021/01/28(木) 11:44:41

>>1455

半人半獣神は存在していましたよね。世界中の神話や古文献にたくさん出てくるので、まるきり嘘を残してないと思います。+2

-1

-

1518. 匿名 2021/01/28(木) 11:53:23

>>1391

ギルガメッシュ叙事詩やメソポタミア神話の中にも大洪水がある。

たぶんメソポタミア付近であった洪水と思う。+2

-0

-

1519. 匿名 2021/01/28(木) 11:54:40

>>1496

分かるwうちもだ+2

-0

-

1520. 匿名 2021/01/28(木) 12:00:27

>>1020

後頭葉は「不可視の世界・神秘(神の秘密=現在まで科学で解明されていない未知の次元や森羅万象のカラクリ法則&謎)」等を主に司り探求する部位だからじゃない。

因みに前頭葉は「肉眼に映る世界を楽しみ祝い分かち合い、要領よく生きることを司る。+2

-0

-

1521. 匿名 2021/01/28(木) 12:00:45

>>1518

世界中の神話の中に大洪水の話しは出てきますね。

地球の長い歴史の中で、大洪水は一度きりでは無く、何度か実際にあったそうです。+1

-0

-

1522. 匿名 2021/01/28(木) 12:00:51

>>1479

雨季が来て雨が降ると一斉に芽が出て花畑になる場所あるね。

そして雨季が終わるころまた次の種を残して全部枯れる+4

-0

-

1523. 匿名 2021/01/28(木) 12:01:57

>>1516

それが一般人ではなくファラオだからこそ、まさに天命(天の啓司)を受けた、それほど相応しく偉大な人物なのである、という辻褄ね。

あなたが言う通り、誰かが端っこ出てるの見つけてて、しかもおそらく平らな断面だかで人口的な手が加わった岩石っぽい?と地元じゃちょっとした有名な突起物だったけど、時のファラオの命(めい)でとりあえず掘り起こしてみよ!って総動員して発掘作業したかもしれない。+3

-0

-

1524. 匿名 2021/01/28(木) 12:08:33

ギザの大ピラミッド、イースター島のモアイ像、

ペルーのマチュピチュ、

地球儀で、この3地点を結ぶと、直線を引くことが出来ます

さらに、この3地点を含む幅100kmの円周上には数多くの遺跡が並んでいます

一例をあげると、

ペルーのナスカの地上絵

オリャンタイタンボ

マチュピチュ

サクサイワマン

アルジェリアのタッシリ・ナジェールの岩絵

エジプトのギザの大ピラミッド

ヨルダンのペトラ遺跡

パキスタンのモヘンジョ・ダロ遺跡

インドのカジュラホ

タイのスコータイ

カンボジアのアンコールワット

そして、最後にイースター島のモアイ像が並びます

何故でしょう?

これらの遺跡はGPSで経度・緯度を測定して、地図上で、同じ円周上に並んでいることが分かります+1

-4

-

1525. 匿名 2021/01/28(木) 12:10:30

>>1514

だよねー。+2

-1

-

1526. 匿名 2021/01/28(木) 12:15:51

>>1523

いつの時代も人間の考える事はさほど変わらないという事だと思う。

神格化の影にはそういう持ち上げる人達がいるという一面も付いて回るからね+3

-0

-

1527. 匿名 2021/01/28(木) 12:21:57

>>1524

何故って、その緯度そしてあなたがによるとそこからプラマイ100kmで気候的に文明が興りやすかったからじゃない?要は人間が繁栄しやすく文明が発展しやすい環境であっただけ。

極寒でも極暖でも高度な文明は興りにくい。そんな難しく考えなくても想像がつく。+5

-0

-

1528. 匿名 2021/01/28(木) 12:32:04

>>1523

ファラオの命(めい)でとりあえず掘り起こしたというのではなく

ごく普通の人が、ここを掘りなさい、あなたはファラオになりますと夢を見て、

(ちょっと出土していたのかどうかまでは知りませんよ)掘ったらスフインクスが出てきた。

それが認められてファラオとなった。

って話しだったかな。

ツタンカーメン王墓を発掘したハワード・カーターが、ファラオになった様なイメージだったけど。+3

-0

-

1529. 匿名 2021/01/28(木) 12:39:58

>>1323

サムライと忍者は外国人好きだもんね。

長崎県対馬市の和多都美神社、台風で倒壊した鳥居再建のクラウドファンディング募ったらたった4日で目標の500万届いて予想を超えて2000万集まりそう。

海外の方がたくさん募金してくれたんだよね。

Ghost of Tsushimaってゲームの影響で対馬を助けたい!って思ってくれる外国人がたくさんいた。+6

-0

-

1530. 匿名 2021/01/28(木) 12:43:36

>>1528

要は後付けがいくらでもできたと言う事よ、それにごく普通の人ではなく王子だよ。

第一夫人の子ではないトトメス4世は元々王位継承から遠かったけどそれを正当化するために付け加えたエピソードだと言う事だとされているよ。

ちなみにトトメスという名のファラオは第一夫人の子じゃない場合に漬ける名前、第一夫人だとアメンホテプになる+2

-0

-

1531. 匿名 2021/01/28(木) 12:44:38

>>1510

博識さんの中には、別に安価先(この場合はあなた)と会話するわけでもなく、その話のキーワードについての補足説明や、ただ知識掘り下げてくれるだけの方がいまして、蓮はそのタイプの方ですね。

だから、あなたの発言内容については特に同意も反論もしてない文章だから、流すか「へー」でいいんだよw

※最初はビックリするけど、何回かこういう安価飛ばしてる人。特に会話とかしたいわけじゃなく、その方の好きな分野や興味に引っかかった何らかのキーワードについて、もっと詳しく説明したい、それについて自分が知ってることを教えたい、というスタイルの人だと理解してます。こういう文化的トピに出現します。+6

-0

-

1532. 匿名 2021/01/28(木) 12:46:09

>>1013

ほんとだ、時間の流れみたいなのを表してるのかな。

+4

-0

-

1533. 匿名 2021/01/28(木) 12:49:30

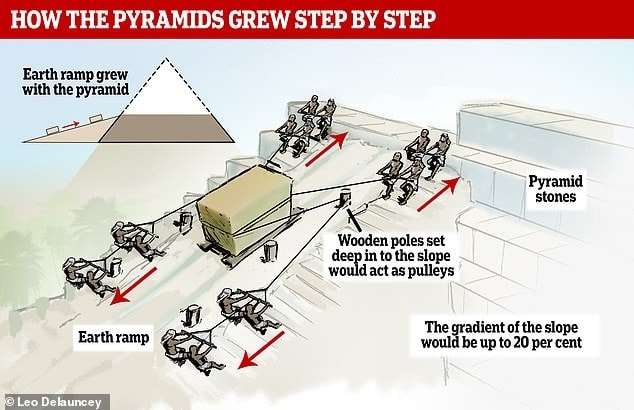

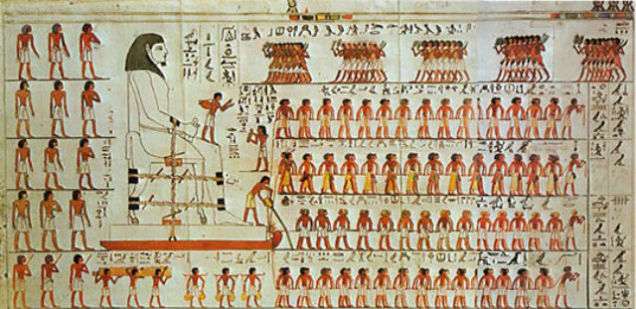

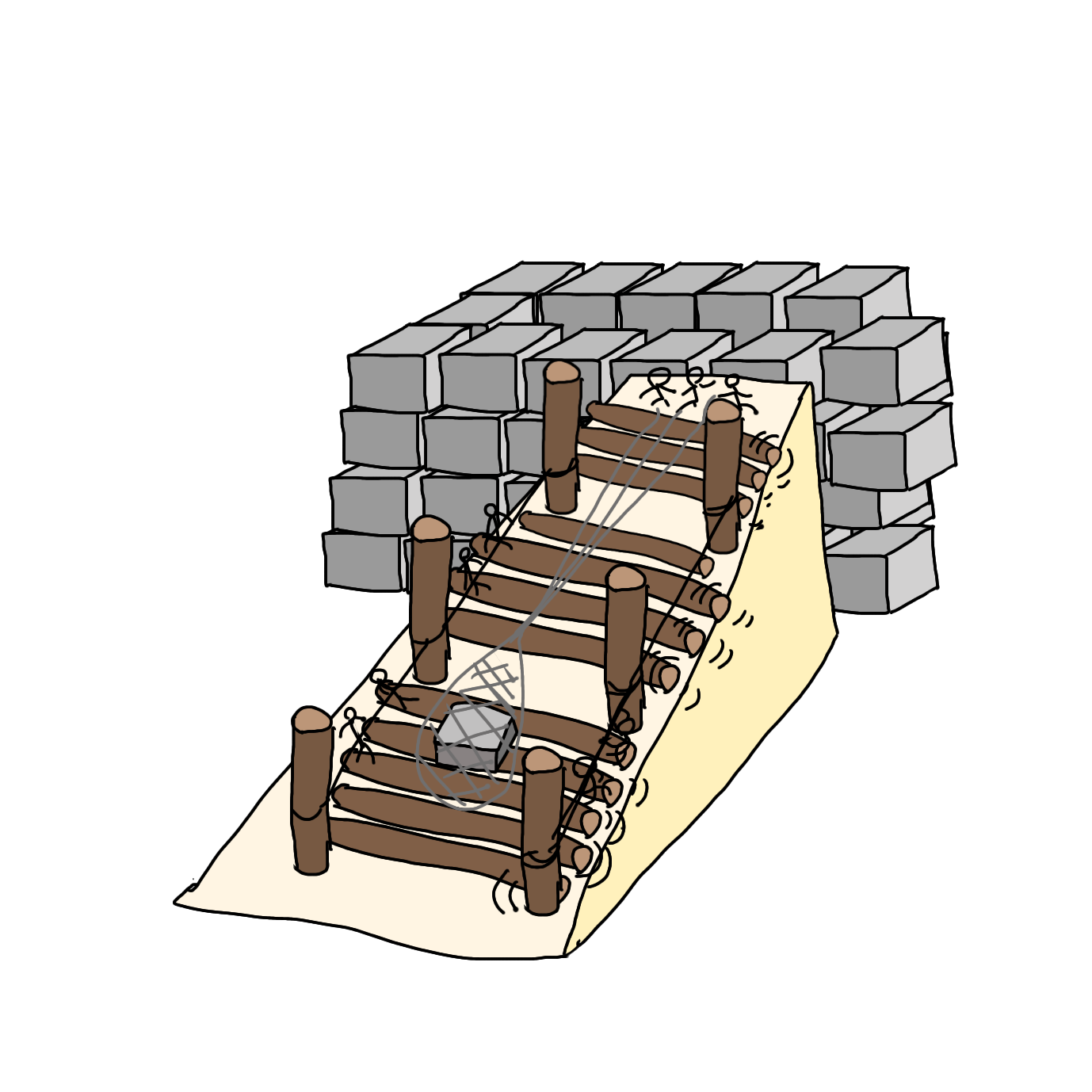

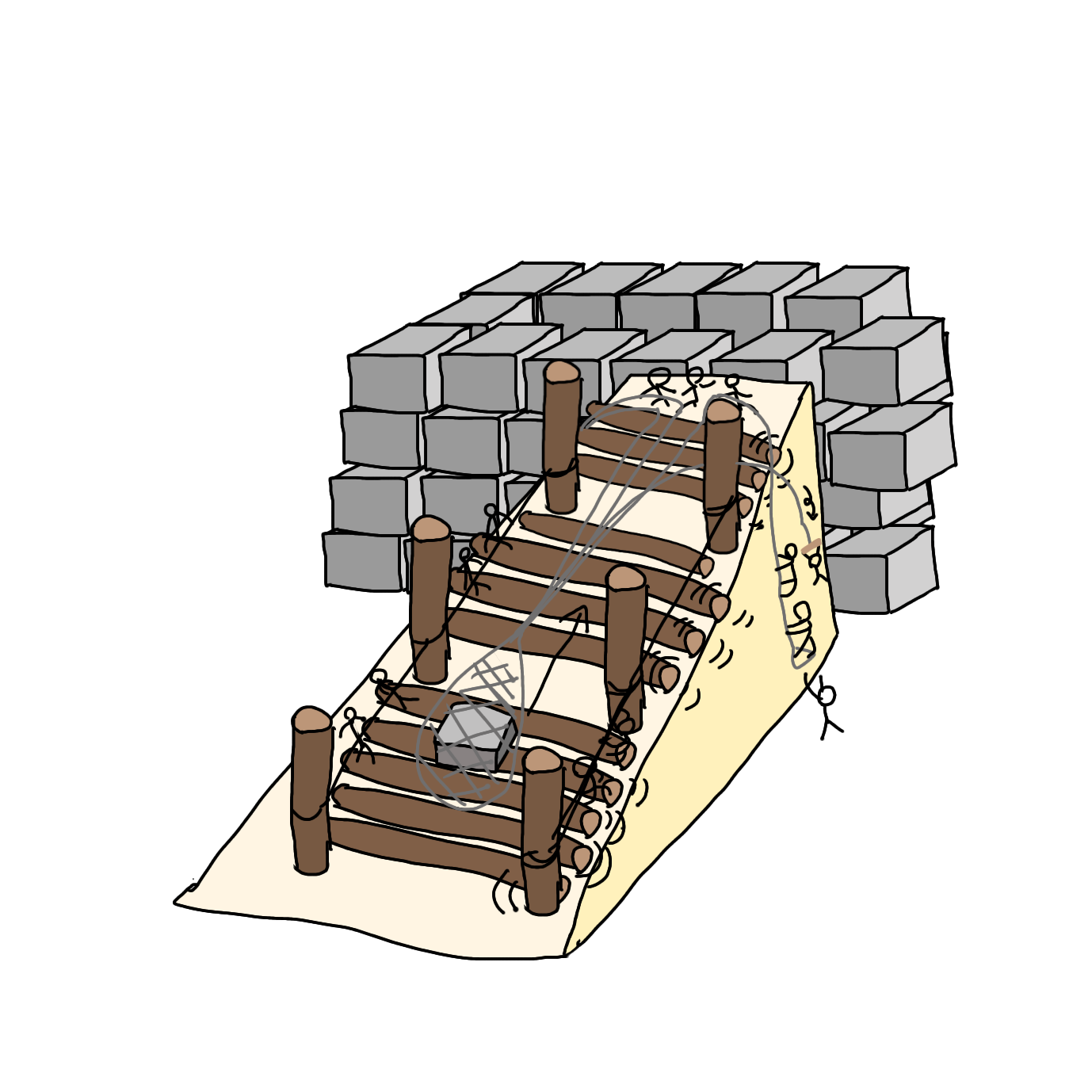

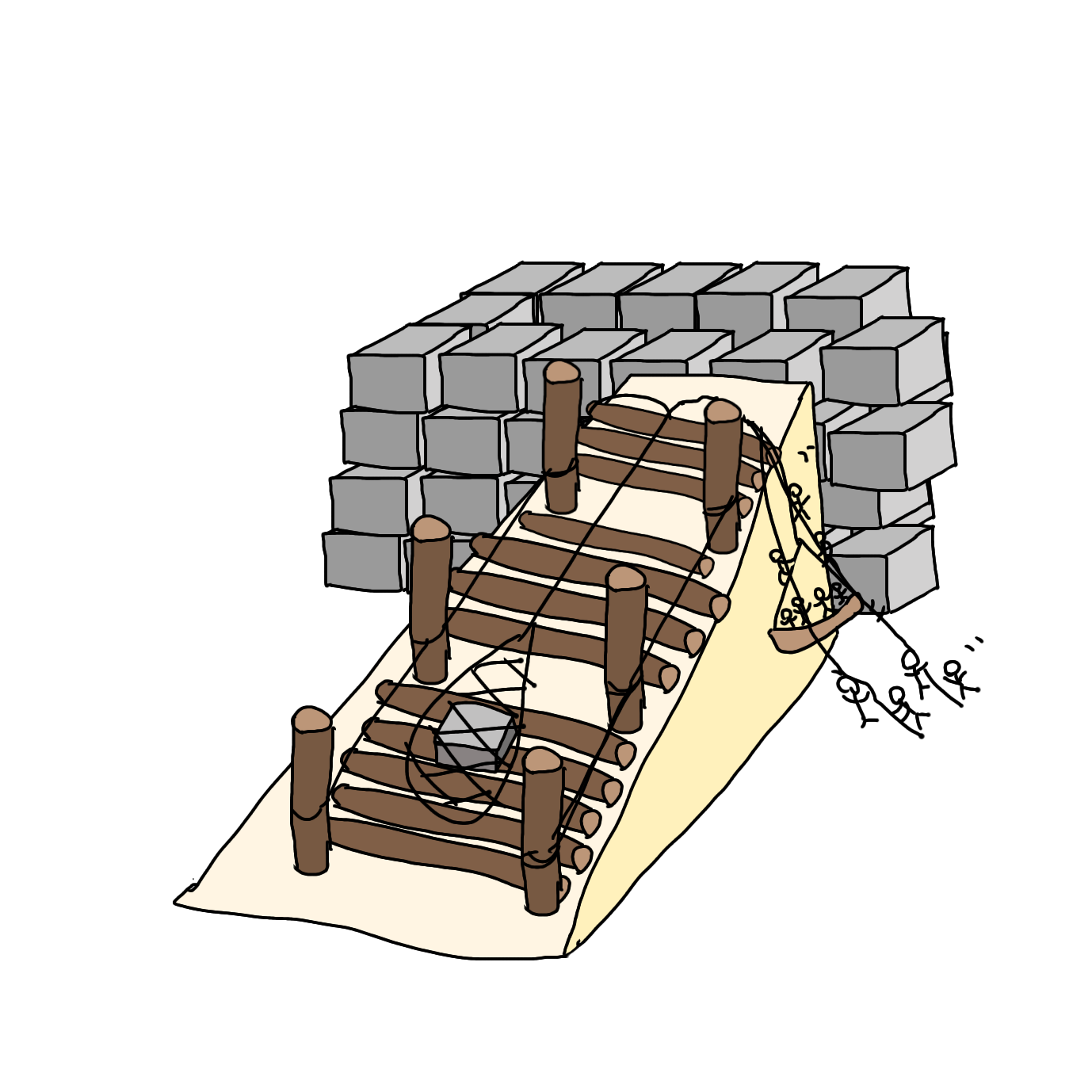

>>797

ひたすら長いスロープ+5

-0

-

1534. 匿名 2021/01/28(木) 12:52:35

>>1397

人の指は10本なので10進法

お金もそうですもんね。

12進法や60進法の方が生活に便利だった時代に、やはり違和感があります。

お金も3、6、12円だったら嫌です。

古代は何かと12の数字が主ですね。

月や時間、干支、神話に登場する神々も。

キリストの弟子までも綺麗に12人でしたね。

+2

-2

-

1535. 匿名 2021/01/28(木) 12:52:40

>>1500

古代に生きていた人が現代人よりも劣っていたと考えるのがナンセンスなように、だからといって‘’今よりも‘’高度な知識を持っていたと考えることもナンセンス。

古代から断絶された上で現代があるわけではない。+4

-0

-

1536. 匿名 2021/01/28(木) 12:54:25

>>1528

なるほどね。伝承ではそういうことにしてるんだね。みんなにはどう話していたか(伝えていきたかったか)、それを知るのも重要だし興味深いよ。

でも>>1530さんによると、実情では王位継承権では遠いものの、王子は王子だったみたいだから、そこの大義名分といいますか、天命我にあり!を強固にするための後付けエピソードという線が強いですね。+2

-0

-

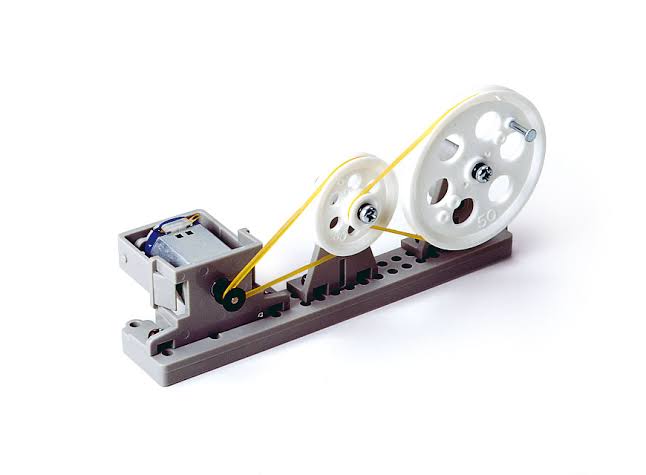

1537. 匿名 2021/01/28(木) 12:56:43

>>52

未だに1度も出てこない見解なんだけど

・スロープの設置

・棒、ロープを使っていた

・丸太を使っていた

↑この情報を元にして考えると、あと一歩で歩く歩道式なエスカレーター出来そうだよね。+2

-0

-

1538. 匿名 2021/01/28(木) 12:57:06

>>1521

日本の津波を思い出すね。

大津浪記念碑

高き住居は児孫の和楽/

想(おも)へ惨禍の大津浪/

此処(ここ)より下に家を建てるな/

明治二十九年にも、昭和八年にも津浪は此処まで来て/

部落は全滅し、生存者僅(わず)かに前に二人後に四人のみ/

幾歳(いくとし)経るとも要心あれ

宮古市重茂姉吉は先祖からの教えを忠実に守って街の中心部も石碑より上で石碑の下に一切家を建てなかった。

ここ以外にも津波到達点を記す記念碑は約200基以上あったらしいが月日が経つにつれて津波の恐ろしさは忘れさられ道路の拡張工事や利便性優先で石碑は撤去されたり気にせず家を建てた地域が多かった。+6

-0

-

1539. 匿名 2021/01/28(木) 13:00:36

>>1501

当時が今と全く同じ環境であったと思う方が無理あるんではない??+3

-0

-

1540. 匿名 2021/01/28(木) 13:00:46

>>1495

そうか…肘の永さも違うのかもしれないね

関係ないかもだけど100年ほど前の日本人は今よりだいぶ平均身長低いよね+4

-0

-

1541. 匿名 2021/01/28(木) 13:01:30

>>1501

上のほうで酸素濃度の話、してるひといたな+3

-0

-

1542. 匿名 2021/01/28(木) 13:07:58

>>1535

ピラミッドの不思議に通じる……+1

-0

-

1543. 匿名 2021/01/28(木) 13:08:08

>>1531

なるほど、解説していただいてありがとうございます。

蓮(蓮根)が水中で育つの知らないのか君は的なものかと思って答えてしまいました、次からは対応に気を付けます。

+6

-0

-

1544. 匿名 2021/01/28(木) 13:12:29

>>1037

「鳥居=鳥の居=鳥が翼を休める場所」は仏陀以前の時代からあり、インドの寺院へ向かう参道に建てられたトーラナ(塔門)がルーツだよ。トーラナ(画像検索すると解ります)の奥の本殿は悟った者・導師・高僧・神官・賢者などの住居や密教グループの修行&研究所等だった。

鳥は個々人が放つ波動に敏感で個人がトーラナをくぐる時、鳥達が集い鳥が逃げない者は純粋な静か者でマスターに合えた。鳥が集わず鳥が逃げて行く者は邪悪な荒くれ者でマスターとは合えず、暗殺者・ヒットマン・殺戮者かもしれないし。

24時間1年中、トーラナには交代制の門番がいてチェックしてたよ。

当時のインドには鳥が沢山いてさえずり、鳥達に餌を与え飼いならし、治安は酷く悪かったし警察も110番もなく、法律も曖昧だった。+1

-0

-

1545. 匿名 2021/01/28(木) 13:13:20

>>1541

理屈ではわかるんだよ、金魚を高酸素濃度で育てると巨大化するのは見たことあるし。

ただそれがノアに通じるかどうかも分からないけどね。

富士山よりちょっと低いってどんだけノアでかいんだよwって思ってしまったけど。+5

-0

-

1546. 匿名 2021/01/28(木) 13:15:20

>>1540

低いし華奢なイメージある

当時のサムライ達の甲冑を見ると、小さい身体だなと。

逆にもっと古代の甲冑を博物館で見た時は驚く程大きかったよ。

馬の身体に付けるのかと間違う程、馬のクラぐらいの大きさだった。+4

-0

-

1547. 匿名 2021/01/28(木) 13:16:28

>>1540

島国では動物はみな個体数を守るために食糧危機になりにくいように小さく小さくなっていく、逆に寒冷地などでは内臓を守ろうと巨大化していくよ+4

-0

-

1548. 匿名 2021/01/28(木) 13:17:36

ピラミッドは足場使わなかったのかな。

足場じゃなくて丸太並べてゴロゴロしてコンベア形式で運んで作ってた感じの想像図みるけど。

足場はタワマンやスカイツリーも作れるからピラミッドも作れそうって思うだけど見当違いなんだろうか。+1

-0

-

1549. 匿名 2021/01/28(木) 13:32:08

>>1503

× おえません

〇 を得ません+4

-0

-

1550. 匿名 2021/01/28(木) 13:32:51

>>1540

日本の在来種の馬も小さくてびっくりしたことある、時代劇で大きなサラブレット系に乗ってるけど本当は木曽馬みたいな小さい馬なんだよね。それでも当時の平均身長135cmくらいが乗るなら十分なんだろうけど。

その中でも信長などは180cmとか言われているのでよっぽど威厳があって恐ろしく見えたのだろうなと思ったりした+4

-0

-

1551. 匿名 2021/01/28(木) 13:41:28

>>1550

信長は170センチなかった気がするよ。

私、164センチだけど信長の身長知ったときに私より数センチしか高くないのか〜意外と思った記憶がある。当時、ピンヒールが流行ってて私は靴はいたら信長見下ろす感じになるのね〜って思ったから。+5

-0

-

1552. 匿名 2021/01/28(木) 13:44:12

>>421

単純な疑問なんですが、容器に臓器を入れておいたら、

腐敗して匂いもすごそうだし、ウジとかわきそうな気がするんですが、

そのあたりは大丈夫だったんでしょうか…+4

-0

-

1553. 匿名 2021/01/28(木) 13:52:45

>>1552

子供の頃みたテレビ情報で今は新説があるかもしれないが…防腐処置をしっかり施してたよ。+4

-0

-

1554. 匿名 2021/01/28(木) 14:05:12

>>1551

記憶が曖昧だった、失礼しました。

今みたら169cmくらいだったみたいね、柴田勝家が180cm越えで柴田さんとと混同しちゃってたのかもwなんだ信長私と慎重同じか若干私の方がでかいわw+3

-0

-

1555. 匿名 2021/01/28(木) 14:15:18

>>1552

水やヤシ油で洗った後天然ソーダ(ナトロン)をまぶして水分を抜く、乾燥したら熱して解けた樹皮をぬる(松脂など)、その後丁寧に麻で出来た包帯のような物で包み容器にIN+3

-0

-

1556. 匿名 2021/01/28(木) 14:45:52

>>1359

メキシコのやつは現代人が作ったんじゃなかった?

+2

-0

-

1557. 匿名 2021/01/28(木) 14:54:58

>>1413

ネアンデルタール人由来の遺伝子は多い人でも5%とかだよ。アジア人蔑視がすごいね、その復元モデル。白人が作ったんだろうね。+6

-0

-

1558. 匿名 2021/01/28(木) 14:56:43

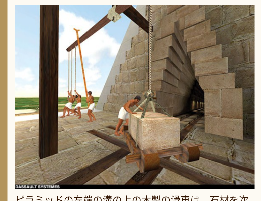

>>1548

足場となると木で組むイメージ?

下に木を並べて重い物ゴロゴロはしてたみたいだから、椰子かもしれんがまぁ丸太みたいなのはあったとして、ひとつがバカでかい石を積み上げるには有用か?ってのと、あんなデカいの覆うほど材料あるのか?という疑問はあるやね。しかも何十年と続いた工事だし。

足場イコール鉄骨という概念である必要はもちろんない。香港では今でも竹があれば竹で組む。その方がローコストだからみたい。強いのにしなるし、(いい感じの粘りというか弾力もあり)丈夫だし足場には凄く便利みたい。![古代エジプトの不思議]()

+2

-0

-

1559. 匿名 2021/01/28(木) 14:58:52

>>1435

あのさ、あなた何回もそれ貼ってるけど読み違えてるから。その数字はネアンデルタール人由来のコロナに弱い遺伝子を受け継いでいる人の割合であって、ネアンデルタール人の遺伝子の割合ではないから。

日本人はネアンデルタール人由来のコロナに弱い遺伝子は受け継いでないって意味だよ。+3

-0

-

1560. 匿名 2021/01/28(木) 15:02:34

>>1557

アジア人軽視ってより、自分らはサルではなかった!という思い込みたい前提があるのかな?と思ったよ。(類人猿であり、どの人種の先祖にしろ最初から誰もサルとは言ってないのにな)

ほら、欧米ではキリスト教の手前があるから。

ネアンデルタール人が先祖にあるなら、こうでないと!てかこうであったんだよ!(キリスト教ともギリギリ迎合できるライン)、と提唱にも変化を加えないと、後が大変なのよw+2

-0

-

1561. 匿名 2021/01/28(木) 15:02:44

古代人の知能が現代人と比べてどうかはわからないけど、情緒は豊かだと思うなあ

大自然に対する畏怖とか敬意とか+2

-0

-

1562. 匿名 2021/01/28(木) 15:04:40

イエス・キリストも白人で描かれるけど実際は有色人種だと聞いたことがある

後世、崇拝の対象として白人で描かれなければならなかったのかな+5

-0

-

1563. 匿名 2021/01/28(木) 15:09:54

>>1551

信長ではないけど近所の施設に戦国武将の原寸大の人形と馬が複数体展示されてるんだけど、どの馬も人も想像してたより小さい

馬も小さめの品種だったのかも

映画などで見ると迫力あるんだけど、全体的にミニサイズ+3

-0

-

1564. 匿名 2021/01/28(木) 15:12:35

>>1560

スレチかもだけど

サルより、ゴリラか?と思う。

相撲がゴリラの闘いと似てるとか何とか。+1

-0

-

1565. 匿名 2021/01/28(木) 15:12:37

>>1512

人類の出アフリカの時期とその時代のユーラシア大陸における他の人類の分布知ってる?

現生人類が他の人類と交配していたことを遺伝子解析で発見したスウェーデン人の研究者の立てた仮説によると、出アフリカをしたホモ・サピエンスは中東あたりでネアンデルタール人と出会い交配した。

少数の集団にネアンデルタール人の遺伝子が混ざると数世代で集団全員がネアンデルタール人の遺伝子を受け継ぐ。

その後、ネアンデルタール人と交配したホモ・サピエンスはヨーロッパや他の地域に移動しそこでも他の人類と交配した。だから世界中に一定の割合のネアンデルタール人由来の遺伝子を持った人が存在するということ。

コロナの記事も誤読してるし適当な知識で嘘を広めないで。ネアンデルタール人由来のコロナに弱い遺伝子を受け継いでいないというのとネアンデルタール人の遺伝子がないは全く違う。+3

-0

-

1566. 匿名 2021/01/28(木) 15:13:42

>>1440

この人記事を誤読してるよ。免疫系の遺伝子だけでなくネアンデルタール人の遺伝子が日本人にまったくないと思ってる。+3

-0

-

1567. 匿名 2021/01/28(木) 15:14:01

>>1552

昔のヨーロッパ貴族も心臓だけは別の壺に移す。エジプトみたいに4個の臓器全部はやらないけど、心臓だけ分けるのはその名残かな?って風習があるよ。

あと、ヨーロッパ(欧米)は基本遺体保存をやるにあたり、内臓は腐りやすいのを知ってるから、心臓は臓器の代表として、遺体の保存処理に際して早々に移さないと遺体がダメになるって概念かな、と思った。+2

-0

-

1568. 匿名 2021/01/28(木) 15:14:59

純日本人という人種はいるのかな、いないのかな+1

-0

-

1569. 匿名 2021/01/28(木) 15:18:21

>>1564

あー、まぁサルってのは簡単に言っただけで、ゴリラもね。

キリスト教では、人間は神が最初から人間として創造したもので、要はそういうのとは違うって話が前提だから、仮にネアンデルタール人が入ってますって事実なら、そことうまく迎合しないと凄く反発されるのよ。かつてはダーウィンの進化論みたいなのは盛大な焚書に遭ってる。

+3

-0

-

1570. 匿名 2021/01/28(木) 15:21:21

>>1563

信長が着てた羽織を、至近距離で見たことあるけど、ホント細くて華奢だったよ、SSサイズって感じ。小さかった。

家康の方はやはり少し小太り、2Lな感じの羽織でした。あくまでも個人的な感想です。+3

-0

-

1571. 匿名 2021/01/28(木) 15:24:15

>>1568

日本原人と言われる人達が東北、北海道辺りに居たという話しを聞いた事あります。

もしかして、コロポックルのことだろうか。+1

-0

-

1572. 匿名 2021/01/28(木) 15:32:16

私は皇族のルーツがお隣の国という話を信じたくない…+1

-3

-

1573. 匿名 2021/01/28(木) 15:33:33

エジプトとユダヤ人は何か関係があるのですか?

キリストが、ユダヤ人なの?

トピずれでしたらすみません+2

-0

-

1574. 匿名 2021/01/28(木) 15:33:38

>>1530

何処の国でも、今残されている文献は勝者の歴史書であって、時の権力者が自分の都合のよいものに書き換えてる説ありますよね。+4

-0

-

1575. 匿名 2021/01/28(木) 15:36:09

>>1563

ゴーストオブツシマに出てくる馬も、ガタイやや小振りでどちらかというとシッカリ系な感じかも。

あのゲームは登場人物もかなりリアルな東アジア人顔だし、馬もそんなんだし(笑)、そりゃ馬=サラブレッド種なわけないんだからそうなんだけど、変に美化というか飛躍してないところが逆に凄い。

+3

-0

-

1576. 匿名 2021/01/28(木) 15:40:57

>>1572

あの、ここ一応古代エジプトトピなんで、元話に安価とか飛ばして派生した話ならいいけど、脈絡なくいきなりドスンとこれだけ書くのはトピズレ過ぎるので控えましょう。+9

-0

-

1577. 匿名 2021/01/28(木) 15:43:52

>>1501

スケールというのは尺度の話だと思うが

共通の定規がなければ正確な大きさはわからないということ

+3

-0

-

1578. 匿名 2021/01/28(木) 15:45:06

>>1572

今の天皇陛下については詳しくわからないけど、

皇室の三種の神器は、モーゼらが神輿の中に入れてかついて持って来たと思っているよ。

三種の神器神話は、シュメールのギルガメッシュ叙事詩や旧約聖書、出エジプト記が有名です。

中でもシュメールは、日本の皇室と縁深いと思ってます。+3

-1

-

1579. 匿名 2021/01/28(木) 15:54:30

>>1571

コロポックルを日本原人とする説は昔からあるようですね!

水木しげるの妖怪本にもかつて北海道にいた妖怪として出てきますが、もしかしたらとうの昔に絶えたもので民間伝承や文献にしか残ってないから、存在的に伝説=妖怪か幻か何かかもね、になったかも⁈

とにもかくにも、そうした古い話を基に編纂し現代に蘇らせ、我々でも読み親しめるイラスト付きの形にした水木しげるの功績はデカいと思ってます。+1

-0

-

1580. 匿名 2021/01/28(木) 15:55:07

>>1558

そう木で。石等は紐で釣り上げたのかな?と。+2

-0

-

1581. 匿名 2021/01/28(木) 16:07:00

>>1573

古い映画の「十戒」を見てみて。

ナザレの大工の息子はユダヤ教徒でユダヤ人。

バプテスマのヨハネ(洗礼のヨハネ)から洗礼を受けたから。

+2

-0

-

1582. 匿名 2021/01/28(木) 16:10:51

>>1580

あの石デカいからなぁ…

重機もないからちょっと難しいぞ!+2

-0

-

1583. 匿名 2021/01/28(木) 16:20:57

>>1489

知ってるよ。元々は環境や食生活などの民族の違いから血液型分類があるんだから、全く無関係ではないんだよ。今は混血が進んでるからあまり当てにならなくなったけど、明治頃までは民族の違い≒部落の違い≒ルーツの違いでもあったから、田舎ならかなり当てはまる。

これを部落差別に絡めてブラッドハラスメントと言ってしまえばそれまでだけど、基本的に血液型に優劣はなく、それぞれに長所と短所があるんだから、卑屈に考える方がナンセンスだと思ってる。

うちは代々農民だからA型。外面がよく几帳面で真面目だけど、家では結構ダラシない。弥生系ルックス。

旦那の家も農家だけど、義母は山の方の出身だからか旦那は典型的なO型。大雑把だけど仕事が早い。小柄で筋力が強く、運動神経がいい。見た目はモロ縄文人です。

O型が運動神経が良いってわけではないけど、アフリカ人や縄文人や南米インディオなどの狩猟民族はO型らしいです。+2

-1

-

1584. 匿名 2021/01/28(木) 16:31:00

>>1583

血液型も話のネタくらいにはなっていいと思う。

なんとなく面白いなぁって内容もある。だけど途中から変に解釈して言う人が出てくるからハラスメントになるわけで、血液型そのもの自体は単なる「違い」なだけで、ハラスもシラスもない。+3

-1

-

1585. 匿名 2021/01/28(木) 16:31:27

ピラミッドの不思議、思うに「いつ、誰が、なんのために、どうやって」作ったのかという部分を断定しない限り、この先200年も300年もエジプトは5000年前の公共事業の恩恵で暮らしていけるという事実。全面的に解明・断定したらただの観光名所のひとつになるんだろうな...+3

-0

-

1586. 匿名 2021/01/28(木) 16:36:22

>>1071遺伝子操作で人間を作ることが出来る宇宙人が金を合成する科学力がないとは思えない

+2

-0

-

1587. 匿名 2021/01/28(木) 16:37:03

>>1582

滑車があれば飛躍的に作業効率上がるよね

約1.6㎥の巨石を持ち上げるには絶対必要!

滑車の発想に着眼したとして木で作るか石で作るか...

四角を作れても円を作る方が技術的には難しそう+3

-0

-

1588. 匿名 2021/01/28(木) 16:37:13

>>1581

モーセとキリストが入り乱れてませんか。+1

-0

-

1589. 匿名 2021/01/28(木) 16:40:04

>>1562

異世界やゲームの中世ヨーロッパ風世界みたいなんじゃない。

大河ドラマもその時代にない概念出してるし「愛してる」とか言葉遣いが現代語とか。

室町時代が舞台だけど書かれたのが江戸時代の小説はキャラの絵が江戸時代の衣装だったり。

奈良時代の話かもだけど昔も今も主人公が十二単を着てたりするよ。

ヨーロッパ人が書いたから自分たちと同じような容姿に書いただけ。

大昔の人だし。

欧米が描く日本人や映画の日本人役の女性も向こうの好みの顔で私たちから見たらなんか違うし。

因みにナショジオが1世紀頃のユダヤ人の頭蓋骨を元に復元してCG。

イエスもこんな感じの風貌だったのではって研究。

ヨーロッパ人も中東の人も同じアーリア人だけど、中東の人はカラード扱い

![古代エジプトの不思議]()

+4

-0

-

1590. 匿名 2021/01/28(木) 16:42:49

>>1588

ませんよ。

言葉が足りなかったね。

ごめんね。

一行目はモーセの話。

二行目と三行目はキリストの話のつもりで書いた。+1

-1

-

1591. 匿名 2021/01/28(木) 16:43:39

>>1586

元素、原子って知ってる?+2

-0

-

1592. 匿名 2021/01/28(木) 16:45:48

>>1585

> ただの観光名所のひとつになるんだろうな...

逆に解明しきらないからこその求心力は確かにあるけど、多分わざとそうにやってるわけじゃないんだろうし笑。

ただの観光名所だとしても、規模がデカいから見どころは幾らでもあるし凄いよねぇ。

それよりこのトピ既出で、今になっていきなり30基だか40基の新墓ハッケーン!!ってのが眉唾ダロ論を展開してたレスが面白かったw (見に来いよ勢もしくは貸し出すよ勢という謎の勢力)+3

-0

-

1593. 匿名 2021/01/28(木) 16:46:47

>>1564

ゴリラは戦う時は取っ組み合いはしないよ。

がっぷり四つに組んだりしない。

平和主義者。

よっぽどの時はドラミングで威嚇。

チンパンジーの方が凶暴。+4

-0

-

1594. 匿名 2021/01/28(木) 16:47:44

>>1590

ありがとうございます!+1

-0

-

1595. 匿名 2021/01/28(木) 16:52:08

>>1561

情緒はどうだろう?

感覚として現代人の心の余裕がもたらすものに思える。

季節の移ろいや、例えば動物を見て可愛い!って思うのも現代人ならではのような気がするんだよね。昔の人はリス見たら可愛いと感じるより、どう捕まえて食うか!的に、合理的でリアリストというか。

自然に対しても畏怖や敬意よりも成り行きに任せる。

そうした殺伐とした原始的な思考に倫理を宿したのが宗教という共有の概念なんだと思う。その宗教が集合体や共存共栄を生んでも倫理を共有出来ない集合体では争いを産み出したわけだから人の世の営みの叡知と愚かさは続くんだろうね+2

-1

-

1596. 匿名 2021/01/28(木) 16:54:33

>>1587

うーん、でもチャリオットがあったくらいだから、車輪=円形=滑車となるのはもちろん知っていたとして、石ならあんな彫像作る石工がいたから滑車くらい作れるのと、木なら造船もやってたし太陽の船作るくらいだから作れると。

して、そんなピラミッドのような巨大かつ長期にわたる工事に用いる滑車なら10個や100個じゃない、結果的に膨大な数を使ってたはず。

ならば遺跡からその一部くらい出てきても良いではないか?+4

-0

-

1597. 匿名 2021/01/28(木) 16:54:51

>>1547

島の法則、フォスターの法則

ベルクマンの法則、アレンの法則

だね。

江戸時代は肉を食べなかったから説がある。

前の時代より低くなってる。

アメリカ人も開拓時代は165cmぐらい。+5

-0

-

1598. 匿名 2021/01/28(木) 16:58:30

>>1574

ですです、私もトピの先の方でハトシェプストの件で同じ事を言ってて本当にそう思っています(笑)+3

-0

-

1599. 匿名 2021/01/28(木) 17:02:02

>>1580

吊り上げは無理じゃないかなぁ、持ち上げる方もかなりの重量がないとひっくり返っちゃうしw+4

-0

-

1600. 匿名 2021/01/28(木) 17:02:25

>>1500

宇宙人に教わったって方が古代人の知能・技術が劣ってるって考え方にならないか?

古代人も現代人も知能は殆ど変わらないと思うよ。

現代でも奥地で伝統的な暮らしをしてる人を都市に連れてきたらスマホを使いこなすよ。

故郷に帰る人もいるけどそれは習慣や性格や適応の問題。+3

-2

-

1601. 匿名 2021/01/28(木) 17:05:25

>>1387

発見されてすぐアメリカの研究チームが引き取り、調査したそうです。

それ以降の詳しい公式発表は無い様です。

スミソニアン博物館辺りが管理されてるのではないでしょうかね…

スミソニアン博物館は、説明の付かない物に対しては、公式発表しないイメージがあります。

捨てたや処分したとの発表をする事もあります。+1

-3

-

1602. 匿名 2021/01/28(木) 17:08:23

>>1597

正式な法則名はそういう名前なんだ、法則名を知らなかったよ。

ただ生物の法則としてはそういうのがあるのは知ってる程度だったわ(笑)

そうね生活様式も椅子生活ではなく畳に正座だし足の長さが伸びるのにも弊害ありそうだもんね。そうね、でも肉は食べなくても一回の主食である穀類の摂取は玄米2合💦一日で4合よ、2合でも一日で余らせる自信があるよ

+3

-0

-

1603. 匿名 2021/01/28(木) 17:12:53

>>1359

土偶イコール実在した実物像

とは限らないよ

むしろ写実とは程遠い造形が多い

中には娯楽で遊びを加えたり

想像で作る場合もあるんでないかな?

+4

-0

-

1604. 匿名 2021/01/28(木) 17:17:55

>>1554

豊臣秀頼が六尺五寸、約197cm。花ようなって歌われているがかなりの長身。

性格が花のようだった?

「花のようなる秀頼様を 鬼のようなる真田が連れて 退きも退いたり加護島へ」

現代の日本在来種の中型馬の木曽馬の体高が135cmぐらいだって。

同じく日本在来種の中型馬の岬馬は体高が130cm。

秀頼が乗ったら足が地面に着きそう。

江戸自体はもっと低かった可能性がある。

イザベラ・バードの日本奥地紀行には書いてたかな?

草鞋を履かせたのは覚えてるんだけど。

戦国武将は身長をサバ読んで盛ってた説もあるから秀頼も真実は違うかもだけど。

+4

-0

-

1605. 匿名 2021/01/28(木) 17:19:25

>>1603

土偶は神事的な物なのだろうけど私も結構遊び心も入ってると思ってる+6

-0

-

1606. 匿名 2021/01/28(木) 17:25:35

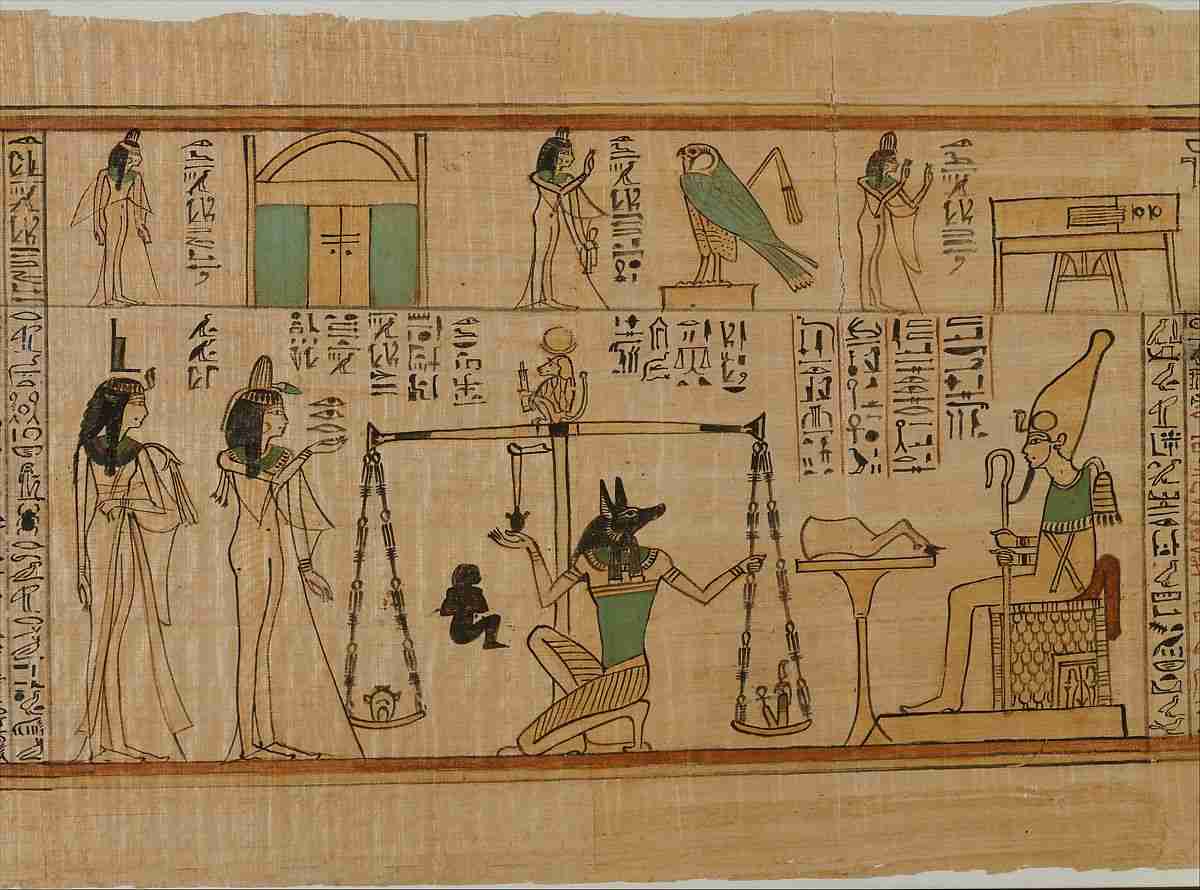

>>1596

死後の裁判でアヌビス神が心臓を天秤秤に乗せてるので重さの原理も理解してるはずだよね。

だけど石の重さに耐える滑車が作れる素材が存在しないかもしれないね+5

-0

-

1607. 匿名 2021/01/28(木) 17:26:01

>>1602

やっと居なくなったネアンデルタール人のコメ人をまた呼び寄せそうで怖いけど、

興味が出たらインドネシアの「フローレス島 フローレス人 ホモ・フローレシエンシス」を検索したら興味深いよ。+6

-0

-

1608. 匿名 2021/01/28(木) 17:30:46

>>1596

1580です。最初に木の足場と石を吊り上げるじゃないかな?と書いた。

そう滑車使ってたんじゃ…と思ってたんです。でも確かにピラミッド作るなら100個ぐらい必要そう。そしてそんなに使ったら遺跡の周辺から発掘されそうですよね…+5

-0

-

1609. 匿名 2021/01/28(木) 17:32:36

>>1607

wikiだけ見たけど面白いね、しかもウサギ以下の小さな生物は巨大化するというのもまた面白い+5

-0

-

1610. 匿名 2021/01/28(木) 17:34:26

>>1606

滑車があったとして何処にどうやって吊るすんだろう?

かなり頑丈で高い構造物が必要そう。

既出だけどこの前テレビで見た方法は滑車の原理みたいだった。

立てた丸太を使うの。

![古代エジプトの不思議]()

+4

-0

-

1611. 匿名 2021/01/28(木) 17:39:23

>>1610

こっちの傾斜システムの方が現実的だね。

教えてくれてありがとう。

アルキメデスの滑車みたいなものがエジプトにもあったんじゃないかな?と想像してた。でも他の方のコメントにあるようにこんなのあったら発掘されてるだろうね…![古代エジプトの不思議]()

+6

-0

-

1612. 匿名 2021/01/28(木) 17:40:35

>>1610

石を切り出して運び形成して、この方法で積んていくと物凄い時間がかかると思うの。

+3

-0

-

1613. 匿名 2021/01/28(木) 17:41:56

>>1610

私的に思ったのは井戸の水組む方式っぽいのかなとは思ったけど杭が重さに耐えるのに無理があるから1610さんの図が賢いんだと思う+2

-0

-

1614. 匿名 2021/01/28(木) 17:47:09

>>1611

アルキメデスは偉大。

知ってるかもだけど

ピラミッドの石は巨大で重いので修羅やコロを使っても砂地では沈んで動きにくいので、水や油を前に巻いて摩擦を少なくしたんだってね。

私はロープを引っ張る係より油を撒く係がいいな。楽そうで。

![古代エジプトの不思議]()

+4

-0

-

1615. 匿名 2021/01/28(木) 17:47:48

調べたら吊り上げる為じゃなくて方向転換の為に滑車使われてたみたい。重いものになると60トン超える石もあり90度に方向転換するのも大変だったんだって。

だから単に向きを変える用途で滑車使ってたみたい。![古代エジプトの不思議]()

+3

-0

-

1616. 匿名 2021/01/28(木) 17:52:34

>>1612

かかったと思うよー。

古代の巨大建築は時間がかかってる。古墳も。

古代じゃないけどサグラダファミリアだってまだまだ建設中だしねー。

ファラオが即位するとすぐにお墓の準備やら始められたんだって。

中には間に合わなかったり、急拵えして後に崩れたり、他人のお墓を横取りして使ったりしたんだって。+4

-0

-

1617. 匿名 2021/01/28(木) 17:59:23

>>1614

ふふ、人気職で皆そう思ってそう。そうなったら油を撒く掛かり希望できっとくじ引きよw

京都の祇園祭の鉾の方向転換も竹の表面の上に水まいて方向転換するものね+4

-0

-

1618. 匿名 2021/01/28(木) 18:00:15

+4

-0

-

1619. 匿名 2021/01/28(木) 18:03:02

>>1617

もしかして素早く動かないと轢かれちゃうかなΣ(・□・;)

お祭りの山鉾・山車って凄い勢いで動くよね。+5

-0

-

1620. 匿名 2021/01/28(木) 18:05:31

>>1584

前にちょっと話題になったけど、血液型によってかかりやすい病気や、消化の良い食べ物、悪い食べ物なんかもあるから、全く影響してないとは言いがたいよね。

でも当たらないことも多いから、星占いのような会話の一つとして楽しんだらいい。+6

-0

-

1621. 匿名 2021/01/28(木) 18:05:35

>>1619

モタモタしてたら下敷きやー!笑+6

-0

-

1622. 匿名 2021/01/28(木) 18:07:58

>>1619

あそこまで瞬時に動かないと思うけどねw水撒きの例えよ例え(笑)+4

-0

-

1623. 匿名 2021/01/28(木) 18:08:42

>>1621

酷いwww+4

-0

-

1624. 匿名 2021/01/28(木) 18:13:47

>>1607

小さな人だよね。日本にもコロポックルと呼ばれる小柄な人がいたみたいだけどアイヌとは違うよね?+3

-0

-

1625. 匿名 2021/01/28(木) 18:15:15

>>1621

きゃーっ!今から反復横跳びして鍛えるわ!!

じゃんけんとくじ引きもトレーニングしなきゃ!!+3

-0

-

1626. 匿名 2021/01/28(木) 18:15:37

>>1601

ウィキにも載ってないのは疑問だなあ+5

-0

-

1627. 匿名 2021/01/28(木) 18:15:41

>>1624

違うよー。+3

-0

-

1628. 匿名 2021/01/28(木) 18:16:58

>>1614

私は油重そうだからちょっとキツくなったら手を抜けそうな綱引き係の一員になりたい。こんなにたくさん引いてる人がいるから疲れ時にちょっと力緩めても解らん(笑)+5

-0

-

1629. 匿名 2021/01/28(木) 18:17:04

>>1603

もしかしたら恐竜の化石を見つけて想像したオブジェかもね。西洋のドラゴンやアジアの龍は化石から想像されたと言われてる。+4

-0

-

1630. 匿名 2021/01/28(木) 18:17:48

>>1626

本当だったらサイエンスに載って科学者の検証にさらされなきゃね。+5

-0

-

1631. 匿名 2021/01/28(木) 18:18:50

>>1628

大太鼓より小太鼓が良いって選び方と似てるw+3

-0

-

1632. 匿名 2021/01/28(木) 18:19:38

>>1626

調査がまだ確定してないなら、Wikiには載らないでしょうね。+2

-3

-

1633. 匿名 2021/01/28(木) 18:19:58

コロポックルは芸能人にも目撃証言のある都市伝説の小さいおじさん系じゃないか…と思ってる。

疲労による幻視・幻覚じゃないかって。+2

-0

-

1634. 匿名 2021/01/28(木) 18:20:52

>>1628

現場監督「オイ!そこのっ」+9

-0

-

1635. 匿名 2021/01/28(木) 18:23:09

>>1624

私のコロポックルのイメージは3センチぐらい。

「だれも知らない小さな国」が好きだったので。

北海道の先住民説を取ってる人は、ドワーフやホビットぐらいの身長のイメージなの?+6

-0

-

1636. 匿名 2021/01/28(木) 18:23:55

>>1633

コロポックルはとにかく小さい。とはいえ、一般的な絵によると普通に生えてるフキの葉っぱにちょうど身を潜められるくらい。可能性はあるねー。+2

-0

-

1637. 匿名 2021/01/28(木) 18:27:51

>>1629

そうそう、古代だって崖の下や森を散策して化石を見つけてた可能性はあるんだから、化石とまでは分からないものの、お⁈奇妙な生物の骨が…ってなもんで、それに自分達を乗せてみました、みたいな。+3

-0

-

1638. 匿名 2021/01/28(木) 18:33:08

>>1637

私が何の知識もなくて恐竜の頭蓋物見つけたらショック。絶対にこの辺に人間を一口で食べそうな動物がいる!!ってパニックになると思う。

古代に生きてたら神様の国の動物って思うかも。それか神様。+4

-0

-

1639. 匿名 2021/01/28(木) 18:38:41

>>1638

なるほどねー。パニックになることもあり得るけど、なんか逆に心配性な日本人(もしくは普段から狩りなどしなくなった現代人)らしい発想かなぁなんて思った!

恐竜みたいなんに乗った人間の土偶が出てきた南米?とかでは、お⁈こんなん居てたんか…ワシが捕まえちゃる!とか思いそうw+3

-1

-

1640. 匿名 2021/01/28(木) 18:41:50

>>1625

その前に油一斗缶で軽々持てるようになる方が先じゃないかしらw+3

-0

-

1641. 匿名 2021/01/28(木) 18:44:09

>>1638

想像上の動物とかも幽霊の正体見たり枯れ尾花!みたいに

天狗の骨です!と後生大事に保管してたのに海洋学者が見たら「これはイルカの頭蓋骨」とあっさりと判明しちゃったりするしね

無知であることは恥でもあるけど、無限の想像力ではあるね+7

-0

-

1642. 匿名 2021/01/28(木) 18:45:38

>>1632

Wikipediaなんてそれこそ誰でも書けるもんじゃんw+5

-0

-

1643. 匿名 2021/01/28(木) 18:47:44

>>1639

いやいや最強の動物、熊の頭蓋骨より大きいだぞ!300キロもあるくせに(最大は50キロ)時速50キロで走ってしかも賢い。

そんな山の覇者より大きな頭蓋骨は古代の人だってマジビビリすると思う。+2

-0

-

1644. 匿名 2021/01/28(木) 18:55:55

>>1633

私も仕事のストレスで連日睡眠障害(金縛りみたいなもの)になって、夜な夜な上司が枕元に立ってる幻覚にうなされてたなーw+2

-0

-

1645. 匿名 2021/01/28(木) 18:56:39

>>1551

トピズレごめんだけど、織田信長って地球儀持ってたよね。友達もお城に信長の地球儀が展示してあったと。あの時代に地球儀があったんだね。+4

-0

-

1646. 匿名 2021/01/28(木) 19:00:00

>>1643

あかんかーw

そんなに早いならやっぱヤバイかなぁ+1

-0

-

1647. 匿名 2021/01/28(木) 19:00:16

>>1610

例えば大きな生き物を餌付けして荷を引かせたというのは考えられないのだろうか

または牛、馬を数頭とか+2

-0

-

1648. 匿名 2021/01/28(木) 19:05:38

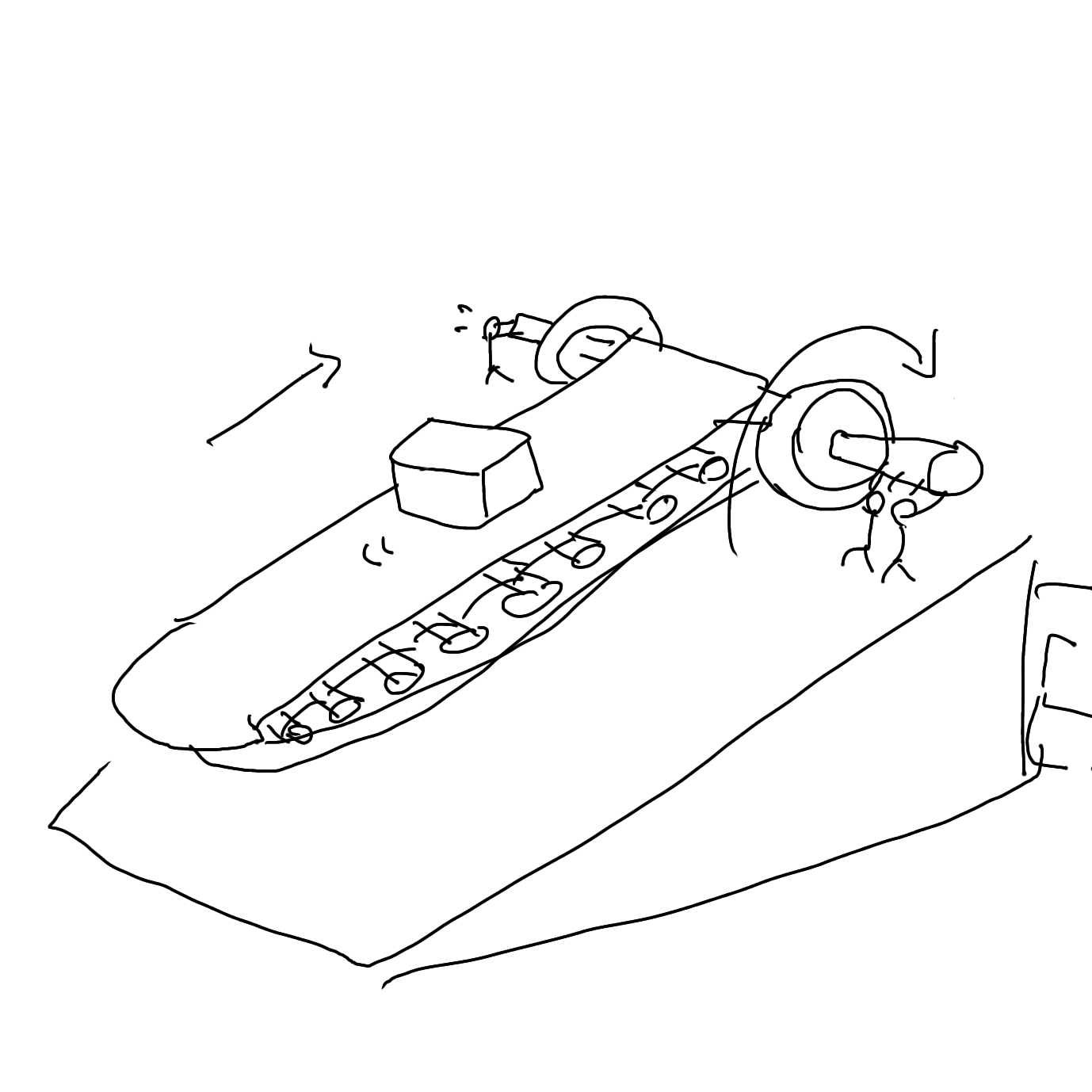

絵が下手で伝わらないかもだけど...

こういうの作れなかったのかなぁ?![古代エジプトの不思議]()

+6

-0

-

1649. 匿名 2021/01/28(木) 19:07:55

>>1648

ベルトコンベア?+4

-0

-

1650. 匿名 2021/01/28(木) 19:08:33

>>1648

おぉ!

ベルトコンベア的なサムシング!!+4

-0

-

1651. 匿名 2021/01/28(木) 19:08:47

>>1648

伝わったよ、人力ベルトコンベアーみたいってことね。

これを真剣に描いてる貴方が可愛くてくすっときたわ+5

-0

-

1652. 匿名 2021/01/28(木) 19:24:04

ピラミッドの周りの石を積んでいくのも大変だっただろうけど、中の構造を作っていくのも、もっと複雑そう。+5

-0

-

1653. 匿名 2021/01/28(木) 19:25:03

>>1636

普通の蕗だと本当に小人サイズだけど北海道のラワン蕗なら普通にアリかなと思う+3

-0

-

1654. 匿名 2021/01/28(木) 19:27:13

ピラミッドって中身は半分くらい砂だったりするのかな?+4

-0

-

1655. 匿名 2021/01/28(木) 19:29:59

>>1648

>>1649

>>1650

>>1651

伝わった!

古代人の気持ちさながらにない知恵を絞ってみたw+6

-0

-

1656. 匿名 2021/01/28(木) 19:31:56

>>1616

ツタンカーメンのお墓も早世したもんであらかじめ先に作られてた

義母のネフェルティティのお墓を利用した説があるよね。

現にお墓の作りも女性用といわれている。

+4

-0

-

1657. 匿名 2021/01/28(木) 19:38:27

>>1653

あーそうなんだよね

フキといっても北海道の植物ってデカい種?な場合があるから、どっち標準で考えたらいいか迷ったんだけどさ。

昔の北海道の人が、コロポックルがフキの下に居た!って伝承なら、デカい種の方のフキの可能性ある。+5

-0

-

1658. 匿名 2021/01/28(木) 19:44:08

>>1657

まぁね、ラワン蕗だと成長しちゃうと現在の大人でも普通に隠れられるから結構大きいから私も迷ったよ。

想像世界なんかだとアリエッティサイズが好ましいサイズのコロボックルかなとは思うんだけどね+4

-0

-

1659. 匿名 2021/01/28(木) 19:47:18

そういえば、年始かな?BS「英雄たちの選択」で縄文→弥生→古墳時代の人の心を読み解くという特集をやってたんだけど、その中で例えば縄文人がやたら土器に凝ってた理由について面白い見解があった。

狩猟・採集を糧に生きていて、その場に長く留まって小単位の集落を形成していたなら、合理性であることは成立しない。長く平和にそこに居続けるなら、狩猟も採集も必要なものを必要なだけの量を確保することに制限しなければならない。だからこそ、狩猟・採集に明け暮れるのではなくて、違うこと(土器制作などの)生産性が低いことに集中する必要があったんじゃないか?というもの。

ピラミッドの製造についても、例えば合理性(早く作るぞ!)といった技術革新など必要とせず、一定期間その場に集落を形成し、仕事を生むことに意味があったとか?当時は賃金やお金の概念がなかったなら、報酬は食べ物だったろうし、報酬用に小麦を育てる人たち、畜産を担う人たち、加工業(パンやビールを製造)の人たち、採石業、土木担当...といった多くの業種が経済活動の原型を作ったんじゃなかろうか。

生きるために食べる→労働報酬制の確立で統治した的な+7

-0

-

1660. 匿名 2021/01/28(木) 19:49:53

>>1656

黄金のマスクも女性用と言われてますね。

耳にピアスを付ける場所があるからと。

ですが、父親と言われているアクエンアテンのレリーフには、耳にピアスを付けているものもあるので、一概には言えませんが、若くして急に亡くなった為、急遽他人用を使用したのでしょうね。+3

-0

-

1661. 匿名 2021/01/28(木) 19:56:44

>>1656

石室の位置が男女で違う説だよね

ツタンカーメンは男なのに左にある!って話かな??+6

-1

-

1662. 匿名 2021/01/28(木) 20:07:49

>>1659

ミツバチの話もだけど適正人口のキャパシティってあるよね。そのキャパシティを超えると発展は止まり、衰退が始まる。栄枯盛衰、諸行無常は世の常か。

ピラミッドトピで真理に辿り着いた気分だぜ+6

-0

-

1663. 匿名 2021/01/28(木) 20:14:07

>>1632

陰謀論婆婆が大好きな、北朝鮮の『悪魔の洞窟門』の話だってよく分かってないのにウィキには載ってるんだから、詳細まで書かなくても、そうしたことがあったくらいは載せたらいいのに、ってことだよ。+5

-0

-

1664. 匿名 2021/01/28(木) 20:16:58

>>1661

ツタンカーメン王墓の壁の向こう側に

ネフェルティティの墓があるはず

というのは、その意味なんですね。+3

-0

-

1665. 匿名 2021/01/28(木) 20:23:58

>>1645

大航海時代の後半だから、地球が丸いと分かってたんだよ。宣教師が自分達の文化が進んでいることのアピールに使ったんだって。+4

-0

-

1666. 匿名 2021/01/28(木) 20:42:44

>>1534

四文銭を筆頭に江戸の貨幣たち

「誠に遺憾である」

スマホ始めコンピューターを使わないでいいよ。+3

-0

-

1667. 匿名 2021/01/28(木) 20:47:27

>>1659

ピラミッド、どうも滑車も使ってるみたいだし傾斜システムやスロープでとても最先端な技術で合理的に作ってると思う。

ただ合理的だけど…作業の終わりにビールとパンを振る舞ったりして無理をしてない気がする。

合理的に人間に無理をさせないように作ってて現在より優しい社会っぽいと思った。

+3

-0

-

1668. 匿名 2021/01/28(木) 20:54:17

>>1534

たぶん古代は星がよく見えたから天体の運行がよく解ったんだろう。

月の満ち欠けから12でそれが単位・暦になったんだろう。

たぶん方向も夜空の星や昼は太陽を見て判断しただろうし。+5

-0

-

1669. 匿名 2021/01/28(木) 20:54:35

>>1648

回す軸は直接人力にするよりプーリーとクランクの取っ手にした方が力が少なくて済むと思う。

この時代に糸車があったかどうか知らないけどもしあったならプーリーを利用したと思う。

![古代エジプトの不思議]()

+3

-0

-

1670. 匿名 2021/01/28(木) 20:56:45

>>1648

古代の奴隷数人が、何らかのステアリング状のものを、水平方向に押してる画ならテレビで見たことある

フィクションなのかどうかまではわからないけど+2

-0

-

1671. 匿名 2021/01/28(木) 20:58:00

>>183

やりました!かなり楽しいよ!

ゲームが苦手な場合はディスカバリーツアーとかいう観光メインのモードもあるからオススメ+4

-0

-

1672. 匿名 2021/01/28(木) 21:01:17

>>1647

人間より高価で神聖で大切だから使わなかったのかも。

数が少なかったとか。調教技術が無かったとか。

群れで暮らす草食獣だから例えば一匹が石を踏んで転けてパニクるとあっという間に全頭パニックになってとても危険。

人間を働かせる方が楽。

餌もすごくいるし。

草食獣は肉食獣より大量の餌を食べる。+3

-0

-

1673. 匿名 2021/01/28(木) 21:10:26

>>1645

江戸時代の「傘式地球儀」がめっちゃ面白いよ。

和傘づくりと提灯づくりの技術を応用して作った携帯用折りたたみ地球儀

ガラパゴステクノロジーの地球儀w

軽く嵩張らないので便利。

+6

-0

-

1674. 匿名 2021/01/28(木) 21:11:12

>>1647

たぶん現場までは動物に運ばせても積み上げるときは繊細な作業が必要になるので人になったじゃないかな。1610って積み上げ作業だよね。現在だとクレーンで持ち上げてる場面。+4

-0

-

1675. 匿名 2021/01/28(木) 21:14:48

>>1673

折り畳みにした所が日本人らしさを感じる。江戸時代の頃の海外の人は地球儀を折り畳めるようにして携帯できるようにしよう!とすら思ったこと無かったじゃなかろうか…

昔の海外の地球儀は無駄に超立派で高そうに見える。+9

-0

-

1676. 匿名 2021/01/28(木) 21:26:18

>>1673

凄いテクノロジーですね!

ここの皆さんはホントに博識ですよね。とっても勉強になります!+5

-0

-

1677. 匿名 2021/01/28(木) 21:46:15

>>1654

ピラミッドの中身は全部石が詰まっているんだろうかは子供の頃から疑問。

部屋の数が少ないよね。

中は空間がまだあるのか。

古代の建築方法は現代のビルのように空洞にするのは無理だ詰まっているんだろうかって考えた。

王の間の重力軽減の間が砂を使って作った説があったような。。。昔のことなんで記憶がはっきりしない。。。+3

-0

-

1678. 匿名 2021/01/28(木) 21:57:26

>>1508

未草(ヒツジグサ)も思い出してあげてー。

未の刻に咲くから未草。

睡蓮の和名。本名だと言う人もいる。

外国産・外来種が睡蓮、国産・在来種が未草と言う人もいる。

+4

-0

-

1679. 匿名 2021/01/28(木) 22:04:02

>>1678

エジプトだとブルーロータスかヨザキスイレンだろうね、どちらも綺麗ね。

羊草も可愛い花で好き+6

-0

-

1680. 匿名 2021/01/28(木) 22:11:26

下手だけどシリーズ第2段「もう一度伝われ!」の巻

よくよく考えたら丸太は丸いから回転する。

途中にストッパー的な感じで柱を立てて、その間に敷き詰めて引っ張れば良くない?途中、回転上げるために丸太回す人を配置。![古代エジプトの不思議]()

+8

-0

-

1681. 匿名 2021/01/28(木) 22:19:37

>>1680

絵がカラーになって上達しててこんなん笑うわw

しかもめっちゃ沢山考えたのが伺えて貴方ほんと可愛いな、十分伝わった。

こういう子供の滑り台あるよね、スカート挟んで破いて怒られるやつ+13

-0

-

1682. 匿名 2021/01/28(木) 22:28:15

>>1681

それです!それ!!!

ローラー滑り台の逆バージョン!!

さっきより退化したけどw+3

-0

-

1683. 匿名 2021/01/28(木) 22:31:15

>>1677

ピラミッドの中にはね

夢とロマンが詰まってるの。

あと砂と宝とミイラ+3

-0

-

1684. 匿名 2021/01/28(木) 22:32:20

>>1669

お~

これを絵でみたいなw+1

-0

-

1685. 匿名 2021/01/28(木) 23:00:35

>>1591金の合成はすでに可能だけど採算が取れないので作らないだけだよ

規模は違うけどバイオオイルより地下を掘って石油を産出する方が安くあがるのと同じだ

+2

-2

-

1686. 匿名 2021/01/28(木) 23:12:08

>>1680

回らなくても柱の部分にも丸太を置いた方が良いよ。

隙間に石の角が落ちて引っかかる可能性があるから。

直線の傾斜路は高くなるほど長くピラミッド本体の体積より沢山の土砂がいるからボツ案になった。

傾斜路を短くすると角度が急になって負荷が大きくなる。

下の方は直線の傾斜路で高くなったら螺旋に積み上げた説。

既出の柱を滑車にする方法は角度が急になっても引き上げる事が出来る計算。

初期のピラミッド作りは1680さんのように色んなアイデアが出て試行錯誤したんだろうね。+2

-0

-

1687. 匿名 2021/01/28(木) 23:13:17

>>1685

錬金術は永久機関と同じく製造不可能。

何から金を合成するのさ。+2

-0

-

1688. 匿名 2021/01/28(木) 23:20:45

>>1603未来人が遺跡から萌えフィギュアやゆるキャラやサンリオキャラ見て

古代人はこんな姿だったのかと勘違いするのかね

猫耳しっぽ人間の骨はなぜないのか、宇宙人なのかもと語りあったりして

+3

-1

-

1689. 匿名 2021/01/28(木) 23:53:31

>>1675

ヨーロッパの地球儀が豪華で装飾が多いのは1645さんが言うように教会の権威を示すためもあった。

ヨーロッパで本といえば聖書のことなんだけど、聖書・祈祷書・時祷書などはお金をかけてめっちゃくちゃ豪華に装飾した。

大きくて分厚くて重い。

日本の和書は四経五書や日本書紀でも四つ目綴じのシンプルさ。装飾しても麻の葉綴じなど。

箱を作ったり良い紙を使ったり、装飾紙を見返しに使いこともあるけど。

ので江戸時代あたりには手軽に多くの人が手軽に本が読めた。

侘び寂びと言われるが日本も派手派手が流行った時期が結構ある。

ヨーロッパは地球儀と聖書以外も装飾が豪華な傾向だね。

文化的嗜好の違いってだけでどっちも好き。

豪華本も見てて楽しい。+3

-0

-

1690. 匿名 2021/01/28(木) 23:55:19

>>1686

柱部分にも敷き詰めてる設定なんです!

手抜きしました!!

あと、引っ張る紐をてっぺんの人が持って飛び降りたら反動でビューンって石が持ち上がりそうと思ったの![古代エジプトの不思議]()

+7

-0

-

1691. 匿名 2021/01/29(金) 00:31:02

>>1690

改良されとるwしかし石の重さが何トンもあるので数人では無理だと思うのよ+5

-0

-

1692. 匿名 2021/01/29(金) 00:56:21

>>1691

80kgの人が20kgの重りを背負って25人で飛ぶのです!

※1個2.5トンの計算![古代エジプトの不思議]()

+7

-0

-

1693. 匿名 2021/01/29(金) 01:02:12

>>1680

横に並べた丸太の躍動感w+5

-0

-

1694. 匿名 2021/01/29(金) 01:03:29

>>1692

あははははwまぁ確かにねw計算上はそれでいけるか。

80kgの人を25人集めるのも重りを用意するのも体に当たらないように25人が一斉に飛び降りる技術も考えてみたらもうそこまでしたら普通に引っ張った方が早いとおもえてくるぞwww+6

-0

-

1695. 匿名 2021/01/29(金) 01:05:23

>>1692

飛び降りた人にものすごいGが掛かりそう。

不可で身体を痛めそう。+5

-0

-

1696. 匿名 2021/01/29(金) 01:06:57

>>1687よこ

純金のウンコをつくる細菌がいるにはいる+2

-0

-

1697. 匿名 2021/01/29(金) 01:07:24

>>1692

この時代に80kgの人が何人もいるかなぁ?

もっと人数を増やすか、重りを増やすか。+3

-0

-

1698. 匿名 2021/01/29(金) 01:08:42

結論:やっぱり引っ張ろう+6

-0

-

1699. 匿名 2021/01/29(金) 01:09:07

>>1692

腰取れるわ!笑+4

-0

-

1700. 匿名 2021/01/29(金) 01:12:10

そういえば、昔通りすがりのラグビー選手たちが車の下敷きになった人を数人で車持ち上げて救助したってニュースあったよね。ワゴン車で約2トンらしいけどやっぱりラグビー選手のパワースゴいな。+7

-0

-

1701. 匿名 2021/01/29(金) 01:12:32

>>1692

よく絵を見たら背負ってない?!+3

-0

-

1702. 匿名 2021/01/29(金) 01:13:34

ベルトコンベアー案の方が良かったねw+2

-0

-

1703. 匿名 2021/01/29(金) 01:15:34

皆がツッコミしてて面白いw結構な人数が改定案をちゃんと見てて笑うわw+6

-0

-

1704. 匿名 2021/01/29(金) 01:17:07

こんなに真剣にピラミッドについて語ったのははじめてかもww

しかも面白いし+8

-0

-

1705. 匿名 2021/01/29(金) 01:18:50

>>1697

報酬のパンのカロリーは1個2000カロリーらしいから、けっこうなカロリーだよ!飛ばせるために太らせてたのかも+5

-0

-

1706. 匿名 2021/01/29(金) 01:20:07

>>1705

ちょw何処情報それ、調べてくるわw+3

-0

-

1707. 匿名 2021/01/29(金) 01:22:53

>>1706

年末にやってたピラミッドの7つの謎かたけしの番組w+3

-0

-

1708. 匿名 2021/01/29(金) 01:23:49

>>1705

やっぱり飛ばされるのか…

怖いよぅw+5

-0

-

1709. 匿名 2021/01/29(金) 01:26:24

>>1696

ちょっとググッってみた。成る程。

塩化金から金を分離、濃縮、排出してるのね。

合成というより精製か。

他の元素から金を作り出してる訳ではないが興味深い。

金属のウロコを持つウロコフネタマガイ(スケーリーフット)なら知ってた。

こっちは体内で硫化鉄を合成してる。+5

-0

-

1710. 匿名 2021/01/29(金) 01:26:59

紐の先に木を結んでブランコみたいに降りたらどう?+4

-0

-

1711. 匿名 2021/01/29(金) 01:31:03

岐阜大学で焼いたパンは900グラムの重さ。うちエンマ小麦が600グラム。これは中王国時代に下ヌビアのウルナルティの兵士に割り当てられていた1日の穀物とほぼ同じ量、つまり、ラードなども入っているけれど、600グラムのエンマ小麦があれば、岐阜大学で焼いたようなパンは1日1個は焼ける。エンマ小麦は他の小麦に比べるとカロリーが高く、単純計算で2170カロリー。

ギザのお膝元では、じつに6.5リットルの素焼きの壺で焼いていたため、おそらく1.5キロ~2キロくらいのパンが焼ける(このベジャ壺は、ギザ特有で、他のところからはほとんどまったく発見されていない)。「ピラミッド・タウン」の営舎(Galleries)に付属するパン工房では、約23個の壺を置いて焼く場所がある。営舎にはおそらく40人から50人の人が寝泊まりしていたと推測しているけれど、1日、2回焼けば、人々をまかなうことができる。

仮に1日に1個の配給があったとして、パンのカロリーだけで、じつに4700カロリー。それにビールや、羊や山羊の肉(ごくごくまれに豚、場所によっては大量の仔牛)を含めると、彼らの食生活は非常に高カロリーのものとなる。高カロリーの食事をし、ナイルアカシアの炭という高エネルギーを大量に消費し(発掘され、分析された炭の96パーセント以上)、それによって、ピラミッドを建造したのであれば、大量消費社会に支えられた巨石建造物の姿が浮かんでくる。

エジプト考古学者, 名古屋大学高等研究院准教授, 米ナショジオのエクスプローラー. ピラミッドの研究調査を行なっている河江さんがおっしゃってる…

やっぱり飛ばされるのか、侮れないなエジプトパン+5

-0

-

1712. 匿名 2021/01/29(金) 01:35:04

>>860

なぜ女性

男性は?+2

-1

-

1713. 匿名 2021/01/29(金) 01:35:53

今の流れ的には、我々がbefore クフ王ピラミッドの古代人で、自分らの叡智?であのピラミッド作ろうとしてる人類みたいw

こうじゃね?違うんじゃね?

計算部隊は⁈

おーい作画してくれー!

うーんやっぱりこっちの方が…

みたいな。+8

-0

-

1714. 匿名 2021/01/29(金) 01:36:30

>>1710

こういうことか...!![古代エジプトの不思議]()

+6

-0

-

1715. 匿名 2021/01/29(金) 01:38:13

>>1711

科学的に飛ばされた可能性の根拠が浮上したわけですね(笑)+5

-0

-

1716. 匿名 2021/01/29(金) 01:38:31

>>866

暖かい国は熱を発散させるために体表面積が小さく小柄なんでしょ

逆に寒い地域の動物や人間は熱を逃さないために体表面積を大きくした

+1

-1

-

1717. 匿名 2021/01/29(金) 01:38:50

え、太陽の船ってもしかしてw+4

-0

-

1718. 匿名 2021/01/29(金) 01:39:11

>>1707

マジだったわw+3

-0

-

1719. 匿名 2021/01/29(金) 01:39:29

>>1705

このサイトかな。

パン一個2000カロリーって意味じゃなくて、トータルで2000カロリーぐらいのパンが数個、配給されてると読んだけど。

現代の成人男性の摂取カロリーが2500カロリー。

パンの他にビールやお肉も配給されてたけど、文明の利器にまみれた現代と運動量が違うからなぁ。

![ピラミッドを通して人間の偉大さに立ち向かう|エジプト考古学者 河江 肖剰|三洋化成ニュース№512 | SANYO CHEMICAL MAGAZINE]() ピラミッドを通して人間の偉大さに立ち向かう|エジプト考古学者 河江 肖剰|三洋化成ニュース№512 | SANYO CHEMICAL MAGAZINEwww.sanyo-chemical.co.jp

ピラミッドを通して人間の偉大さに立ち向かう|エジプト考古学者 河江 肖剰|三洋化成ニュース№512 | SANYO CHEMICAL MAGAZINEwww.sanyo-chemical.co.jp「Sanyo Interview」は三洋化成のPR誌『三洋化成ニュース』で掲載しているインタビュー記事です。各界で活躍されているゲストの方をお招きし、取り組まれている活動や歩んでこられた道などについてご紹介しています。

+4

-0

-

1720. 匿名 2021/01/29(金) 01:39:29

>>1717

えwそういうこと!?+4

-0

-

1721. 匿名 2021/01/29(金) 01:39:37

>>1714

おぉ、ブランコ設置

身体的にはグッと優しくなったぞw

こ、これならヤル気も…

↑

石引っ張り部隊(重石係)+4

-0

-

1722. 匿名 2021/01/29(金) 01:40:13

>>1719

そうそうその方だった、かいつまんでコピペしたよ+1

-0

-

1723. 匿名 2021/01/29(金) 01:40:40

>>1717

なんかに気付いた人がいる笑

(え?本当にそうかよw)+3

-0

-

1724. 匿名 2021/01/29(金) 01:42:10

>>1721

船にしたら石も積めるんじゃないか!?重りの用の+4

-0

-

1725. 匿名 2021/01/29(金) 01:42:50

>>1724

だからそれが!+2

-0

-

1726. 匿名 2021/01/29(金) 01:43:12

明日も仕事なのにwww

面白すぎて寝れないw+4

-0

-

1727. 匿名 2021/01/29(金) 01:43:36

>>1725

太陽の...!+2

-0

-

1728. 匿名 2021/01/29(金) 01:44:19

>>1726

ほんとだよwどうしてくれんだ。

夜中に面白すぎだろw+4

-0

-

1729. 匿名 2021/01/29(金) 01:44:20

我らの叡知でピラミッド建造の謎を解明できたね✨+5

-0

-

1730. 匿名 2021/01/29(金) 01:45:51

>>1724

うんうん、先の絵だと脇にもロープ引っ張り部隊がいるし、ブランコもちょっと大勢プラス石が載せられるくらいの、まぁ船型の…

あ、誰か来た…

(アサシン)+3

-0

-

1731. 匿名 2021/01/29(金) 01:47:01

油撒き隊の姿が見えないようだが+4

-0

-

1732. 匿名 2021/01/29(金) 01:49:05

>>1730

(解明しちゃヤバかったのかな)コソッ+2

-0

-

1733. 匿名 2021/01/29(金) 01:53:35

>>1700

今、記事探して読んだら約1.5トンの車両を数人で持ち上げたらしい+3

-0

-

1734. 匿名 2021/01/29(金) 01:54:16

奈良の大仏を建てる時も、設計したり指揮したり調達の手続きをしてる事務方と力仕事担当は配給される玄米の量が倍ぐらい違うって

歴史ヒストリアで見た。+4

-0

-

1735. 匿名 2021/01/29(金) 01:54:32

>>1731

どこぞで油売ってんだろ!

(サボってる)+8

-0

-

1736. 匿名 2021/01/29(金) 01:54:36

ピラミッド建設だけじゃなくて太陽の船までの新説がガル民で出来上がってしまったw+6

-0

-

1737. 匿名 2021/01/29(金) 01:55:08

意外と人力見くびってたような気がしてきた

ピラミッドやっぱり人力で出来たんだわ!

スゴいわ人類+6

-0

-

1738. 匿名 2021/01/29(金) 01:56:08

>>1734

奈良でも飛ばされてたのかもね+3

-0

-

1739. 匿名 2021/01/29(金) 01:57:13

>>1735

油撒きたい油撒きたい言ってたくせにw+8

-0

-

1740. 匿名 2021/01/29(金) 01:57:19

>>1735

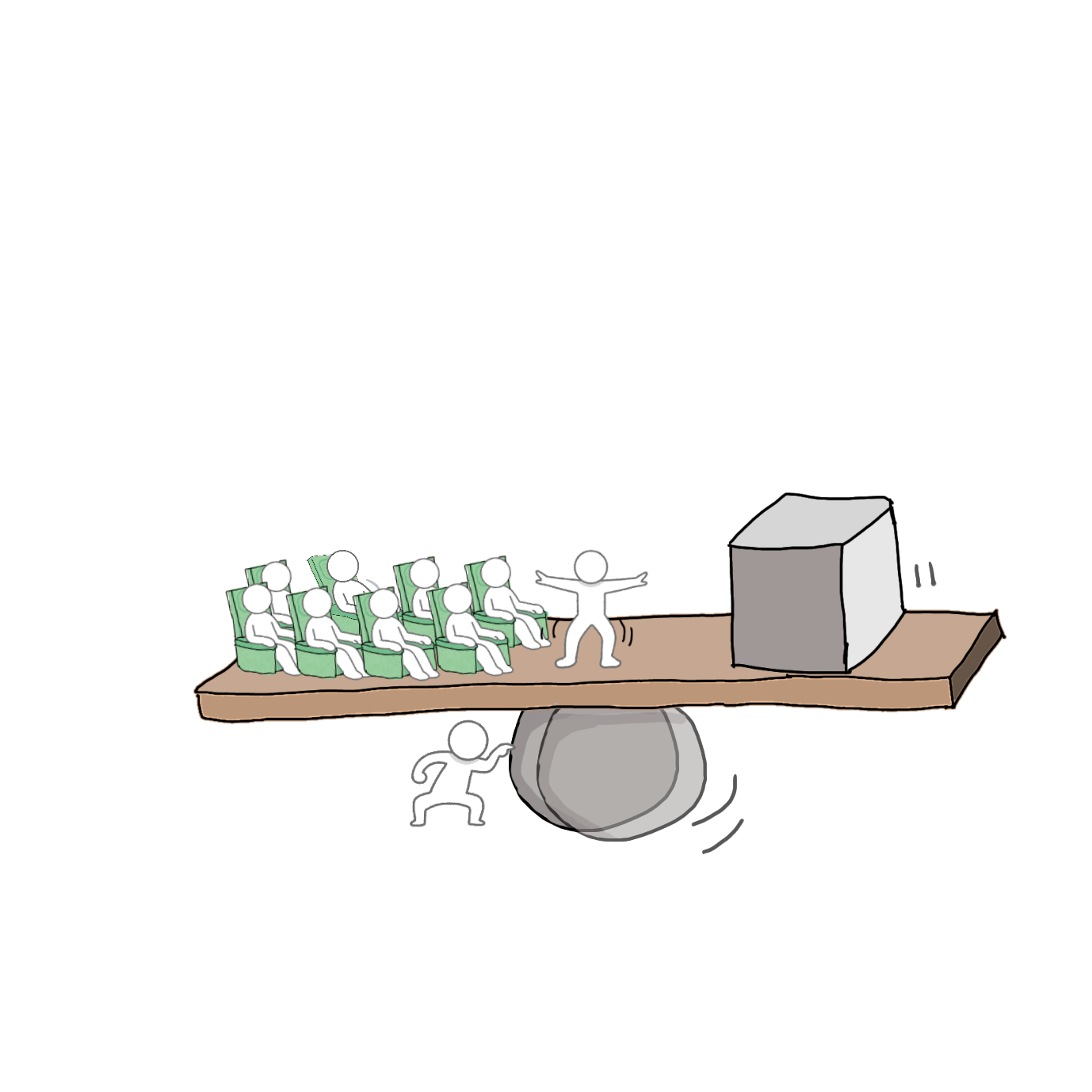

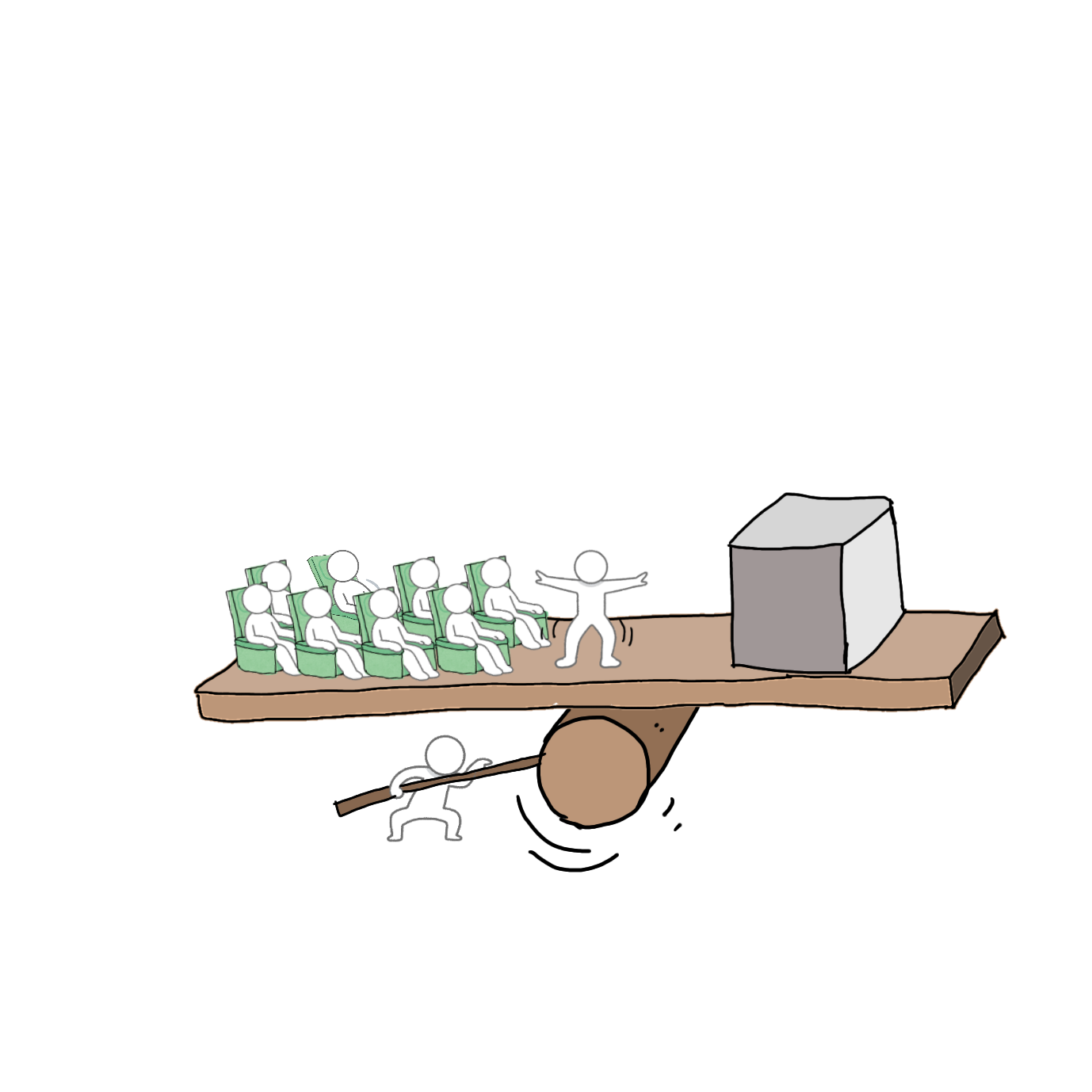

座布団一枚!+5

-0

-

1741. 匿名 2021/01/29(金) 01:58:34

>>1738

奈良まで巻き添えにw+4

-0

-

1742. 匿名 2021/01/29(金) 01:59:44

面白いけど、さすがにもう寝なきゃ!!

明日もみんな来る?(もう解明しちゃったけどw)

楽しいトピで最高😃⤴⤴+6

-0

-

1743. 匿名 2021/01/29(金) 02:04:06

>>1742

ちょくちょく覗くと思うw面白いし

楽しかったままおやすみなさい、明日もお仕事頑張って!+5

-0

-

1744. 匿名 2021/01/29(金) 02:47:43

>>893

熊本の元の漢字は隅本

コマモト

これも高句麗の人々って意味がなまってこうなったという+1

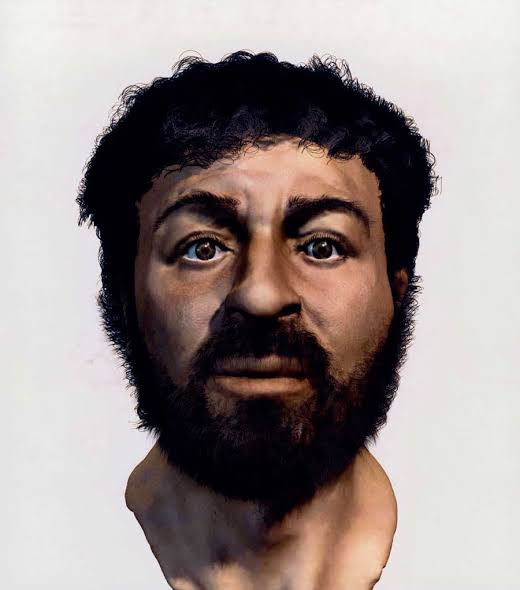

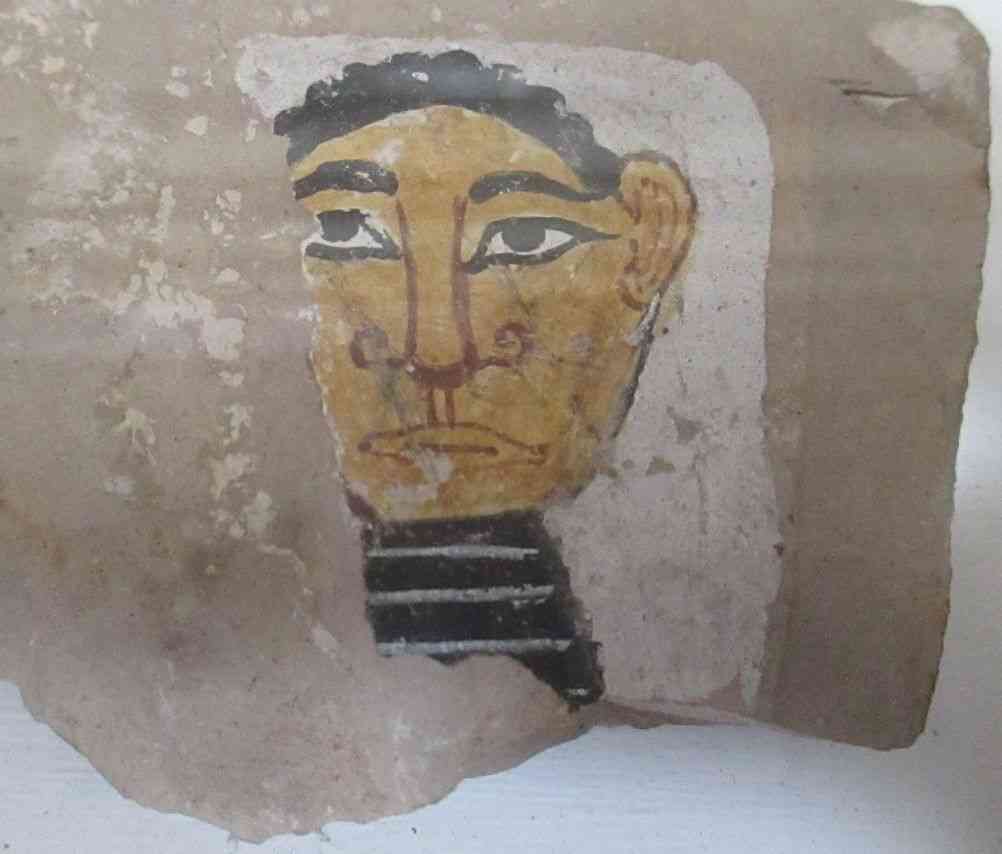

-2

-

1745. 匿名 2021/01/29(金) 04:35:41

>>1685

現宇宙は約100種の元素=原子で造られており、元素達は融合分離を繰り返しリサイクルされてきたし、今後もリサイクルされ続ける。

宇宙の始まり仮説ビッグバン138.2億年前から徐々に冷えて元素が集合する星々が生まれ、その内の巨大星の超高温高圧から元素番号79のAu=金が生まれたと仮説&推測されているが証明されてない。

地球含む太陽系が、かつての星々の残骸からリサイクルされ生まれたのは約46億年前で、太陽系の熱&圧力では金は生まれないよ。よって宇宙から飛来した地球にある金は国際基準プールの約4杯分程度しかなく、鉄より重い重金属の金は金以外の他の元素と結合せず単体でのみ存在し、金の化合物(24金以下の合金)は金と他の元素とくっついてるだけで、1064度の高温で溶かすと24金の液体となり集合し冷えると24金の塊となる。又、金は全生物が食べても体に吸収されずそのまま排泄される。

金は2700度で加熱すると気体となるけど、気体の金も他の気体元素と結合しなく、気体の金は24金で光を当てるとキラキラ輝くよ。太陽の中心温度1600万度でも生まれない金は人工的に造れないよ(地球の全物質が気体となるので錬金術不可)。

金を精製する微生物は元々あった金元素と他の元素を分離してるだけで、1グラム(1円玉の重さ)の金は最長3キロメートル弱の金糸となり、最薄2万分の1ミリの金箔は、畳1枚程となるのは金が他の元素と結合しないからで、金は錆びないし経年劣化もしない。

+2

-1

-

1746. 匿名 2021/01/29(金) 05:51:01

>>1705

パンは30種類はあったらしいね。カロリーは知らなかったが。玉ねぎやにんにく挟んだものや蜂蜜やチーズなど。なかなか美味しそうなラインナップだ。生地の粉も変えて。

+3

-0

-

1747. 匿名 2021/01/29(金) 08:18:03

>>1716

日本男性に限ってだけど、転勤族の私の目には南の男性は大柄で北へ行くほど小柄な印象ある+1

-0

-

1748. 匿名 2021/01/29(金) 08:27:07

>>1747

身長でいえば男女ともに平均値が一番高いのは秋田県らしいよ+2

-0

-

1749. 匿名 2021/01/29(金) 08:29:41

>>1681

あれか

下に落ちる重力のせいでむしろ余分に労力が増しそうな気もする…+4

-1

-

1750. 匿名 2021/01/29(金) 08:33:42

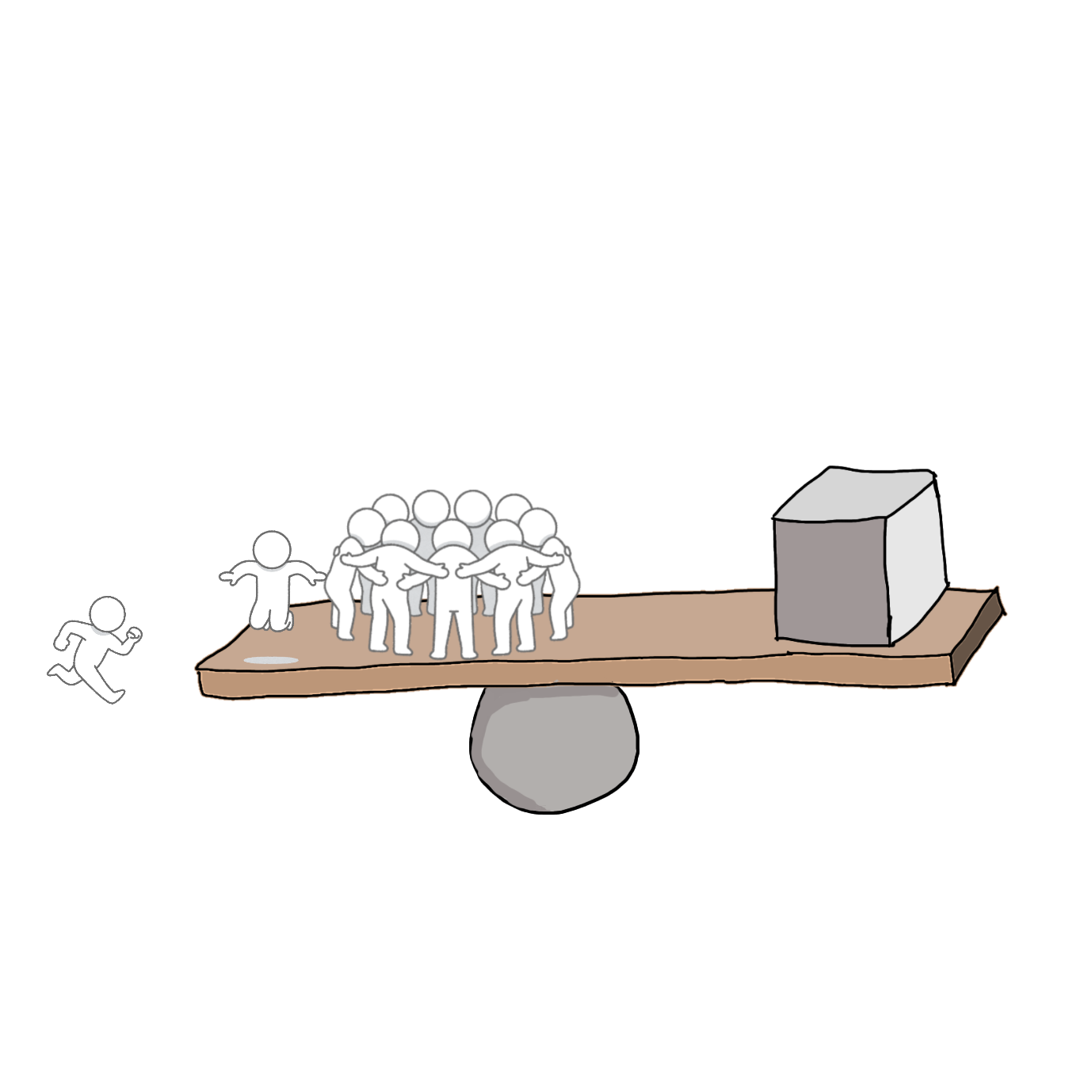

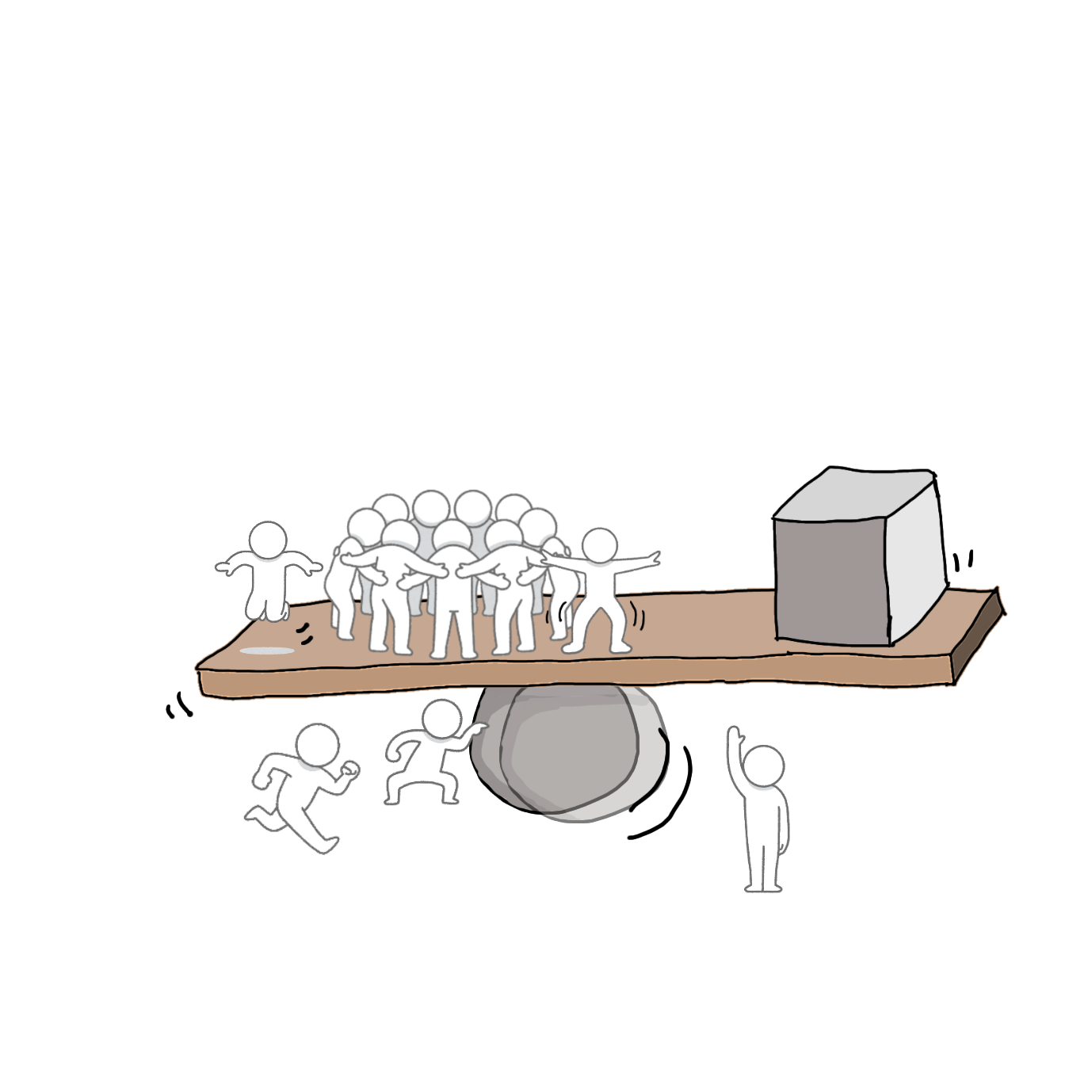

挑む式のシーソー使ったらどうかな+5

-0

-

1751. 匿名 2021/01/29(金) 08:34:07

>>1750

移動式のシーソーと書こうとした+4

-0

-

1752. 匿名 2021/01/29(金) 08:34:51

>>1713

カロリー計算まで始まってるしw+4

-0

-

1753. 匿名 2021/01/29(金) 08:36:00

>>1750

挑む...!?

どんなシーソーなのか考えたら笑える+5

-0

-

1754. 匿名 2021/01/29(金) 09:25:53

>>917

目だけで判断はできないし

目に正しい情報が出る訳ではないしね

一見判り辛いところや見えないところにたくさんあるよ

+1

-1

-

1755. 匿名 2021/01/29(金) 09:28:58

>>184

やはり布で身を覆うのが嗜みだったのかな

+2

-0

-

1756. 匿名 2021/01/29(金) 09:39:34

>>1746

現代のパン屋さんでもそんなに置いてない所多いのにね、負けてるわ現代+3

-0

-

1757. 匿名 2021/01/29(金) 09:46:57

>>1750

また新たな道具が発明されたのかと思った。

昨日の夜も道具の発案からピラミッド建設があったような流れだったけど

新たな道具が発明されると試行錯誤してまたピラミッドが建設しまうw+5

-0

-

1758. 匿名 2021/01/29(金) 11:02:27

>>1750

挑む式なら良いかもしれん

何故なら

挑まない式シーソーならもう試したんだ…

アレはダメだった

道具自体にヤル気がなくて+6

-0

-

1759. 匿名 2021/01/29(金) 11:16:10

>>1589

誰かに似てるぞ、山田孝之とか。+4

-0

-

1760. 匿名 2021/01/29(金) 11:32:56

>>1756

1746です。

たぶん30種類全部一気においてたわけじゃないと思う。1日に並ぶのは数種類だけじゃないかな。

蜂蜜のパンが美味しそうで食べてみたい。

たぶん庶民には蜂蜜とビールって希少そうだから喜んで参加したんだろうね。

貴族はビールは毎日飲めたけど庶民は10日に1回ぐらいの割合だって。それがピラミッドの建設のお手伝いしたら毎日でも飲める(笑)+5

-0

-

1761. 匿名 2021/01/29(金) 11:42:34

ローマ帝国時代はこういう風に積み上げていったらしい。![古代エジプトの不思議]()

+6

-0

-

1762. 匿名 2021/01/29(金) 11:42:40

>>1669

こーゆー車というか、輪はどこかで出土してたよね。

何処だったかすぐ答えられなくてごめんだけど、

どこかの国で、出土した花瓶として展示されてるはず。

輪を寝かせて、真ん中の所に花をさすって。

ウソだ〜と思ったから印象残ったけど。

アンティキティラ島の機械に似た輪っかだったよ。+3

-0

-

1763. 匿名 2021/01/29(金) 12:04:08

>>1677

砂を使って作ったということは、外側の枠組みから作って、後に内装かな?

部屋はまだあるらしいですね

なかなか調査させてもらえないと考古学者達は言ってますね。+3

-0

-

1764. 匿名 2021/01/29(金) 12:07:37

古代ギリシャ人が作った科学計算機。

アンティキティラデバイス。![古代エジプトの不思議]()

+4

-0

-

1765. 匿名 2021/01/29(金) 12:07:42

>>1755

メジェドさまにとって、あれは最高のオシャレなのでしょう!+3

-1

-

1766. 匿名 2021/01/29(金) 12:15:42

>>1764

おおお!

コンピュータ部品と言われてるけど

見ようによっては車輪やタイヤのホイールにも見えるんだよね…

しかし、あの時代にコンピュータあったのか…

![古代エジプトの不思議]()

+4

-0

-

1767. 匿名 2021/01/29(金) 12:22:50

ピラミッド作った現場の人も仕組みも良くわからないで器具を使いながら作っただろう。

私達が仕組みもよく解らないパソコン使いながら仕事してるように。

そう考えると理系は昔から理系で開発者はどの時代にも居るんだなぁ…

レオナルド・ダ・ヴィンチが残したクレーンの設計図は殆ど現在のクレーンと構造が一緒らしい。

レオナルド・ダ・ヴィンチは理系(医学にも通じてた)なのに絵も上手くてわけわからん。

しかも1858年解剖学の古典的テキスト『グレイの解剖学』が刊行されて以来、腸間膜は複数の独立した構造から成ると医学生は教わってきたが2015年にレオナルド・ダ・ヴィンチの解釈、腸間膜は一つの連続した器官の方が正しいと立証される。

2015年って最近…

+6

-0

-

1768. 匿名 2021/01/29(金) 12:28:16

>>1126

男前だね

+2

-0

-

1769. 匿名 2021/01/29(金) 12:32:29

>>1766

最後の希望。未だに解明されないオーパーツ。

コンピューターっていうより精密機械。天体観測機。精度は1/37000000らしい。

ほかのオーパーツは解明されてしまった…

+5

-0

-

1770. 匿名 2021/01/29(金) 12:40:17

>>1767

レオナルド・ダ・ヴィンチはロクに学校も行かなかったのかな?

天才だよね。同じ様に天才が古代にも居たんだろうな。+6

-0

-

1771. 匿名 2021/01/29(金) 12:53:30

>>1757

もちろん考えた挑む式シーソー!![古代エジプトの不思議]()

+10

-0

-

1772. 匿名 2021/01/29(金) 12:56:01

>>1767

2015年に立証される

後から後から立証されていくからね…

今、こう言われてもいても、また今後

将来、説が変わることがあるよ。+3

-0

-

1773. 匿名 2021/01/29(金) 12:58:48

>>1771

www

貴方絵心ありすぎてやばいw+7

-0

-

1774. 匿名 2021/01/29(金) 13:01:26

>>1760

確かに日替わり定食的な感じかもしれないね、でもカロリー高いんだよね?

一個が2000カロリーってやばいw+4

-0

-

1775. 匿名 2021/01/29(金) 13:03:50

>>1758

試した事に驚きだよw+4

-0

-

1776. 匿名 2021/01/29(金) 13:05:43

>>1770

現在進行形でこのトピにも天才がいて面白くピラミッド建設が展開されているよ+6

-0

-

1777. 匿名 2021/01/29(金) 13:23:30

>>1747

個人的にそれは地球の自転の遠心力ではないかと思うけど違うだろうか。

沖縄と北海道だと同じ人でも体重が若干変わるように引っ張られている気がする+2

-0

-

1778. 匿名 2021/01/29(金) 13:29:22

>>1680

上手!+3

-0

-

1779. 匿名 2021/01/29(金) 13:32:45

>>541

逆に言えばその頃から進歩していない超、古典的で原始的なんだね

怪我や病気の予防やその治療が必要なことから抜け出せていない

+2

-0

-

1780. 匿名 2021/01/29(金) 13:33:24

>>1771

絵の分かりやすさで全てが許せるw+6

-0

-

1781. 匿名 2021/01/29(金) 13:47:17

>>1774

2000カロリーのパンで調べたら…

シアトルのベーカリー「Cinnabon」のシナモンロール2.27個で2000カロリーらしい。日本でもシナボン、売ってたから貼っとく。

アメリカ人が太るわけだ。ピラミッドを作るわけでもなく高カロリー食。![古代エジプトの不思議]()

+9

-0

-

1782. 匿名 2021/01/29(金) 13:51:30

>>1752

そうそう

昨夜の各部隊は精鋭揃いで

重石の計算もそうなんだが

カロリー計算もウチの計算部隊なんだ

各部隊の隊員は毎日募集してる

自分の意思と好みで勝手に参加するシステム+7

-0

-

1783. 匿名 2021/01/29(金) 13:55:08

>>541

私は何かわかるような気がするよ。きっと社会が腐敗したんだよ。世の中が安定して停滞した。上も下も。

古代ローマが滅んだ理由は色々推察されてるが…今の日本の状況と似てる。

上は世襲制になって下はローマの一員であるローマを支えるって気概が薄くなり上から貰うことばかり考える。※ローマ貴族は人気取りによくご飯を振る舞ったりコロッセオで剣闘士等の戦いに市民を招待して娯楽を提供してた。+2

-0

-

1784. 匿名 2021/01/29(金) 13:57:55

>>1716

逆だよ。代表面積が大きい方が体温を発散できるよ。黒人の体型を思い出して。彼らは頭は後ろに長く顔は前に突きだしてるでしょ。この方が頭に熱が篭らず暑い空気が鼻腔や口腔内で冷やされて体内に熱が籠らない。手脚が長いのは早く走れる利点だけでなく、体表面を大きくして熱を発散させられるから。

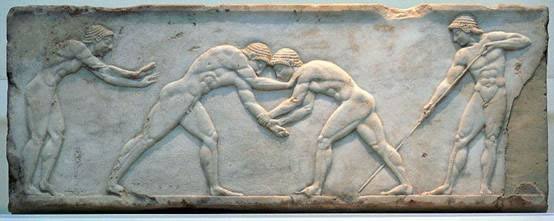

対して最も寒冷地適用を果たした新モンゴロイドを思い浮かべてみて。額が狭く絶壁なのは、頭を温かい中心部に近付けて脳を冷やさないため。顔が扁たいのも凹凸を減らして凍傷を防ぐため。凍傷って指みたいに細い場所から始まるでしょ?東洋人が指も手脚も太く短いのはそのためだよ。凹凸を減らして体温を保持してる。

日本人は新旧モンゴロイドが半々くらいの混血だから、たまに黒人か東南アジア人のように手脚が長い人もいるけど、そっち系の部活の友達の足の指の長さに驚いたことがある。他の子はみんな短いからその子が異様に感じてみんなで笑ってたんだけど、グローバルな視点で考えたらイレギュラーなのは私達の方なんだよね。+2

-0

-

1785. 匿名 2021/01/29(金) 14:00:36

>>1781

これってそんなにカロリー高いんだ…+5

-0

-

1786. 匿名 2021/01/29(金) 14:03:38

>>1781

カロリー高いけど美味いんだよなーコレ!レギュラーサイズとミニがあって、レギュラーサイズの方がフワフワしてて、中心あたりはアイシングとシナモンでネチネチ感があり激ウマ。

あんな食べ物かつては日本になかったし、今でもこれ以外に存在しない。シナモンロール自体はよく見かけるようになったが、もっと食事パン的要素がデカい。何故シナボンのようなのを作らないのか!カッサカサだぞ!シナモンもアイシングも全然少ない!!+4

-0

-

1787. 匿名 2021/01/29(金) 14:09:20

>>1772

腸間膜は1858年の解剖では上手に切れなかったんだろうと予想されてる。

2015年に一つの連続した組織じゃないか?って疑問に思って立証した人は大腸手術をたくさんする外科医で手術するうちに不思議に思ったんだって。

それで調べてるうちにレオナルド・ダ・ヴィンチの腸間膜をひだが複雑に重なり合ったその人が考えた通りの素描を見つける。実際、丸々取り出してみたら連続した一つの組織だった。

だからたぶんこの説は変わらないと思う。

考古学にもっと理系が入れば解決することもあるじゃないかな。たぶんレオナルド・ダ・ヴィンチの腸間膜の素描を文系が見ても凄いな〜ぐらいで現在の学説と違うって誰も気づかなかったじゃ…

お医者さんがもっと早く見てたらアレ?連続した器官じゃなくて独立した器官だそ?って疑問に思ってもっと早く解明した気もする。+2

-0

-

1788. 匿名 2021/01/29(金) 14:13:17

>>1786

じゃあエジプトの2000カロリーのパンも美味しかったのかも。ジューシーで。あの頃、バターあったのかな。

美味しいパンとビールか…楽しそうだな。ピラミッド作り。

+7

-0

-

1789. 匿名 2021/01/29(金) 14:17:21

>>1785

私は食べたこと無いけど群を抜いて高カロリーパンで有名らしい。

ほかのシナモンロールはもっとカロリー低い。あくまでシナボンのシナモンロールクラシックが高カロリー。

ちなみにキャラメルピーカンは1つで1080カロリーだった。+6

-0

-

1790. 匿名 2021/01/29(金) 14:17:29

>>1784

その地に適した形質だから、イレギュラーってことではなかろうて。寒冷地対応済みモンゴロイドは日本人(日本人は南方とも混ざりまくってるので一部)だけじゃないよ。イヌイットもそうだし、別民族も沢山ユーラシア北部に分布してる。各地にそういうイレギュラーがいて全部をカウント、そしてみんなで人類として形成してる。

あなたの言い方でイレギュラーの対義語とするならレギュラーになるんだけど、極暖地に適した形質のアフリカ人みたいなのをレギュラーとする?のも謎なわけで。それはそれで極暖地仕様という特殊発展になってんじゃん?ていう。+2

-0

-

1791. 匿名 2021/01/29(金) 14:25:27

>>1788

またピラミッド作りに魅入られた人が出てきたw

ちなみにメソポタミア文明にはバターが存在するのでエジプトにも伝わってそうだよ。

しかも再現した方は最古の料理でのメソポタミアのバターケーキは使うバター量が200グラムw

見た目は最高に美味しそうだけどカロリー絶対鬼だわw

![世界最古メソポタミア料理のバターケーキ作りに挑戦!その完成度と味やいかに!? | FUNDO]() 世界最古メソポタミア料理のバターケーキ作りに挑戦!その完成度と味やいかに!? | FUNDOfundo.jp

世界最古メソポタミア料理のバターケーキ作りに挑戦!その完成度と味やいかに!? | FUNDOfundo.jp現在発売中の書籍「子育て陰陽師」の著者である真楠ヨウ(@yomakusu)さんが、なんと世界最古であるメソポタミア料理のバターケーキ作りに挑戦しTwitterで話題になっています! いっけなーい!恐怖

+3

-0

-

1792. 匿名 2021/01/29(金) 14:27:24

>>1789

ヤマザキパンでもハイカロリーパンあるよね、甘くて美味しいけど1300カロリーとかあるよw+6

-0

-

1793. 匿名 2021/01/29(金) 14:48:59

>>1769

1764にあるように解明されてる。

計算機という意味ならコンピューターとよんでいいかも。

天体計算機

![古代エジプトの不思議]()

+2

-0

-

1794. 匿名 2021/01/29(金) 14:49:17

>>1792

やっぱ炭水化物って凄い

安くてエネルギー(熱量)あって

計画的農耕で計画的に確保できる

タンパク質は?問題を考慮しなければ

肉なんかより効率いいんだね+6

-0

-

1795. 匿名 2021/01/29(金) 14:57:01

>>1794

長く貯蔵できるのも利点。

農耕が始まってから富を蓄える考えができてきた。

とジャレド・ダイヤモンド博士も言ってる。+4

-0

-

1796. 匿名 2021/01/29(金) 14:59:05

>>1771

挑んでるなー!!笑

本来の移動式も汲んでる

(下の丸石で移動可)+6

-0

-

1797. 匿名 2021/01/29(金) 15:11:17

>>1795

関係なくしかも唐突で済まんが、イギリス料理が不味いひとつの由縁を思い出した。

あの地域は昔、必ずしも新鮮な肉が手に入らなかったせいで、もちろん食感考慮もクソもなく、先ずは手に入った食材(古い肉)をとにかく食べられる形にするのが大事だから、カチカチに焼き過ぎるくらいのローストビーフが伝統料理として今に残ってる、とかって話を思い出した。+4

-0

-

1798. 匿名 2021/01/29(金) 15:13:52

>>1791

バターあったのか!!

じゃあ2000カロリーのパンはきっとバターたっぷりだな。昔のクロワッサンみたいにジュワッとバターがしみ出て美味しいじゃないかな。

ピラミッド作りって昔の子ども会の資源回収みたい。子どもがリヤカー引いて集めるから一見、重労働そうだが交代で話しながらやるし低学年のときはリヤカー引きたくてたまらなかった(高学年からしか引けない)

終わるとジュースとスナック菓子を貰って神社で食べて帰る。今の子はジュースとお菓子目当てに資源回収しないだろうな〜

自由参加だったけどどうせ暇だし友達も居るから行ってた。+6

-0

-

1799. 匿名 2021/01/29(金) 15:17:01

>>1797

その後に産業革命が起きて工場で男女ともに働くので料理をする時間や食べる楽しみを排除していくしかなかったとか色々な要因が揃っちゃったんだよね+4

-0

-

1800. 匿名 2021/01/29(金) 15:18:47

>>1797

イギリス料理+炭水化物でトースト・サンドイッチ連想した。

イギリスの伝統料理、サンドイッチの具がトースト。パンの間にトーストした食パンを挟む。

まあ同じく炭水化物を挟んだ焼きそばパンやコロッケパンがある日本が言えることじゃないかもしれないが(笑)+5

-0

-

1801. 匿名 2021/01/29(金) 15:21:55

>>1798

シアバターもあるしカカオバターもオリーブオイルもあるよ!

しかも蜂蜜や塩があるなら肉や魚の保存も出来る!

農業も盛んでオクラやモロヘイヤ、ドライフルーツ等美味しい物がたくさんあるから食べ物は美味しいと思うわ。

子供会の資源回収w言い得て妙だw+5

-0

-

1802. 匿名 2021/01/29(金) 15:24:22

>>1799

あーそうだ、その下地に産業革命だね!

食物供給網を効率化とか近代化する前に、産業に注力してしまったから、食文化だけが置き去りと。+3

-0

-

1803. 匿名 2021/01/29(金) 15:29:20

>>1801

ええ!それは絶対に美味しい。

+4

-0

-

1804. 匿名 2021/01/29(金) 15:32:46

>>1800

確かに、基本的には炭水化物オン炭水化物もなんのその、な日本人が言えた義理ではないw

が、トーストサンドが生まれる背景ってさ、具材なけなしなこともまぁあるんだよ…ってことを物語ってる感じ。そりゃ無いときは無いこともあるけどさ、スライス状チーズくらいあるだろ⁈てとこが、無いってことなんだから興味深いわ。←発想誕生の時点な+3

-0

-

1805. 匿名 2021/01/29(金) 15:34:24

>>1797

イギリスは緯度も他のヨーロッパ諸国のグルメ大国と比べると

北側にあって寒いから農作物もろくに育たない説も聞いたことがある。+4

-0

-

1806. 匿名 2021/01/29(金) 15:36:53

>>1783

コロッセオ恐ろしいよ…

奴隷同士で性行為させたりとかさ

映画だったかな+2

-0

-

1807. 匿名 2021/01/29(金) 15:37:58

>>1804

絶望のパスタというものもあるね

好きけどw+3

-0

-

1808. 匿名 2021/01/29(金) 15:41:14

>>1741

奈良といえば、古代エジプト人っぽい奈良県民発見した。![古代エジプトの不思議]()

+8

-0

-

1809. 匿名 2021/01/29(金) 15:42:10

>>1805

基本的に育つ作物が少ないね、根菜とケールと麦ぐらいじゃないのかな。

パンだって庶民が食べられるようになったのは近代でそれまで農民は蕎麦の実とか大麦のお粥みたいのが主食だったし。

植民地から沢山の食材が入ってきても一般市民や農民の口にはなかなか入らなかったはず+3

-0

-

1810. 匿名 2021/01/29(金) 15:42:16

エジプトだけじゃないけど国境がモノサシで線を引いたように真っ直ぐだよね+4

-1

-

1811. 匿名 2021/01/29(金) 15:43:25

>>1771

私の誤字がこんなことにwなんか嬉しいww+5

-0

-

1812. 匿名 2021/01/29(金) 15:45:20

>>1805

緯度も案外北なんだよねあそこ。最近の異常気象では分からんけど、本来は夏でも結構涼しいか寒かった記憶。+4

-0

-

1813. 匿名 2021/01/29(金) 15:46:38

>>1771

ハラハラするなあ+4

-0

-

1814. 匿名 2021/01/29(金) 15:47:45

>>1808

奈良からエジプト寄せするなw+5

-0

-

1815. 匿名 2021/01/29(金) 15:51:23

>>1771

石の着地点どうすんのよ、石欠けちゃうし人が下敷きになりそうだしで色々怖いわw+4

-0

-

1816. 匿名 2021/01/29(金) 15:54:37

>>1806

剣闘士が闘ってたのを娯楽として見てたみたいだよ。たぶん私達がスポーツ観戦してるような感覚じゃないかな。今と違って本当に命を奪われることもある…

剣闘士って戦争捕虜や主人に反抗的な奴隷が売られてなったんだって。不可解なことに自由市民も自分から進んでなる事もある。

ただ勝ち続けてたら富と名声を得て人気者になって剣奴じゃなくなった。+5

-0

-

1817. 匿名 2021/01/29(金) 15:54:51

>>1804

貧しさは良く伝わった、挟むものが無いって絶望的だ。

でも食べないとお腹は空くから頑張ってトースト挟んでみたってのが泣ける。

日本で例えるならお粥ライスみたいなもんだわ

バイトの給料日前の苦学生でもしないだろってメニューだよね+3

-0

-

1818. 匿名 2021/01/29(金) 15:56:42

>>1806

極悪人と猛獣とかもあったみたいよ猫科の大型のやつとかね+2

-0

-

1819. 匿名 2021/01/29(金) 15:57:17

>>1810

それはヨーロッパが庶民地支配するときに現地の人の居住関係なく話し合いで地図上で線引いて分割したからって高校の時の先生が言ってた。

+5

-0

-

1820. 匿名 2021/01/29(金) 16:00:45

>>1813

下が丸いのはいいんだけど

安定感を欠いて

あらぬ方向へグリンってなりそうw

ほんで下敷きになる人が…

昨夜の移動ホコ?の下敷きじゃないけど

(数ページ前の昨晩レス参照)+2

-0

-

1821. 匿名 2021/01/29(金) 16:02:44

>>1810

あれはベルリン会議以降に列強国主にイギリス他EU加盟国)によるアフリカの分割で利害を公平に分けた結果らしい。

だから元々住んでいる人達の意見はガン無視なので現在でも争いが絶えない理由の一つになってるんだよ+4

-0

-

1822. 匿名 2021/01/29(金) 16:14:48

>>1816

コロッセオは

半裸でやってたんだっけ?

人間同士なら真っ裸もあるよね

シングルまたは団体戦の取っ組み合い

シンプルだけど盛り上がるかも

(観戦者にはこれが娯楽だから)

片方が倒れて戦闘不能もしくは死

これで決着+2

-0

-

1823. 匿名 2021/01/29(金) 16:25:03

>>1796

こういうことですね!?![古代エジプトの不思議]()

+9

-0

-

1824. 匿名 2021/01/29(金) 16:26:58

>>1823

いやいやw上の人々グラグラしてて怖いわw+6

-0

-

1825. 匿名 2021/01/29(金) 16:37:22

>>1818

海を作って軍艦を浮かべて海戦をしたのは凄え+1

-0

-

1826. 匿名 2021/01/29(金) 16:45:15

>>1822

全裸で競技をしてたのはオリンピック。

選手は全員男性。観客も男性のみ。

けど全裸は走ると大事なところが痛いのでパンツ・褌は履いていたのでは?という説もある。

女には分からん感覚だ。

剣闘士は鎧をつけてた。

相手の使う武器でどの種類の鎧を着けるか。

鎧を着けると動きづらくて不利と考えたり、観客が盛り上がるために鎧をつけないルールにしたケースもある。

![古代エジプトの不思議]()

+3

-0

-

1827. 匿名 2021/01/29(金) 16:49:18

>>1812

世界の編み物って雑誌に夏号はサマーセーターが載ってる。

ウール糸をコットン糸に変えて編んでみたことあるけどコットン糸でも暑いわ。

高温多湿の日本には向かない。

緯度の高いブリテン諸島のレシピだわ。+3

-0

-

1828. 匿名 2021/01/29(金) 16:52:17

>>1800

ホットケーキサンドを日本の売店で見たことある。

どこのメーカーか確認しなかったけど、よく企画が通ったなとビックリした。+4

-0

-

1829. 匿名 2021/01/29(金) 16:52:29

>>1823

丸石だと板ごと横にグリンってなる

だから下の石は円筒形を横にした方が

良くないか?

中空でない土管のデカいやつみたいな!

あと板下で石突いてる奴、死ぬどw+5

-0

-

1830. 匿名 2021/01/29(金) 16:55:04

>>1824

なるほど。こうすれば...![古代エジプトの不思議]()

+9

-0

-

1831. 匿名 2021/01/29(金) 16:56:21

>>1828

市販の既製品パンで、カステラサンドみたいなんあった気が。

パンの間にカステラスポンジみたいなのが挟まっるやつ。もちろん薄くクリームかジャムか何か塗って糊の役目させて挟んである。

あんまり美味しそうじゃなかったから買ったことないし、そうこうしてるうちに見なくなったけども。+4

-0

-

1832. 匿名 2021/01/29(金) 16:58:52

>>1799

紅茶も砂糖も高価だったけど、都市部の労働階級が手に入る頃は、お砂糖たっぷりの紅茶でカロリーを取って朝ごはんがわりだって。

何より温かいのがすごく良かったって。

昔はスイッチ一つで暖房や電子レンジも無くて火を起こすのに時間がかかったので基本コールドミール。

火を起こして部屋が暖まる頃にはもう出勤時間。

砂糖入り紅茶なら手軽に暖かくカロリーも取れる。+5

-0

-

1833. 匿名 2021/01/29(金) 16:59:23

>>1830

飛行機座席かよww

みんなでどこ行くねん!笑

+6

-0

-

1834. 匿名 2021/01/29(金) 17:01:03

>>1829

先生、こうなりました![古代エジプトの不思議]()

+9

-0

-

1835. 匿名 2021/01/29(金) 17:02:37

>>1822

観客が敗者の生死を決めた。

無様や見苦しい戦い方をしたら握り拳で親指を立てて下に向けてブーイングで死。

負けても見事な戦いぶりなら親指を上に向けてセーフ。+3

-0

-

1836. 匿名 2021/01/29(金) 17:02:41

>>1830

あははははwなんだかわからなくなってきたなw

最後の1席は空けておかないとジャンプして座った方がはずみで石が飛びそうだね+6

-0

-

1837. 匿名 2021/01/29(金) 17:03:22

>>1834

おぉ、素晴らしい!

安定性が増しましたね!!

って、ますます乗り物風なのワロタw+7

-0

-

1838. 匿名 2021/01/29(金) 17:10:08

ピラミッド作りって楽しいもんだったのかも+4

-0

-

1839. 匿名 2021/01/29(金) 17:22:10

>>1838

いやwこれ楽しいけどファラオと神官に絶対怒られるやつw

ファラオ「お前らピラミッドいつできるの」

神官 「お前らこれ絶対造る気ないだろ」っていわれるよw+7

-0

-

1840. 匿名 2021/01/29(金) 17:26:53

>>1839

そんな!我々は真剣ですよ!!

なあ、みんなッ!?+7

-0

-

1841. 匿名 2021/01/29(金) 17:30:05

>>1840

熱量が半端ないwファラオも神官も圧されるなこれw

ファラオ「え、そうなの?ならいいけど」

神官 「マジかよw」

になりそうで笑う+3

-0

-

1842. 匿名 2021/01/29(金) 17:30:58

>>1826

なるほどー

ちなみにトルコの格闘技ヤールギュレシ

これは古代ローマの名残を受け継いでるらしく、非常に興味深いよ。全身にオリーブオイルを被ってからやるオイルレスリング。ルールとして革パンツを履くことにはなってるけど、個人的に元は裸だったんじゃないかって思ってる。

とにかく摩擦が少なくて滑るから、相手の革パンツの中に手を入れて股関節から持ち上げて投げたり倒したりしようとするんだけど、そうだとしたら本来的には革パンツ邪魔だし、裸の方がシンプルで戦況が一目瞭然だよね。

まぁそれだと見世物にできないから着衣するようになったんだろうけど。(日本の相撲はまわしの取り方など着衣あっての戦法が発達してるから、競技成立時にはまわしみたいな腰紐とか何らかの着衣ありきって気がする)

※この競技知らないと、一見、成人男性がくんずほぐれつで相手の革パンに手を捻じ入れてなんかしてる風に見えるんだけど、ちゃんとしたトルコ国技です。

+4

-0

-

1843. 匿名 2021/01/29(金) 17:34:48

>>1842

トルコのヌルヌル相撲は知ってる、オスマントルコ帝国外伝で見たわ!

皮パンの中に手入れるけど前側よりも後ろ側に入れることがが多いのよ。

持ち上げて倒すんだけどどこ太もも辺りを持ち上げるんだろうけど掴んでいるかどうかは謎だわ+3

-0

-

1844. 匿名 2021/01/29(金) 17:40:12

>>1840

そーだそーだ!+3

-0

-

1845. 匿名 2021/01/29(金) 17:46:17

>>1839

作る気は、あるっ(キリッ)+6

-0

-

1846. 匿名 2021/01/29(金) 17:52:15

>>1842

革パンツw

パワーワードだ。

柔道も柔道着があっての技が多いよね。

相撲のマワシは取れた瞬間に負け。不浄負け。

取れないようにめっちゃ締める。

滅多に無いが何回か事例がある。

嫌すぎる負けだ。+6

-0

-

1847. 匿名 2021/01/29(金) 17:56:37

>>1846

あ、長ズボンよパンツって+1

-0

-

1848. 匿名 2021/01/29(金) 17:57:52

>>1847

ごめん、レザーパンツ(ズボン)って描けばよかったわ+2

-0

-

1849. 匿名 2021/01/29(金) 18:05:39

>>1848

了解です。

下着の意味のパンツじゃなかったのね

モンゴル相撲に近い形を想像してたわ。+2

-0

-

1850. 匿名 2021/01/29(金) 18:29:21

>>1814

顔の濃い日本人の阿部寛はローマだし平井堅はインドだし…

それはそれとして>>1834のローラーの上にシーソーが乗ってるシリーズ

堺正章のかくし芸思い出したw

古代エジプトといえば大道芸も人気の見世物で、刀剣を飲むとか

ジャグリングやテーブルマジックの元祖みたいなのもすでにあったらしい。+5

-0

-

1851. 匿名 2021/01/29(金) 18:30:07

>>1831

え、カステラサンド大好きだよ!なかなかカロリー高かったはず。色んなメーカーから出てたけど、まだあると思うよ。美味しいから見かけたら食べてみてー!![古代エジプトの不思議]()

+7

-0

-

1852. 匿名 2021/01/29(金) 18:42:32

>>1790

イヌイットもそうだよ。極東から発生した1番新しい人種の区分けが新モンゴロイド。

白人も東南アジア人も基本的に手脚が長いでしょう?寒冷地に適用してない人種の方が元はレギュラーだったんだよ。強大な中国古代王朝やモンゴル帝国などの台頭や華僑やコリアン移民の世界進出で、新モンゴロイド混じりの黄色人種は世界のかなりを占めるようになった今、レギュラーやイレギュラーという表現はあまり適切ではないけれど。+1

-2

-

1853. 匿名 2021/01/29(金) 18:52:43

>>1448

それはあると思うよ。だから俘囚は戦に負けて反体制側となった渡来人や弥生人と、蝦夷とされた従わない縄文人は混血してると思う。だから新潟や東北には色白だけど目鼻立ちがはっきりした美男美女が多い。一重でもあまりのっぺりしてない。+3

-0

-

1854. 匿名 2021/01/29(金) 18:56:26

![ベルクマンの法則 寒冷ほど大きく 渡来弥生人は身長が高かった]() ベルクマンの法則 寒冷ほど大きく 渡来弥生人は身長が高かったwww.kikukawa-dent.jp

ベルクマンの法則 寒冷ほど大きく 渡来弥生人は身長が高かったwww.kikukawa-dent.jpベルクマンの法則 寒冷ほど大きく 渡来弥生人は身長が高かった|トップページ|当院の特徴|当院の治療内容|患者さんの声|よくあるご質問|当院について|お問合せ・ご相談|ベルクマンの法則 寒冷ほど大きく 渡来弥生人は身長が高かったベルクマンの法則寒冷ほど大き...

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaqua1957/12/4/12_4_265/_pdf

オランダじゃなかった?1番身長高いの

今は変わったの?+2

-0

-

1855. 匿名 2021/01/29(金) 18:57:06

>>1854

ありゃ、なんでこれグルグルして貼れない

ブルーになっちゃう+0

-0

-

1856. 匿名 2021/01/29(金) 19:04:48

>>1854

確かオランダ人だよ。基本的にゲルマン人じゃなかった?+1

-0

-

1857. 匿名 2021/01/29(金) 19:05:18

>>1851

まさかのカステラサンド推しが来たw+5

-1

-

1858. 匿名 2021/01/29(金) 19:07:36

>>1013

横顔のようなんですが、ガチの横顔ではないんです。

古代エジプトでは、見た時に形がよく分かる方向を選んで書いています。

例えば、目は正面の方が大小がよく分かるから正面から見た形。

鼻は横から見た方が高低がよく分かるから横からみた形。

肩は正面から見た方が広い狭いがよくわかるから、正面から見た形。

物の形を正確にイメージしやすいように描いたそうですよ。+9

-0

-

1859. 匿名 2021/01/29(金) 19:13:50

>>1797

ペストだかが流行った時に、しっかり加熱して食べたらかからないという民間医学のようなものがあって、それで肉も魚も野菜もグチャグチャになるまで煮込むんだそうな。+5

-1

-

1860. 匿名 2021/01/29(金) 19:16:20

>>1858

うーむ、確かに。

するってーとアレかい?

現代アートで言えば

キュビズム的じゃないかい?

なんだ

ピカソよりはるか前から

やってるじゃないか(混乱)+5

-0

-

1861. 匿名 2021/01/29(金) 19:43:50

>>1799タイや台湾など東南アジアで男があまり働かない国だと食事は屋台で食べるのが多い

家に最初からキッチンがない

イギリスはどうして屋台やお惣菜文化が育たなかったんだろう

+3

-1

-

1862. 匿名 2021/01/29(金) 19:58:35

>>1858

エジプト考古学博物館には

一般的な姿の面々の中に、いきなりこんな絵があるって。現代人がボーダー服着てるみたい![古代エジプトの不思議]()

+7

-0

-

1863. 匿名 2021/01/29(金) 20:07:16

>>1861

あと、タイとかなら食材が腐りやすいから、基本は作り置きとかしないのもあるみたい。

真夏の日本もだけど、昼間作ってキッチンに放置ってのがまず無理。冷蔵庫に入れれば?ってのもあるけど、タイみたいなとこは、南国かつ気候的に頑張らなくても生きられる環境。だからちょっと都市部外れたら掘立小屋に住んでた人も多い国で、冷蔵庫文化が行き渡ったのいつ?って背景もある。

屋台文化としても面白いもんで、おっしゃる通り下手したら朝・昼・晩の3食とも屋台。それも細かく分けて食べてる場合は、朝・昼・間食・晩・夜食とかの1日5食屋台で買い食い。各量やや少なめなのかもしれないが、とにかく前に作ったり買ったのを次の食事まで持ち越さないのも普通みたい。食中毒とか怖いから。

+4

-0

-

1864. 匿名 2021/01/29(金) 20:10:13

>>1854

オランダについては、食肉に使われるホルモン剤の影響もあるとかってのどっかで見た気がする。それもあっでぐんぐん伸びた。+1

-1

-

1865. 匿名 2021/01/29(金) 20:18:07

>>1861

今は知らんけど、イギリスで伝統的かつ屋台ばりにテイクアウト可能だったのってフィッシュ&チップスしかないわよね。

うなぎのゼリー寄せなんかは、今でこそ有名だけど意外と局地的名物で、その外観と不味さから(笑)ごく最近まで内外の人が知るものでもなかったし、話題にされることはなかった。

ちなみにフィッシュ&チップスだけは、美味しいやつは凄く美味しい。+4

-1

-

1866. 匿名 2021/01/29(金) 20:50:52

>>1865

親戚がイギリスに赴任して何が美味しい?って聞いたらフィッシュ&チップスって言ってた。でも子どもだったからあまり食文化聞かず。

おじさんが源氏物語は読んどけ!イギリス人から聞かれる!あと無宗教とは言うな!仏教徒って言いなさい。無宗教って言ったら良識がないと思われるからって言ってた。+3

-1

-

1867. 匿名 2021/01/29(金) 21:06:22

>>1866

> 無宗教って言ったら良識がないと思われるからって言ってた。

そうなんだよね。むこうからしたら、基本無宗教ってありえない、心に拠り所を持たない人間という、謎で解せない恐ろしささえ感じることもあるよね。

日頃から強く考えてなくても、例えば仏教とかとりあえず埋葬スタイルで答えとけばいいんだと思う。

+3

-0

-

1868. 匿名 2021/01/29(金) 21:08:35

>>1862

やばい、親近感を覚えた+5

-0

-

1869. 匿名 2021/01/29(金) 21:11:17

>>1865

イギリスのスーパーって冷凍食品とか日本以上に物凄い充実してた。

リアリティーショーか何かでスーパーのお買い物が殆ど冷食だった気がする+4

-1

-

1870. 匿名 2021/01/29(金) 21:16:32

>>1858

なるほど!そういわれたらそうだね、猫の耳も真横なら奥の耳は重なって見えないはずだわ。

子供の頃からエジプト好きだけど初めて知った衝撃的事実だ、ありがとう博識な人+8

-0

-

1871. 匿名 2021/01/29(金) 21:42:15

>>1860

ピカソは知ってて影響を受けたというか、取り入れたのかもしれんね。

こんなに古代エジプト人は合理的なのに

二日酔いで休みますが理由として通る寛容な社会なところが好き。+4

-1

-

1872. 匿名 2021/01/29(金) 21:47:16

>>1862

思いっきり正面の顔だ!

初めて見た!

新しい考古学博物館にも展示してほしい。

規模も大きくなるだろうからとてもじゃないけど

1日で見て回れないだろうなぁ。

泊まり込みたい。+5

-0

-

1873. 匿名 2021/01/29(金) 21:58:09

>>1871

上司のために家を作りに行った。

上司の誕生日だから一緒にお酒を飲んだ。

って欠勤理由もある。社内営業(笑)

あとは眼病・病院・家族の病院の付添・家族のお祝い・身内の不幸。+6

-0

-

1874. 匿名 2021/01/29(金) 22:02:53

>>1834

下の人が命懸け!+5

-1

-

1875. 匿名 2021/01/29(金) 22:04:43

>>1823

柵を付けてあげたい+3

-1

-

1876. 匿名 2021/01/29(金) 22:24:44

>>1873

古代エジプトあるある?っぽいけど

いうて眼病が超メジャーな件+3

-0

-

1877. 匿名 2021/01/29(金) 23:29:51

>>1854

東南アジア人よりも日中韓蒙は長身だよね。でも中国南部や日本南部は東南アジア人ぽいからかそうでもない。+2

-0

-

1878. 匿名 2021/01/29(金) 23:35:31

>>1865

パンやパイやスコーンはしっかり火を通してあるから日持ちするもんね。赤毛のアンみたいな食事でしょ?そう悪くないと思うわ。+2

-1

-

1879. 匿名 2021/01/29(金) 23:46:47

>>1876

砂嵐のせいかな?+4

-0

-

1880. 匿名 2021/01/30(土) 00:11:56

>>1862

大仏パーマのオバチャンみたい+3

-2

-

1881. 匿名 2021/01/30(土) 00:20:56

>>1863食事って暖かい国ほど美味しくて寒い国ほど不味いイメージある

インドやアフリカの貧しい村でも時間をかけて粉を練ってナンを作ったり

野菜と魚とお米を煮込んだりして工夫している

イギリスや北欧の冷凍食品より美味しそうじゃない

+2

-2

-

1882. 匿名 2021/01/30(土) 00:24:03

>>1834

上手な可愛い絵だなー+6

-0

-

1883. 匿名 2021/01/30(土) 00:26:38

>>1846

取り組み中に力士のまわしが緩むと試合中断、行司が素早く絞め直す。最近は見ない光景だが生地や締め方が進歩したのかな。+4

-0

-

1884. 匿名 2021/01/30(土) 00:41:40

>>1881

やっぱり農耕の差かしら?

緯度が高く寒冷地だと作物も限られてきそうだよ。

今でこそ種の改良とか人工光で室内水耕とかあるけど昔は無かったわけだし。米も本当は東北から北では出来なかったし、お茶の木も結構南の植物。日本は縦長だから、最初から南の方で根付いたけど。+3

-0

-

1885. 匿名 2021/01/30(土) 01:36:06

>>1884

温かい地域では穀類の粉を練ったりしたものが気温のおかげで自然発酵して膨らんだり偶然の産物がラッキーだったと思う。寒い地域は発酵も時間かかるし。

日照時間もやっぱり大きいだろうな、赤道に近いほど昼と夜の差がないだろうし作物は良く育ちそう、寒冷地は葉野菜は凍ってしまったり不便も多いね+2

-1

-

1886. 匿名 2021/01/30(土) 07:27:15

>>1885

だから熱帯の国はのんびりしてるんだよ。あくせく働かなくても果物や芋が勝手に実ってるし、海には魚も沢山いるから。動くと暑いしね。

最初にそんな良い場所に住んでた人類は生存競争に勝った人種だったんじゃないかな?楽園を追い出された一族や、マンモス狩りのような狩猟生活を止められない集団や、冒険心が強い者達が北上した。過酷な地域では体質や体格を変え、知恵を絞らなければ生きていけなかった。

農耕が発達したのは気候の良い亜熱帯だよね。+5

-0

-

1887. 匿名 2021/01/30(土) 07:28:33

>>95

エジプトでピラミッド作ったのも、日本で縄文時代してたのももとは同じ。世界は日本から始まった。

でも真実は捻じ曲げられて伝えられてる。

太陽神ラーは天照大御神。そして伊勢は逆五芒星の結界の一点。

この意味がわかるだろうか…?

日本の神様は天照大御神じゃない。+4

-3

-

1888. 匿名 2021/01/30(土) 07:35:56

>>1881

産業革命前まではイギリスやフランスの家庭も一から美味しい料理を作ってたよ。北欧は海産物が豊富だし、冬は腐らないから貯蔵食品を食べてたよ。ピクルスとかジャムとかね。+3

-1

-

1889. 匿名 2021/01/30(土) 07:38:25

>>541

宇宙人がピラミッド作ってたんだよ

世界の文明すべて宇宙人の技術で成り立たせたもの

だから古代といえどとても高度な文明の片鱗が見える

ちなみに人間は地球にいた原人と宇宙人の遺伝子をかけ合わせて宇宙人が作ったから宇宙人と人間の姿はよく似てる

高度な文明、テクノロジーはすべて宇宙人由来

人間がせっせと石を運んで積んでピラミッドができたわけではないよ

+2

-6

-

1890. 匿名 2021/01/30(土) 08:40:20

>>1889

人間が作ったから面白いのに宇宙人なら何でもできるから面白くもなんともなくなってしまうなぁ+6

-2

-

1891. 匿名 2021/01/30(土) 08:49:27

>>1872

隅々までじっくり見ていくと、もの凄い時間かかるみたいですね。ルーブル美術も時間かかりますもんね。

エジプトの方は、お客さんが誰も注目してない場所にしれっとこんな展示が多数あって、隅々まできっちり見ていった方が面白いみたいですよ。

1ヶ月ぐらいエジプトに滞在するのが夢です。

+5

-0

-

1892. 匿名 2021/01/30(土) 08:51:30

>>1888

産業革命以前はフランス文化の影響があって王室や貴族の食事はフランス料理とかだったみたいだね。

産業革命後はフランス文化排除の動きもあって料理も排除されて行ったのもあるね。

伝統的な料理がクリスマスプディングみたいなものかキドニーパイみたいなものなのも食文化としては開花しなかったんだろうなと思う+1

-1

-

1893. 匿名 2021/01/30(土) 09:03:09

>>1889

宇宙人は居ると思ってる。

この広い宇宙の中に、人間だけが地球に存在してると考える方がナンセンス。

地球と環境が似た星も多数ある様ですし、環境が違っても、姿や形の違う生命体や知的生命体がね。

人間や苺などがある日突然、地球に現れるのはそういうことだと私も思ってる。

だから超古代に高度な天文学があったし、

土星の形も海王星冥王星の色まで知っていた。+2

-5

-

1894. 匿名 2021/01/30(土) 09:07:53

>>1881

魚は寒い国の方が美味しくて、南国の方が不味いんだって。

脂ののりが違う。

熱帯魚は見る分にはカラフルで楽しけど、美味しそうな色じゃないね。

身も薄いし。

暑いのに常温で屋台に置いて魚を売ってるし。+1

-1

-

1895. 匿名 2021/01/30(土) 09:09:04

>>1887

その説、凄く興味ある。

人類史を語る上では、縄文人が重要なキーポイントだと思っているよ。エジプトにも繋ると思っている。+3

-2

-

1896. 匿名 2021/01/30(土) 09:10:08

>>1890

同じ人間が作ったと思えばこそ能力や発想はそう変わらないだろうから解明できるだろう…って事で謎に臨むから楽しいよね。

あーでもないこーでもないって感じで。

+6

-1

-

1897. 匿名 2021/01/30(土) 09:15:16

>>1894

イケヤで売ってるサーモンが安くて美味しいことを思い出した。イケヤで色々食品を買ったがイケヤはチョコとサーモンが美味しくてコスパよし。

ほかの冷食は日本人好みの味じゃないと思う。+3

-0

-

1898. 匿名 2021/01/30(土) 09:17:50

>>1884

そうそう、昔の地理の授業で北海道ではお米が取れないって習った。

米はアフリカ原産の元熱帯の植物だからねー。

だから東北は冷害にあって不作になりやすい。寒さに弱い

サルと同じく日本はコメの最北限。

品種改良や育成方法など試行錯誤と努力を重ねて北海道で稲作が出来るようになった。

世界的に凄いこと。日本人のお米に賭ける情熱は熱い。

「南米北麦」中国はそうだし、インドもそう。

チャパティ・ナンは北インドの方で南インドはお米でカレーを食べるんだって。

因みにナンはお祝い料理で滅多に食べないんだって。+4

-0

-

1899. 匿名 2021/01/30(土) 09:21:18

>>1894

北欧やスコットランドはそうかもしれないね、ただ沿岸地域でしか魚介類食べてないきがする。

イタリアも北イタリアは酪農農耕だしイギリスもフランスもドイツも比較的魚介類は沿岸部だけだな。

山の中でも海の魚が出てくる日本が特殊過ぎるんだけどね。+2

-0

-

1900. 匿名 2021/01/30(土) 09:26:07

>>1893

宇宙人は居ると思ってるよ、だって地球人だって宇宙の一部じゃん。

人間だけが存在してるなんて言ってない、ただ宇宙人のテクノロジーなら何でもアリだからつまらんなと思うだけ。

人間の知恵と労働の結晶としてのピラミッドなら古代エジプト人がどれだけ賢かったのかとロマンがあると思うだけだよ。

実際トウモロコシは何処の植物の系統から外れている突然現れたものだというし不思議はまだまだ沢山あるだろうと思ってますよ+3

-1

-

1901. 匿名 2021/01/30(土) 09:27:36

>>1896

ピラミッドの建築方法はプロの考古学者に任せましょう。私達が生きている間には解明されないとも言われています。+2

-0

-

1902. 匿名 2021/01/30(土) 09:28:21

>>1899

昔の日本でも山の農村では魚はお祝いの席で食べる滅多にないご馳走だった。

イワナとか川魚もいただろうけど。

山手でも海魚が食べられてるようになったのは流通と冷凍技術が発達したつい最近だよねー。

鯖街道に代表される行商の道があるね。

どこも内陸部は海魚はあまり食べないだろうね。+4

-0

-

1903. 匿名 2021/01/30(土) 09:30:02

>>361

島国というのは海外にもありそうだが、似た感じになるのかな+1

-0

-

1904. 匿名 2021/01/30(土) 09:30:25

>>1895

古代エジプト時代のその頃まさに日本の縄文文化時代なのだがそれが繋がっているのかな?+1

-0

-

1905. 匿名 2021/01/30(土) 09:32:03

>>1901

それを楽しむトピなのにw+4

-1

-

1906. 匿名 2021/01/30(土) 09:35:09

キリンビールのサイトが古代エジプトの食事をビールを中心に解説してる。

何故、キリンビールが古代エジプトを解説?と思ったけど、ビールつながりかー。

作り方とかアルコール度数とか載ってる。

今のビールとかなり違うっぽい。

>古代エジプトでも酔っぱらいには手を焼いていたらしく、飲み過ぎを注意する文章が残されている。たとえばアニの教訓(エジプト考古学博物館蔵)には次のように記されている。

ビールを飲みすぎるな

良くない事を口にするぞ

自分で言っていることがわからなくなるのだ

転んでけがをしても

誰も手を貸してくれないだろう

飲み友達は

立ちあがってこう言う、「酔っぱらい!出ていけ!」と

![特別プロジェクト:古代エジプトビールの再現|ビールの歴史|キリンビール大学|エンタメ・レシピ|キリン]() 特別プロジェクト:古代エジプトビールの再現|ビールの歴史|キリンビール大学|エンタメ・レシピ|キリンwww.kirin.co.jp

特別プロジェクト:古代エジプトビールの再現|ビールの歴史|キリンビール大学|エンタメ・レシピ|キリンwww.kirin.co.jp起立!乾杯!着席!さあ、新しいキャンパスビールライフの始まりです。爽やかにはじけながら、スタイリッシュにビールの世界へ。

+3

-0

-

1907. 匿名 2021/01/30(土) 09:36:17

あっしは宇宙人はよう分からんけど未来人説なら信じるかも

確か壁画にUFO描かれてたり、戦争や災害でもたくさん発見されてるんでしょう?

未来から見学に来てるとか来てないとか+5

-0

-

1908. 匿名 2021/01/30(土) 09:39:13

>>1897

イケヤにずっと前に一回だけ行ったことあるよ。

確かにお土産に買ったチョコ、美味しかった。

ジャムとソフトクリームも美味しかった。+1

-1

-

1909. 匿名 2021/01/30(土) 09:43:22

>>1902

そうなるとエジプトはナイルがあるからナイルパーチとか沿岸部も地中海に面していたりで魚も豊富だったんだろうね。古代の食文化としてはエジプトは勝ち組だろうな+4

-0

-

1910. 匿名 2021/01/30(土) 09:51:57

>>1898

南米北小麦は日本だと若干違うんだよね、最近こそ米も作るようになってるけど昔は四国九州地方は小麦の生産の方が上なんのはなんでだろう。鹿児島も福岡も米が育たなくて芋と小麦ばかりだったからうどん文化や芋焼酎が生まれたわけだが、謎だね。

稲作するだけの豊富な水が足らなかったのか、水源のある熊本や佐賀は稲作も結構してたのだろうか

+3

-0

-

1911. 匿名 2021/01/30(土) 10:04:44

>>1907

やたら壁画にUFOらしきものや、宇宙人らしきものが描かれてるよね、皆が同時多発的に同じ人物や乗り物らしきもの書いてる。+3

-0

-

1912. 匿名 2021/01/30(土) 10:04:45

>>1901

思いを馳せるのが楽しいのよ…+4

-0

-

1913. 匿名 2021/01/30(土) 10:12:08

>>1892

私はイギリスのスターゲイジーパイやシェパーズパイは好きだよ。ショートブレッドも好き。前にいたイギリス料理のトピは面白かったよ。+2

-0

-

1914. 匿名 2021/01/30(土) 10:13:29

>>1907

横だけど、未来人はいるよ。UFOにも乗ったことがある。+1

-0

-

1915. 匿名 2021/01/30(土) 10:16:36

>>1900

横だけど、トウモロコシは南米原作じゃないの?ユーラシア人的にはガラパゴス的な感じの植物だと思ってた。+0

-0

-

1916. 匿名 2021/01/30(土) 10:17:40

>>1910

鹿児島は火山灰の影響じゃないかな。

転勤で行ったときにちょうど火山灰がよく降る時で驚いた。噴火が珍しくて写真撮るの観光客と転勤してきた人だけ。夜の噴火は光って綺麗だよ。

福岡は…うちは祖母の代でやめたけど福岡の米農家+米屋だったので育たないってピンとこないや。

見渡す限りの田圃を覚えてる。+5

-0

-

1917. 匿名 2021/01/30(土) 10:19:02

>>1898

たまたま昨日ナンミックスでナン焼いたけど、ミックスだと硬くなるんだよねー。トースターで焼くからかな?+2

-1

-

1918. 匿名 2021/01/30(土) 10:22:49

>>1910

九州中国四国は二毛作ができるよ。寒い時期は小麦を作ってるのかもね。

二毛作ができるってことは古代は畿内の2倍の国力があるってことだよ。人工も多い。なので邪馬台国=大和で九州から畿内へ進出したと思ってます。+4

-0

-

1919. 匿名 2021/01/30(土) 10:23:23

>>1912

建築方法より、誰が何の為に建てたかって

事なのではないの?+1

-1

-

1920. 匿名 2021/01/30(土) 10:26:21

>>1889

進化論を否定するの?このトピではネアンデルタールタール人などの話題も出てたから遡っておいで。

後知らないようだから教えてあげるけど、宇宙人と人間は、人間とタコよりも遺伝的に離れてるよ。あなたはタコよりも私達とは違う人っぽいけどね。+2

-2

-

1921. 匿名 2021/01/30(土) 10:30:07

>>1914

UFOに乗ってみて、どうでした?+2

-0

-

1922. 匿名 2021/01/30(土) 10:32:36

>>1906

キリン、だいぶ前に古代エジプトビールプロジェクト立ち上げてる!!

考古学者とタッグを組んで。もう20年以上も研究してる。

やっぱ大手って遊び心ある。飲んでみたいなぁ+3

-0

-

1923. 匿名 2021/01/30(土) 10:32:40

生物が生きていく為の条件が奇跡的に揃ってるのが地球だけと聞いた

もちろん観測できる範囲で、なんだろうけど

+3

-0

-

1924. 匿名 2021/01/30(土) 10:34:25

>>1919

あー。そこの部分は私はピラミッドは王の墓って事で納得してるから建築方法の方が気になる。+5

-2

-

1925. 匿名 2021/01/30(土) 10:37:21

>>1893

地球外生命体はいるだろうけど、地球から観察できる星で地球人ほどの科学力を持った星はまだ発見されてないんだよね。つまり、見渡す限り最も進んだ科学力を持ってる知的生命体は我々地球人なんだよ。そんな地球人も今有人で行けるのは月だけでしょう?その気になれば火星へも行けるようだけど、せいぜいがそんなもんだよ。まだまだ当分は太陽系を抜けられない。

だから観測できないくらい遠い星の知的生命体がこの地球にそうそう来れるとは思えないんだよね。来るとしたら1番可能性が高いのは地球の未来人。+5

-0

-

1926. 匿名 2021/01/30(土) 10:40:10

>>1910

そう、水が足りない。

徳島はだから溜め池が多くてたまに子供が落ちたってニュースになる。

夏は渇水で取水制限によくなる。

水争いは苛烈。

九州はシラス台地だから水捌けがよすぎる。

アフリカは水田じゃなくて陸稲。+4

-0

-

1927. 匿名 2021/01/30(土) 10:42:00

>>1919

墓以外に何を疑うの?オカルトの人は自分でトピ立てて+2

-2

-

1928. 匿名 2021/01/30(土) 10:43:57

>>1923

硫酸で生きてる微生物もいるからねー。原子の微生物ってそうなんだっけ?+4

-0

-

1929. 匿名 2021/01/30(土) 10:45:21

>>1917

ナンはやっぱりタンドール窯(壺みたいなやつ)に貼りつてけ焼かないと美味しくないじゃないかな。

私も何回か自作したり冷凍ナン買ったけどパンもどきナンが出来上がる。

一時期、タンドール窯を自作しようと思ってた。

しかし徒歩1分内にテイクアウトだとお安いインドカレー屋さんが出来たので作らなかった。

ご興味があれば下のリンクにタンドール窯のDIYがある。![意外にカンタン?素焼きの鉢で「タンドール窯」をDIYしちゃおう! | CAMP HACK[キャンプハック]]() 意外にカンタン?素焼きの鉢で「タンドール窯」をDIYしちゃおう! | CAMP HACK[キャンプハック]camphack.nap-camp.com

意外にカンタン?素焼きの鉢で「タンドール窯」をDIYしちゃおう! | CAMP HACK[キャンプハック]camphack.nap-camp.comCAMP HACK×DIYer(s)連携記事企画!ライフスタイルメディア「DIYer(s)」で紹介されたDIY方法をCAMP HACKでご紹介します。今回のテーマは、持ち運びできるタンドール窯。ナンやサンマなどが美味しく焼けちゃう、古代の窯なんです。

+4

-1

-

1930. 匿名 2021/01/30(土) 10:45:23

>>1918人口の間違いです。+2

-0

-

1931. 匿名 2021/01/30(土) 10:47:23

>>1915

原産は南米なんだけど、どの植物から枝分かれして進化したのか全くわからないらしいんだよね。

植物からの共通祖先種が見つかってないのが現状じゃないかな、だからまだ起源は何かはっきりしてないんだよ+2

-1

-

1932. 匿名 2021/01/30(土) 10:48:48

ヨコだけど魚はキリストの象徴。イクトゥス

12使徒中、4人が漁師。![古代エジプトの不思議]()

+5

-0

-

1933. 匿名 2021/01/30(土) 10:52:50

>>1918

うんうん、人口が多かったり国力はそうかもしれないね。邪馬台国は断定できないから言及しないけどw+2

-0

-

1934. 匿名 2021/01/30(土) 10:53:09

>>1929

費用4,000円でも手間暇は何万円分?無理だわw

近くで美味しいナンが食べられるならいいねえ。うちからインド料理屋さんまで車で15分かかるわあ…昨日のタネがまだあるから、トースターでなくフライパンで焼いてみるよ+1

-1

-

1935. 匿名 2021/01/30(土) 10:53:37

>>1929

インドの一般家庭にはタンドール窯は大きくて作るのにお金がかかるので置いてない。

だから日常はナンを食べない。

日常食はチャパティ・ロティやライスだって水野仁輔が言ってた。

うちも近所にインドカレー屋があるのでテイクアウトした方が美味しくて手軽。

ほうれん草のグリーンナンがお気に入り。+2

-1

-

1936. 匿名 2021/01/30(土) 10:53:57

>>1931

イネ科じゃないの?+1

-0

-

1937. 匿名 2021/01/30(土) 10:55:01

>>1928です。何度もすみません。原始の誤字です😣+2

-0

-

1938. 匿名 2021/01/30(土) 10:57:48

>>1887

真実は捻じ曲げられた説信じる。

日本の神が天照大神で無いとは??。

太陽神は、ラー

ラー.ムー.セス

ラムセスは、太陽神、ムー大陸に関連付けられた名前説、

ムー大陸は日本に関連あると思うよ。+3

-3

-

1939. 匿名 2021/01/30(土) 10:58:27

>>1916

現在福岡住みだけど確かに田んぼはあるけどね。

ただ昔から米を作っているわりには日本酒を作る会社が少ないなとか麦味噌だとかうどん大好き県民だったりで米の副産物が少ないからそんなに米に執着してないのかなと思ったわけですよ。

水源が阿蘇みたいに防府でもないからなのかもしれないなと思えてしまったのね

+3

-0

-

1940. 匿名 2021/01/30(土) 10:59:00

>>1910

外国は北の人は米を諦めて寒さに強い麦や蕎麦を作っているのに日本人は頑なに米作りにチャレンジし続けて、

最北限の限界突破を何度もしてるw+5

-1

-

1941. 匿名 2021/01/30(土) 11:00:50

>>1918

おお!私も邪馬台国の邪馬台はヤマトと発音した説で九州から北上してお引越していったと思ってる。

奈良から平安時代にかけて征夷大将軍が蝦夷(岩手県)族長アテルイ征伐したもんな。

征伐っていうより進軍で侵略征服だ。

こういう感じで九州にあった邪馬台国が本州をどんどん侵略征服して移動していったんだと思う。+2

-1

-

1942. 匿名 2021/01/30(土) 11:06:26

>>1936

イネ科とされているけど他のイネ科穀物と違い、原産地と起源が明確にわかってないと思う。

それは祖先にあたる野生のとうもろこしが見つかっていないから。でも原産地はメキシコ、グアテマラ等の中南米付近だと言われているけど。+3

-1

-

1943. 匿名 2021/01/30(土) 11:07:02

>>1939

はい。うどん大好きです。ラーメンが有名でもちろんラーメン大好きですが同じくらいもしかしたらそれ以上うどん好きな人が多い県です。

勝手に思うのは…海があって昔から大陸から文物が渡ってきたのでミーハーなのかも。新しい物好き。芋だ!メリケン粉だ!って。

薩摩芋が渡来したのは1605年らしいから。+3

-0

-

1944. 匿名 2021/01/30(土) 11:08:07

>>1939

豊富の誤字ですw+2

-0

-

1945. 匿名 2021/01/30(土) 11:09:55

>>1943

確かに流通の拠点だったからそれはしょうがないよね。

現在でもどちらかというと楽しい物に敏感な県民性であるようにも思う(笑)+1

-0

-

1946. 匿名 2021/01/30(土) 11:11:17

>>1926

なるほど、やっぱり水なのね。

福岡も貯水が厳しくなると断水したりするから水なんだろうな。+2

-1

-

1947. 匿名 2021/01/30(土) 11:12:59

>>1935

窯一つに4人のビザが降りるそうだよ、日本に滞在したいならカレー屋やって窯を作れば出稼ぎに来れるっていう事なんだって。+0

-1

-

1948. 匿名 2021/01/30(土) 11:13:12

>>1904

繋がっていると思うよ。古文書、古文献の知識ある方らはそうおっしゃってる。+2

-0

-